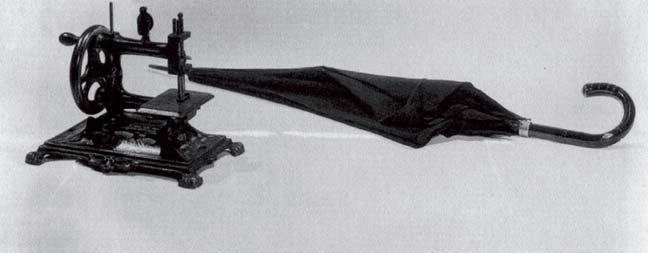

Susan Sontag estaba convencida de que la fotografía, destinada como está a crear un duplicado del mundo, es “el único arte originariamente surreal”: “Es en la fotografía –afirmó– donde mejor se ha mostrado cómo yuxtaponer el paraguas y la máquina de coser, cuyo encuentro fortuito fue saludado por un gran poeta surrealista como epítome de lo bello.”1 Y en efecto: la fotografía, sobre todo, sirvió para mostrar cómo debía verse lo surreal: lo más real posible (como anotó André Breton en una nota al pie del texto del Primer manifiesto del surrealismo [1924], “lo admirable de lo fantástico es que desaparece lo fantástico: sólo existe lo real”). En ese sentido, como reconocía Sontag, ninguna actividad está más equipada que la fotografía “para ejercitar la manera de observar surrealista”.2 Dar por un hecho que ello la convierte en la más surreal de las artes es, no obstante, muy parecido a aceptar que el surrealismo triunfó ahí donde fracasó más abiertamente.

Es cierto: con el tiempo vimos “todas las fotografías de manera surrealista”; y más que eso: aprendimos a ver lo surreal en el mundo (a recrear una y otra vez el episodio del paraguas y la máquina de coser). Ese es el surrealismo que heredamos: uno que consiste en “generalizar lo grotesco y luego descubrir allí los matices (y los encantos)”, como lo definía Sontag. Atrás quedaron los esfuerzos tempranos por romper precisamente con el mundo prosaico, donde hasta el surrealismo, si se sabe cómo encontrarlo, tiene cabida. En el origen, sin embargo, no era la realidad exterior la que debía indicar el camino de lo surreal; la idea no era acumular ejemplos de un surrealismo, digamos, prêt-à-porter, sino volverse, como lo había sugerido Rimbaud: vidente. En una de sus famosas Cartas del vidente, el joven poeta explicó que de lo que se trataba era “de llegar a lo desconocido por un desarreglo de todos los sentidos”. Cómo alcanzar ese desarreglo general era la cuestión. Pero la clave estaba también ahí: “yo es otro”, había descubierto Rimbaud: “es erróneo decir: yo pienso: deberíamos decir: me piensan”. Pensamiento parlante, como lo bautizó más tarde Breton: “un monólogo de elocución lo más rápido posible, sobre el cual el espíritu crítico no pudiera dirigir ningún juicio”. En otras palabras, y con Freud de por medio: yo es mi inconsciente. “Quien se sienta cómodamente, se olvida completamente de quién es” y escribe al azar “las locuras más vivaces que aparecen en su cabeza”, puede no lograr nada en el plano literario, advertía Georges Bataille, pero habrá conseguido romper con el encadenamiento lógico de las palabras: habrá dado, pues, “muestras de insubordinación”, y lo que es más: habrá llevado a cabo “la destrucción de la personalidad”.

Para los surrealistas no podía desearse algo más elevado que desaparecer en el anonimato del inconsciente: “Los sueños del hombre, sus delirios, culminaron en mis poemas… Respeté su confusión. Dejé libre el curso de su fuga.”3

No cabe aquí discutir si el surrealismo fue capaz de conducir a otra realidad o si simplemente resultó ser un particular punto de vista; lo que es claro es que, a la larga, aquellas imágenes nacidas de la escritura y el dibujo automáticos terminaron por parecerse demasiado entre sí; es decir, se volvieron expresiones de un estilo reconocible. Y es ahí donde la fotografía corre con una ventaja incuestionable frente a la pintura e incluso la poesía misma, porque, en efecto: es capaz de fabricar en un instante una nueva realidad, plenamente conformada, paralela a la del mundo (aunque esté naturalmente hecha del mundo). La fotografía puede no participar de la promesa surrealista de entregar, “sin el menor trabajo de filtración”, lo que se lleva dentro (ella sólo puede ofrecer lo que está afuera), pero siendo la que mejor sabe hacerle trampa al ojo (como nunca podrían hacerlo Dalí o Magritte), siempre será más inquietante, más sórdida, más grotesca, que cualquier cuadro o poema, por muy automático que sea. Esto quedó perfectamente demostrado en la magnífica exposición El sabotaje de lo real, que el Museo Amparo, en colaboración con el Centro Georges Pompidou, presentó este verano. Una exposición que entre otras cosas echó por tierra la idea de que la fotografía, a diferencia de la pintura, no necesita verse de cerca, en vivo: las impresiones de época (casi todas, ejemplo del mejor surrealismo de los años treinta), reunidas junto a varios contactos originales, probaron lo contrario: la fotografía, al igual que la pintura, es un arte de matices infinitos, que ninguna reproducción es capaz de atestiguar. Las fotografías de Man Ray, Eli Lotar, Kati Horna, Tina Modotti, Manuel Álvarez Bravo y Agustín Jiménez, entre otros artistas menos conocidos, dieron fe de lo que puede hacerse con una cámara, cuando el propósito no es otro que sabotear lo real. Tal vez entonces Sontag no se equivocó y la fotografía es verdaderamente el arte más surreal de todos. Tal vez. ~

________________________

1. El gran poeta no es otro que el conde de Lautréamont, surrealista avant la lettre.

2. Esta y las demás citas de Sontag están tomadas de “Objetos melancólicos”, uno de los ensayos reunidos en la mítica colección de 1977: Sobre la fotografía.

3. Fragmento del Arte poética de André Breton y Jean Schuster.