Ricardo Legorreta (1931-2011) estuvo a punto de morir cuando tenía treinta años y acabó viviendo hasta los ochenta. Cuando en su juventud sobrevivió a una enfermedad que termina con la vida del 99 por ciento de quienes la padecen, escribió: “Cuando me estaba muriendo me sentía atormentado por el pensamiento de no haber logrado nada. No se puede saber el verdadero significado de la vida hasta que se muere.” Tuvo cincuenta años más para desarrollar una arquitectura que en aquel momento comprendió que debía estar al servicio de los grandes ideales humanos. Entonces se quejaba de que muy pocas obras se fundaban sobre principios longevos. Decía que se hacía “poca verdadera arquitectura”. Entre el rescate de raíces y una vocación universal, Legorreta dedicó su vida a exportar la imagen construida de un México contemporáneo.

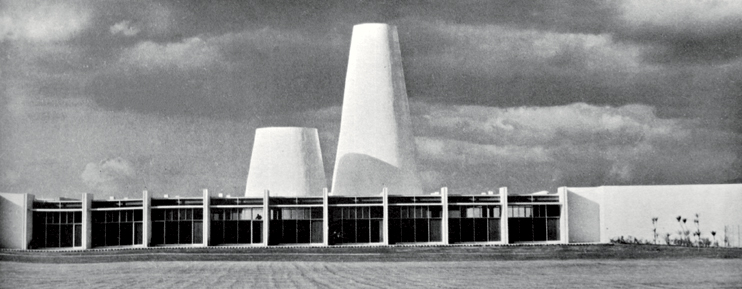

La fábrica de Automex enToluca (1964), realizada a los 31 años de edad, fue su primer manifiesto para devolver el carácter expresivo que el Estilo Internacional había olvidado y, asimismo, revaluar lo mexicano. Para él, Automex fue una rebelión en contra de las corrientes importadas; quería transformar un complejo industrial en una hacienda moderna. El proyecto significó el inicio de un discurso incansable basado en el rescate de lo vernáculo y en una arquitectura escenográfica desarrollada por medio de secuencias entre volúmenespesados y patios generosos. Ahí invitó a colaborar a Mathias Goeritz –presente en las formas cónicas esculturales–, originando el estrecho vínculo con las artes plásticas que Legorreta siempre disfrutó promover. En la inauguración, a través de Goeritz conoció a Luis Barragán, quien le reclamó no haber entendido la importancia del paisaje. Para la construcción del Hotel Camino Real de Polanco en 1968 invitó a ambos como colaboradores y desde entonces precisó un vocabulario tras el cual Barragán había transformado en rito palabras como luz, color, misterio y agua.

En el Camino Real, Legorreta modificó el deseo del cliente de hacer un edificio alto para reinventar tanto el concepto de claustro como el sentido de lo urbano. Construyó un oasis conformado por bloques horizontales tejidos entre jardines, patios, fuentes y terrazas. En esa obra definió al arquitecto como director de orquesta, volviéndose defensor de las colaboraciones. Ese mismo año completó el edificio Celanese en Avenida Revolución, caracterizado por su estructura suspendida. Si el hotel expresaba el carácter emocional defendido por Goeritz y Barragán, en la torre de oficinas se hallaba la sensibilidad técnica aprendida con José Villagrán. Gracias a este “padre de la arquitectura moderna en México”, con quien había trabajado durante doce años hasta convertirse en socio, cultivó el oficio. De la racionalidad de Villagrán al romanticismo barraganiano, Legorreta tomó al muro como símbolo y al color como bandera. Tanto que, en lugar de decir: “Haré un muro rojo”, expresaba: “Haré un rojo que será muro.”

Graduado de la UNAM en 1952, inició su carrera dividido entre la honestidad material y constructiva inculcada como aprendiz y las cualidades sensoriales que aportaba la calle. Progresivamente, sus obras fueron ocultando la estructura en favor de las superficies. Refutó la estética de lo necesario del Funcionalismo a cambio de lo que Villagrán llamó despilfarro espacial. La arquitectura de escala sobrada de Legorreta fue parte de una narrativa hecha por medio de efectos. En sus dibujos cambiaba incluso el grosor de los lápices para enfatizar la pesadez de los muros. La fuerza de la mano era insuficiente para marcar el acento de volúmenes y la abundancia de masa contra el vacío. Buscó vencer lo inhóspito de las formas monumentales con la amabilidad del color y lo sorpresivo de la luz. Le gustaba entender los edificios como juegos de secuencias entre lo abierto y lo cerrado; hacer recorridos que ofrecieran “el placer de perderse”.

Evocar las inigualables experiencias espaciales creadas de forma anónima en épocas pasadas le valió la calificación por parte del crítico estadounidense Richard Ingersoll como “uno de los primeros arquitectos auténticamente posmodernos de nuestro tiempo”, dado su interés por lo popular, lo contextual y lo histórico, “al borde incluso de lo kitsch”. De manera paralela a sus coetáneos –como Teodoro González de León, Abraham Zabludovsky, Agustín Hernández o Pedro Ramírez Vázquez–, el exceso de masa, las geometrías primarias y la proliferación de escaleras se sustentaban con metáforas sobre la tradición. En consonancia con su compromiso cultural, la arquitectura de Legorreta fue una oportunidad por exhibir la riqueza del lugar. De pesados trabajos en piedra a laboriosos pavimentos, de fuentes insólitas a aplanados imposibles, su diseño fue aquel del artesano, a quien tanto supo valorar. Redignificó igualmente maderas comunes, textiles y montañas.

Del hotel Hacienda en Cabo San Lucas (1972), donde las habitaciones se vuelven dunas de arena, al mágico Camino Real de Ixtapa (1981), convertido en parte de la montaña, o a su casa en Valle de Bravo, camuflada como topografía, hasta aquellas obras que buscaron ser por sí solas un paisaje, destacando como figuras aisladas del contexto –como la Biblioteca de San Antonio en Texas (1995) o el pabellón de México en la Feria Mundial de Hannover (2000)–, su arquitectura transitó de lo introspectivo y abstracto a lo literal. Su obra, entendida como ambiente, fue construyéndose a partir de referencias. La Alhambra de Granada, las ruinas de Egipto o Monte Albán en Oaxaca fueron tan imprescindibles como la influencia de los artistas Chucho Reyes Ferreira y Pedro Coronel, así como su obra tampoco podría explicarse sin el legado de arquitectos como Aldo Rossi y Louis Kahn.

Legorreta diseñó desde ciudades hasta sillas. Bajo la firma LA Diseños hizo tanto mobiliario como objetos, y para el proyecto urbano de Jurica, en Querétaro, incluso planeó la estructura laboral de la comunidad, proponiendo una economía basada enel trueque. Buena parte de su obra la realizó en el extranjero, iniciando con la casa de Ricardo Montalbán en Hollywood (1985) y el proyecto de Westlake en Dallas (1991) la explosión de su etapa más fecunda. Con su hijo Víctor Legorreta trabajó las últimas dos décadas, continuando desde el año 2000 bajo el nombre de Legorreta+Legorreta, la trayectoria que había iniciado en sociedad con Noé Castro, Carlos Vargas y Ramiro Alatorre en los años sesenta.

Con reconocimientos como la Medalla de Oro de la Unión Internacional de Arquitectos así como el Premio Imperial de Japón, otorgado poco antes de su fallecimiento el penúltimo día del año 2011, la arquitectura de Legorreta seguirá siendo noticia. Sobre todo con proyectos como la torre de cincuenta niveles para BBVA-Bancomer en el Paseo de la Reforma, prevista para inaugurarse el próximo año e ideada junto con el británico Richard Rogers (autor del Centro Cultural Georges Pompidou en París). Nada mejor para reunir su vocación sintética que la mezcla resultante del trabajo con uno de los arquitectos inventores del High-Tech que ahora vestirá de rosa el sueño mexicano de Legorreta. Como escribió la novelista Ángeles Mastretta: “Cuando uno camina por los espacios que Legorreta ha creado, nunca camina solo.” Dormir en un recinto suyo “no solo es dormir, es soñar”. ~