Otro episodio de fricción entre el Estado y la Iglesia. Ni es el primero, ni el último, ni el más importante. Pero ha resultado notorio por su vulgaridad y su pobreza intelectual. Cosa injusta si se tiene en cuenta que lo debatido toca los nervios de la obsesión moralista, tanto de un lado como del otro –y del otro, porque son tres partes protagonistas: el clero jerárquico (porque no es verdad que sea la comunidad de los fieles, in toto), los partidos políticos y su oferta (porque tampoco es cierto que esté en juego el Estado in toto), y algunos grupos sociales que han llegado a la plaza pública como actores: las comunidades lésbico-gays (tampoco in toto). Es decir, se trata de grupos en posición de poder disputando un asunto de derechos y libertades, y algo más: las escaramuzas tienen también por objeto verificar el lugar que ocupa cada grupo en la cosa pública.

El disenso viene de largo y cuenta con un rango de ruido que va desde la cortedad de censurar la vestimenta de las mujeres hasta la interpretación correcta de la Constitución. Si nos atenemos a las declaraciones, las entrevistas de banqueta, las alocuciones en la asamblea de representantes, las opiniones de unos u otros, no queda sino una idea muy pobre de la sustancia en el fondo debatida, primero, y, segundo, de las facciones que debaten. La sustancia debatida involucra varios aspectos: el concepto de ciudadanía, la capacidad de contrato entre personas y la pertinencia de este o aquel concepto de familia y sus alcances. No es poca cosa, pero se ha quedado atascada en medio de una de las dificultades eternas en la historia de las sociedades humanas: la relación entre moralidad pública y sexualidad privada.

Todas las sociedades tienen tabúes sexuales, reglas y ritos. Ni siquiera son excepción las samoanas que burlaron la ingenuidad de Margaret Mead. Y cada sociedad lidia con la homosexualidad de distintos modos. Los griegos consentían la relación entre varones por una forma de la tradición guerrera: no eran imperio y carecían de cuarteles militares, de modo que la transmisión de las técnicas de guerra se hacía de modo personal, del hombre mayor al joven aprendiz. En cambio, Roma abominaba la homosexualidad porque las relaciones amorosas dentro del cuartel afectan la disciplina y la obediencia. Desde luego, hay muchas otras razones en juego, pero la estructura de las armas parece tener una incidencia directa en la permisividad social. A lo largo de los siglos, difícilmente podemos suponer que cambie o varíe mucho la incidencia de la homosexualidad. Cambian, sin duda, su licitud y las formas en que se puede hablar del asunto. En términos de una pura civilización, estamos al final de una etapa y al inicio de otra: parece claro que el Estado no podrá ya regir, ni coartar, ni acotar las preferencias sexuales de nadie. Punto a favor de la ciudadanía. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (que no es corte de justicia sino de constitucionalidad) ha hecho bien en seguir un procedimiento lógico sencillo: el Estado no puede prohibir lo que no está prohibido; ni la persona, ni la condición de ciudadanía pueden estar restringidas por edad, condición socioeconómica ni, por supuesto, por sexo. La Procuraduría General de la República intentó atajar a la scjn con una demanda basada en el artículo 30, inciso B, fracción ii de la Constitución, afirmando que ahí se define el matrimonio como el enlace de un hombre y una mujer. Pero ahí, la Constitución dice que “la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley”. Basta operar la disyuntiva: muy al contrario de lo que dice la pgr, el párrafo confirma la indeterminación de sexo.

El paso siguiente es el reconocimiento jurídico de una realidad ya aceptada. Y aquí es donde unos azuzan y otros se asustan. El argumento esgrimido es el de la libertad, y tiene parecidos con otras luchas libertarias: la racial y de castas, la de cultos, etc. Es parte de una lucha que inicia con la modernidad civil del siglo XVIII y que incluye a los sans-culottes, a las sufragistas, la igualdad de derechos para los negros en los Estados Unidos, la liberación sexual de los sesenta, el feminismo. Todos estos movimientos han ido en un mismo sentido: el ascenso hacia una libertad igual para todo ser humano.

Pero esto trae sus propios conflictos. En primer lugar porque la libertad no puede ser otorgada por una tercera persona. Existe solamente cuando un individuo la asume para sí. No es transferible y tampoco se suma: un grupo de personas libres no tiene más libertad que un individuo libre y, cuando se suman personas libres, no hay más libertad sino más poder (como objetaba Burke a los entusiastas de la Revolución francesa).

El triunfo revolucionario francés terminó por instituir un Estado que se arrogaba funciones sagradas. No fue solamente el cómico programa de “descristianización”, destinado a suplantar a la Iglesia católica con sucedáneos civiles, ni la prohibición de vestimentas o la sustitución de nombres en el calendario, los días, las calles; fue, sobre todo, una operación metafísica de dos pasos. Primero, arrancar la soberanía al rey como símbolo para colocarla en el código jurídico del Estado y, segundo, obligar al súbdito a transformarse en ciudadano. Con ello nacía, dentro de la principal tradición jurídica de Occidente (la heredera del derecho civil romano), un conflicto fundamental, que consiste en afirmar que el ciudadano es libre, pero sus derechos le son otorgados por el Estado. Es decir, es libre por determinación de un tercero.

Desde entonces se ha sembrado la idea de que la libertad, y sus derechos, deben pasar a su explícita formalización jurídica, sin advertir del todo que el Estado no enuncia ideas sino leyes, y que llevar los actos libres hasta su final reconocimiento en una ley suele resultar en equívocos inútiles: ¿quién querría una ley que permita cosas que no están prohibidas?

En la obsesión legisladora juegan dos elementos psicológicamente irremplazables. El primero es esa necesidad, que parece profunda, de llevar las cosas a nivel de ley, como si a alguien le conviniera, o deseara, la intervención del Estado en la vida privada y personal, o como si las muchas leyes fueran indicador de mayor justicia o libertad. Cierto: una pareja, ante la sociedad, requiere la garantía de ciertos derechos. Pero, ¿se trata del justo derecho de una persona a extender sus prestaciones legales según su pertinencia, o de la demanda de un reconocimiento simétrico al de la familia tradicional? Porque dos cosas ponen los pelos de punta al conservadurismo viejo: la sexualización, casi esfintérica, de la discusión, y que ni ellos, ni los otros, pueden concebir las uniones de pareja sino bajo la especie del sacramento. Y de aquí, el segundo elemento: la necesidad de autoridad ritualizada en los actos civiles. Por ejemplo, llamar matrimonio al contrato entre dos personas, e insistir en celebrar este contrato bajo la misma especie de sacramento que oficia la Iglesia. Desde la Revolución francesa, y pasando por la institución del Registro Civil, ha quedado claro que la vida política del Estado puede ser no solo pobre de imaginación sino revanchista contra una Iglesia rejega y muy lenta. Sustituir un ritual religioso por otro, prácticamente igual, pero civil, es un acto de poder, no de libertad. Obligar al Estado a reconocer jurídicamente la sexualidad privada es un acto de gran poder. Y algo de eso hay en las discusiones. Pero es pasajero: una vez conseguido, el componente de satisfacción que va en ese poder terminará por convertirse en otra norma del Código Civil. Y con eso invierte su polaridad: de insurgencia pasará a obediencia.

La vida civil, puramente civil, carece de estamentos suficientes para dar sentido y orden a las cosas públicas. El sentido profundo, trascendente, simbólico de las instituciones no es del orden civil y no pertenece al ámbito fáctico del poder (potestas) sino al orden simbólico de la autoridad. Dar sentido público a un acto significa ritualizarlo, dotarlo de una liturgia; sin ella adviene un vacío de autoridad.

La necesidad de suponer que la vida civil es capaz de ocupar los espacios del ámbito religioso y que el Estado puede llevar a cabo las funciones que antiguamente desempeñaba la Iglesia es una pura hybris, una superstición cuya caricatura es la entronización de la “Diosa Razón” en la catedral de Notre-Dame (1793), pero repetida, por fundamental necesidad, por prácticamente todos los regímenes políticos. El fascismo, el nazismo y la dictadura soviética, incluso la ideología revolucionaria mexicana, todos, se hicieron acompañar por una estricta liturgia y por movimientos artísticos capaces de arrimar riqueza simbólica. Las democracias, en cambio, tienen mucha menos fuerza litúrgica que los totalitarismos o las dictaduras. A pesar de requerir el mismo acopio de símbolos, tienen a su disposición muchos menos elementos para construir templos sucedáneos.

Todavía durante la guerra fría, por ejemplo, en el fondo de la discusión estaba la validez, o no, de la propiedad privada y del alcance del Estado sobre la vida privada. Quedaba, aunque fuera teórica, la imagen suficiente de un mundo distinto, desde sus organizaciones primeras: la persona, la familia, el grupo, el Estado. La posibilidad de revertir todo orden antiguo fue coetánea de la era revolucionaria: era su motor. El matrimonio, desde los cincuenta y hasta los ochenta, se consideraba una “institución burguesa”, destinada a la desaparición. Ahora es el objetivo de la “revolución” lésbico-gay –y lo entrecomillo porque es muy poco revolucionario el hecho de querer la cobertura, simétrica, de las mismas viejas instituciones. Las rebeliones, revueltas y revoluciones del pasado daban un valor profundo a la escisión de la grey, la deturpación del poder o la destrucción de las instituciones jurídicas y administrativas, en pos de un orden distinto y nuevo. Esto es lo contrario: ampliar la norma, hacer más anchas las instituciones jurídicas y administrativas. No es un grupo de la sociedad que se sienta restringido por el Estado sino lo contrario: quieren ser parte del Estado, de la comunidad, de las normas.

Cambió un poco la idea de familia (cuyo origen tiene que ver con la reproducción para la supervivencia de la tribu) y cambió la idea del sujeto histórico: el sujeto actual considera que su deseo debe ser jurídicamente reconocido (y esto va desde un orden bastante simple hasta aquel partido, en Holanda, que pugna por el reconocimiento de su derecho a la pederastia –aunque, desde luego, ahí nos vamos a dar contra la pared, porque no es tolerable, ni en partidos ni, peor, en prelados). Lo novedoso es que un logro, una lucha social, quiera ser simétrico, si no idéntico, a una tradición. Pero también se trata de confrontar algo y conquistar una libertad (en este caso, un yugo) y de tener al menos un tufo a desafío. Porque no puede ser un mero trámite burocrático si se trata de un logro de la elección (aunque su objetivo procesal sea el de convertirse en trámite).

La jerarquía católica se halla confundida (en parte porque no puede entender qué sucede, y en parte porque no quiere entender que la labor pastoral no es rea del siglo). La Iglesia, como muchas izquierdas, y varios otros grupos, ha acudido a un recurso equívoco y complejo: sirve a una verdad universal y termina identificándose con ella, hasta que ya no puede (literalmente: no puede) suponer equivocadas ni siquiera las ramificaciones, ya no de su fundamento, sino de la moralidad derivada. Las personas dejan de pensar sus propias ideas y se vuelven incapaces de sospechar de sí mismas. Es la tranquilidad mentalmente amollentada que salva de la inquietud. Desde ahí, entonces, toda aseveración que contradiga o amenace, o parezca contradecir y amenazar… o sea, toda aserción que requiera revisar y volver a pensar los supuestos básicos, es vista como enemiga, anatema, aberración. Hay que borrarla, anularla… Ni siquiera se dan cuenta de que su ortopedia puede ser una agresión. No lo imaginan. Y, luego, su reacción ante una respuesta igual de agresiva consiste en colocarse como víctimas. Esa actitud los coloca en los dos cabos de la cuerda argumental: al inicio, con una opinión sin sustentar y cerrada al diálogo, y al final, en el lugar de la víctima.

En realidad, la pugna debió haber sido otra, desde el principio. Por un lado, la vida civil bien podría hacer un esfuerzo de imaginación y dar nombres nuevos a las situaciones justas y nuevas: la primera idea de “sociedades de convivencia” estaba mejor orientada, con todas sus corregibles limitaciones iniciales, y esa pura esfera contractual habría ayudado a evitar inútiles provocaciones. No estaría mal que la liturgia civil lograra independizarse de la liturgia eclesiástica.

Por su parte, la Iglesia católica mexicana incurre en un error de párvulos. Su lugar está en mantener y construir una civilización, no un Estado, ni siquiera un siglo… pero, recién llegados a la voz de la plaza pública, y estrenando cámaras y micrófonos, parecen pensar en sexenios. La función del sacerdote es el ministerio de lo sacro, la espiritualidad y la vía de salvación. Siquiera eso habrían de tener en cuenta cuando hablan a cámaras y micrófonos. Desde luego que Juan Sandoval Íñiguez o Norberto Rivera pueden tener cualquier opinión que quieran, pero en su función pública de cardenales deberían al menos tener en cuenta que no es la opinión de Juan ni de Norberto lo que busca la prensa. Además de ser príncipes de la Iglesia, deberían parecerlo.

Y con todo, estamos aun mejor, en ciertos aspectos, en comparación con la alta jerarquía católica de los siglos XV y XVI. Papas sátrapas, dados a la simonía, incestuosos y hasta ateos. Pero aquella Iglesia sobrevivió por dos razones: el cisma que la cimbró (la revuelta espiritual de campesinos, encabezados por Lutero) y la obligó a reaccionar, y la gigantesca cultura creada por el laicado, los artistas y pensadores. Si bien es cierto que el laicado católico sigue hoy produciendo obras e ideas, estamos peor que en el Renacimiento por lo que hace a un punto, y sobre todo en México: la Iglesia jerárquica no es capaz de reconocer el valor de una vida cultural. Evidentemente no me refiero a exposiciones y conciertos y demás adornos, sino a la sustancia misma de la vida de la cristiandad. Son rigurosamente insensibles para reconocer que los símbolos requieren de evolución y movimiento, o se vuelven cáscaras vacías.

No se trata, tampoco, de ningún conflicto nuevo. Desde el principio, los cristianos hemos tenido que batallar con los dos reinos, sin poderlos conciliar. Los primeros anacoretas, los primeros monjes desertaron de la ciudad de César para intentar la de Dios. Casi ningún místico se ha salvado de la sospecha y el acoso jerárquico. Dostoievski lo ejemplifica, en Los hermanos Karamázov, con la historia del Gran Inquisidor. Kołakowski dice que “todo lo que de un modo u otro ataca el exclusivismo confesional rígido, el sistema de intolerancia y represión, es una prolongación de la doctrina” de Erasmo. El temor reside en que la estela de Erasmo pudiera estarse diluyendo. El gobierno es demasiado importante como para dejarlo en manos de los políticos. La religión es aun más importante. ~

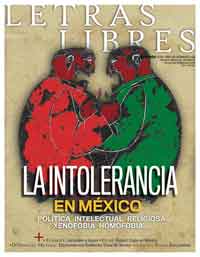

(Ilustración: LETRAS LIBRES / Alejandro Magallanes)

(ciudad de México, 1962) es poeta y ensayista.