La imagen desempeña un papel capital en la construcción y consolidación de esas “comunidades imaginadas” que constituyen un Estado nación en sentido moderno. A través de las representaciones figurativas de emblemas, próceres y hechos o acciones “sobresalientes” se va definiendo, e imponiendo, al correr de los años, un conjunto de signos que acaban por darle a dicha “comunidad” –junto con el idioma, las costumbres y el sentimiento de pertenencia territorial, entre otros factores– una identidad histórica compartida.

Entre las imágenes más poderosas e influyentes para la construcción de un imaginario nacional, se halla la del “fundador” (o, en su caso, “fundadores”) de la patria: una figura simbólica esencial que, si bien suele tener un innegable sustento histórico, su postulación y consagración decisivas son el resultado de un proceso interpretativo, a veces muy accidentado y polémico, estrechamente vinculado con las circunstancias y los avatares políticos, que llevan al encumbramiento o a la negación de aquella figura, a compás del modelo de nación propuesto por los partidos, bandos o facciones que forman las élites rectoras en conflicto.

Tal fue la situación en México durante una buena parte del siglo xix: conservadores y liberales proponían alternativamente, y argumentaban con ardor, los méritos y los defectos respectivos de Agustín de Iturbide y Miguel Hidalgo para ser reputados como los genuinos fundadores de la nación. Y no en conjunción complementaria, sino con singularidad excluyente. Iturbide representaba la Independencia con Unión, con arreglo al programa trigarante propugnado por los conservadores; mientras que, para los liberales, Hidalgo valía como el prototipo modélico del beligerante conductor de masas, iniciador de una revolución librada a sangre y fuego contra los poderes constituidos del coloniaje. Solo con el triunfo de la República en 1867 y, en el transcurso de la prolongada paz porfiriana, con la imposición correlativa del “liberalismo conservador” como paradigma hegemónico de praxis ideologicopolítica, acabó por consolidarse, más allá de toda discusión, la noción de Hidalgo como el verdadero “padre de la patria”.

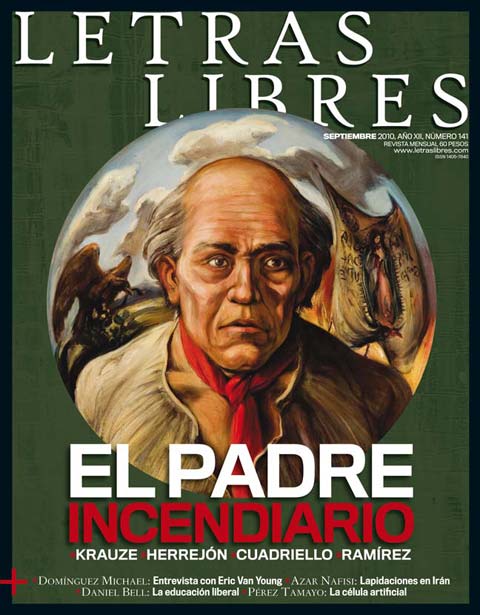

En estas breves páginas me voy a referir a dos retratos “históricos” de Hidalgo que nos ofrecen sendas variantes interpretativas de la figura del iniciador de la Insurgencia, si bien no opuestas en rigor, sí con sensibles diferencias de matiz. La primera subraya el papel de Hidalgo como líder carismático de una insurrección dirimida en los campos de batalla y, por lo tanto, como el guerrero inspirado que exhorta al pueblo a tomar las armas y pelear por su libertad. La segunda, en cambio, nos presenta a un venerable anciano reflexivo que, en la quietud nocturna de su estudio (léase, su despacho parroquial), acaba de redactar la proclama que habrá de dar inicio al proceso de emancipación. Un guerrero, pues, y un humanista respectivamente.

“Sacerdote y caudillo”

Me refiero, en primer término, al retrato litográfico del cura de Dolores que el dibujante y litógrafo Claudio Linati (Parma, 1790-Tampico, 1832) incluyó en su álbum Trajes civiles, religiosos y militares de México, impreso en Bruselas en 1828, en el Real taller litográfico de Gobard, por el editor Ch. Sattanino. Esta colección litográfica, formada por 48 estampas coloreadas a mano, cada una de las cuales va acompañada por un comentario explicativo, si bien puede ser encuadrada en la tradición iconográfica de las “colecciones de trajes” –un género de publicaciones muy difundido y apreciado desde la segunda mitad del siglo xviii en los circuitos internacionales, tanto europeos como americanos– rebasa, con todo, las expectativas usuales. Lejos de ser una simple serie de estampas costumbristas de talante pintoresco, con sus ribetes “exotistas” al gusto del consumidor foráneo, Linati construyó una visión panorámica del país recién independizado, donde abordaba, desde una perspectiva crítica, cuestiones fundamentales sobre la compleja estructura étnica, socioeconómica, política y religiosa en la que el secular dominio colonial había dejado su impronta. No en balde Linati, carbonario y masón, llegó a México al término de una larga trayectoria revolucionaria en el viejo continente.

Además de exaltar el valor y la destreza de los integrantes anóni-mos de las tropas insurgentes, dedicó retratos y comentarios laudatorios a Hidalgo, a Morelos y a Guerrero, así como al presidente Guadalupe Victoria, entre otros personajes. Y, no por acaso, el álbum abre con la efigie de Moctezuma, en un intento de vincular el fin del “imperio” azteca y el nacimiento de México a la vida independiente como un acto reivindicatorio. Resulta evidente que, para Linati (lo mismo que para Servando Teresa de Mier y para Carlos María de Bustamante), la legitimidad de la Independencia se fundaba en el argumento de recuperar, para los indígenas, la tierra que los españoles les habían arrebatado. En el texto dedicado a glosar la figura de Hidalgo se refiere a “la corta pero brillante carrera de […] ese padre que concibió y ejecutó él solo una revolución tendiente a elevar a su patria al rango de las naciones”. Y precisa: “Este dibujo presenta con exactitud las facciones y el traje del jefe de la insurrección mexicana, cuando a nombre de la religión y de la libertad llamó a los descendientes de Moctezuma a salir del sueño de la servidumbre en el que estaban sumergidos hacía tres siglos.”

Por su actitud, vestimenta y atributos, el Hidalgo de Linati revela su doble condición de sacerdote y guerrero. Su figura se eleva, firmemente plantada, con una cruz en la mano izquierda y, en la derecha, una larga vara o cayado. Va provisto de otras armas: un sable le cuelga de un tahalí terciado al pecho y, metida en el ceñidor, lleva una pistola de la que solo percibimos la culata. Viste ropa holgada, con pantaloneras de cuero repujado y una capa amplia. Un sombrero de anchas alas, montado con largas plumas prendidas en un joyel, o quizá una cucarda, completa su atuendo. Mira extático hacia arriba, como si invocase el poder divino en apoyo de la “guerra justa”. Está situado en pleno campo de batalla, como lo indican los grupos de soldados, de escala comparativamente minúscula y trazados con rasgos muy leves del lápiz litográfico, que flanquean su colosal presencia. La solución compositiva adoptada es muy usual en este género de retratos históricos, con el personaje posando sobre un horizonte muy bajo, lo que contribuye a enaltecer su protagonismo heroico.

Pese a la impresión de extravagancia y teatralidad que la estampa nos produce, es muy factible que la interpretación de Linati sea más verosímil de lo que a primera vista se antoja, y que aun se quede corta. Según consta en la acusación inquisitorial de 1811 contra el antiguo cura de Dolores, el traje de campaña adoptado por este consistía en “media bota, pantalón morado, banda azul, chaleco encarnado, casaca verde, sueltos y collarín negro, pañuelo pajizo al cuello, turbante con plumaje de todos colores […], la insignia al pecho del Águila rampante que quiere destrozar al León, un alfanje moruno al cinto, y en la derecha una garrocha de cuatro varas; pintando en su estandarte la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe con la siguiente inscripción: Viva la religión; Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe; Viva Fernando Séptimo; Viva la América, y Muera el mal gobierno”. A lo que parece, Hidalgo solía presentarse ante la tropa revestido con tan excéntrica indumentaria con el deliberado propósito de subrayar su carácter de caudillo popular e imponerse, así, a sus seguidores.

La representación del cura ideada por Linati podría ser interpretada, pues, como la de un exaltado guía, visionario y medio alucinado que, lanzado a los caminos de la revolución, asume su papel de conductor de almas, en un sentido tanto patriótico como espiritual. No hay que olvidar que Benito Juárez, en un discurso septembrino pronunciado en la ciudad de Oaxaca en 1849, calificaría a Hidalgo de “nuevo Moisés”.

Hidalgo en su estudio

La segunda efigie del cura de Dolores a la que me voy a referir es la de un gran cuadro pintado al óleo en 1865 por Joaquín Ramírez (ciudad de México, 1832-1866), un destacado pintor académico de mediados del siglo. Fue exhibida en la decimotercera exposición de la academia de San Carlos (por entonces denominada Imperial), celebrada en noviembre de aquel año, bajo el título de Retrato del benemérito de la patria, General D. Miguel Hidalgo. Le hacía par, en aquella exposición, el igualmente monumental Retrato del libertador de México

D. Agustín de Itur-bide, de Petronilo Monroy, así como los bocetos de sendas efigies de otros dos “beneméritos de la patria”, los generales José María Morelos (por Monroy) y Mariano Matamoros (por José Obregón). Todos ellos estaban destinados a vestir las paredes del más suntuoso de los salones de honor que Maximiliano ordenara erigir, mediante las readaptaciones pertinentes, en el Palacio Nacional (entonces “Imperial”). La tarea de disponer y coordinar la decoración pictórica, tanto de este recinto como del alcázar de Chapultepec, le había sido confiada a Santiago Rebull, profesor de la Academia, quien para ello echó mano de los talentos de sus discípulos más aventajados. La serie de retratos históricos ejecutados para el “Salón de Iturbide” habría de completarse con un par adicional, los de Ignacio Allende y Vicente Guerrero (obra de Ramón Pérez y Ramón Sagredo, respectivamente), no expuestos en 1865.

Es necesario analizar la imagen de Hidalgo dentro del conjunto iconográfico del que formaba parte, para calibrar mejor la intención del programa.

Si bien es cierto que el nombre asignado a este salón honraba la memoria de Iturbide como “libertador de México”, según lo precisaba el título original del retrato respectivo, el pintor lo representó no en el acto de proclamar la independencia (como sí lo hiciera Manuel Vilar en una escultura de 1851) sino engalanado con el atuendo y las insignias imperiales, con la probable mira de construir una relación legitimadora de precedencia con el propio régimen de Maximiliano. Y, también, como un gesto de aquiescencia con la interpretación histórica del nacimiento del México independiente propuesta por Lucas Alamán y defendida a ultranza por el partido conservador. Con todo, la copiosa presencia numérica asignada a los caudillos insurgentes resultaba arrolladora, confrontada con el solitario trasunto de Iturbide.

Vale recordar el ideario de gobierno que el príncipe austriaco había formulado en el momento de aceptar condicionalmente la corona de México que la Junta de Notables le fue a ofrecer a Miramar. Su propósito sería, dijo, “instaurar una política verdaderamente nacional, debido a la cual los diversos partidos, olvidando sus antiguos resentimientos, trabajen en común para colocar a México en el sitio preferente que le está destinado entre todos los pueblos”.

Y en el primer aniversario septembrino que le tocó festejar al emperador ya en México, desde el balcón de la antigua casa parroquial de la villa de Dolores Hidalgo (adonde viajara expresamente, en un audaz gesto simbólico), pronunció un discurso en el que reiteraba su exhortación a dejar atrás los “años y años de pasiones, combates y luchas” entre hermanos, y los odios de partido. Y advertía: “El germen que Hidalgo plantó en este lugar debe ahora desarrollarse vigorosamente, y asociando la Independencia con la Unión, el porvenir es nuestro. Un pueblo que bajo la protección y con la bendición de Dios funda su independencia sobre la libertad y la ley, y tiene una sola voluntad, es invencible y puede elevar su frente con orgullo.”

Resulta claro, pues, que la idea del emperador era cimentar el porvenir de la nación sobre la reconciliación de los partidos. Una ilusión, a la postre frustrada, que se manifestaría, entre otras acciones, en la incorporación a cargos de poder, sobre todo cultural, de algunos prohombres del grupo moderado de filiación liberal que accedieron a colaborar con el régimen. Y, en términos plásticos, con el encargo de la galería iconográfica de los fundadores de la nación concebida para el palaciego “Salón de Iturbide”, y de la que el Hidalgo de Ramírez formaba parte. Con el gran peso numérico y visual acordado a los “antiguos patriotas”, es obvio que el programa en su conjunto rendía también tributo a la versión liberal del proceso de la independencia.

En semejante visión “integral” y conciliatoria, Allende, Matamoros y Guerrero encarnan los valores y virtudes de la guerra insurgente, mientras que Hidalgo, Morelos e Iturbide representan sucesivos aspectos “jurídicos” del movimiento en su totalidad. No por acaso los primeros comparecen, armados, en un escueto paisaje a cielo descubierto, mientras que los segundos comparten un espacio arquitectónico con una mesa –símbolo de autoridad– colmada de libros y papeles. Además, otra lectura es posible si agrupamos por pares a los protagonistas de este “panteón heroico”: Hidalgo y Allende figuran la relampagueante etapa inaugural de la insurrección; Morelos y Matamoros, en una relación de líder y “brazo derecho”, evocan las campañas militares más gloriosas de la insurgencia; Guerrero e Iturbide, por último, son los protagonistas de la alianza entre el caudillo popular heredero de la tradición insurgente y el militar elegido por las élites criollas para dar cima al ya generalizado deseo de independencia.

Por lo que toca a la imagen del cura de Dolores, el pintor lo representó en su despacho de la casa parroquial, de cuerpo entero y de pie. Tiene la mano izquierda apoyada en el brazo de un sillón, mientras que con la derecha señala un documento colocado sobre la mesa, donde hay también recado de escribir y un altero de libros. El fondo lo ocupan un gran cuadro de la Virgen de Guadalupe y un reloj de pared que marca las 5:55 horas. En el documento es posible leer algunas letras y palabras: “Viva la I[ndependencia] Mexicanos […]” Pareciera, pues, que el cura hubiera estado trabajando en la redacción de la proclama que está a punto de leer ante los feligreses que habrán de reunirse, a la hora del alba, ante la parroquia del pueblo.

Un comentarista anónimo describía así, en un periódico de la época (La Sombra, 28 de noviembre de 1865), la acción representada: “Todo en el cuadro es una histórica verdad. Hidalgo se levanta de un sillón en los momentos de resolución suprema: su actitud no es guerrera ni lo que se llama ideal; es la actitud de un anciano vigoroso, en cuyo semblante se revela un pensamiento gigantesco, una abnegación tranquila, una bondad habitual […] El espectador aguarda, espera verle dar el segundo paso y salir del aposento a la plaza del pueblo memorable que inmortalizó con su nombre.”

Reparemos en que, en los párrafos citados, se borra o difumina la visión de Hidalgo como guerrero, eludiendo con ello los recuerdos ingratos –según la interpretación conservadora– de las matanzas, desmanes y saqueos asociados al arranque de la insurrección, cuyo recuerdo pesó fuertemente en algunas de las interpretaciones historiográficas tempranas de este movimiento y, por supuesto, fue determinante para lo negativo del juicio alamanista. La imagen del cura como humanista ilustrado por la que Ramírez optara resultaba, pues, mucho más sosegante que la del soliviantador de las masas propuesta por Linati, y cumplía a cabalidad con las exigencias retóricas del “decoro” que debe presidir la ornamentación de los espacios públicos de una sede del poder.

Por otra parte, la caracterización que en el artículo de La Sombra se hace de la figura del párroco de Dolores como un “anciano vigoroso”, con las facciones marcadas por un “pensamiento gigantesco” y una “abnegación tranquila”, se había convertido en un lugar común para glosar la significación del héroe en la historia nacional. Al correr de los años, y en particular luego de la “campaña de desprestigio” lanzada a finales de los años cuarenta por los conservadores contra el iniciador de la independencia –con Alamán como su principal vocero–, los liberales fueron poniendo mayor énfasis en la “vejez” del héroe, no por casualidad. Como lo advierte Edmundo O’Gorman, “la senectud se asocia naturalmente a la idea de paternidad”. Además, esta condición del personaje realzaba aún más el valor y la audacia de que dio cumplidas pruebas al atreverse a desafiar la fuerza formidable de la autoridad y las costumbres seculares con el objeto de redimir a su pueblo, a sabiendas de que habría de acabar sacrificado y convertido en mártir.

El “padre de la patria”

En apoyo a lo dicho, transcribo dos pasajes tomados de escritos provenientes del campo liberal, que definen a la perfección cómo fue cristalizando la noción de Hidalgo como “padre de la patria”. El primero lo tomo del discurso cívico que Ignacio Ramírez pronunció en la Alameda de la ciudad de México el 16 de septiembre de 1861:

¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Ese es el doble problema cuya resolución buscan sin descanso los individuos y las sociedades; descubierto un extremo se fija el otro, el germen de ayer encierra las flores del mañana; si nos encaprichamos en ser aztecas puros, terminaremos por el triunfo de una sola raza para adornar con los cráneos de las otras el templo del Marte americano; si nos empeñamos en ser españoles, nos precipitaremos en el abismo de la reconquista; pero no, ¡jamás!, nosotros venimos del pueblo de Dolores, descendemos de Hidalgo y nacimos luchando como nuestro padre por todos los símbolos de la emancipación, y como él, luchando por tan santa causa despareceremos de sobre la tierra.

El segundo texto procede de la semblanza de Hidalgo redactada por Gustavo Baz, y que forma parte de una compilación de biografías dedicadas a los Hombres ilustres mexicanos, una ambiciosa obra en cuatro tomos publicada entre 1873 y 1875, durante la República restaurada, y donde colaboró la plana mayor de escritores del partido liberal. Y dice:

En su heroísmo, el cura de Dolores no sólo combatió contra las fuerzas materiales de España, sino también contra los hábitos, contra las costumbres, contra el modo de ser de una sociedad retrógrada, cuyos elementos todos eran obstáculo a las ideas reformistas […] El hombre que tal hizo; el que enseñó con su ejemplo que entre los tronos y los esclavos no hay transacciones, el que mostró cuál es el camino que se debe seguir cuando se trata de realizar una esperanza; el que rompió con todo lo pasado para conquistar todo el porvenir; ese hombre es más que un héroe inmortal, la antigüedad lo hubiera adorado entre los semi-dioses; nosotros nos contentamos con llamarle el padre de la patria.

Salta a la vista el tono exaltado y militante de estos dos textos. Por eso resulta aún más paradójico –pero, justo por ello, particularmente ejemplar– que la representación pictórica que mejor ha logrado encarnar esta visión de Hidalgo como el padre de la nación mexicana haya sido concebida y ejecutada como parte de un programa iconográfico, integrador y conciliatorio, bajo el patrocinio de Maximiliano. Una lección de apertura y tolerancia, de la que muy necesitados estamos en estos tiempos que corren. ~