1

Estás nuevamente con la espalda contra la pared: Letras Libres te pide algo sobre el Exilio, asunto del que ya has escrito en la revista dos veces,1 y una vez más sabes que deberás fijar esos fantasmas que continúan, y continuarán sin duda hasta el final de tus días, interrogándote y exigiendo que los interrogues.

—De España, de México… ¿de dónde eres?

—Soy del Exilio como de un país.

—¿Cómo?

—O, mejor dicho, fui del Exilio como de un país.

—Entonces, tú ¿eres español o mexicano o qué?

—”Ni soy de aquí, ni soy de allá”, como dice la canción. Soy del país del Exilio.

—¿Ese país en qué parte del mundo está?

—En todas partes y en ninguna. El Exilio es un estar y un no estar, es una patria fantasma y flotante sobre la geografía, una tierra de nadie en la Historia. Pero también soy de aquí, de México. Como si fuera judío: español, mexicano y “judío”.

—Pero, vamos a ver, ¿de qué estás documentado?

—Por ahí debimos comenzar. Con la historia de mis tres distintos nombres y otros tantos pasaportes.

2

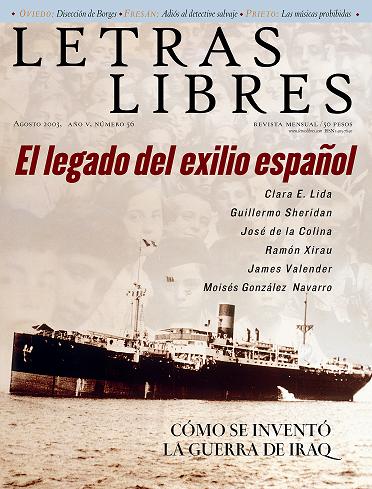

Salí de España en 1937, a los tres años, con mi hermano y mi madre, unas horas antes de la caída de Santander. Retorné brevemente treinta y cinco años después, en el otoño de 1972, y este viaje supuso, pues de paso quería visitar algo de Europa, hacer varios trámites para obtener sendos pasaportes en dos embajadas españolas que eran, histórica y políticamente hablando, muy distintas y aun antitéticas y enemigas, y un tercer pasaporte en la Secretaría de Gobernación de México, de la cual tenía, y aun tengo (aunque no sé si ya vencido), un documento de Inmigrado.

El primer trámite lo hice en la sede de la Embajada de la IIa República Española en la ciudad de México: la delegación de un gobierno espectral que se sobrevivía en un ruinoso caserón casi de cuento de Poe (p. e. La caída de la casa de Usher) situado en una manzana en forma de cuchilla entre las calles Londres y Roma, desde cuya azotea —me contaría el embajador Martínez Feduchy, y el asunto había merecido entonces dos o tres gacetillas en la prensa— una pandilla de gatos lumpen que, sin duda impregnados del esprit du lieu, se sentían españoles, rojillos y animados con un sentimiento de revancha histórica, saltaba por las noches al tejado de la iglesia contigua, la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, a masacrar, devorar, quizá desvirgar, a las inocentes palomas que allí se reunían, sin duda señoritas devotas y reaccionarias también por espíritu del lugar, y aquella reiterada masacre había agriado las relaciones de buenos vecinos entre los representantes locales de la Segunda República Española y los de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y Mexicana, a quienes la Historia separaba y la topografía reunía.

En aquel verano del 72, el secretario amanuense de la delegación, que con el embajador parecía componer todo el personal, hombre de carácter tristísimo sólo mitigado por la propensión a la rabieta, tras hacer una más por ser yo uno de los tantos refugiados que muy rara vez se acordaban de acudir a su embajada a cumplir con el deber de refrendar su condición de leales súbditos de la IIa República, me revalidó un deleznable pasaporte de escaso tamaño, de tapas de cartoncillo verde y pocas páginas unidas con meras grapas, que ilusamente se proclamaba “válido para todos los países del mundo” pero que en realidad no servía más que para ir a algunos países del bloque socialista, Cuba incluida, y para volver a entrar en México, tal vez ya el único país que reconocía la existencia de la IIa República Española.2

Unos amigos me advirtieron que con tal pasaporte no se llegaba a casi ningún lado fuera de México y que debía procurarme uno de la España franquista, de la que había en México representación no oficial, o bien solicitar del gobierno mexicano un pasaporte especial, de cortesía, de los que se extendían a quienes como yo, en este siglo de exilados, de expatriados y despatriados, éramos ciudadanos de dos países distintos y aun contrarios: un país abstracto y otro concreto que coexistían nada pacíficamente bajo un mismo nombre. “Ser refugiado es ser refugacho, es decir vivir con el culo entre dos sillas”, me aclaró con fineza carpetovetónica un amigo, por supuesto español. Así que fui a la Secretaría de Gobernación, ¿o fue a la de Relaciones Exteriores?, y obtuve ese especialísimo pasaporte tras un breve altercado con un oficinista que durante días me entretuvo en un fatigante laberinteo de papeles que sospeché había iniciado para “morderme”, y que me hizo perder la calma.

—No me alce la voz —me dijo respondiendo a una frase impaciente mía—, que aquí ya no mandan sus antepasados.

—¿Mis antepasados? —le dije—, más bien serán los suyos.

Imprevisiblemente, al hombre pareció hacerle gracia mi respuesta, entendió que no tenía delante un descendiente de los conquistadores ni de los viejos residentes españoles, por quienes luego quedaría claro que tenía poca simpatía, y, tras enterarse de mi condición de exilado llegado al país gracias a Lázaro Cárdenas, cambió la solapada aversión y la actitud estorbosa que hasta entonces me había enfrentado por una cordialidad súbita, manifestada en el recitado de unos versos de León Felipe, poeta que admiraba hasta la veneración, dijo, y unas semanas después produjo el documento requerido.

Luego, ya en París, en previsión de mi breve y pacífica incursión en territorio español, y para desfantasmar por fin mi identidad española, hube de ir a arreglar mis papeles en el Consulado de España (de la España todavía de Franco), una oficina que para comenzar, pese a su apariencia más o menos moderna, pero moderna de los últimos años cuarenta, ya revelaba ser tan española como en cualquier agria página de Larra, aunque sólo fuese por el significativo detalle del gran reloj de pared, redondo, eléctrico, ostentoso, relativamente moderno, sí, pero cuyas manecillas permanecían estoicamente inmóviles en una hora fija tras el combado cristal polvoriento y punteado de caca de mosca, como indicando que en el país representado se habrían detenido desde quién sabe cuándo la Historia, el tiempo e incluso la respiración.

Allí, puesto que me dijeron que se iba a consultar con el registro de nacimientos de mi ciudad natal, tuve que contar la historia de mis tres distintos nombres y a saber cuál verdadero (una historia muy de exilado, aun si no fuese numerosa). El primer nombre, aquel con que fui registrado en Santander y en 1934, fue Novel, elegido por mi anarcosindicalista padre por ser yo el primogénito y porque no quería nombrarme según el santoral católico. El segundo nombre fue Segundo, con el que quiso agraciarme un tinterillo santanderino, adicto o servil al franquismo, que así cumplió con la orden, dada a poco del triunfo del Generalísimo en 1939, de borrar de los libros de registro civil los nombres no católicos y sustituirlos por nombres indudablemente cristianos.3 El tercer nombre me advino hacia 1938 en Francia, donde yo era ya un exilado y mi madre, recién recibida la información oficial, y falsa, de que mi padre había muerto en el frente de Teruel, decidió, aconsejada por una amiga francesa (a quien la parecía que yo, andando desterrado por el mundo, tendría dificultades con ese nombre de Novel, que “olía a pólvora anarquista”), me bautizó muy cristianamente como José. Así que yo era tres personajes distintos, con sus respectivos y problemáticos “papeles”. Tres nombres a los cuales no lograba acomodarme aun si componían un final de rumba:

¡Novel,

Segundo

y José!

Después de varias visitas improductivas al Consulado, me informaron que no se me podía expedir documento ninguno porque faltaba otro documento: la constancia de que hubiera yo cumplido con la mili. Traté de esconder mi perplejidad y mi rabia tras un mal chiste. ¿Qué compromiso tenía yo con una tal Mili y qué Mili era ésa? ¿Era acaso la hermana de la Pili?4 El joven y atildado empleado me aclaró con un tono didáctico y un muy silabeado hablar madrileño que la Mili era cosa para no andarse con bromas, era la milicia, en otras palabras: el servicio militar, del cual resultaba ser yo un prófugo. Interiormente halagado por la novelesca nobleza que me confería esta última palabra (aunque hubiera preferido que se me llamara desertor, a mi juicio vocablo más romántico), traté de explicarle al joven, atildado empleado, que me habría sido imposible cumplir con esa condición, puesto que desde mis tres primeros años, a raíz del disgusto que mi padre y otros españoles habían tenido con el Caudillo, yo había dejado España con mi madre y mi hermano, y que tampoco podía ahora, en 1972, proponerme como “mozo de quinta” pues no estaba en la mocedad precisamente: tenía treinta y ocho años de edad, una considerable miopía e indicios de calvicie, ejercía en México una profesión más o menos regular, la de periodista cultural, habitaba una casa deefeña en la avenida Río Mixcoac y (esto no lo dije, no creí que fuera interesante para el empleado) estaba casado con María García Díaz, sanmigueleña, guanajuatense, mexicana, licenciada en economía y cuatro veces campeona nacional en arquería, con quien compartía la pareja de gatos hermanos e inocentemente incestuosos, Anouk y Keats, que, a pesar de sus nombres, eran mexicanos también; y por si no bastara todo aquello, me había amexicanado ya bastante, como percibió otro empleado que me atendió, un hombre atildado también, aunque de aspecto severo, pronto desmentido por una sonrisa cordial, acento andaluz y un leve, españolísimo y simpático aroma de tortilla de patata, quien, pues desde el primer momento notó en mi habla “el típico tono cantarín azteca” (según diría dentro de un momento), se acercó a presentarse como un amateur apasionado de todo lo mexicanodesde que había visto las películas de Jorge Negrete y Cantinflas y conocido las hermosas canciones rancheras, y se ofrecía para ayudarme a resolver el “embrollo”. A poco que hablamos se asombró suavemente de saber que yo era español de origen: “Por allí debiera usted haber comenzado.” Y el asunto, en efecto, se resolvió, porque al cabo de un par de semanas se recibió la notificación al Ilmo. Cónsul General de España en París de que la Capitanía General de la 6a Región Militar, la de Santander, había decidido perdonarme.5

Agradecí al enamorado de México su amabilidad y le ofrecí, para cuando volviera yo a México, tan conocido y amado por él a distancia, enviarle alguna cosa típica mexicana para su colección de souvenirs del país por él nunca visitado. Al principio él se resistió a mi ofrecimiento pero luego, ante mi insistencia, susurró que en fin, bueno, si era yo tan amable, si no resultaba demasiada molestia, quizá le podía yo enviar… No recuerdo con exactitud lo que pidió, pero juro que fue algo así como una de esas labradas bombillas de plata que los charros aztecas usan para libar el mate mientras cantan canciones siboneyes al pie de alguna pirámide inca de Tierra del Fuego.6 Y aunque le prometí hacer lo que pudiera, todavía ahora, veinticuatro años después, me encuentro en deuda con el amable experto en asuntos mexicanos del consulado español en París.

3

En 1976, unas semanas después de la muerte de Franco el Inmorible, y cuando se vislumbraba un albor de la democracia en España, un amigo, en el café La Habana (calle Independencia en esquina con calle Bucareli, ciudad de México), donde heroicamente mantenían algunos la tradición ya agónica del español desterrado y distribuido en los cafés del mundo, me decía:

— Otra cabronada más que nos hizo muriéndose el Gallego Hijo de Puta. Hasta hace poco llevábamos en la frente un signo de tragedia y de gloria: éramos refugiados… Y ahora, mira tú cómo estamos, ya ni sabemos lo que somos. Ni siquiera somos refugachos…

Mirando al resto de café express en la taza, añadió:

— AHORA SÓLO SOMOS GACHUPINES SIN DINERO. ~

Es escritor, cinéfilo y periodista. Fue secretario de redacción de la revista Vuelta.