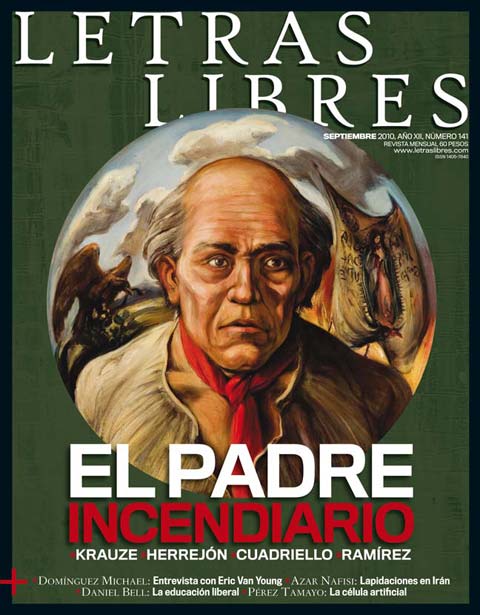

No muy lejos del centro de San Diego vive Eric Van Young, el autor de uno de los libros más emocionantes que se han escrito sobre la Independencia de México: La otra rebelión (2001; FCE, 2006), una investigación de archivo de casi mil páginas sobre cómo y por qué los campesinos indígenas de la Nueva España se rebelaron en 1810 y convulsionaron aquel reino durante una larga década. De caso en caso va construyendo Van Young un libro que se lee –usemos la frase hecha– como una novela, y ello quizá se deba a que su autor es un historiador que lee novelas con fervor y lo confiesa. Stendhal comparte con Albert Soboul y Charles Tilly –los maestros de la historia social de las revoluciones modernas que admira– un lugar principal en la biblioteca de Van Young, un distinguido historiador de la Universidad de California, nacido en Los Ángeles, criado entre artistas de Hollywood, educado en Berkeley y Chicago.

En La otra rebelión / La lucha por la independencia de México, 1810-1821 asistimos a un conmovido ensayo de restitución: Van Young les devuelve no solo su nombre y su rango a decenas de combatientes que sin él hubieran permanecido sepultados en la fosa común de los archivos, sino también su historia, su desconcertante historia. Todos aquellos novohispanos (la inmensa mayoría indígenas) fueron informados de que su lejano rey, Fernando VII, había sido secuestrado por los impíos franceses y llevado muy lejos, de tal forma que debían rebelarse y guardarle su trono en custodia. Incluso se esparcieron rumores de que Fernando VII estaba en la Nueva España, de incógnito, escondido entre los más fieles de sus súbditos.

Esa versión, como pronto lo descubrió Van Young en los archivos, era un cuento de hadas. La verdad era aún más novelesca: casi ninguno de los indígenas apresados, interrogados, juzgados (y muchos de ellos indultados tras su confesión) sabía por qué se había rebelado. Lo ignoraban todo sobre Napoleón y su desventurada empresa transpirenaica, nada sabían de las constituciones francesas o del texto constitucional de Cádiz y no mostraban ningún interés en la independencia o la autonomía del reino. Más sorprendente aún era descubrir que, siendo pobres, no parecían ser víctimas del hambre ni pelear por los “tradicionales” agravios del orden agrario. Sabemos mucho de Miguel Hidalgo, nos dirá Van Young en las primeras páginas de La gran rebelión, pero no sabemos nada de la gente que lo siguió a él y a otros curas insumisos. Cabría agregar que esa gente tiene una historia, otra historia, gracias al libro que le dedicara, casi dos siglos después, este historiador norteamericano nacido en 1946 y descendiente de vieneses y húngaros que vieron modificada la partícula de su apellido al llegar a Ellis Island.

El misterio llevó a Van Young a reconstruir la trama de las rebeliones rurales de 1810, narrando los amores, las esperanzas, la religiosidad y las aventuras en combate de cientos de indígenas, a quienes considera (siguiendo la pista descubierta por John Womack Jr. en 1970 cuando estudió a sus descendientes, los zapatistas) campesinos conservadores. Para explicarse lo mucho que hubo de casual en su destino, el historiador recurrió a un héroe novelesco, al desconcertado y enamoradizo Fabrizio del Dongo en la batalla de Waterloo, según lo cuenta Stendhal en La cartuja de Parma.

El magnífico fresco histórico de Van Young, muy bien escrito, ha causado mucha polémica y la seguirá causando. Su contemporáneo británico (y querido colega, aclara Eric) Alan Knight escribió una meticulosa reseña de La otra rebelión, reconociéndose tan admirado por la obra de Van Young como convencido de no creerle una palabra. Tomando, implícitamente, el estandarte de una “vieja” historia de las revoluciones, orientada por el derrotero de sus causas, de su desarrollo y de su desenlace, Knight rechazaba la “nueva” historia cultural, orlada de posestructuralismo (conocido también, en la anglósfera, como “el giro lingüístico”), de Van Young. Las muy pertinentes observaciones críticas de Knight le reclaman a Van Young el haber convertido a la guerra de Independencia en una suerte de monumental psicodrama nihilista (la expresión es mía) donde aquella frase macbethiana de que la historia es un cuento narrado por un idiota parece adueñarse de aquello que necesita, para el historiador a la antigua, tener un sentido. Van Young, con mucho brío y con buena prosa de polemista, le contestó a Knight; la polémica es uno de los episodios más fecundos de la historiografía mexicana contemporánea.*

No parece ser Van Young un frío posmodernista sino un lector de novelas que ha sabido leer, escrupuloso, aquello que estaba archivado y omitía narrar la historia de bronce. Nos recibió en la sala de su casa y empezamos la entrevista una vez que su esposa, psicoterapeuta, salió rumbo a su consultorio. Conversamos custodiados por los cuadros de sus padres, dos pintores que lo convirtieron a él en un pintor de rebeldes, de contrarrevolucionarios, de revolucionados (como diría González y González). Actualmente Van Young trabaja en una de las grandes biografías mexicanas que necesitamos leer, la de Lucas Alamán.

No fue fácil despedirse de Eric Van Young: me dieron ganas de pedirle que la conversación continuara en alguno de los museos del sur de California.

■

La riqueza de La otra rebelión / La lucha por la independencia de México, 1810-1821, tu principal obra, se debe a la variedad de las fuentes consultadas, a la voz otorgada a cientos de testimonios que yacían olvidados en los archivos y a la belleza del libro como obra de historiador. Pero también creo que esa riqueza se origina en la forma en que rechazas, con mayor o menor énfasis, la mayoría de las interpretaciones históricas previas de la guerra de independencia. Así, según tú, aquella rebelión no fue mestiza, ni se debió a la apremiante necesidad material de los novohispanos insurgentes. Tampoco fue una consecuencia directa de los acontecimientos españoles de 1808 ni una reacción espontánea –“pavloviana”– a la ocurrencia de Hidalgo de alzarse tras el pendón de la Virgen de Guadalupe. Asumiendo que la respuesta no puede sino simplificar la densa argumentación que sustenta La otra rebelión, ¿a qué se debió aquella guerra que duró una década?

Cierta exageración forma parte de la retórica que es el estilo de todo historiador. Lo que estoy haciendo en La otra rebelión no es tanto rechazar otras explicaciones sino modificarlas, enfatizando la actuación de los grupos populares, sobre todo de la gente indígena. Sí, tuvieron mucha importancia los eventos en España: el derrumbe de la monarquía, la invasión de la península y la Constitución de Cádiz tan celebrada últimamente. No hay duda de la importancia de los procesos constitucionales y toda esa gama de factores que tienen que ver lo que llamaría yo la “alta política” que estimuló los movimientos populares. En cuanto a la situación económica del país sabemos muy bien que estaban en florecimiento las grandes empresas mineras y que hubo mucha comercialización. En un trabajo anterior sobre el sistema de las haciendas de la región de Guadalajara y abarcando también a otras regiones, traté de explicar el crecimiento de la comercialización en la agricultura y las presiones casi maltusianas impuestas sobre la población rural.

Hubo problemas u oportunidades en un contexto de alta política. Fue importante la presencia de grandes personajes como el padre Hidalgo. No hay que negar que todos esos factores jugaron su papel. Pero en el momento de enfrentarme con los documentos en los archivos, con los datos primordiales, me encontré con poca evidencia de que todos esos factores fueran esenciales en cuanto a motivar los brotes insurgentes que vamos a ver durante toda esa década.

Insisto: no encontré entre grupos populares casi ninguna evidencia de que ellos pensaran en la Constitución de Cádiz, en el derrumbe de la monarquía o en la invasión de Napoleón. Algo hubo en la retórica de los líderes en el sentido de que “vamos a defender Nueva España contra los franceses ateístas”… Y eso, en la alquimia del pensamiento popular, se tradujo en la reactivación de formas de sensibilidad religiosa muy fuertes, pero que no atribuyeron a las amenazas contra la religión, ni asociaron con los franceses o con la situación política.

Revisé miles de expedientes de insurgentes, sobre todo de los procesados por sus actividades como insurgentes y no encontré casi ningún programa agrario o quejas económicas generalizadas o sistemáticas al estilo de “estamos perdiendo nuestras tierras y queremos reivindicar nuestros derechos en cuanto a ellas”, o de que “los salarios son demasiado bajos” o “los precios suben y nos estamos empobreciendo”. No dar con esas evidencias abre, obviamente, cierto espacio interpretativo y obliga a preguntarse, ¿qué otros factores pudieron influir en motivar a la gente común para que entraran en la insurgencia? Yo empecé con explicaciones netamente materialistas. El plan original del libro era enfatizar la combinación de los cambios en la alta política con la influencia del liderazgo de Hidalgo y otros, la presión agraria, el declive de los niveles de vida en la población. E iba a hacer yo varios estudios de caso por región: uno sobre Guadalajara, otro sobre la región azucarera de Morelos, otros sobre la Huasteca, etc. Pero no encontrando ninguna evidencia concreta o muy poco de ella, me puse a pensar en qué otros factores podían explicar la insurgencia.

Y en ese momento, cuando yo estaba formulando mis preguntas de investigación, a los historiadores en todo Estados Unidos nos cayó encima el “giro lingüístico” y se impusieron la historia cultural, los estudios culturales, la teoría y la antropología. Tuve que pensar en los factores culturales, en el sentido más amplio de la palabra, que pueden explicar la actuación de las masas, sobre todo de la gente indígena, en vez de aplicar de una manera muy mecánica esos factores de los cuales no encontré ninguna evidencia.

Para regresar a tu pregunta central de a qué se debió 1810, yo diría que, por lo menos para la mayor parte de la gente indígena de la Nueva España, se trató de un movimiento de autodefensa de las formas comunitarias de vida religiosa y política amenazadas por las Reformas Borbónicas, un esfuerzo de modernización del país donde los clérigos, por ejemplo, se habían entrometido de manera inadecuada en la vida de los pueblos. Hubo intentos, propios de la Ilustración, como nos lo han dicho Brading y otros autores, de purificar un poco las formas locales de la expresión religiosa. Ante ello los indígenas defendieron las formas de identidad con las que habían vivido toda su existencia.

Esto nos lleva naturalmente a la segunda pregunta. Una de las grandes paradojas que cruzan La otra rebelión es constatar que, siendo el indígena campesino el personaje principal de la guerra de independencia, fue una rebelión rural sin ser necesariamente agraria, es decir, no sustentada en la vindicación de agravios relacionados ni diseñada sobre la base de los sueños utópicos de las rebeliones campesinas. ¿En 1821 había cambiado todo para que no cambiara nada (Lampedusa dixit) o se trató de una demostración a escala gigantesca del carácter conservador, tradicionalista, de la guerra campesina?

Una respuesta corta sería: sí.

Una respuesta analítica, más extendida, sería que la moda entre los historiadores y también entre algunos antropólogos que han entrado a estudiar las rebeliones, revoluciones y movimientos populares a gran escala que formaron los Estados naciones, ha sido usar el concepto de “agencia” para explicar esa gama de fenómenos. Una vez que yo utilicé la palabra “agencia”, que no era común y corriente en español, me corrigieron y me dijeron que se debía traducir como “libre albedrío”, que es obviamente un término teológico que significa free will, mientras que “agencia” quiere decir la posibilidad de los actores históricos de crear un espacio para su propia actuación, para influir sobre el contexto político, social, económico, en que transcurre su vida. Desde entonces esa palabra, “agencia”, se usa más y más. Está muy de moda esa cuestión de la “agencia” como forma de participación positiva de la gente común, de los grupos populares, en la invención de un Estado nación, lo cual modifica la idea de que los campesinos son naturalmente conservadores y tienden a retraerse sobre sus propias comunidades, ajenos a la política a nivel nacional.

Trato de reivindicar, no tanto por motivos teóricos sino por mi lectura de las fuentes, la postura de que, por lo menos en cuanto a la independencia de México, los campesinos eran conservadores y quisieron “conservar” sus comunidades contra las fuerzas disolventes de la comercialización de la agricultura y contra la intervención del Estado en sus prácticas religiosas. Para ellos “conservar” sus formas tradicionales de comunidad era más importante que entrar en el proceso de constitución de un Estado nación. Desde antes de 1810, entrando más en el siglo XIX y hasta la Revolución mexicana, la característica esencial del campesinado en México es su conservadurismo. A ello le sigue la paradoja, en efecto, de un movimiento rural pero no agrario, otro de los problemas que planteo en La otra rebelión. Sí hubo demandas agrarias y hubo brotes tumultuarios durante toda la época colonial y a un paso acelerado sobre todo durante el siglo xviii, pero fueron esencialmente movimientos de autodefensa, de comunidades que querían cobrar sus propios impuestos.

En los archivos casi no encontraste testimonios de las motivaciones ideológicas de los novohispanos que, sobre todo en el campo, se rebelaron, como si hubieran decidido dejar a las ciudades, atónitas durante toda la década, la responsabilidad política e intelectual de ligar a la insurgencia con la independencia, a la Nueva España con el mundo. Por eso se llama tu libro La otra rebelión, porque trata un mundo rural que aparece desconectado del mundo urbano de los intelectuales, de los clérigos, de cuyo testimonio saldrá la historia oficiosa de la Independencia. ¿Nos equivocamos al creer que la guerra de independencia formó parte de una ola de revoluciones modernas y modernizadoras?

Hay un grupo de historiadores españoles muy interesantes, Portillo, Manuel Chust y varios otros que están trabajando en definir la naturaleza básica de la “revolución hispánica”, de la Constitución de Cádiz de 1812, con los que estoy de acuerdo. También he participado en esas discusiones con mi amigo Jaime Rodríguez y otros historiadores mexicanos, como Roberto Breña y Alfredo Ávila, quienes tienen algunas dudas sobre el carácter atlántico de las revoluciones de independencia, la relación de la Constitución de Cádiz con la francesa de 1790 y el problema del genio político hispánico. Yo creo que sobre todo el liderazgo urbano, intelectual, de los criollos de la Nueva España sí comparte muchos elementos con las revoluciones atlánticas.

Pero la manera de reconciliar las visiones atlánticas o hispánicas es reconocer que toda revolución funciona por la articulación buena o mala de capas, es decir, de niveles. Hay muchos grupos que están actuando por motivos distintos. Los líderes criollos en toda la América hispánica, por ejemplo, obedecían a una gama de motivaciones, algunos eran muy conservadores, partidarios de conservar gobiernos monárquicos, como ocurre en los Tratados de Córdoba, mientras que otra ala muy a la izquierda es republicana, pasando por las posturas intermedias. Pero ese debate sobre la reconstrucción monárquica o republicana del Estado ocurre en una capa no aislada sino bastante limitada de gente educada y alfabetizada de las ciudades.

Si se pone uno a estudiar las masas rurales es otra cosa: incluso tomando en cuenta la articulación de las capas y los canales de transmisión de las nuevas ideas, yo calcularía que la tasa de alfabetismo en la Nueva España era de diez por ciento, y eso sería en las ciudades, entre la población criolla. Entre la gente indígena la tasa de analfabetismo era casi total y aunque no haya todavía buenos estudios en cuanto a eso podemos decir que, en comparación con Nueva Inglaterra y a reserva de extenderse sobre ese paralelo, la diferencia es abismal. En Nueva Inglaterra, en el centro de las colonias británicas a la hora de su revolución de independencia tenemos justo lo contrario: un alfabetismo entre los hombres de alrededor de un noventa por ciento. Ellos leían periódicos y panfletos, discutían en sus tabernas las ideas políticas, imbuidos de todas las formas de discurso público, con una esfera civil muy desarrollada. Tenemos esos elementos, en la Nueva España, solo en ciertas capas de las ciudades. En eso estoy en contra del gran historiador François-Xavier Guerra, quien dice que sí hubo formas de discurso político penetrando en la población en general. No veo ninguna evidencia de ello, y cuándo llegan las ideas y quién sabe cuáles son los canales o las rutas a través de las cuales se desplazan las ideas, por sermones de los clérigos, por algún otro panfleto que penetra hasta esos pueblos aislados; ello no es suficiente. Cuando llegan las ideas, además, están tan deformadas y tienen tan poca relación con el origen que toman la forma de expresiones religiosas, utópicas y milenaristas, como las que rodearon al rey Fernando VII, el Deseado.

Y la utopía no era una utopía proyectada al nivel del Estado nación. El espacio utópico operaba dentro de las comunidades. Las limitaciones en cuanto al alfabetismo requerido para la transmisión de las ideas a gran escala, de las reformas políticas que se están discutiendo en Cádiz y en la ciudad de México, son acentuadísimas en cuanto a la masa rural.

Para unificar ese movimiento se recurre, según el locus clasicus del nacionalismo mexicano, al gran ícono, a la Virgen de Guadalupe, pero, proyectándolo hacia atrás, aparece, durante la época de la insurgencia, muy poca evidencia de que la gente aclamara a la Virgen de Guadalupe en el sentido político de formar causa común con las otras capas del liderazgo del movimiento, con los criollos por ejemplo. Tenemos, según lo concluí yo, dos rebeliones, la del liderazgo orientado o hacia España o hacia el Atlántico revolucionario, y otra, la rebelión popular. Por eso el título del libro, La otra rebelión.

Ya prácticamente me contestaste la cuarta pregunta, referida a la conocida polémica que sostuviste con Alan Knight en 2004, donde se tocaba, entre varios temas, el interés noratlántico de la revolución de Nueva España y su relación con las revoluciones de Estados Unidos y de Francia. Pero debo insistir: los lectores de historia de México suelen ser llevados por los historiadores hacia la comparación del fin de la Nueva España con el mundo, de apariencia adánica, creado por Bolívar. ¿Cómo conducirías al lector, en ese orden comparativo, hacia el hemisferio norte? Y, en contraste con la habitual comparación hecha con América del Sur, recuerdo una página de Octavio Paz donde dice que la guerra de independencia de México y las guerras bolivarianas parecen muy semejantes pero no lo son.

Cuando viajamos fuera de la Nueva España las cosas empiezan a complicarse. Yo elegí hacer la comparación de la Nueva España con Francia y Estados Unidos, lo mismo que con la Revolución mexicana de 1910 en la conclusión del libro, por ciertas razones. Me parece o me parecía interesante la comparación porque la literatura sociológica, la ciencia política, toda esa literatura teórica sobre las revoluciones estaba muy desarrollada en cuanto a la Revolución francesa, la Revolución rusa, la Revolución norteamericana. Había también una literatura empírica muy rica sobre las revoluciones bolivarianas, pero menos desarrollada en el sentido teórico. Era esencial comparar la revolución o el movimiento de la Nueva España con la riqueza de ese contexto teórico. Un segundo motivo fue una circunstancia muy particular mía como historiador norteamericano. Dentro de la academia norteamericana, nuestro gremio de historiadores de América Latina tenía, en todas las facultades de las grandes universidades, mucha menos importancia que el gremio dedicado a la historia de Europa y de Estados Unidos. Había que contrarrestar la desventaja de dedicarse al estudio de América Latina a la hora de entrar en los discursos, los debates, las controversias que dominan la academia norteamericana. Propuse esas comparaciones históricas para que me tomaran más en serio mis colegas.

Un punto de comparación esencial es la etnicidad. México y otros países de Hispanoamérica tenían poblaciones indígenas de mucha importancia, tanto en la región andina como en Mesoamérica. Una circunstancia muy distinta de lo que tenemos en las poblaciones más homogéneas de origen europeo como las de las colonias británicas. El peso de la población indígena, en términos de población total y de civilización, era mucho menor acá. Era mayor, entonces, la relación de México con la región andina en ese sentido y el nexo de sus movimientos de independencia con las grandes rebeliones panandinas de fines del siglo XVIII, sobre todo con el movimiento de Túpac Amaru, de Túpac Katari. Aunque expresiones tan bárbaras no las veo, en esas dimensiones de violencia colectiva, en la Nueva España durante la insurgencia, hay bases para hacer algunas comparaciones sugestivas en cuanto a las formas de expresión religiosa, a la intensidad de lealtades hacia las comunidades y a las maneras de identidad étnica, de relacionarse de los indígenas con las capas dominantes en las ciudades. Pero para mi selección de casos comparativos más interesantes, por los motivos que he explicado, prefiero la comparación con las revoluciones atlánticas.

Otra cosa interesantísima de La otra rebelión es el asunto del clero. Por un lado está la evaluación que hiciste de los casos, una investigación que arrojó cifras que a unos les parecen considerables, a otros no, de un veinte o un treinta por ciento de sacerdotes, de los párrocos de la Nueva España que encontraste comprometidos con la insurgencia. Aquí estamos ante otra paradoja, la historia oficial mexicana que es laica, republicana, pone mucho empeño, paradoja dentro de la paradoja, en recalcar, casi afectuosamente, que Hidalgo y Morelos eran curas. Como si el hecho de que lo fueran subrayase una intimidad con el catolicismo que quiere decir, o así lo entendemos los mexicanos, intimidad con los indios, porque el catolicismo es paradójicamente lo más indio…

Es el México, el México profundo…

Exacto. Entonces la guerra de independencia no fue tan clerical como pensamos. ¿Cómo les contarías a quienes leen esta entrevista –que no son necesariamente los que leyeron tu libro– cómo funcionó el clero novohispano y sus parroquias durante la guerra de independencia?

Para elaborar un poco lo que me acabas de decir, en La otra rebelión, que es básicamente un comentario extendido sobre los datos que he encontrado en los archivos, muestro que un ochenta por ciento de los clérigos permanecieron leales al régimen monárquico. Muchas veces, cuando llegaban grupos de insurgentes o cuando se producían brotes muy violentos, los clérigos, en los pueblos como también en las villas y las ciudades provinciales, se escapaban a la ciudad de México para asegurar su propia seguridad y pasado el brote regresaban a sus parroquias. En base a los datos que he encontrado puedo decir que cuando menos el veinte por ciento de los seis o siete mil clérigos de la Nueva España, entre los que poseían sus curatos y los que estaban haciendo otras cosas, se rebelaron. De todos ellos hubo, cuando mucho, unos quinientos o seiscientos involucrados activamente en el movimiento, algunos muy activos como Hidalgo, Matamoros, Morelos, el padre Cos y varios otros que conocemos muy bien. Algunos otros tuvieron una participación más equívoca y se quedaron atrás en sus parroquias para tratar de controlar la violencia en vez de funcionar como líderes.

Dentro de los que podríamos caracterizar como involucrados en la insurgencia, aparte completamente de los que se escaparon para resguardarse, tenemos toda una gama de participación en la violencia. Si tomamos eso en cuenta se reduce aún más la participación activa de los clérigos como líderes. He encontrado algunos casos indicatorios de que hubo quienes solo participaron en la insurgencia para seguir a sus feligreses y dirigirlos como líderes. Intentaban, como dijo Porfirio Díaz hablando de Madero, domar al tigre que otros habían liberado.

En muchos casos he tenido la impresión de que los párrocos, en vez de estar convencidos como insurgentes en el sentido ideológico, trataron de no perder el control de sus feligreses. Otros, en número importante, figuraron como dirigentes intelectuales y revolucionarios de la insurgencia. Pero la cuestión es ¿por qué los párrocos y los curas pudieron ejercer esa influencia sobre sus feligreses? Hay que saber si ese influjo era por el catolicismo y por la relación íntima que tenían con sus feligreses o por otros motivos, como que en esos pueblos de indios había muy poca gente educada, de tal manera que los clérigos eran más líderes de la comunidad, involucrados en cuestiones electorales de los ayuntamientos, que representantes de la religión católica. Y en efecto: muchas comunidades eran a la vez muy católicas y muy anticlericales. Otros muchos pueblos actuaron por su propia cuenta y no hubo necesidad de que existiera un líder identificado como cura y santificado por el catolicismo de sus feligreses.

Yo diría que una de las características del catolicismo mexicano es que suele ser anticlerical. Pero entremos entonces al asunto de Hidalgo. La otra rebelión se nutre de una historia social desligada de la creencia en la primordial importancia del papel del individuo en la historia. Pero ello no obsta, dado que eres amante de la pintura, que le dediques unas páginas a Hidalgo inspirado en los murales de Orozco. Jugando con lo contrafactual, que a veces es divertido e iluminador: ¿Qué hubiera pasado sin Hidalgo, qué tan importante fue su jefatura? ¿Las cosas hubieran sucedido de manera distinta, sin él, entre 1810 y 1811?

Dentro de poco tiempo habría emergido otro personaje para por lo menos comenzar el proceso insurgente. Muchas de las conspiraciones empezaron en los años noventa del siglo XVIII. Agustín de Iturbide, el que iba a ser el primer y último emperador legítimo, no intruso sino legítimo de México, estuvo involucrado en Morelia en una conspiración, la de García Obeso… Pero la pregunta no debe referirse tanto a Hidalgo como a Napoleón, porque él es la causa primera, el gatillo detonador que desarregla con tanta violencia el mundo, el mundo hispánico. Pero en 1808 ya estaban dadas todas las condiciones políticas para que los acontecimientos de la península impactaran como lo hicieron en el Nuevo Mundo, y tarde o temprano hubiera surgido un protagonista.

El personaje de Hidalgo como lo pinta Alamán, y también otros historiadores, puso su propio sello en el movimiento. Comparto la imagen que dibuja al intelectual algo distraído, con buenas intenciones, muy bien educado en la “pequeña Francia”, esa imagen bien establecida de un Hidalgo que habiendo iniciado un movimiento luego no lo pudo o no lo quiso controlar. Quizá hubiera sido distinto con Allende, con otra disciplina o trasfondo militar, por ejemplo, porque sabemos muy bien que Allende e Hidalgo tuvieron conflictos muy fuertes en cuanto al manejo de las huestes rebeldes. Con otro líder la insurgencia habría tenido otro carácter pero soy de la opinión de que el movimiento se habría dado con o sin Hidalgo.

Junto al grito de Dolores está su decisión de tomar el pendón de la Virgen de Guadalupe. ¿Realmente fue una ocurrencia?, ¿fue una casualidad?

Estamos entre dos posturas frente al proceso histórico. Una nos dice que tenemos circunstancias concretas, casuales, coincidentales, la presencia de un individuo u otro. Circunstancias completamente casuales. Y tenemos otra opción, la de medir y sopesar las fuerzas estructurales, no en el sentido marxista necesariamente, sino como estructuras determinantes de las relaciones de clase o de la cultura. En La otra rebelión juego entre las dos cosas: la pura casualidad y lo estructural. Tal vez fue estrictamente casual que Hidalgo agarrara ese estandarte, pero dado el desarrollo del culto de la Virgen de Guadalupe, tan importante desde su desarrollo a mediados del siglo XVII, como nos lo ha dicho Brading, fue decisivo. Pensando en ese momento tan icónico, el guadalupanismo se habría cruzado tarde o temprano con la insurgencia.

Me sorprendió leer, pensando en la Vida de fray Servando (2004) que yo mismo escribí, que las respuestas a los interrogatorios de otros insurgentes, clérigos a veces pero de origen muy popular y que carecían de la trayectoria cosmopolita de fray Servando, responden, como en su caso en el Santo Oficio en 1817, al mismo patrón en que el acusado finge no saber por qué se rebeló ni qué hacía en una guerra de las dimensiones de nuestra independencia. En muchos de los personajes rescatados en La otra rebelión persiste ese doblez, que yo llamaría picaresca, y que asocias, sin omitir cierta osadía de introspección psicológica que yo agradezco como virtud del historiador, al “monarquismo ingenuo”. ¿Cómo vivía la guerra de independencia ese insurgente prototípico que en La otra rebelión detallas a través de numerosos casos?

Ese insurgente prototípico, con todas sus características demográficas, era un hombre indígena de más o menos veintinueve, treinta años. Y como cincuenta y cinco por ciento de los insurgentes se autoidentificaba como indígena. Contra el mito de la historia de bronce, esa no es propiamente la entrada de los mestizos en el escenario histórico de México, aunque la figura prototípica de eso sea Morelos, un mestizo. Morelos, con sus elementos africanos e indígenas, es más o menos el modelo del hombre cósmico, el representante de la Raza Cósmica.

La otra rebelión es una investigación en la que realicé, como lo hace todo historiador, una narrativa para organizar una realidad caótica, enfatizando ciertos temas y disciplinando los hechos, entre comillas, históricos. Terminé por armar una antinarrativa. Ese es el motivo por el que he invocado ese pasaje de La cartuja de Parma, de Stendhal, la experiencia tan desorientada de Fabrizio en la batalla de Waterloo. El tipo se encuentra allí casi por casualidad y su presencia es un tropo para la experiencia de la aventura de la gente común y corriente en una guerra que traté de invocar: la caballería va por allá y por acá, hay artillería explotando por todos lados, reina el caos, hay gente muriendo por todos lados, Fabrizio no sabe dónde está Wellington, o dónde está Napoleón, o dónde están sus fuerzas respectivas.

Ese es para mí un tropo muy poderoso para explicar la experiencia de la gente durante la insurgencia. Y una vez capturados los insurgentes por los realistas, a la hora de los interrogatorios y de las confesiones judiciales, ellos tratan de ocultar su participación diciendo: “No sé qué pasaba. A mí me presionaron algunos insurgentes y me llevaron hasta tal pueblo y me dijeron vas a luchar o te matamos. Y luego me pagaron dos reales diarios, que para mí era un salario muy elevado, y mi primo José me agarró y me dijo también que fuéramos a la batalla.” Todos esos factores íntimos y mundanos aparecen y a veces ellos invocan esos motivos para protegerse; ni modo que dijeran: “Mueran todos los gachupines y maldito el rey Fernando VII, vamos a construir aquí una república donde todos seamos iguales.” Los iban a matar y por eso se pintaban como inocentes, como ingenuos. Era una estrategia para ocultar su participación y defenderse. También entró el factor de que a los indígenas generalmente los castigaron menos severamente, porque en aquel tiempo privaba la visión de los indígenas como menos responsables, más bárbaros, menos educados, etc., toda esa gama de características de inferioridad que supuestamente eran propias de los indígenas, menos responsables en el momento de tomar las armas porque estaban influidos por sus curas o por sus líderes. Hubo otros casos también en los que, en vez de defenderse conscientemente, es notorio que verdaderamente no sabían qué les había pasado. Por ejemplo: “José Fernando, fulano de tal, mi hijo, se fue a la batalla. Mi esposa me dijo vete para allá y salva a tu hijo porque lo van a matar. Entonces monté en mi caballo –si es que lo tenía– y empecé a seguir a la banda de tal cabecilla hasta que los encontré a orillas de un pueblo que estaban invadiendo. Me agarraron cuando mi hijo ya estaba muerto.”

Formaban parte de la bola sin darse cuenta de una manera muy consciente de lo que les estaba pasando; o no tenían ideas muy desarrolladas, solo resentimientos vagos contra los poderosos locales, por ejemplo, un motivo bastante importante de rebelión: vengarse contra un oficial o un terrateniente, contra el poderoso de un clan opuesto, una familia rival. Esa ingenuidad algunas veces es autodefensa para ocultar su participación y, otras, estrategia para escapar de las consecuencias legales de sus acciones. Pero algunas veces es la expresión genuina de su confusión.

Has mencionado una palabra que quizá nos sea muy útil: la bola. Esto de la bola me sirve para dos cosas: primero, para retomar la crítica que te hizo Alan Knight. Es difícil no terminar de leer La otra rebelión sin compartir el desasosiego de Knight ante un anticlímax macbethiano de que todo aquello fue “ruido y furia carente de significado”, lectura, quizá, similar a la que de la Revolución mexicana ofrece Octavio Paz en El laberinto de la soledad, sobre el carácter carnavalesco de la bola, la fiesta de las balas, un carnaval apocalíptico… ¿Qué significan, para un historiador como tú, las revoluciones? ¿Qué idea de aquella rebelión te gustaría que quedara en tus lectores?

Estoy de acuerdo con Paz en ese sentido, pero no completamente. En La otra rebelión combino los elementos de lo casual y de lo estructural, lo que llaman los antropólogos lo “émico” y lo “ético”. Es decir, ver los eventos desde adentro, la experiencia tan caótica, inexplicable y emocionante de un individuo, de muchos individuos metidos a la bola con todo lo que tiene de carnavalesca y de picaresca. Pero la responsabilidad del historiador es verlo todo desde afuera, analizar esa experiencia de los eventos más allá de los eventos que es lo “émico”, allí donde, en lo subjetivo, yacen los elementos de explicación a nivel íntimo y familiar. Aquí sigue el punto de vista ético necesario para la organización de la narrativa, pues me parece que la responsabilidad del historiador es ofrecer una estructura explicativa. Yo juego con las dos cosas en el libro. Para mí no es un episodio de “sonido y furia” que no significa nada. Trato de extraer algún juego explicativo para enfatizar mis planteamientos, recalcando la importancia de esos movimientos colectivos tan violentos que duraron una década y que abren paso a toda la historia tan complicada del siglo XIX abarcando hasta 1910. Pongo énfasis en la etnicidad, que es una característica de la historia mexicana, en la presencia del indígena. Eso contradice la creencia en ese momento mestizo: el México de la insurgencia es mayoritariamente indígena y predomina la sensibilidad indígena enfocada en asuntos locales. Impera la comunidad en tensión con la sociedad blanca o mestiza o criolla. Esa es la característica estructural de la insurgencia. Otro factor importante que va más allá de la bola, de esa experiencia caótica y subjetiva, lo configuran las formas de sensibilidad religiosa propias de los indígenas.

Importa también, como me lo acabas de sugerir, la ruralidad de México. No hay necesariamente conflicto entre ciudad y campo sino aislamiento, mal entendimiento, falta de articulación entre ambos mundos. ¿Por qué surge tanta violencia?, ¿por qué se dan los primeros pasos en la formación de un Estado nación que va a ser tan débil? Tenemos procesos políticos que llevan a la falta de legitimidad de la joven república durante las primeras décadas después de Iturbide. Mucho de eso se explica por la naturaleza del movimiento, que no es solamente una bola, sino una ocurrencia. La responsabilidad del historiador es articular, insisto, lo émico y lo ético, examinar cómo los individuos actúan en una situación que ellos mismos no pueden explicar completamente pero que al paso del tiempo produce las circunstancias en las cuales se va a desarrollar la nación mexicana durante el siglo XIX.

¿Y cómo compararías entonces 1810 con 1910, con la segunda bola?

Hay muchos elementos en común. Tenemos crisis política y de sucesión, obviamente con don Porfirio pero también con la usurpación de la corona por Napoleón. Tenemos un trasfondo con una situación económica bastante difícil, tanto en 1810 como en 1910. Hay un declive en los estándares de vida, es decir en el valor de los salarios reales, reales para la gente trabajadora. Eso lo tenemos en 1810 y también en 1910. Impera una contracción crediticia en ambos casos: con lo de los valores reales en 1800, desde 1804 a 1810, una política de España para recaudar fondos para las guerras. Y a partir de 1907 hubo una contracción muy abrupta de la banca que produce algunas circunstancias similares a las que sufrieron personalmente el padre Hidalgo, por ejemplo, y Allende y otros involucrados que vieron crecer sus deudas con pocas posibilidades de pagarlas.

Pero para mí las diferencias son aún más importantes. El México de 1910 es mucho menos indígena: las formas de vida indígena no se han disuelto sino que se han debilitado mucho debido a los cambios demográficos, a formas de comunicación como los ferrocarriles, sobre todo, por la proliferación de las imprentas, los periódicos, por el crecimiento de la esfera pública, de la sociedad civil. Tenemos también en 1910 la presencia de un vecino poderoso al norte que va a influir mucho no solamente en casos obvios como la expedición después de Columbus o la ocupación de Veracruz o los embargos de armas. Es decisiva, en su conjunto, la actuación diplomática de Estados Unidos y el peso de su economía sobre la Revolución mexicana.

Tenemos un México, en 1910, menos religioso y más secular, al que se le han superpuesto otras formas de conciencia de clase, de formas políticas como el anarquismo. Es una mezcla política e ideológica con elementos del extranjero más influyentes que en 1810. Pero lo que une para mí los dos momentos es que la Independencia deja una agenda política, social y económica decisiva para las formas de distribución, de poder, de riqueza, lo mismo que plantea cuestiones institucionales como la forma del Estado, federal o central, o lo que sea. Deja en la agenda problemas que no se resuelven durante el siglo xix. Hay esfuerzos para resolverlo con la Reforma y con lo que hace el régimen porfirista. Pero los problemas se originan básicamente en el movimiento por la independencia y no se resuelven durante todo el largo siglo XIX. A 1910 toca afrontarlos.

Pasaría a la última pregunta, que respondiste en parte hablando de Fabrizio del Dongo de La cartuja de Parma como imagen del tropo de la gente común en la guerra y en la revolución. A mí me gustó, me llamó mucho la atención la confianza con que admites en el cuerpo de tu texto la frontera o la contigüidad de la novela moderna con la historia. Generalmente a los historiadores uno les pregunta esto y se incomodan, como si fuera indecente admitir que Stendhal también nos sirve para entender a Napoleón. En tu caso no: sin confundirte hablas de la novela como una fuente de conocimiento histórico. Yo creo que podría decirse así. Termino por lo que debió ser el principio: sé poco de tu biografía intelectual, sé que tus padres fueron dos pintores notables, así que me imagino que tu formación transcurrió entre el arte y la crítica, la literatura y la historia. Me gustaría finalizar con una incursión en esas fronteras.

Me has abierto todo un enorme panorama de posibilidades pero me limito a responder de una manera más concisa. La primera cosa que diré la comprenderás bien tú que has actuado como historiador y también como crítico y como novelista: sabes que las fronteras son muy porosas, pero si excavas en todo historiador vas a encontrar debajo de la superficie a un novelista. Yo conozco a muchos historiadores que se dedican en un momento dado a escribir una novela. Y digo eso para ilustrar los problemas que yo he tenido como historiador al atravesar esa frontera entre la ficción y la historia. Mis investigaciones de los últimos diez años las he dedicado a escribir una biografía personal pero también política e intelectual de Lucas Alamán, una de las grandes figuras decimonónicas mexicanas y la bestia negra de la historia liberal, de la historia de bronce del siglo XIX.

Antes de esa investigación, había yo empezado a escribir una novela basada en la figura de José de la Cruz, uno de los grandes generales de los militares españoles, quien desde Guadalajara luchaba contra los insurgentes. Encontré en los archivos su correspondencia con otro gran militar español, Félix María Calleja, quien iba a ser virrey de la Nueva España muy poco después. Es una correspondencia fascinante, muy rica, con todo tipo de referencias. Había avanzado unas cuarenta cuartillas durante varios años, en mis momentos libres, pero empecé a investigar sobre Alamán, averiguando cosas importantes sobre su gran Historia de México. Entonces se me ocurrió poner a Alamán como otro personaje en la novela en ciernes.

Escribí algunos pasajes con Alamán ya grande escribiendo su Historia de México, revisando las cartas entre De la Cruz y Félix María Calleja, y pensando en su significación. Construí un Alamán basado en la investigación pero proyectado más allá de esa correspondencia y de una lectura muy detallada de su Historia de México. Imaginé un historiador inventado, un Alamán ficticio. Tengo entonces al Alamán de la novela y al Alamán de mi biografía. Lo que a mí me preocupa es que el personaje inventado o ficticio va a aparecer en el Alamán biografiado y desde los hechos de la vida de uno estoy inventando al otro. Y a su vez el fantasma del Alamán ficticio va a influir sobre el Alamán que estoy inventando para la biografía. Esa es para mí la amenaza y también la ventaja o promesa de trabajar entre los dos géneros.

Para mí la novela –y siempre estoy leyendo novelas, las clásicas, las policiacas– ofrece la libertad de ir más allá de los hechos, proyectando y extrapolando los pensamientos, ocurrencias o impresiones de los agentes históricos que estoy estudiando, y así puedo aprovecharme de las sensibilidades y de los entendimientos de los novelistas. Es un examen de posibilidades. Ese es el valor de invocar a Fabrizio del Dongo, porque no tenía ningún testimonio concreto de ese tipo de participación en una batalla, por ejemplo, y así me serví de ese pasaje tan poderoso en La cartuja de Parma.

Una vez estaba yo dando una serie de conferencias en España, en un programa de maestría para la historia de América Latina, con latinoamericanos, con españoles, y en la última mesa alguien me hizo la pregunta de cuál es la diferencia entre lo que hace un novelista y lo que hace el historiador, y yo respondí que las notas de pie de página. La palabra a discutir es fictio, es decir, hacer, manufacturar, esa la función de la historia y de la novela, pero no vamos a entrar ahora en la discusión filosófica de sus límites.

En cuanto a mí, siendo mis padres ambos artistas y habiéndome criado en Los Ángeles en los años cincuenta y sesenta, dentro de un contexto de escritores, de actores, de gente de Hollywood, supongo que mi formación estuvo influida muy fuertemente por todo ello. Más importante fue ver a mis padres pintando; muy sugerente. Otros historiadores siguen modelos distintos, reivindicando una postura política, radical o conservadora. Algunos tuvieron modelos científicos, mientras que mi modelo como historiador fue estético. En el caso de La otra rebelión, me ha satisfecho narrar la coherencia de la incoherencia, porque es una antinarrativa intentado reproducir la experiencia humana de esa época, sin dejar de imponer, desde afuera, cierta disciplina, como ya he explicado.

Los historiadores estamos en diálogo tanto con el pasado como con el presente. Cada generación de historiadores reinventa, reformula o revisa la historia en consonancia con lo que está pasando en el momento, aunque sea de manera inconsciente. Me encantaría, por otro lado, acercarme científicamente al pasado; no soy tan radicalmente posmoderno como para no desearlo. Pero dada la naturaleza de los hechos no sería suficiente con desenterrarlos. La documentación, mi propio cerebro, exige una construcción.

Sí, en La otra rebelión se nota una inteligencia que viene de cierto conocimiento pictórico, es un libro de alguna manera dibujado, pintado.

Así es. Yo, por ejemplo, he empleado el concepto de impasto, una técnica de los pintores donde hay un nivel de color y luego otros amontonados sobre el primer nivel que cambia en el momento de llegar al quinto, sexto nivel, lo cual influye mucho en la calidad final del color. Me gustan las metáforas espaciales, las empleo, lo mismo que las visuales. Para mí la historia yace entre lo científico y lo artístico, lo cual me permite, sobre todo los elementos estéticos, intentar una colorida invocación de la experiencia de los humanos ya desaparecidos. ~

* Puede consultarse, traducida al español, en Historia mexicana, El Colegio de México, LIV, 1, 2004.

es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.