Me gusta, como a un entusiasta cualquiera, leer a Raymond Carver, su prosa reseca, su indiferencia ante la curiosidad ajena por el antes y después de sus personajes. Me gusta, sobre todo, la frialdad con que inflige a sus criaturas daños espantosos y las abandona de inmediato, sin consuelo ni redención. Carver es el amo absoluto del fade out. Sus textos parecen encenderse apenas por instantes, un discreto chisporroteo que ilumina intensidades y prescinde de la escrupulosidad de narrativas más prolijas.

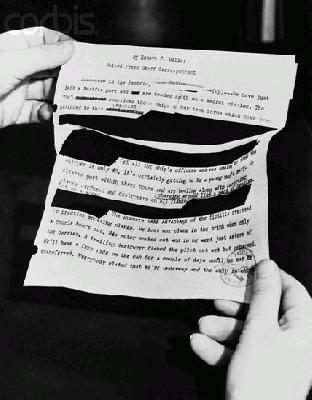

Todo buen aficionado al narrador estadounidense sabe que parte de ese sello de identidad (totalmente o en partes, dependiendo de la fuente que lo afirme) se debe a los afanes de Gordon Lish, editor de la revista Esquire, que publicó los textos de Carver antes que nadie, y luego en el sello Alfred A. Knopf, donde aparecieron en forma de libro. Lish se dedicó durante años a tachar párrafos enteros de “reflexiones y sentimentalismos” de la pluma del autor y rasuró y rasuró la carne cruda de su prosa hasta dar con el hueso. Hermosas estructuras óseas: eso es lo que la tradición afirma que Lish creó con los presuntos fárragos de Carver (y que, como se puntualiza con toda justicia, fue incapaz de crear con sus propios y secundarios cuentos).

Un inesperado partidario de la teoría que reduce a Carver a mero inspirador de sus propios relatos es el italiano Alessandro Baricco, en el ensayo “El hombre que reescribía a Carver”, publicado en 1999. Tras leer una nota en el Magazine de The New York Times en la cual se abordan las disparidades entre los borradores de Carver y sus cuentos publicados, un fascinado Baricco viajó a Estados Unidos y consultó los originales contenidos en un fondo especial de la Lilly Library, de la Universidad de Indiana, que se encuentra en la pequeña ciudad de Bloomington, en mitad de discretos e inmensos campos de maíz. El narrador italiano asienta que la diferencia no sólo es notable, sino crucial: algunos cuentos están recortados en porcentajes que superan el cincuenta por ciento y reescritos en buena parte del resto (“Conté los ‘dijo’ añadidos por Gordon Lish al texto de Carver en aquel cuento. Treinta y siete. En doce cuartillas de las que casi la mitad no son diálogos y por tanto no cuentan. Trabajaba fino Gordon Lish, nada que objetar”). Y barrunta que la mirada literaria tan gélida y estética de Carver es, para casi todo efecto estético perceptible, un invento de Lish. Basada en Carver, sí, pero retorcida hasta ser otra cosa que ni era Carver ni era Lish y, a la vez, era y es bellísima. También dice Baricco que la lectura de los originales, mucho más verbosos y sentimentales, pletóricos de violencia física y parrafadas en las que los personajes explican y estallan, se redimen y se revelan, lo impresionó en una forma muy diferente que la lectura del canon carveriano. Tras la decepción (el inspirador de legiones de imitadores, el creador del mecanismo perfecto de hacer cuentos, era un producto “de laboratorio”) vino la duda de si no deberíamos habernos enfrentado al Carver original: “No sé. Se necesitaría ver todos los otros cuentos, estudiarlos seriamente. Pero regresé con la idea de que aquel hombre, Carver, tenía en la cabeza algo terrible pero también fascinante. La idea de que el sufrimiento de las víctimas es insignificante. Y que el residuo de humanidad que hierve bajo esta zona glacial está custodiado por el dolor de los verdugos. Si así fuera, ¿no residiría en esto su grandeza?”

La reciente publicación por The New Yorker del relato “Beginners” (cuya versión editada conocemos en español como “De qué hablamos cuando hablamos de amor”) nos ha venido a recordar que el laconismo que tanto nos gusta en el estadounidense (y que él mismo se encargó de combatir en sus últimos libros) era, comprobadamente, obra de otro. Tess Gallagher, la viuda del escritor, se ha dado a la tarea de promocionar esos originales que tantos afanes le costaron al bisturí de Lish. Ha reunido diecinueve de ellos y pretende darlos a la imprenta (el de The New Yorker es un mero anticipo de lo que viene) a modo de tardía recuperación de la dignidad de su marido. Los editores de Carver están parados de pestañas, pero no pueden reclamar la propiedad de textos diferentes a los que les pertenece administrar. Gordon Lish, quien se encuentra actualmente en el retiro, calla desdeñosamente.

Me temo que uno, como aficionado, ya ha leído el dato cinco veces y simplemente lo ha procesado. Nadie puede llamarse a la sorpresa, pero a nadie le importa tampoco en exceso. Nos gustan los cuentos que leemos (y que firma Carver) y nos da lo mismo (me parece) si quien les terminó dando forma fue un abusivo pero providencial editor.

¿Importa quién escribe? Sí, al menos en la medida en que nos importen las biografías, las anécdotas, los estudios psicológicos, el chismorreo, en la medida en que nos interese tener retratos de nuestros autores dilectos junto a la mesita. ¿Pierden algo, estéticamente, los relatos de Carver por haber sido reescritos por otro? No lo creo.

Propongo esto: Gordon Lish tan sólo operó en unos pocos años lo que el tiempo ha tardado siglos en operar con Homero o Shakespeare, esos sutiles agregados o cortes de copistas entrometidos o malmemoriados que han modificado y mejorado los originales. A fin de cuentas, ¿de quién son esos relatos? ¿De Carver o de Lish? No importa. No si nuestra preocupación es esencialmente literaria. Esos relatos, en realidad, son nuestros. ~