¿Qué voy a hacer ahora, Daniel?

Estábamos a finales de junio de 2002 y yo acababa de volver de Inglaterra, donde había pasado el curso con una beca Erasmus. Como otras veces, habíamos ido a la piscina municipal de Miralbueno, a las afueras de Zaragoza. Estaban también Ismael y Eva, que no llevaban mucho tiempo juntos. Yo había ido con la furgoneta de mis padres, una Nissan Serena de color granate.

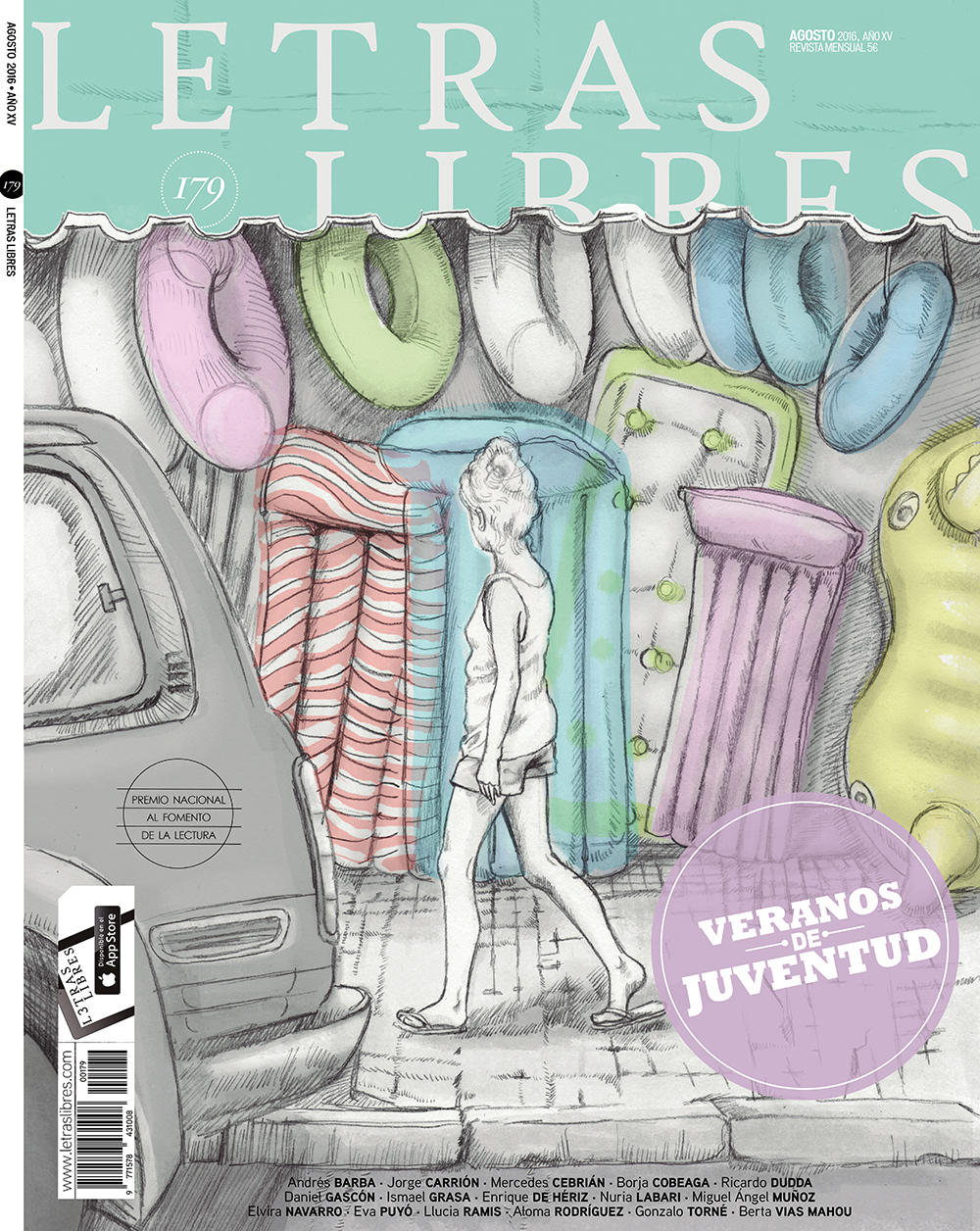

Normalmente era Félix el que sugería que fuéramos a la piscina. Él se quedaba en el agua mucho tiempo, sin nadar, charlando. Los demás teníamos que salir, a veces tiritando, pero él seguía dentro. Lo recuerdo hablando al borde de la piscina sobre Pensadores temerarios de Mark Lilla, sobre las diferencias entre el enfoque de Aurora Egido y José-Carlos Mainer, sobre La verdad de las mentiras de Vargas Llosa. No sé si fue ese año cuando sugirió que incluyésemos una piscina en los relatos que escribiéramos aquel verano. Publiqué uno ese julio en el que salía una piscina, pero eso no era definitivo: mi primera novia había sido profesora de natación y tengo muchos cuentos de piscinas.

Estuvimos en otras, pero la piscina de Miralbueno era la que más le gustaba. Solíamos ir por las tardes. Alguna vez, volvía con él hacia el centro, en un autobús que pasaba por el barrio Oliver y Valdefierro. En esa época, el horizonte de la ciudad estaba lleno de grúas. Más tarde, cuando mis padres se compraron un chalet con piscina, Félix venía a casa algunas tardes de verano. Traía helados Häagen-Dazs. Veíamos programas en el canal de cocina, le enseñó a mi madre a hacer pulpo a la gallega sin usar agua. Vimos partidos de los mundiales, Félix y yo siempre íbamos contra la selección española, y competiciones olímpicas. Alguna noche cenábamos en la terraza del bar España, en Garrapinillos. Una vez que se quedó a dormir se dejó una toalla rosada. Cuando se la quise devolver dijo que se la guardásemos, así la podría usar cuando viniera. Todavía la tenemos. La última piscina en la que estuvimos juntos fue una pequeña balsa en San Mateo de Gállego, en casa de su novia, Lina. Pero eso fue mucho después, en el verano de 2011.

Había vuelto hacía poco y aquel domingo era una de las primeras veces en que coincidía con Félix desde mi regreso. Nos habíamos visto en vacaciones, con Cristina y otros amigos, y nos habíamos escrito. En navidades estuvimos hablando de los periódicos ingleses y de un artículo de David Mamet sobre Qué bello es vivir, en la estación de El Portillo. En esa época Félix todavía vivía en Madrid, aunque ya no trabajaba en el programa cultural La mandrágora, de Televisión Española. Pero pasaba mucho tiempo en Zaragoza. Venía bastantes fines de semana. Acudía a cenas y presentaciones de libros de los amigos, salía por la noche y cogía el primer tren o autobús de vuelta.

Otra noche, en semana santa, nos habíamos quedado hasta tarde, con el motor de la furgoneta encendida, debajo de su casa, con mi hermana. Yo estaba rompiendo con mi novia. En realidad, se me había olvidado que ella quería ir a verme al Reino Unido, y yo me había comprado un billete para volver a casa. Eso había provocado una crisis. “Lo que pasa es que tú has cambiado y ella no”, me dijo Félix. “Tú has cambiado, has publicado un libro, y ella sigue con una actitud adolescente. Echa a los demás la culpa de vuestros problemas.” “Yo he estado fuera, he estado en la cárcel, me he ido a Madrid, y Cristina me ha seguido. Ha estado allí siempre. Eso es lo que hace falta. Querer solo no vale.” Cristina acababa de cumplir cuarenta años. Yo tenía veintiuno. Félix tenía 34, uno menos de los que tengo ahora. Lo conocía desde niño: cuando Félix murió, muchos de los textos de sus amigos recordaban el momento en que lo conocieron, pero yo no sé cuándo ocurrió. Pensé en Félix cuando leí por primera vez las líneas en las que Augie March describe a Einhorn: “William Einhorn fue el primer hombre superior que conocí. Tenía cerebro y muchos empeños, auténtico poder de dirección, capacidad filosófica, y si yo fuera lo bastante metódico como para pensar ante una decisión importante y práctica y también si de verdad fuera su discípulo y no lo que soy, me preguntaría: ‘¿Qué haría César en este caso? ¿Qué recomendaría Maquiavelo y qué haría Ulises? ¿Qué pensaría Einhorn?’”.

Pero en ese momento, a principios del verano de 2002, todavía no había leído ese libro de Saul Bellow.

Cristina me ha dejado, dijo Félix.

Después fuimos a casa de mis padres. Cenamos con ellos y mis hermanos, pero debieron de llegar algo más tarde, porque recuerdo que fumé un porro en el salón y le ofrecí a Félix y lo rechazó.

En esa casa teníamos una biblioteca en la bodega. Félix miraba allí libros, a veces me pasaba alguno y me decía que lo tenía que leer. Le explicó a mi hermano pequeño cómo se hacían los comentarios de texto, discutían de fútbol. Estos días, viendo correos, he visto que le sugirió a mi hermana el tema de una tesis: Sergio Algora. Me ayudó a conseguir varios trabajos, escribí en muchos sitios gracias a su recomendación. Pero creo que me daba menos consejos que a otros. Cristina decía que Félix respetaba sobre todo a la gente que le llevaba la contraria, la gente a la que no podía convencer. Y creo que tenía ciertas prevenciones ante la idea de dar consejos a quienes creía que podían hacerle demasiado caso. “Como Pigmalión no tengo precio –diría más tarde–, uno se suicida y otra me abandona.”

Teníamos en casa el manuscrito del libro de cuentos que Cristina había escrito a cuatro manos con una amiga. El título era La novia parapente. Algunos relatos los había escrito Cristina y otros su amiga. Lo habíamos leído mi padre y yo, además de otros amigos y algún editor. Pero Félix no: Cristina no se lo había pasado, y él tampoco se lo había pedido. Me preguntó si se lo podía traer y lo leyó en el comedor. Los demás seguimos viendo la tele, hablando, mientras él leía en el sofá. Mi madre lo invitó a dormir en casa, pero él me preguntó si lo podía llevar a la estación. Cuando llegamos a El Portillo ya no salía ningún tren hacia Madrid. Fuimos a la estación de autobuses de Ágreda, pero también llegamos tarde. Entonces Félix me dijo:

¿Me llevas a Madrid?

Yo nunca había conducido más de cincuenta kilómetros seguidos. La última vez que había cogido el coche había abollado la furgoneta en un parking debajo de la Plaza del Pilar.

Naturalmente, dije que sí.

Recuerdo algunas cosas del viaje. Hablamos de los cuentos de Cristina, que le encantaban. Era extraño que el editor no hubiera querido sacarlos, pero era otro libro: los cuentos de la amiga de Cristina, claramente peores, lo cambiaban todo. Hablamos de la novela más reciente de Félix, Discothèque, y yo le dije que me gustaría escribir un libro como ese, con muchas voces y estilos. Él dijo que si no me funcionaba la cabeza así, si yo pensaba de manera ordenada, era una suerte. Recordé una cena, en la época en que Félix estaba en la cárcel, condenado por insumisión, e iba a dormir a prisión todas las noches. Saliendo del restaurante, no sé por qué, me había dicho que mi padre tenía la cabeza muy bien amueblada. Yo le había escrito una carta a la cárcel. En su respuesta decía que en esa prisión de Torrero había estado también Jordi Pujol y que le había gustado el cuento que le mandé. Firmaba la carta con un dibujo de “el Gordo Romeo con la bola de preso”. Más tarde, se dibujaba a sí mismo, con Cristina (Cristina se quejaba de que la dibujara desnuda).

Hablamos de David Sedaris, cuyos cuentos me había recomendado, y de Junot Díaz y Sherman Alexie. Hablamos de La mancha humana, de Philip Roth, que yo acababa de leer. Lo mejor, decía Félix, eran las doscientas páginas iniciales y el escritor bailando, con los pañales para la incontinencia. Félix hablaba claro y creía que una sintaxis demasiado complicada era una señal de que tenías algo que ocultar, pero yo no siempre sabía hacia dónde iba. Ahora, de vez en cuando, creo que entiendo el sentido de alguna discusión, o por qué me recomendaba un escritor. Le pregunté qué estaba escribiendo y me habló de su amigo Chusé Izuel, que se había suicidado en 1994. Yo no había llegado a conocer a Chusé, aunque había leído Todo sigue tranquilo, el libro que Félix editó después de su muerte. Me dijo que tenía escritas muchas cosas, aunque tardó en publicar ese libro: hasta el verano de 2007, el verano de la ruptura definitiva con Cristina, no le dio el manuscrito de Amarillo a Jonás Trueba, que lo publicó en la editorial Plot. Para entonces también se había suicidado un amigo mío, Alberto, compañero de Erasmus de ese año. He estado leyendo los correos de Félix. “Ese suicidio te va a perseguir, no te preocupes. Hay momentos, aunque tú no tenías con él la relación que yo tenía con Chusé Izuel, en los que la culpa hace su aparición. Pero lo peor es que todo va tomando sentido, las frases, los comportamientos, las idioteces, en función de su suicidio… En fin, pajas mentales. La frase es como de Jorge Sanz, ¿no?”, decía Félix en un correo que me escribió al enterarse del suicidio de Alberto, en 2005. Muchas veces Félix quedaba con Jorge para ir al cine. Sobre todo veían películas de acción. “Hace mucho que no vemos una de Schwarzie”, decía. Jorge Sanz vino al piso de mi hermana el día en que murió Félix.

Pasaremos mañana a ver a María Buil, me dijo Félix. Te gustará. Es muy estilosa.

En un momento del viaje Félix señaló que era luna llena y que eso era una buena señal: Cristina creía mucho en esas cosas. Un rato después, atropellé a un zorro. Lo vi, pero había oído que dar un volantazo era más peligroso, así que seguí recto. No paramos.

En cuestión de presagios vamos uno a uno, dijo Félix.

Félix me guiaba, lo que tenía su gracia, porque tenía problemas para distinguir la derecha y la izquierda. Al llegar a Madrid buscamos un WorkCenter. No recuerdo bien qué quería comprar. Después fuimos al piso donde vivía, en el Edificio España. Yo no había estado nunca allí, aunque mi padre se había quedado alguna vez. Dormí en la cama de Félix. Había libros debajo, también había muchos tebeos y revistas en el baño. Tenía un ejemplar de El Jueves, una revista que Félix dejó de comprar cuando se negó a publicar las caricaturas de Mahoma. Me dejó un estuche de Cristina para que guardara ahí las lentillas. Cristina siempre llevaba en el bolso un estuche de lentillas, las gafas y el pasaporte porque nunca se sabía lo que podía pasar. Mientras yo dormía, Félix copió los cuentos de Cristina en el ordenador. Escribió al pintor José Luis Cano, le mandó el cuento “La novia parapente” y le pidió que hiciera una portada. Envió el documento con todos los relatos a Antonio Pérez Lasheras. Antonio dirigía Prensas de la Universidad de Zaragoza, que tenía un servicio de impresión bajo demanda. Félix no me contó el plan y yo tampoco se lo pregunté –igual que tampoco le pregunté por la razón de la ruptura: creía, como ahora, que nunca hay una sola–, pero creo que me iba dando cuenta poco a poco. Una de las cosas que habíamos ido a recoger era una Polaroid de Cristina. Sería la foto de solapa de la primera edición de La novia parapente. Por la mañana, antes de volver al coche, que habíamos dejado en un garaje, Félix me dijo:

Mira qué guapa es mi chica.

Me levanté tarde, me duché (“Date un duchazo y nos vamos”, dijo Félix) y fuimos a la Casa de Velázquez. Íbamos a ver a la pintora María Buil, que tenía una beca para estar en esa residencia. Félix había escrito un catálogo para ella y ella le había prometido un cuadro. Félix ya lo había elegido: sabía que le iba a gustar a Cristina. Era una oveja de los Monegros. Cristina y María venían de esa comarca árida. Describiendo los cuentos de Cristina, un amigo me había hablado de “fatalismo monegrino”. En casa de Cristina no veían series de televisión porque, decían, “hay muertes repentinas”. Uno podía morir sin saber el final, habiendo perdido un montón de tiempo.

María Buil nos enseñó su taller y los cuadros en los que estaba trabajando. Al lado había una piscina. Podían utilizarla todos los artistas de la residencia, pero, nos dijo, “los franceses no se bañan nunca”. Félix y yo nos metimos en el agua, en calzoncillos, y María Buil entró en el taller y salió en un bikini y empezó a hacer volteretas y cabriolas. Nos contaba cosas de la residencia y Félix le decía que tenía que leer mis cuentos porque era justo lo que necesitaba su pintura. Le dijo que yo le mandaría mi libro al día siguiente.

Comimos allí, o más bien María y yo comimos. Félix solo tomó ajoblanco. Casi no comió ni durmió en varios días y dejó de beber alcohol. Había decidido que tenía que ser el escritor más delgado de Zaragoza, decía: “Y el más guapo.” Perdió mucho peso en poco tiempo. Aunque volvió a beber alcohol, creo que ese año dejó de tomar destilados. Después de la ruptura definitiva con Cristina, en 2007, casi nunca bebía vino.

Félix estaba todo el tiempo cargando el teléfono. “No puedo estar sin móvil”, decía. En ese momento esa ansiedad era todavía extraña. Ismael decía que esos días Félix era como un personaje de dibujos animados. Solo tenía un objetivo: recuperar a Cristina.

No recuerdo muchas cosas del viaje de regreso. Félix creía que la amiga de Cristina con la que había escrito el libro había contribuido a estropear su relación. Pensaba que ella tenía problemas con su marido y que contaminaba las relaciones de sus amigos. Al cabo de un rato, me dijo que en realidad no estaba lejos de dos cosas en las que él había trabajado ese año: la traducción de Sagitario de Natalia Ginzburg y un prólogo extenso para Las amistades peligrosas.

Escuchamos cintas en el viaje. Un recopilatorio del guitarrista Mike Bloomfield que me había grabado un amigo le aburrió muchísimo. Le gustaba otro de Paolo Conte. Mis padres tenían una cinta de Paco Ibáñez cantando a Brassens. Félix decía que “La mala reputación” era una descripción perfecta, añadía: Paco tiene una voz bonita. Detestaba a Bruce Springsteen: “Qué mal ha envejecido la música de este gachó”, decía (una vez Cristina me escribió que su música le traía buenos recuerdos). Félix había tocado el bajo y había sido road manager del grupo Las Novias. Había entrevistado a muchos cantantes en La Mandrágora. Una nochebuena de mediados de los noventa, mis padres aparcaron la misma Nissan Serena en la que viajábamos delante de la casa de mis abuelos. Cuando fuimos a buscar los regalos para meterlos en casa sin que se dieran cuenta los niños, descubrimos que nos habían abierto el coche y se lo habían llevado todo. Solo se dejaron un libro de Enrique Vila-Matas. Félix compró ejemplares de dos cd que nos habían robado, uno de Andrés Calamaro y otro de Kiko Veneno, y nos los regaló.

Me dio indicaciones para tomar la salida correcta. Aparcamos cerca de la universidad y vimos a Antonio, que ya había puesto en marcha la edición del libro de Cristina en la imprenta de la universidad. “Lo del zorro ha sido lo único un poco de Kerouac”, me dijo Félix.

Al día siguiente, el martes, hablé con Cristina por teléfono, en la habitación de mis hermanos. En ese teléfono habíamos hablado cuando leyó el manuscrito de mi primer libro, La edad del pavo: la suya fue la lectura que más me animó. Poco después, añadí otro relato, “Termitas”, y cuando ella lo leyó me dijo que no era ya un cuento sobre la edad del pavo como los demás. El protagonista, que estaba pensando en dejar a su novia, de repente temía que ella estuviera embarazada. En una charla, Félix me presentó a Raúl Acín, que estudiaba dirección de cine, y a la actriz Itziar Miranda. Le dijo a Raúl que, ya que tenía que hacer un corto en la escuela, podía contar conmigo como guionista; Itziar sería la actriz principal. Al final, el cuento que adaptamos para el corto, rodado ese mismo verano, fue “Termitas”.

Cristina me dijo que habían cenado en un japonés y que Félix había hablado de los cuentos. Le había mandado flores. Cristina decía: “Me va a estallar una vena en la cabeza.” Se echó a llorar. Cristina me había dicho que, como a los hombres nos costaba más llorar, nos impresionaba que las mujeres llorasen, pero que no era para tanto. En uno de sus relatos, el llanto de la protagonista tras la muerte de su padre le terminaba curando una conjuntivitis crónica.

Decía Cristina que Félix le hacía comentarios, alguna observación sobre cosas que no se entendían de los relatos. Sugería cambiar algo o eliminar alguna frase. Mientras Cristina me lo contaba, pensé que esa cena era un intento de reconciliación, pero también una corrección de pruebas. Muchas veces he intentado imaginar cómo fue: si estarían en el tatami o en una mesa normal, cómo iría comentando Félix las dudas, si Félix sacó el manuscrito y empezó a hacer marcas en las páginas, o si le preguntaba a Cristina y luego metió los cambios. Ese jueves salió en el Heraldo el anuncio de la publicación del libro, poco después apareció también en abc. El primer miércoles de julio La novia parapente se presentó en la librería Antígona. Félix había publicado el libro en una semana. Unos meses más tarde, la editorial Xordica sacó una versión ampliada con algunos cuentos nuevos. He visto en mi cuenta de correo que Cristina me los envió en agosto.

Félix vino a vivir a Zaragoza aquel verano y él y Cristina volvieron juntos. Unas semanas más tarde les ayudé a él, a Cristina y al hermano de Cristina a subir algunos libros al piso donde vivirían los dos durante años, en la calle Conde Aranda. Aquella noche cenamos en un restaurante sirio, a Félix le gustaban los restaurantes exóticos.

No recuerdo muchas más cosas de esos meses. Casi todo lo que puedo reconstruir es por mi vieja cuenta de correo. De ese verano solo tengo mensajes de Félix, de Cristina y de Alberto, mi compañero de Erasmus. Escribí un cuento, sobre una piscina, que se llamaba “Lara y la chica canadiense”. No terminé la novela que quería escribir: quedó convertida en un relato de unas sesenta páginas que acabé en diciembre. Algunas tardes iba a correr junto al canal con mis hermanos. Estuve en las fiestas de la vaquilla de Teruel, con mis amigos del instituto y un estadounidense que había sido compañero mío de Erasmus. Ahí me lié con una chica de Calatayud. No me acuerdo de cómo se llamaba, pero me dijo que tenía las manos bonitas: “Se ve que no has trabajado nunca”, añadió. Mis amigos se metieron en una pelea y al día siguiente estuvimos varias horas buscando al americano por todo Teruel. Fui a Madrid un par de veces. El día en que salió el cuento de verano que publiqué en Heraldo, estaba en la estación de Chamartín cuando me llamaron Félix, Cristina, Ismael y Eva. También, no mucho después, mi exnovia Ana vino a verme a casa. Como en los últimos años de nuestra relación siempre estábamos rompiendo y volviendo, se me había olvidado. Lo he visto al leer un correo de Félix del 1 de julio. Está escrito en mayúsculas. En el correo, Félix me da las gracias. Dice que le recuerde a mi hermana que vaya a la presentación del libro de Cristina, el miércoles en la librería Antígona. Me pregunta si Ana sigue en Zaragoza, “quizá nos podamos hacer una piscina o algo”. Manda su despedida clásica: “Todos los besos del mundo.” Entre paréntesis tiene una especie de posdata: “Los derechos de la novela los cobraremos a medias, ¿no?” ~

Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).