Hasta donde los estudios del cosmos nos permiten comprender, la vida es un chiste local. Fuera de este planeta, no existen las pequeñas hormigas que insisten en tratar mi cocina como si fuera Polonia: un día me levanto y descubro una carretera de dos vías de hormigas cuya glorieta es tan sólo una minúscula hojuela de cereal de chocolate. Y dicen que la vida tiene misterios incomprensibles. Para las hormigas no hay secretos: pueden organizar su vida entera a partir de un pan viejo. Ahora poseo un nuevo insecticida cuyo principal efecto sobre ellas es despertarles un “comportamiento errático”: las hormigas rociadas abandonan sus posesiones, se organizan en un culto apocalíptico y cometen suicidios masivos en la regadera.

Las estoy rociando ahora mismo, antes de irme a una cena. Es una de esas reuniones a las que las amigas convertidas en señoras llevan a sus bebés para que nos lloren a los demás durante horas; y siempre llegan las otras amigas, las que no tienen hijos, pero que visten a sus perros como tales y tratan de enseñarles el orden de los cubiertos en una mesa mientras ellos le ladran a algo que está fuera de su vista. Lo único que puedo imaginar como una salvación en esas condiciones es que estamos tan cerca de Marte como lo estuvimos en 1975. Y Bush ha prometido que pronto estaremos ahí mismo.

Allá afuera hace frío, está lleno de vacíos y lo que puede verse desde cualquier punto es el pasado de lo que estás viendo. El presente es sólo nuestro. Pero, más allá de las teorías del tiempo, lo que más me asombra son los astrónomos que han detectado en un rincón del cosmos los ruidos de su inicio. Es como poder oír los gemidos y gruñidos de tus padres concibiéndote. Después de eso, cualquier astrónomo necesita ir a terapia:

—¿Cuál es su primer recuerdo?

—El Big Bang, doctor. Big Banging, créame.

Pero no obstante que pueden oír los inicios del cosmos, todo sigue quedándonos muy lejos. El que las galaxias estén tan ridículamente retiradas entre sí implica que, si X y Z recibieran una invitación a cenar de W y N en el sistema solar f, correrían el riesgo de llegar cuando ya W y N estén muertos y la cena en f, fría. O que, dados X y Z, éstos lleguen entubados a un respirador artificial, y la dirección de la cena ya no sea f, sino cualquier otra letra minúscula:

—¿Disculpe? —le preguntan X y Z a Q, siendo Q una constante, pues es el velador de la estación espacial U— ¿no es esto f?

—No —respondería Q—, f tendió a M, de tal suerte que explotó.

—¿Podemos entrar a su estación espacial U para morirnos?

—Pero rápido, porque también U tiende a M.

Y entonces X y Z tratarían de regresar a casa, pero serían absorbidos por un hoyo negro cuya presión les pondría la cabeza a la altura de los dedos del pie. Mirándose los juanetes, X y Z tratarían de explicar lo que les está sucediendo:

—Z, creo que estamos viajando por el tiempo.

—Ay no, ¿tendremos que pasar de nuevo por la adolescencia?

Y es que así son las cosas para los hombres en el misterioso cosmos. No somos más que los mortales erguidos criados por accidente en el brazo de una galaxia de los suburbios de la parte más despoblada del lugar menos accesible de todos, pero debieran ver qué bien se ponen algunas mujeres en este lado recóndito de la galaxia. Y los extraterrestres no llegan y nosotros nos vamos. No queda claro, entonces, nuestro papel como exploradores intergalácticos, pues cada vez que se habla del tema es la luz la única que viaja. Su velocidad no me es entendible más que por el tiempo entre que le pico al interruptor y el foco se enciende. Y aun a esa velocidad, a la luz le toma un tiempo muy poco confortable de años para llegar de un lugar al que sigue, algo como diez a la diez más lo que tarde en aparecer su equipaje. Si los que viajamos somos nosotros, ¿qué haremos durante el viaje de setenta años luz? Supongo que flotar, caminar por el techo, y terminar con espagueti en el pelo deja muy pronto de ser una actividad recreativa. ¿Luego qué? ¿Te pasan películas? No puedes llevarte un libro de la biblioteca porque no existen préstamos que caduquen a los diez mil años terrestres. Es por eso que, cuando los astronautas se avisan cosas como: “La computadora desarrolló una ambición desmedida de quedarse con todo y planea asesinarnos” o “Entró un pulpo que nos va a inocular a sus viscosos hijos para que nos mastiquen las entrañas”, todos los humanos se movilizan con euforia. Carajo, después de treinta años luz, al fin un poco de acción.

Pero, a dos millones de años luz de la galaxia de Andrómeda, la cena con bebés que gritan hasta asfixiarse y perros con gorritos del Cruz Azul que sacan la lengua y guiñan al vacío, es, de alguna manera, la cúspide del desarrollo del universo. Del Big Bang a “Amanda, enséñale a mi amigo la grosería que aprendiste”. Mientras Amanda se acerca y me toma del bigote con fuerza, los adultos balbucean cosas incomprensibles, los perros se movilizan contra los adornos de cristal. Atenazado, trato de encontrar en el negro vacío del cosmos un signo tranquilizador, algo que me diga que Amanda no es el sentido último de todo lo demás, que existe una ausencia de dirección y que ella es sólo un accidente. Y no sé cuál es Marte.

Todo en lo que puedo pensar es en que el dna nos ha visto la cara, otra vez. ~

Con el apagón qué cosa sucede

Como decía don Fabrizio Corbera, “el Gatopardo”, las cosas han de cambiar para que todo siga igual. Durante veinte años, y en tiempos de Luz y Fuerza del Centro, quienes vivimos en la Colonia…

John Forbes Kerry: los fantasmas de Vietnam

John Forbes Kerry tiene la compleja personalidad de los desarraigados. Hijo de un austero diplomático de origen austriaco y de una aristócrata de abolengo del noreste…

La escritura como intervención

Marisol García Walls (Ciudad de México, 1989) recrea en Comparecencia (in)voluntaria un asalto violento sufrido en 2009 en su casa. Catorce años después rescata “de lo alto del clóset” de su…

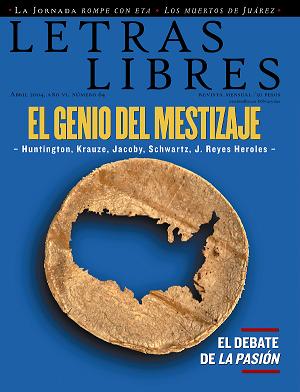

El texto de Krauze y la carta de Motolinía

Querido Enrique:Acabo de recibir el número 1 de Letras Libres. […] Leí tu largo ensayo sobre Chiapas, que me pareció de lo más interesante, particularmente tu…

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES