La aparición del Diccionario crítico de la literatura mexicana (1955-2005), publicado a fines de 2007 por el Fondo de Cultura Económica, ha provocado un caudal de acusaciones y diatribas que me veo obligado a responder. El espectáculo ha sido penoso y la corrida picaresca ha incluido, por ejemplo, a un orate que, antes de pedir a la editorial que retirara mi libro de circulación, lamentó que no se me ingresara en un manicomio o se me expulsase del país. Días después, el mismo personaje confesó que él habría querido que le dedicara catorce páginas en el libro. Un antisemita salió de su letrina y ofreció el óbolo de su condena. He recibido sermones sobre el ninguneo de parte de quienes urgen al lector a que se aleje del libro como de la peste. Redactadas por señoras cursis circulan listas y listas que reivindican un deplorable parnaso de autores y autoras que olvidé, preterí o desterré. Siempre queda la duda de por qué piden la sanción de un crítico al que consideran tan nefasto.

No me han perdonado ni las erratas ni los epígrafes y se han atrevido a escamotearme lo que uno pensaría que es la primera libertad de un escritor, la de titular a su libro como se le dé la gana y ordenar sus textos según su conveniencia, que en mi caso fue alfabética. Primero intentaron hacerme pasar por un defraudador y, cuando confirmaron que tanto en la cuarta de forros como en el prólogo se explicaba claramente qué era el Diccionario y cómo se había elaborado, cambiaron de registro y me acusaron de cínico, convirtiendo el asunto en una suerte de cruzada moralizadora.

Pocas veces en nuestra historia literaria se ha derramado, en un lapso tan breve, una cantidad tan espesa de mala fe, tontería, puerilidad y difamación. Y si algo ha unido a mis detractores, que los hay de diversas cataduras y especies, es su inmenso desprecio por el lector. En la opinión de estos críticos, la persona que va a una librería y compra un libro como el mío es necesariamente un retrasado mental o un pusilánime que puede ser fácilmente engatusado por un pícaro o atrapado en la telaraña de una conspiración. Y dado que quien pudiera interesarse por el Diccionario es el lector habituado a la literatura mexicana, a sus tradiciones y a sus controversias, el retrato hablado que de él han dibujado estos comentaristas es mucho más hiriente y escandaloso que lo que han dicho y seguirán diciendo sobre mí. Tengo lectores desde los veinte años. Algunos me han sido fieles y comprarían un libro mío no a ciegas pero al menos con la confianza resultante de leerme cada semana en distintos periódicos y revistas. Otros muchos lectores no concuerdan con mis ideas literarias o políticas y a ellos menos que a nadie podría yo engañar.

Me han dicho que el título es equívoco. El libro pudo llamarse Diccionario personal o Diccionario crítico-burlesco, como el de Bartolomé José Gallardo, que fue la primera opción que contemplé. Pero me temo que alguna precisión en el título, que acentuara más aún el carácter personalísimo de la obra, no habría cambiado en gran cosa el encono de mis adversarios. Es cuestión de ver las maldiciones que suscitó, hace más de quince años, mi Antología de la narrativa mexicana (1989 y 1991). Entonces se preguntaron quién era yo para arrogarme la tarea de presentar ese panorama, trinaron contra el FCE por encargar y publicar una obra que consideraban firmada por un prestanombres a través del cual el grupo de Octavio Paz imponía un canon. En aquellos años algunos autores que no aparecían en la Antología y algún otro que estaba en ella, pero a disgusto y no se quería salir sino quedarse a su manera, amenazaron con organizar un quimérico sindicato de autores agraviados del que no se volvió a tener noticia. Lo que sí circuló fue un libelo donde se me infamaba.

Años después José Luis Martínez me invitó a hacer con él La literatura mexicana del siglo XX (Conaculta, 1995) y se repitieron los denuestos, las acusaciones y los insultos. Observo, dada la experiencia, que lo que les escandaliza hasta el paroxismo no es que este o aquel libro se llame Diccionario o Antología, sino la figura misma del crítico, cuya tarea, parcial y subjetiva en su origen, no puede ser sino ponderar, ordenar y jerarquizar entre los autores y las obras. No es exagerado decir que quienes han demostrado tanto celo sueñan con vegetar en una literatura sin crítica, un paraíso propiamente mediocrático donde impere la igualación absoluta de los méritos, de tal forma que nadie se sienta excluido.

Cuando empezaron las contorsiones histéricas, lo primero que llamó mi atención fue la ignorancia que mostraban mis detractores al exorcizar mi Diccionario como si fuera un invento diabólico del que la humanidad nunca antes había tenido noticia. No fue muy difícil darse cuenta que estas personas no leen frecuentemente ni habían leído mi libro en particular: lo abrieron, vieron que no estaban y se pusieron a llorar. El orden alfabético es más franco y cruel de lo que me habría imaginado. Su indignación apenas les permitió, tras expurgar el índice, ponerse a contar las líneas que yo dedicaba a cada autor y deducir genialmente, de la cantidad de líneas, la importancia. Finalmente, se dedicaron a comentar mis declaraciones periodísticas: hicieron todo menos entrar en materia. Más allá del título o del índice, poco o nada han dicho de las quinientas sesenta páginas del libro.

La mala fe del brazo de la ignorancia. Pasando por alto la oferta editorial contemporánea que incluye diccionarios personales y de autor de todas las disciplinas, sólo me referiré a los que más se parecen al mío. Como parte de una colección de diccionarios de autor que editó Planeta la década pasada e incluía diccionarios filosóficos, históricos y de mitos, está el Diccionario de literatura / España 1941-1995: de la posguerra a la posmodernidad (Planeta, 1995) de Francisco Umbral. Este diccionario está dedicado plenamente a la literatura contemporánea de la lengua y prescinde, inclusive, de fechas y de títulos, dejando cada entrada a disposición del ánimo libérrimo de Umbral. En el otro extremo se sitúa el Diccionario de autores latinoamericanos (Emecé, 2001), de César Aira, un fichero bio-bibliográfico donde sólo cuando al escritor argentino le interesa verdaderamente el autor referido lo juzga con atingencia y picardía, mientras que la mayoría de las entradas se limita a lo informativo. Un tercer caso sería el Diccionario Pla de literatura (Destino, 2001), editado por Valentí Puig, una antología alfabética de las opiniones de Josep Pla sobre muchísimos escritores. Finalmente está, en francés, el Dictionnaire égoïste de la littérature française (Grasset, 2005), de Charles Dantzig, muy parecido al mío en su disposición tipográfica y basado, sin ningún rubor, en los gustos de un crítico que no ha dudado en omitir a muchas glorias del panteón. Lamento que Dantzig no se haya atrevido a hablar de los autores vivos.

Doy estos ejemplos para refutar la especie escandalosa e ignorantona que presenta a mi Diccionario como cosa nunca vista. Quizá no lograré satisfacer el ideal de diccionario de algunos lectores, pero de ello a presentarme como un innovador peligrosísimo y temerario hay una gran distancia. Y debo subrayar, otra vez, lo que no es ni pretendió ser mi libro. No quiso ser un diccionario académico como los que publican las universidades anglosajonas y que llevan su nombre como marca y distintivo (The Cambridge Dictionary, The Oxford Companion, etc.) ni pretendió imitar las obras de consulta, frecuentemente colectivas, escritas por profesores y amparadas por algunas casas editoriales (The Penguin Dictionary, Le Nouveau Dictionnaire Laffont, etc.). Tampoco aspiré a competir con el utilísimo Diccionario de escritores mexicanos de la UNAM, que mis comentaristas deben tener por libro de cabecera pues tiene por norma no omitir a nadie. Lo vuelvo a repetir: quiso ser una obra de autor, amparada únicamente por mi nombre y apellidos, libro dispuesto alfabéticamente en que se expresan las opiniones de un crítico literario. ¿Lo vuelvo a repetir?

Nunca entendí por qué un diccionario personal y de autor no puede ser al mismo tiempo un diccionario crítico, ni he encontrado ninguna cláusula etimológica que me obligue a la exhaustividad, ni tampoco veo razón alguna para renunciar al uso de la palabra crítico como adjetivo pues eso y no otra cosa he sido durante veinticinco años. No sabía yo que la palabra diccionario fuera un término legal o estuviese patentada por tal o cual cenáculo o academia. Tampoco he logrado adivinar cuál es ese modélico “diccionario crítico” de literatura del cual el mío sería negación o némesis. No han dado mis detractores un solo ejemplo de ese libro. En cambio, el lector puede consultar los prólogos de Umbral y de Aira a sus diccionarios, donde insisten en el carácter “arbitrario” o “doméstico” de cada uno de ellos.

No escapa a la atención de muchos lectores, asombrados por la virulencia de un linchamiento que ha sido presuntuosamente llamado “polémica” en algunos periódicos, que todos mis detractores son escritores que no consideré pertinente mencionar en el libro por la sencilla razón de que, habiéndolos leídos a casi todos, me han parecido de muy escasa relevancia. La mayoría de ellos son autores que se acercan a los sesenta años horrorizados al ver esfumarse, sin gozar cabalmente de la estimación de sus lectores, sus expectativas de juventud. Me han dado como crítico un poder de árbitro supremo y de supremo corruptor que colma cualquier fantasía megalomaníaca.

El verdadero problema no está, empero, en el título del libro sino en que haya sido el FCE el editor. En el ánimo de algunos escritores mexicanos, y sobre todo en aquellos que sufren de una inseguridad fatal en cuanto a sus propios méritos, el FCE tendría que equivaler al Instituto Federal Electoral, a una institución dedicada a garantizar la igualdad de las oportunidades y la equidad en el reparto público y multitudinario del reconocimiento. Realizar semejante ilusión, del orden utópico, supondría inutilizar cualquier forma de valoración artística y tornaría imposible, además, toda política editorial. Varios de mis críticos se enorgullecen de ser también autores del FCE, lo cual, se deduce de su inquina y de su presunción, debería reservarles un trato preferencial, uno supone que la garantía de no ser excluidos de ninguna antología o historia literaria o diccionario firmado, en esa casa, por algún otro colega. No contentos con la probada pluralidad del catálogo del FCE, de la cual ellos mismos son muestra, los ofendidos quisieran que el Estado, a través de su editorial, les vendiera algún tipo de seguridad y los protegiera de la crítica (o de la omisión crítica). Viven en el aldeanismo y creen que sólo lo oficial es lo real. Temen (y han sido cándidos al externar sus terrores y fantasías) que un diccionario personal firmado por Domínguez Michael y publicado por el FCE los prive de la soñada posteridad. Si la ofensa es tan grande, deberían curarse en salud y pedir al FCE, o a cualquier otra editorial que dependa del erario, que se abstenga de imprimir toda clase de historias literarias y antologías críticas que por definición lógica son excluyentes.

El tufo a rebelión antisistémica que tienen algunos de los artículos iracundos es otro asunto chocante, y acaso podría confundir a personas poco familiarizadas con el medio literario mexicano. No estamos ante un grupo de marginales o de menesterosos que pide clemencia a las puertas de la editorial del Estado donde oficia el autoritario crítico oficial. Nada de eso. Quienes se han sentido agraviados por el Diccionario y han puesto en duda mi probidad son parte de un sistema que sólo denuncian a la carta, cuando no reciben el apoyo en el momento preciso en que lo pidieron o se les niega la publicación de un manuscrito o se les frustra un premio apetecido. Mis críticos no sólo son autores del FCE sino que lo han sido de la otra gran editorial del Estado, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, responsable, también, de un importante programa editorial. Muchos de ellos son o fueron creadores artísticos del Sistema Nacional de Creadores o beneficiarios de proyectos de coinversiones, jurados frecuentes de premios nacionales o regionales, ganadores del Premio Xavier Villaurrutia y ellos mismos autores de polémicas antologías o directores de oficinas culturales y de colecciones literarias en la UNAM y otras universidades públicas.

Se ha dicho que no represento a la literatura mexicana sino a los intereses de un grupo literario. Debo decir, para empezar, que nunca he aspirado a semejante representación. Si mi trabajo ha sido tan visible a lo largo de los años se ha debido, en buena medida, al desinterés (o la desidia) de otros escritores y profesores, que se la piensan dos veces antes de emprender la riesgosa y amarga aventura de atravesar la selva de las vanidades y ejercer realmente la crítica literaria, lo cual significa ejercer el criterio, distinguir, admirar, excluir y borrar. Sí, dije borrar: el lápiz del crítico también tiene goma. Pero siempre he lamentado que seamos poquísimos quienes elaboramos historias literarias, antologías o diccionarios, precisamente porque concentramos una responsabilidad cuyo reparto entre críticos de diversos talantes académicos, escuelas estéticas, modos artísticos o tendencias políticas sería lo ideal para nuestra literatura. Me encantaría que el lector pudiese entrar a una librería y tener otros seis o siete libros con ese propósito panorámico junto a mis antologías y mis diccionarios. Lo siento: no soy responsable de la pereza y el conformismo ni de la simulación de un país cultural donde los escritores no leen y los críticos no critican.

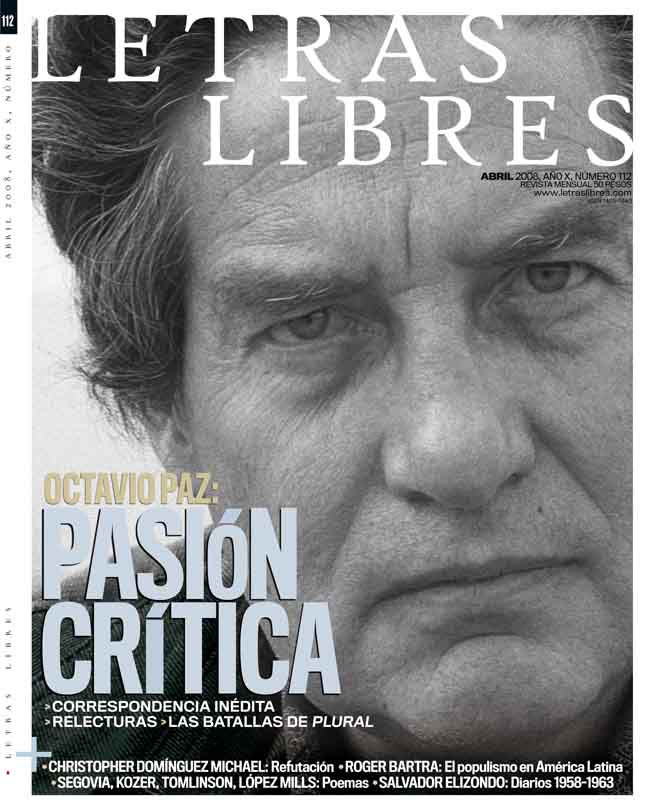

Nunca, por otro lado, he negado mi pertenencia al grupo reunido en torno de las revistas Vuelta y Letras Libres. He reconocido de manera pública y reiterada esa filiación literaria, política y moral. La he ejercido sin engañar a nadie. Pero de ello a decir que como crítico sólo he servido a mis maestros y amigos hay una enorme distancia. En 1991, cuando salió la Antología de la narrativa mexicana, ya llevaba yo cuatro años de colaborar regularmente en Vuelta y dos de formar parte de su consejo de redacción. Ello no impidió que la Antología fuese muy representativa y siga siendo la más amplia de todas las que se han publicado y basta que mis detractores se dediquen un rato más a su actividad favorita, la lectura de índices, para que comprueben la diversidad presente en aquellos 162 autores.

En el caso del Diccionario han pretendido engañar al público denunciando el volumen como el testimonio de una fiesta privada. 143 amigos son muchos amigos y, dado que la tercera parte de los escritores reseñados en el Diccionario están muertos, tal pareciera que, a los ojos de los expurgadores de índices, me paseo por la necrópolis de nuestra literatura como Pedro Páramo por Comala. Más allá de los fallecidos, de José Vasconcelos a Luis Ignacio Helguera, es difícil que escritores contemporáneos como Jorge Aguilar Mora, José Joaquín Blanco, Emmanuel Carballo, Alí Chumacero, Amparo Dávila, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Margo Glantz, Sergio González Rodríguez, Mario González Suárez, Vicente Herrasti, Leonardo da Jandra, Fernando del Paso, Jorge López Páez, Élmer Mendoza, Carlos Montemayor, Verónica Murguía, Angelina Muñiz-Huberman, Sergio Pitol, Enrique Serna, David Toscana, Fernando Vallejo, Álvaro Uribe, Paloma Villegas o Jorge Volpi puedan asociarse seriamente con Vuelta o Letras Libres. Que en el Diccionario están, junto a ellos, los escritores que formaron parte de Vuelta y que son parte de Letras libres, por supuesto. Faltaba menos: utilizando cualquier baremo se cuentan entre los mejores escritores mexicanos, desde hace muchos años.

Han puesto como prueba máxima de mi extravío la inclusión del historiador Enrique Krauze en el Diccionario. Una vez más resulta lamentable la ignorancia de quienes creen que la literatura sólo consiste en el cuento, la novela y la poesía. Soy autor de una biografía histórica y considero que la historiografía es un género literario, como es verdad admitida desde el año de la castaña. Los mismos que pusieron el grito en el cielo por la inclusión de Krauze ocultan en sus diatribas que en el Diccionario también aparecen el antropólogo Roger Bartra, el nahuatlato Ángel María Garibay K. y José Luis Martínez, no sólo historiador literario sino biógrafo de Hernán Cortés. En efecto, inclusiones como las de Krauze, Bartra o Garibay K. anuncian, para las próximas ediciones del Diccionario, ensayos sobre Daniel Cosío Villegas, Luis González y González o Miguel León-Portilla, entre otros historiadores del México antiguo y moderno.

A su vez, han presentado el Diccionario como un florilegio de alabanzas, acusación que delata, una vez más, que no han leído el libro. Los ensayos dedicados, por ejemplo, a Ermilo Abreu Gómez, Homero Aridjis, Alberto Blanco, Antonio Castro Leal, Carballo, Fuentes, Elena Garro, José Agustín, Da Jandra, Eduardo Milán, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Jaime Sabines (en este caso, vistas las reacciones, parece que no fui tan elogioso como quisieran los gemebundos), Volpi y Agustín Yáñez son tan críticos como debe ser, valga la redundancia, la crítica literaria. En cuanto a las exclusiones, que son el plato de resistencia de estas querellas, reconozco que hay unos pocos escritores y escritoras mexicanas de importancia que no incluí. Son omisiones que serán reparadas pues el Diccionario se irá enriqueciendo, como ya lo he dicho, con los años. No temo a la autocrítica y no la considero una claudicación.

He tratado de ser fiel a la doble naturaleza de la crítica literaria, sustentada en la libertad del crítico como artista y en su responsabilidad como garante del gusto. Esa voluntad me ha permitido tomar nota de que aun en los comentarios más severos hay observaciones certeras y puntos de interés: cruzó la habitación el demonio de la teoría y apareció la intocable musa de la poesía pura. Hubo, también, críticas inteligentes, generosas y exigentes que no es el momento de comentar. Hay quien ha dicho, inocente u optimista, que la aparición del Diccionario crítico de la literatura mexicana (1955-2005) ha sido una oportunidad de discutir el estado de la crítica literaria entre nosotros. Que así sea. ~

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2008

________________________________________

Referencias principales:

Juan Domingo Argüelles, “Reticencia, secreto, crimen, remordimiento”, El Financiero, 19 de febrero de 2008; Nicolás Cabral, “A propósito de un diccionario”, Confabulario, El Universal, 16 de febrero de 2008; Marco Antonio Campos, “Consuelo Sáizar o el cumplimiento de un ciclo”, Confabulario, El Universal, 23 de febrero de 2008; José Luis Ontiveros, “Un abecedario del ghetto”, El Financiero, 19 de febrero de 2008; Víctor Manuel Mendiola, “Ni diccionario ni crítico el recuento de la literatura mexicana del FCE”, Confabulario, El Universal, 12 de enero de 2008, y “¿La sep va a promover un diccionario de simulaciones?”, Confabulario, El Universal, 9 de febrero de 2008; Guillermo Samperio, “Carta a Consuelo Sáizar” en El Financiero, 17 de enero de 2008, y “Carta fragmentada a Consuelo Sáizar”, El Financiero, 19 de febrero de 2008; Silvia Tomasa Rivera, “Tocando fondo”, La Jornada Semanal, 24 de febrero de 2008; Heriberto Yépez, “La crítica en la era de Letras Libres”, Laberinto, Milenio, 2 de febrero de 2008.

es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.