El Museo Tamayo celebra su XXV aniversario con una suerte de vuelta a los orígenes. Esto es, con una revisión de su acervo. El Tamayo es ahora otro tipo de museo, uno que ha repensado su carácter y su función en el panorama general de los distintos espacios estatales dedicados a la exhibición de arte, y ha llegado a convertirse en un enclave fundamental de las nuevas prácticas artísticas. Sin embargo, no está de más recordar que este recinto (ideado por los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky) nació para albergar la colección de arte moderno internacional de Rufino y Olga Tamayo, que decidieron donar “al pueblo de México” al finalizar la década de los setenta.

Más allá de que algunas piezas de la colección salgan de vez en cuando de la bodega para integrarse a alguna muestra específica, el acervo rarísima vez se muestra completo. Las razones para que no sea así son muchas, y quizá la principal tenga que ver con la naturaleza misma del conjunto. Como diagnosticó en su breve paso por la dirección del museo el crítico y curador Osvaldo Sánchez, la colección es desde luego relevante, en tanto descubre las inquietudes estéticas de Tamayo, los diálogos que sostenía con la plástica internacional, sus afinidades electivas, digamos; pero al final es una colección pequeña (para ser la base de un museo) y desigual: llena de grandes nombres, aunque no necesariamente de grandes obras. No es, en otras palabras, una colección que resista una exhibición permanente ni demasiadas lecturas. Lo cual en absoluto es una crítica a la mirada de Tamayo (si se la ve como una colección personal, es deslumbrante en sus casi trescientas obras); aunque sí produce extrañeza la curiosa decisión de las autoridades de no ampliarla con la adquisición de piezas nuevas.

Tamayo quiso que éste fuera un museo de arte contemporáneo internacional. Él legó una muestra representativa del arte que, desde cualquier latitud, le era contemporáneo. La pregunta que se hizo Sánchez al llegar era, a mi juicio, la correcta, en tanto que retomaba la inquietud esencial de Tamayo: ¿a quién debe ser contemporáneo este museo?, ¿al pintor o a nosotros? Y decir a nosotros (y después a los que vengan) no implica desalojar del museo las preocupaciones del pintor (como algunos temieron hace tiempo que ocurriría). En todo caso, se trata de pensar en las posibilidades de este acotado (pero revelador) acervo.

En esta nueva revisión (a cargo de los curadores Juan Carlos Pereda, Tatiana Cuevas, Tobias Ostrander y Paola Santoscoy), la colección se lee desde tres frentes: Arte y cuerpo, Geometrías inestables y Los confines de la pintura. También podrían haberse llamado: Nuevas imágenes del hombre (como la exposición del MoMA de 1959 en la que se reunían, como aquí, obras de Francis Bacon, Willem de Kooning y Jean Dubuffet, entre otros), El movimiento (como la mítica exhibición de 1955 en la galería de Denise René en la que Victor Vasarély publicó su “Manifiesto Amarillo”) y Pintura modernista (parafraseando el célebre ensayo de 1960 de Clement Greenberg). O simplemente: Figura humana, Arte cinético y Todo lo que no es figurativo ni cinético, ya que, sin dar tantas vueltas conceptuales, eso es finalmente lo que puede verse. Llama la atención, sin embargo, que los curadores pretendan hacer pasar por un hallazgo originalísimo lo que no es más que una simple taxonomía desplegada del modo más convencional sobre las paredes del cubo blanco.

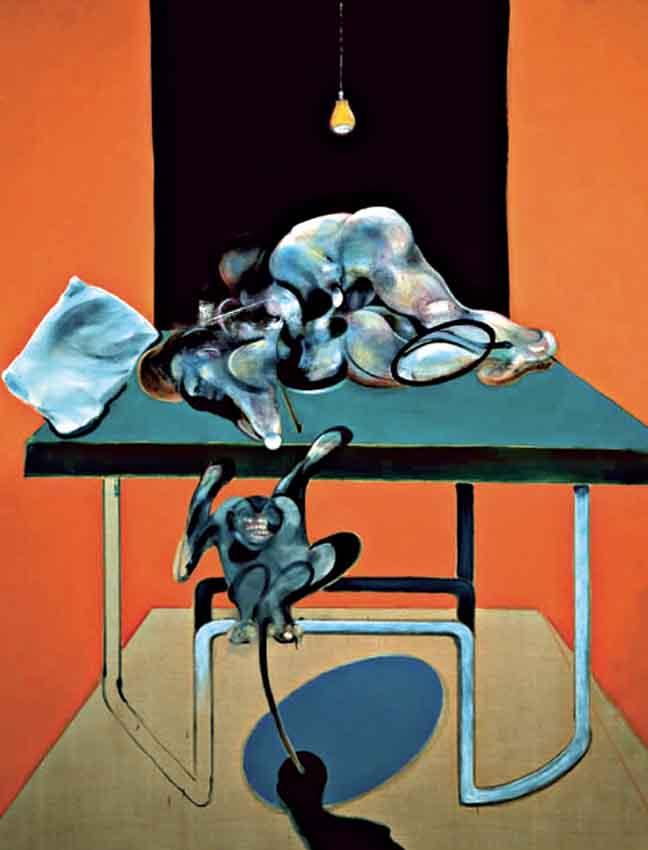

Afortunadamente, los afanes curatoriales se quedan en los oscuros textos de sala; y las obras, muchas de ellas prodigiosas (sobre todo una: Dos figuras y un mono, de Francis Bacon), se encargan de contarnos su propia historia, que no es otra que la de la pintura en la segunda mitad del siglo xx (en la que Tamayo tuvo un lugar privilegiado; como también lo tiene en la muestra Arte y cuerpo). Y quizá sólo porque es muy raro presenciar un itinerario estético similar en la ciudad de México, vale absolutamente la pena darse una vuelta estos días por el Museo Tamayo. ~

(ciudad de México, 1973) es crítica de arte.