El concepto de Pueblo, considerado como una esencia supraindividual, una entidad ontológica, dotada de unidad y conciencia, es el punto central de las confusiones del populismo y de sus nefastas consecuencias políticas. El prerromántico alemán Herder ha sido el precursor de estas teorías con sus disquisiciones sobre los vocablos Volk —voz alemana que designa al pueblo, pero que también se refiere a la nación— y Volkgeist —el “espíritu del pueblo”. Sobre este último fundamentó sus ideas del pueblo como entidad metafísica con capacidad para originar el lenguaje, la religión, el arte, las costumbres, y exageró las cuestiones sobre la peculiaridad de cada pueblo, considerándola incomunicable, inexpresable, inmutable y sólo comprensible a través de la intuición. Estos conceptos circularon a lo largo de los siglos XIX y XX, donde reaparecieron bajo otras formas: el inconsciente colectivo de Jung, la comunidad de Ferdinand Tonies y hasta en el mismo Heidegger, quien reflexionó sobre el sustantivo Volk y sus resonancias colectivas en el parágrafo 74 de Ser y Tiempo.

Acerca de la conciencia colectiva

Una grave falacia de esta teoría es, sin duda, la idea de una conciencia colectiva, hipostasiada en una totalidad que no es la suma de las partes, sino más que éstas y algo distinto a ellas. Los holistas populistas asumen este error hasta sus últimas consecuencias, y miran al individuo como parte, y al pueblo como el todo, como una unidad homogénea sin discontinuidades ni divisiones. Los individuos son así concebidos como pasivos instrumentos de ese superindividuo que es “el Pueblo”, y sus acciones como determinadas por las necesidades de ese ente superior. Así, absolutizan los elementos armónicos de la sociedad y reniegan de las contradicciones, de las disidencias, o las conciben como un peligro porque propenden a la disolución. En busca del equilibrio interno, de la subordinación de las partes al todo, recalan en un franco conservadurismo, optan por el orden contra la disidencia, por la estabilidad contra el cambio. Además, al tratar de buscar una unidad monolítica entre los miembros de una comunidad, caen en la abstracción y en generalizaciones abusivas. Desconocen que la comunidad se disgrega en distintos componentes con características propias: clases altas, bajas y medias; varones y mujeres; jóvenes y adultos; habitantes de una gran ciudad, de una aldea o del campo; adherentes a posiciones políticas opuestas y aun apolíticos; trabajadores intelectuales y manuales… Olvidan que cada individuo, con su temperamento, sus hábitos, sus gustos, vive la comunidad de una manera sutil, secreta e imperceptiblemente propia. Aunque existan las creencias compartidas, y el contagio, la influencia recíproca de quienes participan de una misma sociedad, sin embargo no todo incide sobre todos: la cadena de influencias se rompe en algún eslabón porque cada uno pertenece a un grupo determinado, transita ámbitos precisos o carece de tanto contacto con los otros. Niegan, además, que cada individuo sostiene variadas relaciones, que puede cambiarlas y que su lealtad hacia algunos le acarreará conflictos con los otros.

La conciencia colectiva no existe ni ontológica ni orgánicamente, y es una arbitrariedad encarnarla en el pueblo. La conciencia individual no se reduce a sí misma, dado que sus contenidos son representaciones, tendencias, afectos, evocaciones, pensamientos que surgen de la relación con otros individuos, de la vida en sociedad; la conciencia social, a su vez, sólo se manifiesta a través de la individual. En el afán de encontrar una entidad concreta, una existencia empírica del “Pueblo”, los populistas lo confunden con las masas congregadas en una manifestación política, en un tumulto callejero, en un acto de protesta o en un estallido social. Pero ninguna multitud abarca a todo el pueblo, sino sólo a una parte; igualmente numerosas pueden ser las demostraciones en una plaza pública para apoyar causas opuestas. Las muchedumbres, por otra parte, no tienen voluntad propia: siempre son individuos dentro o fuera de ellas quienes toman las decisiones. Son efímeras, se organizan tan pronto como se deshacen; las pasiones de los grandes estallidos sociales se enfrían y, no bien los integrantes se dispersan, vuelven a encerrarse sobre sí y retornan a la vida privada.

Difícil es negar el hecho de que, cuando el individuo forma parte de la muchedumbre, modifica su comportamiento como consecuencia del contagio, de la imitación, del contacto con quienes lo rodean, de la influencia mutua, de las acciones recíprocas, del clima de excitación que está viviendo. También existen grupos humanos estables y duraderos —los partidos, los clubes, las iglesias, los lugares de trabajo— cuyos miembros tienden a adoptar rasgos similares. Siempre que el individuo forma parte de un grupo tiene conductas que pueden llamarse colectivas, pero que no son sino la combinación de las de quienes interactúan: el grupo carece de una conciencia colectiva per se.

Existen entidades abstractas —como el lenguaje, el derecho, las normas éticas, las creencias, los estilos artísticos— que trascienden al individuo, sin que ello obligue a recurrir a una entidad supraindividual como la “conciencia colectiva” o “el alma del pueblo”. La realidad humana no se explica, en última instancia, por entidades supraindividuales como el pueblo, Dios, la Providencia, el destino, la naturaleza, la historia, la sociedad, las elites, el Estado-nación, ni tampoco por los grandes hombres ni por el individuo aislado, anónimo, robinsoniano. Entre los extremos del nominalismo y del holismo hay otra opción. No hay sociedades sin individuos, ni individuos que no estén en contacto con otros, que no vivan sino en sociedad. No existe entre la una y los otros una relación de causa-efecto, sino la interacción de una multiplicidad de individuos que se influyen recíprocamente. De esa complicada red de relaciones y acciones emerge un resultado general que se cosifica, se sustancializa y aparenta ser una entidad supraindividual independiente. Sin embargo, esas unidades no tienen entidad en sí mismas, sino que muestran el entrelazamiento de acciones específicas de personas individuales.

Populismo y totalitarismo

No han faltado quienes, ante la imposibilidad de concretizar “lo colectivo” que no podían hallar en ninguna parte, lo representaron en una individualidad concreta: el líder del partido. Ideario típico del tercermundismo que entronizó, además del culto al “Pueblo”, la consiguiente rehabilitación de lo irracional, de los instintos inconscientes, de lo telúrico, de la tradición, de los prejuicios ancestrales que, por el mero hecho de estar arraigados en una sociedad, son supuestamente inmunes a la crítica de la razón. Aferrados a su propia fe, los populistas suelen presentar como modelo a los pueblos primitivos, cerrados sobre sí mismos, y donde la conciencia colectiva parece más real porque el individuo no ha podido desprenderse de la familia, de la tribu, del clan. En todo caso, bueno es observar cómo, aun en estas comunidades, la mayor influencia la ejerce el jefe de la tribu o el brujo, un individuo al fin, quien piensa por todos. Es decir que el concepto de pueblo tiene siempre como contrapartida al individuo que ejerce la autoridad.

En las sociedades modernas, el pueblo desaparece en una diversificación de estratos sociales intermedios con límites imprecisos, entre los cuales se establecen alianzas inestables, mediaciones cambiantes y conflictos variados. Para que haya movimiento, desarrollo histórico, son necesarios: la atracción y la repulsión, la armonía y el conflicto, la asociación y la competencia, la coincidencia y el disenso, la amistad y la rivalidad, el amor y el odio. Un grupo absolutamente compacto, homogéneo, integrado y centrípeto devendría estático e inmóvil. Sólo los sistemas totalitarios tienden a recrear artificialmente al “Pueblo” para borrar la variedad y la pluralidad que implica el reconocimiento de la sociedad civil. En este sentido, los populistas han sido los mentores ideológicos del totalitarismo contemporáneo, cuya diferencia con el tradicional reside en que no buscan la obediencia sino el consenso de las masas. El líder totalitario no sólo debe ser temido sino además amado.

El “Pueblo”, en estos regímenes, es un pretexto para la dominación de la elite en el poder, el grupo gobernante o el líder, los cuales están supuestamente capacitados para interpretar “la sabiduría de las masas”. Puesto que el “alma del Pueblo” no existe como unidad orgánica, los sistemas totalitarios necesitan inventarla: para eso crean el aparato del terror y la propaganda. En consecuencia, los totalitarismos se consideran la expresión misma del pueblo, la explicitación de su ser ontológico; oponerse a ellos o criticarlos implica, para ellos, una perversión. El disidente —con preferencia un extranjero o un miembro de una minoría étnica— es un enemigo y un traidor al pueblo; este último, al que se considera “la mayoría”, tiene entonces el derecho a destruir a esas minorías que son el antipueblo, la escoria de la Tierra. Esta manera de ver las cosas genera una curiosa dialéctica: por un lado se proclama la unidad indisoluble, compacta, homogénea, pétrea, pero para concretarla se necesita un pueblo dividido. La identidad absoluta precisa la oposición al otro, necesita al enemigo; urge, en consecuencia, una fracción de la sociedad que permanezca afuera de la supuesta unidad y cuyo destino es la marginalidad o la ilegitimidad. Paradójicamente, el totalitarismo populista acusa al enemigo de divisionismo y al mismo tiempo practica una división social llevada hasta elparoxismo; aun el individuo es un elemento de disolución, un germen de anarquía que corroe la unidad, la uniformidad, la unanimidad, y debe abolirse y disolverse en el alma colectiva.

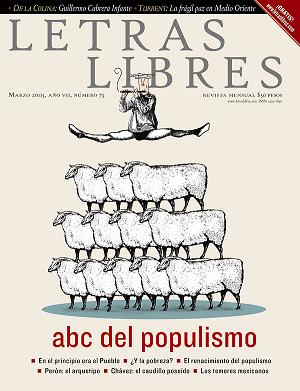

El culto totalitario del pueblo lleva sistemáticamente a la supresión de la diversidad, la multiplicidad, la heterogeneidad, la división, la variedad. De ahí que el populismo no sólo persiga al pluralismo político, sino también la libertad de pensamiento, de prensa, de reunión, de asociación, de tránsito, así como los aspectos más íntimos de la vida cotidiana: los gustos, las costumbres, las modas, las diversiones, los espectáculos, la circulación por la calle. En consecuencia su mejor recurso es el partido único, mejor aún: el movimientismo; el partido significa parte y, por lo tanto, voluntades parciales; sólo “el movimiento único” expresa la unanimidad. Pero, como el movimiento no está exento de que surjan divisiones, fracciones, sectores, tendencias, es preciso subordinarlo al liderazgo carismático, la dictadura unipersonal. La otra cara del culto al “Pueblo” es la del culto al “Gran Hombre”.

Masas e intelectuales populistas

No han faltado los intelectuales populistas, una curiosa especie que se niega a sí misma para identificarse con un pueblo “ignorante pero sano”, que han desautorizado cualquier crítica a actitudes o manifestaciones populares atribuyéndolas a “falta de sensibilidad popular”. Ellos también hablan de valores inefables, esencias ocultas que no pueden captarse por el entendimiento sino por un misterioso instinto, una cualidad del alma que le es otorgada a unos y negada a otros por una suerte de predestinación orgánica innata y que es, por lo tanto, imposible de adquirir: una forma larvada de superioridad racial. Han recaído en confundir “el Pueblo” con “las masas”, y le han dado a este término un sentido elogioso —en particular la izquierda populista: “La historia no la hacen los hombres sino las masas.” Estos ideólogos, merced a sus falaces argumentos, parecen ser partidarios de sociedades igualitarias donde el gobierno corresponde a “las masas”. Lejos de ello, en los populismos totalitarios contemporáneos son las elites no tradicionales, las antielites, las que se han servido del apoyo y la movilización de las masas para acceder al poder y suceder a la elite establecida. Por supuesto, olvidan pronto el igualitarismo verbal para transformarse en una verdadera oligarquía autoelegida, a la que no es posible sustituir ni controlar y que goza de privilegios, mientras mantiene a las masas sumisas y espiritualmente vacías. Detrás de la adoración al pueblo, aparece nítido el afán de una elite para gobernar la sociedad amparándose en el nombre de aquél y fomentando en él sus peores defectos disfrazados de virtudes.

Es verdad que los totalitarismos populistas tendrían dificultades en mantener el poder si no fuera por ciertas características de las masas. Éstas suelen sentirse efectivamente ligadas a sus opresores, defienden calurosamente esa situación y ni siquiera pueden reconocer ese vínculo opresivo. Porque están desintegradas resulta fácil incorporarlas a un movimiento totalitario. La falta de adhesión a objetos cercanos, su carencia de relaciones próximas, las llevan a buscar satisfacción en símbolos lejanos o en la lealtad al líder. El entusiasmarse por algo —el uso de insignias, los gritos a coro, el poseer una característica supuestamente propia— es una compensación para aquellos a quienes nada les pertenece efectivamente. Las masas detestan que les adviertan su sometimiento y el engaño en que están, porque la mentira es un consuelo, y prefieren la veneración de los populistas a la crítica de quienes intentan que tomen conciencia de sus propios intereses. Pero la experiencia de los totalitarismos populistas contemporáneos ha mostrado que no todos están dispuestos a renunciar a sí mismos. La división se mantiene siempre latente bajo la unidad aparente; la individualidad nunca desaparece, prueba ineludible de que el ideal totalitario es una utopía, porque la realidad humana es esencialmente escindida, conflictiva, contradictoria: se encarna en una multiplicidad de individuos y de grupos, en una variedad con características que es imposible integrar unívocamente. De este modo, el sólido bloque monolítico de la unidad de las masas se disgrega, a la larga, en una multiplicidad polifacética.

Sólo una visión democrática del pueblo, que no postule la unidad sino que acepte la división, las contradicciones, la pluralidad, permitirá la existencia de un espacio para el libre juego de las instituciones republicanas, la discusión, la tolerancia y la aceptación del disenso, imprescindibles para que el futuro esté de veras en manos de los hombres. –

Juan José Sebreli es ensayista. Su libro más reciente es 'Dios en el laberinto. Crítica de las religiones' (Debate, 2016).