CAPITULO 35

Se llevó El sueño bajo el brazo aquel transportador hacia un derrotero medio previsible. Promesa de que el libro sería leído en una semana. Doscientas setenta páginas de apretada prosa. Nervios, acá, de quien se quedó todavía haciéndose pato con un café bebido a la mitad a puros sorbitos… El quedado pagaría. Pequeña inversión por el favor. Sin embargo, todo apuntaba hacia un viso negativo.

La mejor noticia sería que El sueño fuese objeto de una ardua corrección, sólo que ¿quién la haría? Cierto que hubo muchos escarceos. Justino leyó al azar dos o tres fragmentos mientras cafeteaba y no aventuró ningún comentario comprometedor, salvo cuando dijo: Parece que el libro es rico en ideas. Lo que no era un halago, tampoco una deficiencia. Sí una impresión vaga que en una semana haría tierra. Ideas —aunque— ¿conexas? Roberto cafeteó mucho más: de ahí hasta la medianoche; podía haberse seguido hasta el amanecer, pero poco antes de las doce un mesero le dijo que ya estaban por cerrar. Dibujos a la barata en un mantel desechable (mientras tanto): dislocados garigoles sin objeto, o por saturación tantas rayas encontradas traducían… ¿algún ritmo?, ¿bajo aquellos focos… otra percepción? Cuando Roberto abandonó La Revancha estaba chispeando en la calle. Llegó, eso sí, sabrosamente mojado a su coche. Agua providente o agua macabra —¿sería?— apelmazando, útil para percibir un augurio tácito: No le gustará, no le gustará, lo creo difícil, pero qué tal si le resulta maravilloso. Goteaban ya afuera (por decir) dudas y certezas, en concreto resbalaban sobre el parabrisas unas y otras como para intensificar más y más ambigüedades. Roberto conducía despacio, guiado por una sospecha que conforme el avance se ensanchaba, luego se apretaba. Lo que sí que no pudo dormir aquella vez… Tanto café ¿verdad? Obnubilado, al amanecer, no esperó la llegada de Patricia, sino que salió de nuevo rumbo a La Revancha, como si allí quisiera completar un periplo de ideas descocadas… más cafés de todo tipo, hasta una vainilla francesa ingirió, y bocados: sólo galletitas curras, de esas polvorientitas, las más con pupa de mermelada: cosa halagüeña, risueña, a bien de aminorar las atrocidades de su alma. Afuera seguía lloviznando, así pasó durante toda esa noche, y seguía tal terquedad: clima mañanero algo novedoso, invitador al recogimiento ¿casi? En tal estado de mediana duermevela Roberto no sabía si lo que hacía le estaba favoreciendo… más o menos, pero… Lo presentido… La pila de manuscritos sobre su escritorio; el abordaje ¿hoy?, ¿mañana?, ¿la próxima semana? Dilatación. Abulia. Téngase que la gente del café, sobre todo el cajero, lo miraba con (digamos) espina y escama, máxime que seguía dibujando garigoles en —¡claro!— otro nuevo mantel desechable. A diferencia de ayer ahora dibujaba mapas apócrifos: islas y continentes, algún país y algún punto (tierra adentro) como capital. Eso lo vio el mesero, el mismo de anoche: ¡trabajador de dos turnos!, por ende. Raro personaje inofensivo el cliente enchamarrado, que acaso de ahí en adelante vendría a diario… Bueno, como a eso de las once, enchamarrado (¿y qué?) llegó a su oficina. La crasa informalidad no decidora siquiera de un “buenos días” (o como dicen correctamente los burócratas, o gente parecida, “buen día”) se topó con la pila de manuscritos anunciada, ¿imaginada?, sobredicha por intuición… Todo eso arribó ayer por la tarde, según decir de la secretaria cachetona, cuyo nombre no importa; y más de lo mismo seguiría llegando, era lo más probable. Tal presentimiento fue de aquélla. Y en cuanto al jefe: a leer, pero encerrado. Ordenó que no se le distrajera. La verdad es que ahora sí estaba lleno de sueño. Pues se durmió en la silla: una plegable, una cualquiera: ¡uf!: incomodidad para su trasero, no así para sus pies puestos sobre su escritorio: en calcetines, lo mejor. Sin embargo, tras la puerta del privado el advenimiento cual goteo imparable: los manuscritos (¡pas!, ¡pas!, ¡pas!: subidora la pila) flacos: la mayoría: poco menos de ciento treinta páginas; uno que otro gordo: rarezas de más de… ¡póngale usted! Es verdad que los autores deseaban intercambiar algunas palabras con el que suponían el supremo dictaminador: presentarse nomás porque sí, decir “hola, aquí está…” etcétera, pero la secretaria, atajadora, y fea como era, se imponía; le bastaban dos frases: “Deje aquí su engargolado” y “por el momento el señor Pastrana no puede atenderlo”. Formalidad consabida, reciclada cantaleta cortante, asaz efectiva. A lo que: si esos autores primerizos buscaban a Roberto se debía a que en el anuncio difundido en los periódicos se especificó que los trabajos habrían de entregarse en la oficina tal, con dirección tal, al señor tal, lo cual el susodicho no vio cuando estuvo en pleno hojeo: ayer, ¿se recuerda? Pero lo de hoy (ejem): en un momento posterior de la mañana Roberto se desperezó sólo para ir a recoger la pila recién llegada. Acarreo pujador y cierre. Adentro, contados uno por uno tales legajos, el futuro lector sintió bastante repelo. La suma era de veinticinco, más los que se agregaran… Carga. Ojos búhos. Malevolencia crítica para hacer deslindes en la pura superficie ¿escritural?, ¿conceptual? Bah, deshacerse de cuánto en un santiamén, y con roña, o acorde a su estado de ánimo soñarrero. Nada de esas dos pilas tenía mérito, por la razón que se antojara. Así que a volar toda esa cagazón literaria… Y a dormir con delicia… Empero se acordó de lo dicho en el café por Justino. Semana con semana éste iría a recoger por lo menos quince dictámenes: cada cual debía constar de dos cuartillas bien tupidas de justificaciones. El porqué se le rechazaba o aceptaba debía incluir las fallas o los aciertos esenciales en cada caso. El número quince cuesta arriba. Esto es: lectura de tres libros diarios, incluidos sus sesudos dictámenes, o… no tanto, porque serían dictados a la secretaria para ¿ahorrar tiempo? De todos modos, en teoría, ella y él debían permanecer en la oficina hasta altas horas de la noche, no el mensajero ¿para qué?, éste podía irse a las seis pe eme: ¡ganón!, pero también qué sueldo tan bajo el de él. En fin: el agobio de letras sobre letras haciendo —¡ojalá!— una inmensa ensalada de ideas o de situaciones fascinantes: lo óptimo deseado ¡nunca!, ya que Roberto preveía que se iba a meter en un marasmo de debilidades: cuantía de historias flojas, estomagantes, de seguro, porque de emplear su más inflexible rigor, de cien obras tal vez una se salvara, y lo peor, en consecuencia, sería que de tanto leer se quedara ciego, como su abuelo. A partir de ese vislumbre Roberto quiso comunicarse con Justino para decirle que considerara lo de los quince libros semanales con sus quince dictámenes. Era demasiado: una locura que amenazaba con retorcerse hora tras hora como para aullar con rabia sólo por estar haciéndose pelotas seguidamente y al cabo de una semana no saber cuál historia correspondía a cuál libro y entre más manuscritos entregados menor precisión en el fallo. Un freno de entregas, un tope semanal: la crasa sugerencia que quizá pegara: ésta (a ver): cinco libros con sus dictámenes bien hechos, en la inteligencia de que el monto engrosado de rechazos sería al diez por uno; para qué leer tanto si… También en el inminente telefonema Roberto pediría auxilio, con sutileza ¡claro!, arguyendo que para darse abasto necesitaba más dictaminadores, o asesores editoriales, como se decía en la nueva empresa con dizque corrección y minucia. Entonces de paso preguntarle por Prudencio Gordoa Herrera y José Omar Hernández, ¿qué había sido de ellos?, que si serían recontratados, ojalá no porque eran obtusos, que si retobados, que si con cerebro de cochinilla ¡de plano!; más bien preguntarle si tenían claro el perfil de un asesor editorial, un licenciado en letras ¿o qué?, para el trasiego venidero; también hacían falta más secretarias… Quiérase la enjundiosa elaboración mental que ya estaba durando pongámosle una hora, una de no lectura. Así pues: cuando Roberto levantó el cuerno para arremeter le surgieron unas tres dudas; la más importante fue que tales exigencias no iban a proceder por el momento. Cosa directora… que sí… que no… o cuándo ya… Cierto que asesores editoriales… tres, cuatro… o bien, otra propuesta quesque de a tiro conveniente: no hacer dictámenes más que de los manuscritos que fuesen aceptados: ahorro de energías para no hacerla de vampiro cotidiano, lo que habría de redundar en un envilecimiento que… ni por asomo, ¿eh?, una quiebra espiritual de por vida sería eso de argumentar acerca de lo que no gusta; que para qué pasársela libando sangre ajena. Sin embargo ¡nada! Recule de súbito, y aguante. Es que primero Justino tenía que redondear su opinión de viva voz sobre El sueño ayuda a la telepatía. Si el libro era aceptado, Roberto, entonces, podría volcar toda su sobrecarga petitoria; de lo contrario ¿qué?, ¿la mudez del esclavo?, la prolongación sufridora de quien —había que asegurarlo para mal— se quedaría ciego al cabo de un año de abrumarse de letras. Tampoco eso —pensándolo con detenimiento—, siendo que un asesor, como él, tenía la obligación de proponer pertinencias y ajustanzas acordes con la buena marcha empresarial (color de rosa) Y ¡al ataque!, sin más, se puso a leer, ¡ni modo! Cogió uno de los manuscritos de hasta arriba (había dos pilas, se sabe) y ahora sí la dificultad de empiezo para internarse en una supuesta selva de palabras: avance para sécula: y escrúpulo a tientas, regodeos en párrafos sin carga fática ni expletiva, sin embargo ¿corrección?, ¿algún señalamiento con lápiz? Eso nunca, porque: cierto: en vez de interesarse por los aconteceres de la equis trama henchida de estrapalucios, ya estaba formulando estratagemas (válidas o no) para subsanar el rechazo: de una vez, o sea: ni una hora de lectura. Preferible el despacho cínico, por sus pistolas, o porque no estaba de humor, ¡¿qué tal?! La importancia de su juicio residía en lo substancioso de su malsana catadura intelectual. Pues sí: lectura superficial revestida de argumentos sólidos ya avenidos, agenciándose también ideas válidas para que su intuición detectara chispas (¡y caudas!) en contra, por supuesto. Por ende: si en tal manuscrito merodeaba algo notable de principio a fin, bien podía descalificarlo nomás por pereza. Éste no y aquél menos y: paso siguiente: el dictado. La secretaria: lista y ¡vámonos! De cumplido los tres fallos de rigor. Mañana debería ser igual, y la treta se resume así: antes de la hora del almuerzo: calcúlese por ahí entre las dos y media y tres la tarea estaba concluida. La vuelta por la tarde: un rato nada más: redomada eficiencia. En conclusión: mensajero, secretaria y asesor editorial se iban a las seis pe eme, cual debe. Una semana así y, pues bien, tras jalar más desvergüenza a sus empeños, Roberto, la verdad, sí que a diario estaba ansioso —ahora sí— por ver a su adorable sirvienta, quien no pudiéndose ir hasta que él llegara, debía estar tronándose los dedos: no limpieza extra; no iniciativa como la preparación de un platillo exquisito por mor de una sorpresa que derivara en sonrisa de agradecimiento por parte del que venía medio turulato o medio ensimismado. Valga este ejemplo como otros al viso: más ropa seca lavada con fe, o más brillo en paredes y piso y de más; lo que no: sino: desamor, indiferencia, ganas de huir; en tal sentido Roberto llegó a una determinación que (usted juzgue)…: mientras Patricia viniese de lunes a sábado él tendría oportunidades de acercamiento salaz; lentitud de noviazgo sui géneris, que de no darse, aún de modo correcto, como estaba ocurriendo, sería pura y lozana ilusión, pingüe entretenimiento que, de suyo, le daba vitaminas para reforzar un, quizá, agrio deseo, el cual: que ella lo tentara adrede: cualquier roce acompañado de una sonrisa ¿lasciva?, ¿cándida?, entonces ahora sí besos, largos besos, tantos o pocos, ¡claro que también algunas caricias!, pero hasta ahí, porque nada todavía de ¡fuera ropa!, y mucho menos nada de cena en un restaurante de lujo, ya no, o mejor luego… Por lo pronto la huida tras la llegada. Sin problemas, sin pretensión. Parodia, no obstante, el beso en la mano, eso dos veces. Rapidez de acomodo: plante superfluo. Beso dado a una casi muñeca de carne, que a lo mejor… Beso-emblema, saliva-recuerdo, y ella con la ilusión a poco, y él sin más ansia que el dejo complaciente. Tan fría mecánica, porque, como se dijo, tenía que ser Patricia la de las propuestas tiernas, cachondas, o ¿qué más?; fueran como fueren: roces de piel, palabras, y ahora sí: cierre de un episodio a cercén, para dar paso a otro, invitador de un vuelco hacia atrás. A lo que (veamos): en su época de estudiante universitario Roberto leía dos libros diarios: ergo: españolerías a pasto: que Pérez Galdós; que Clarín; que Azorín; que Pío Baroja; que Juan Valera; que más hacia atrás: el atáxico Fernández de Moratín, con su chuloso “El sí de las niñas”, hasta llegar a lo cimero: “El Quijote”, “El Mío Cid”; “La Celestina”, “El Lazarillo de Tornes”, “Cárcel de amor”, “Hora de todos” y por ahí iba en zarcillo la retahíla bizarra, cuyo aterrizaje (postrer) en la “mucha poesía”, cual foco hecho de trun o arto, o de catalufo chispeante, lo embebían tardes completas, mañanas completas, y también durante noches de potroso desvelo. El asunto que aquí se destaca estriba en que Roberto compraba con frenesí sus tantos libros para que una vez leídos: ¡ni modo!: a venderlos a mitad de precio; nunca una biblioteca personal: riqueza de polvo y polilla: ¿para qué un torrencial embutido papelero si sus padres a cada rato se cambiaban de casa? Maltrato a la masa de letras, inevitable. Mejor vender para comprar novedades hispánicas nomás, pensado que todo libro podía ser sustituido por otro siempre y cuando se leyera a fondo, si no no. Ninguna casa pobre tenía posibilidades de servir de almacén. Los libros —estorbo sublime— debían circular como moneda corriente. Se reitera que de casa en casa las lecturas atentas, de ser posible línea tras línea, tratando de memorizar cuánto (con aplicación de relecturas: lo gustable y degustable: mayor temporalidad para consigo, por supuesto), si no no, y luego que se fuera a volar lo inservible porque otros vuelos arribarían adonde con atención había que entrarle al arte de veras fehaciente, efectivo. Además, vender recomendando con conocimiento de causa equis maravilla, lo mismo que comprar prodigios… Cuál tino, cuántos desatinos… Todo en vuelo, pues… Porque, bueno, el dinero también sirve para otros… prrr… Dejemos trunca la perogrullada para pasar de inmediato a lo que compete a un lector de verdad. Cierto es que a Roberto le costó trabajo deshacerse de algunas obras maestras (no bestellers, ¡ojo!). Pensar en —¿por qué no?— la posesión: burguesamente próvida siempre: lo mío, mío, mío, que si ya lo fue, por lo cual: hacia el mundo los primores ¡fuera!, por ende, y lo hizo, sin desprecio; que por amor al prójimo (¡qué bárbaro!), lo hizo bien, por una buena raja (si no no); o mejor dicho, para bien de la cultura; a ver quién leía aquello tan merecedor de degustación. Azar de azares. ¡Claro!, le dolió, pero… En cambio su abuelo sí era acumulador de libros, incluidos los de su autoría; lo malo y lo bueno en retaque, a sabiendas de que el mierderío literario colma casas y bibliotecas mientras que lo de veras relevante ¿qué tanto abarca? De todos modos en cada cambio de casa a Dagoberto se le extraviaba algún volumen querido, o si no se dañaba, piénsese en páginas desprendidas o lomos maltratados que ya para qué. A esto se agrega la peor frustración reciente: la ceguera: ¿qué por tanto leer? Toda aquella biblioteca personal derrengada representaba un real estorbo para sécula. Inania que… Situémonos, tras estar dictaminando aquellos flacos manuscritos (tanto material desechable de facto y a la postre) de soslayo Roberto diseñó una estrategia harto mañera: si Justino Macedo le daba el visto bueno para su publicación a El sueño ayuda a la telepatía, estaba en posibilidades de vender la estorbosa biblioteca de su abuelo, no sin descartar que todos esos libros podían ir en directo a la basura. Sucumbir a la tentación: ¡fantástico!: dando y quitando, o viceversa, pero después de… La gloria eventual contra la inania de por vida. Lo vendible por lo vendible. El libro publicado como embudo que absorbe un caudal de lecturas que ya no. ¿Que si biblioteca reciclable?, ¿al respecto usted qué piensa, querido lector?, ¿querrá usted apuntar sus comentarios en los bordes de esta página?

Lo que viene a continuación es la entrega de los quince dictámenes: los primeros en la semana de empiezo: lo acordado. En las manos de Justino la estranguadera argumental que habría de traslucir (sin grandes fundamentos) las categóricas causas del rechazo. Ninguna novela fue aceptada (pero tampoco ninguna fue leída, con interés, con mínimo miramiento receloso, respetuoso). Las mañas críticas empezaban. El juicio lapidario, o cuando menos abtrusamente golpeador.

En definitiva lo redicho: Roberto endureció su plan: si no era aceptado ni susceptible de corrección el libro capital de su abuelo, de modo sistemático él rechazaría todas las pilas de manuscritos que llegaran a su escritorio. Acaso de cincuenta nada más uno sería publicable, no sin dejar en claro ciertos asegunes en contra: ¡sí!, todo el rigor prepotente, quiérase maduro por peteneras, traducido en revancha sin fin. De suyo, eran, a la sazón, elucubraciones defensivas que empezaron a torcerse cuando Justino, como si le hubiese adivinado el pensamiento, le propuso ir a La Revancha: La mediana sonrisa que exhibió traslucía una ¿mediana buena nueva? Necesito platicar contigo. Sobre El sueño —se infiere— ¡albricias! Tal entrevero de acertijo. Y se fueron en sus coches. Puede también inferirse lo del sometimiento al café —que en esa oficina no había— para palabrear largo y tendido. Plática parteaguas, como plomo derretido: ardor rumbo al frescor. Pero antes el aviso a secretaria y mensajero, quienes hombro con hombro cual títeres de teatrino y mostrando delanteramente sus caras deseosas (cuatro cejas delgadas, bien paradas) escucharon esto: Ya pueden irse a sus casas. Luego la sabrosura allá: sentarse y pedir dos capuchinos con harta canela: que hasta que vinieran sobrevendría el empiezo; ni para qué soltar prenda antes del primer embate chirris de espuma dulce: Justino haciéndola de emoción y Roberto con su cabeza móvil viendo por doquier: más vistas al mesero a ver si pronto y —¡uf!—: pequeña tardanza que pareció asaz minutera, como estire de revés, pero hubo límite: bebida de ambos por fin, tras lo que —¡vaya regodeo!, ¡oigamos!—: El libro de tu abuelo es una maravilla. Será un exitazo. Lo leí dos veces. Estoy fascinado. De ahí devino el escurrimiento gozoso que señalaba como punto de partida un lanzamiento editorial fuera de serie, con publicidad en prensa, televisión y radio, amén de espectaculares anuncios publicitarios en la vía pública no sólo en esa ciudad sino en las principales del país. También vía internet una campaña agresiva, enllegando a una cuantía de correos electrónicos cuya lista aumentaría día con día. Que según esto sería una explosión sin igual. Que al respecto ya había hablado Justino con Juan Bruno Farías y que éste estuvo de acuerdo en invertir dinerales para el logro mercadotécnico: Ya lo verás, ya lo verás. Será una verdadera revolución cultural en la que tú intervendrás de manera decisiva. Tendrás, eso sí, el respaldo de gente experta en estas lides que en los próximos días contrataremos… Y blablablá. pero… Las preguntas en goteo: que dónde estaba el autor; que deseaba conocerlo el mero-mero y él, por supuesto; que si era verdad que estaba ciego, mmm, eso significaba un detonante publicitario para establecer que se trataba de un rescate literario sin precedentes. Cierto: aquello era una injusticia del tamaño de la magnificencia del arte, pero como ahora entraba en juego el revuelo delirante de la mercadotecnia, todo iría de subida con tan soberbio aparataje… Más capuchinos, otros dos, y galletitas con copeteo amermelado. A celebrar dulcemente. Luego habría una celebración con alcohol: zumba inolvidable. Empero, mientras tanto, el monólogo continuaba: aunque, ¡claro!, hubo cuñas entremetidas: las respuestas sucintas de Roberto: que su abuelo estaba en un asilo: ¡de lujo!, ¿eh?; que primero tenía que darle la noticia y luego lo demás. También le dijo que su abuelo daba conferencias sobre los ritmos del sueño en ese paraíso. Modo de ejercicio para su vasta memoria. En fin, el esplendor por venir; que no estaba en las últimas (puntual aclaración), sino bien sano, con sobrada energía y tralalá; y así, hasta que vino —era necesario— la pregunta osada —se intuye— del nieto: ¿Y no se le va hacer al libro ninguna corrección? A lo que (caray): ninguna, ¿eh?, NINGUNA. Incredulidad. Milagro (asu) artístico y comercial, ¿qué tal?, o sea…

—No hay novela perfecta —soslayó Justino—. Además actualmente, con los renovados y agresivos métodos de publicidad habidos, cualquier novela endeble, pero sugestiva o excitante, puede convertirse de la noche a la mañana en una obra maestra; la de tu pariente lo será porque habla de las funciones de los sueños, que en materia de ficción resulta un atractivo harto aprovechable también en materia de publicidad, misma que irá en aumento a partir de la aparición del libro.

Más adelante, Justino sentenció que la gente se guía por lo que ve: ergo: por el relumbrón: ergo: por el espectáculo de la cultura. Y en un escurridero informativo ya final dijo que, en efecto, el libro tenía una notable carga de deficiencias: lagunas, cabos sueltos y transiciones mal hechas, amén de una muy floja unidad dramática, pero que el personaje de León Allacci lo llenaba todo, tanto que incluso no podía descartarse la posibilidad de que Dagoberto Pastrana hiciera las veces de conferencista, como en el asilo, al igual que aquél, para acabalar lo faltante; que apareciera, asimismo, en la tele para recibir preguntas del público (un programa semanal, por ejemplo), o que realizara varios chats por internet y mediante publicación vistosa en la prensa para abundar lo más posible sobre el tema del libro. Incluso, aprovechando el revuelo, podía publicarse una serie de cuadernillos que se titulara Aclaraciones sobre las dudas esenciales que despierta El sueño ayuda a la telepatía, o algo parecido, cambiando de título a cada entrega y, bueno, primero el número uno, y casi de inmediato los números dos y tres, y así hasta completar unos diez. ¡Claro!, también el autor debía dictar conferencias dos veces por semana en espacios muy identificables y de gran afluencia y, ¡uf!, todo con gran despliegue publicitario y…

¡Alto! Más delirio no. Es que Roberto alzando la voz sólo dijo: ¿Y LA FRASE?; ¿cuál?; esa que se repite dieciocho veces; ah, sí, pero eran menos veces, ¿o no? Entonces: revisión tras sospecha. Ahí estaba a la mano la maltrecha edición marginal (a ver): inducia detectadora, minuciosa, porque hojeando: ¡UY!, eran quince completas. Téngase buenamente: Soy el que está allá. El intangible. El empujado a ser un signo que ha de extinguirse. La cabalidad palabra por palabra. Pero he aquí la extrañeza gravitante: en tres ocasiones a Dagoberto Pastrana se le olvidó poner la subordinación final: léase: Soy el que está allá. El intangible. El empujado ha ser un signo. Nada más. De modo que valiéndose de eso acrecentar el magma del misterio ¡para mayores ventas! Garlito (o sea): quién lee bien y quien lee mal (Justino leía filosamente), o quien lee por encima deseando al sesgo una escritura ¡por encima! Otra excelente razón promocional, por supuesto asaz explotable. En fin: hartazgo de capuchinos que derivaron en tres idas al baño de cada quien, no una cuarta porque luego de tanto escurrir (dicho en el sentido que se quiera) sobrevino la despedida bajo la advertencia de Justino de que seguirían viéndose para matizar aspectos (también con Juan Bruno Farías) aún no previstos. Así que ¡venga el risueño adiós! Abrazo algo exprimido y, otrosí, lo importante fue que Justino pagó la cuenta: por celebración de empiezo, de una buena vez.

Luego ¿qué decir del traslado al apartamento?: Roberto llegó canturreando; que si con ganas de inventar más y más escalas musicales, lo que hizo poco antes en medio del tráfico: recreo feliz de ritmos: en la vigilia: el delta: un refilón: impacto por etapas. La cosa fue que Patricia lo oyó tararear como nunca antes: ¿qué le estaba pasando?, también lo extraño fue que en vez de saltar como antes, el susodicho la cogió de la cintura a la acinturada ¡y a bailar!: mal, ¡que sí!, porque cómo debía seguir ella tales pasos; de suyo: ¿qué hacer?; pues —¡ni modo!— dejarse: canturreo y baile tan faltos. Y de pronto el besote en el cachete; beso peloto el de él: con saliva frenética: ¡oh sorpresa! Luego tal boca buscando la boca anhelada, ay, al alcance: exigua duda apenas, a lo que Roberto, precavido, preguntó:

—¿Me aseguras que si te beso en la boca no vendrán tus hermanos a golpearme?

—No… este… No había pensado en eso… Este… mmm… No le diré nada a nadie.

Entonces ¡órale, qué bueno!

Y fue así que sirvienta y patrón se besaron muy largo en la boca, satisfactoriamente.

Pero nomás eso. Otro día las caricias salaces: con arte, con lentitud quizá.

Indicios de sabor. Nacimiento que ya, que si luminoso. Y, bueno, aquello debió ser —¿sí o no?— una despedida emocionante. –

Placer de pederasta

Para bien o para mal, la liberación femenina clausuró la época en que los hombres idealizaban a la mujer y ahora nos encontramos en una etapa de transición, donde…

Desterrar el odio

En tiempos recientes, la intolerancia ha descendido un escalón: se ha convertido en odio. El odio es una forma extrema de la dependencia: vive fijo en su objeto. Por eso no crea, incendia. Y…

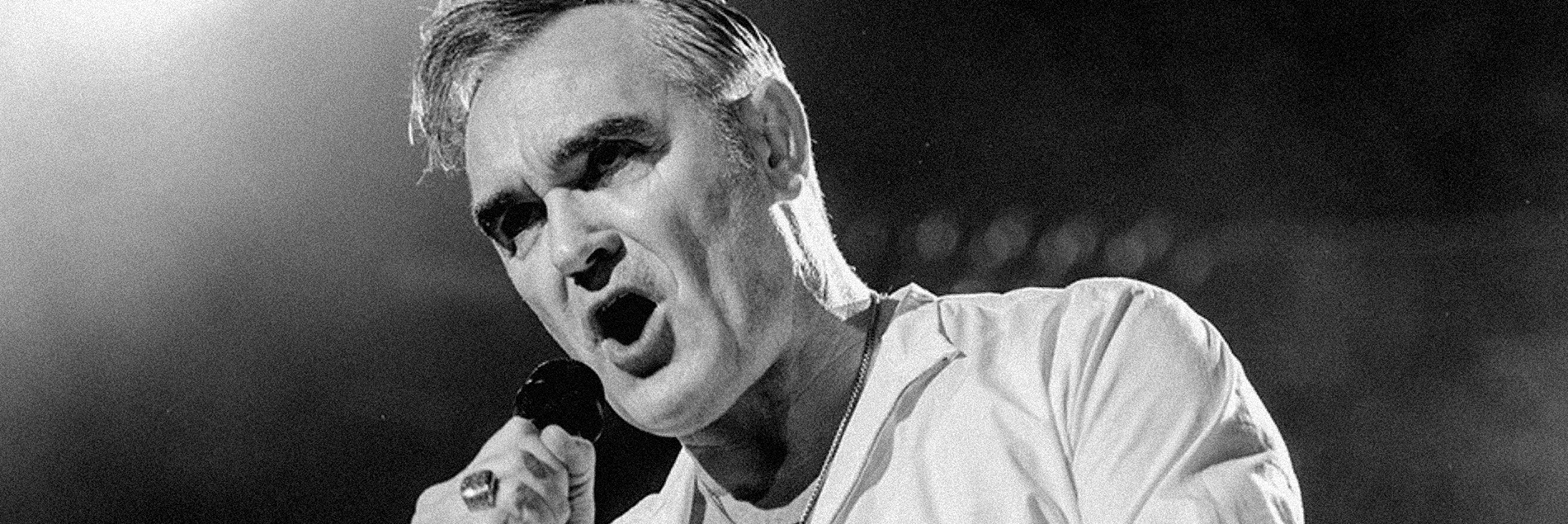

Morrissey y la música de alcoba

Uno de los temas recurrentes en las canciones de Steven Patrick Morrissey (Davyhulme, Lancashire, 1959), desde sus años con The Smiths y a lo largo de su prolífica carrera solista, ha sido la…

Iconografía mexicana (II)

¿Cuándo se establece una imagen como símbolo, como icono, como representante de algo? Démosle respuesta: cuando cabe en un sistema de interpretación. Este sistema de interpretación está…

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES