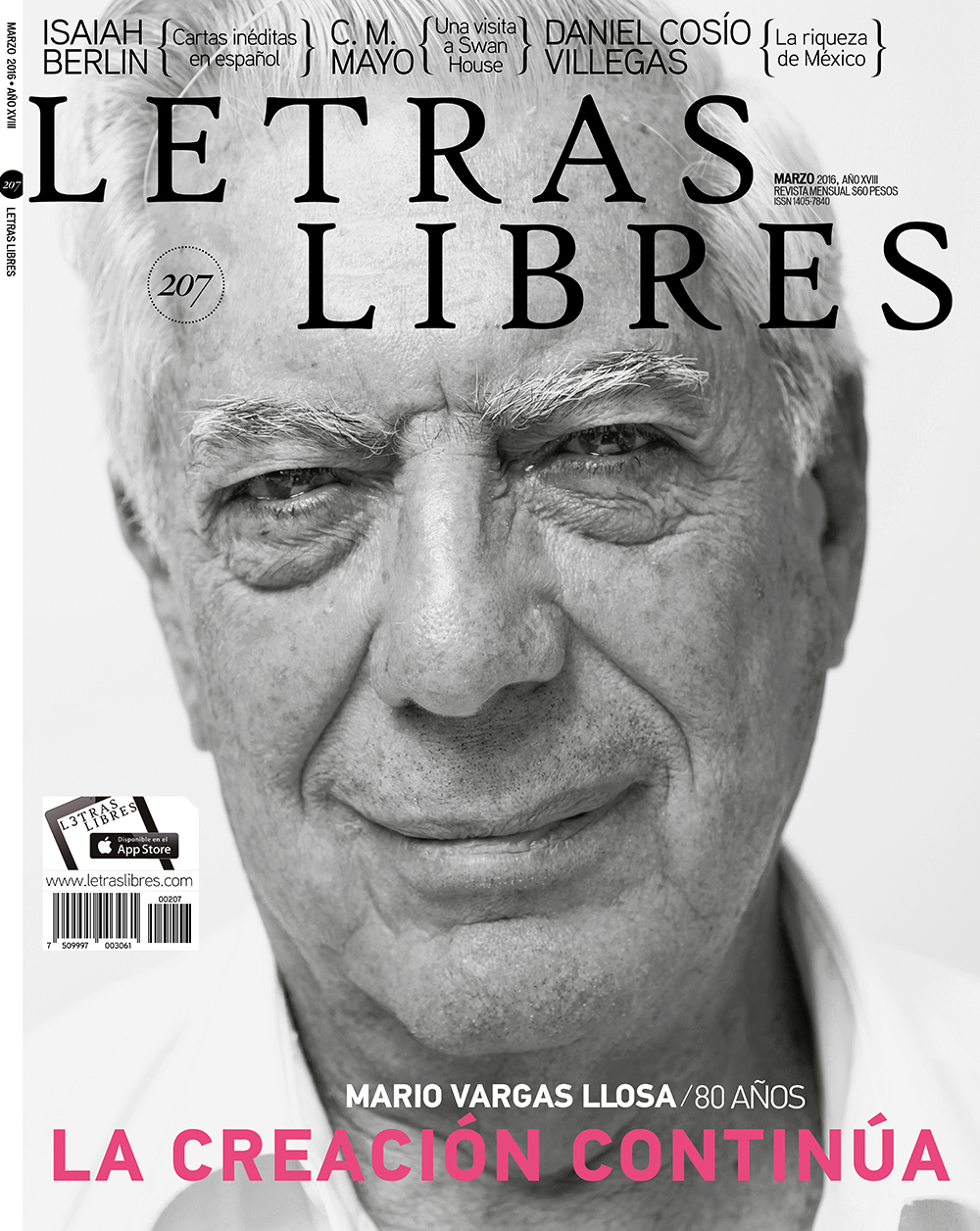

Mario Vargas Llosa cumple ochenta años este 28 de marzo. No puedo privarme de decir que de no haber muerto mi propio padre hace cuatro años, nacido unos pocos días antes que Vargas Llosa, en ese mismo año de 1936, tendría esas mismas ocho décadas en su haber. Lo cual me lleva aun más lejos: para mí y sin duda para no pocos de sus lectores de mi generación y de otras, Vargas Llosa se presenta como figura paterna entre lo que un buen amigo poeta llamó “las intimidades colectivas”.

Me cuento entre quienes pudieron haber sido nietos de Octavio Paz, Julio Cortázar, Juan José Arreola, Juan Rulfo e hijo de los grandes novelistas del boom latinoamericano, entre los cuales Vargas Llosa fue siempre el más joven, aunque al ganar el Premio Biblioteca Breve en 1962 –año de mi nacimiento– el escritor peruano dio el banderazo de salida de esa afortunada combinación, acaso nunca antes vista, entre el genio literario, la oportunidad política, el buen cálculo editorial y la suerte. No siendo “hijo del 68” como gustan llamarse algunos entre mis hermanos mayores, sí soy como lector y escritor (y más aún crítico) hijo legítimo del boom. Apelo a la legitimidad simplemente porque los primeros libros que cayeron en mis manos no fueron los de Salgari ni los de Dumas ni los de Twain, sino los de Borges, Alejo Carpentier, José Revueltas, Rulfo, Arreola, Cortázar, Carlos Fuentes, José Donoso, Juan Goytisolo. Es decir las obras del boom y de sus inmediatos antecesores cuya presencia entre los lectores se benefició largamente de la luz de los astros más jóvenes.

No creo, naturalmente, que la literatura latinoamericana haya alcanzado la madurez con el boom, pues no es una literatura joven, tanto si hacemos uso de la cuenta larga que incluye a la tradición precolombina, como si preferimos la corta, la cual nos ofrece una acta de nacimiento cuya fecha es la de las primeras obras en español escritas y publicadas en el Nuevo Mundo. En 1519, por ejemplo, cuando Cortés redacta y remite la primera de sus Cartas de relación a Carlos V, a los escritores franceses, flamencos o alemanes todavía no les quedaba del todo claro que fuese correcto escribir en lengua vulgar ni la necesidad de tener un público lector ajeno al latín. Abundaban todavía los “cultilatiniparlos”, como llamaba Fernández de Lizardi, en los años agónicos de la Nueva España, a sus rivales, los poetas de la Arcadia neoclásica y bucólica. Así, el español literario en América –que, víctima colateral de la decadencia del Imperio de los Austrias, tuvo sus malos siglos en el xviii y en la primera mitad del XIX– es una ya antigua literatura de origen europeo que recibió del boom ese lugar en la mesa de la civilización que el alicaído eurocentrismo le había negado. La aparición de un Cortázar, de un Fuentes, de un García Márquez o de un Vargas Llosa seguramente avergonzó a los profesores decentes en París, Roma, Londres, Nueva York o Los Ángeles, por haber ignorado una extensa zona de la literatura mundial en lo que llevaba el siglo. Si los profesores anglosajones o franceses, solía decir Paz, ignoran que Darío y Vallejo son tan importantes para la literatura mundial como Eliot y Pound, peor para ellos. La herejía latinoamericana es el universalismo y los ochenta años de Vargas Llosa son solo otra prueba de ello.

Curiosamente, los primeros cuentos y novelas de Vargas Llosa los leí, como el resto de la obra de los autores del boom, ya en calidad de “lector profesional” o crítico literario en ciernes, así que mi opinión sobre Los jefes (1959), La ciudad y los perros (1963), La casa verde (1966) y Conversación en La Catedral (1969) carece del prejuicio numinoso asociado a García Márquez o Fuentes. Estas dos últimas novelas vargasllosianas hoy me parecen, paradójicamente, “novelas para escritores”, pues no conozco joven novelista de nuestra lengua que no las estudie por su ingeniería magistral aunque dibujen una América Latina acaso ya remota a la contemporánea.

Mi mayor entusiasmo por las novelas de Vargas Llosa pertenece a las que publicó después de Pantaleón y las visitadoras (1973), una de las novelas en verdad cómicas de nuestra lengua, no muy amiga del género en los últimos tiempos y que confieso no haber releído por temor a no reírme tanto como en la primera ocasión, con esa risa vigorizante que solo ofrecen Rabelais o Swift. Después vienen las obras maestras a las que llegué en la medida en que me identificaba con la causa liberal del escritor, como la ejemplar Historia de Mayta (1984), novela-reportaje construida con una habilidad insólita y alucinación futurista sobre el Perú de Sendero Luminoso, guerrilla cruel y totalitaria que impulsó a Vargas Llosa a lanzarse y a perder como candidato a la presidencia de su país en 1990, campaña seguida por sus amigos de Vuelta con los habituales sobresaltos ocurridos cuando se unen la política y la literatura. Paz nos dijo que había tratado de disuadir a Mario de su aventura con una ironía: “En el peor de los casos, ganas.” No me consta el dicho, desde luego. Y poco después, en agosto de 1990, vino el célebre desencuentro público entre Paz y Vargas Llosa en un set de San Ángel, con Enrique Krauze terciando, sobre la naturaleza del régimen priista, “dictadura perfecta” o no. Aquella discusión, más de matices que de fondo, no alteró la amistad entre el poeta y el novelista y, como sucede en las familias probadas y curtidas, acercó aún más a Vargas Llosa a su casa mexicana, ayer Vuelta, hoy Letras Libres.

Pero aquella campaña electoral, a la distancia, no solo dio como resultado un libro de memorias excepcional, El pez en el agua (1993), sino que despojó en todo el continente al liberalismo de su reputación maldita al grado de que hasta las llamadas “democracias no liberales”, como la que agoniza en Venezuela, se someten, contra su íntima voluntad, a las elecciones, a esa “democracia burguesa” que el protagónico trotskista de Historia de Mayta abominaba, como la abominaban Sartre y uno de sus discípulos latinoamericanos: el propio Vargas Llosa.

Regreso un momento a mi padre que no volvió a comprar un periódico tras la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, su adorado “país del futuro”. Al bajarse de la historia, quizá se dejó tocar por la enfermedad del cerebro que lo mantuvo más de una década en agonía. Su contemporáneo Vargas Llosa, tras la ruptura con la Revolución cubana que empezó con el caso Padilla en 1971, decidió, como decía Paz, “deseducarse” y recluirse a leer a los autores malditos evitados por todo marxista de bien: los Mill, los Weber, los Von Mises, los Hayek, los Friedman, los Bertrand de Jouvenel. Y tuvo el valor de mudar de ideas en público, en plena batalla, arriesgándose a toda suerte de infundios e injurias que se prolongaron en los años noventa cuando Perú sufrió su pinochetismo, el de Fujimori, el oscuro ingeniero que había derrotado al novelista en las urnas. Lo atacó la izquierda, como ya era habitual, y lo atacó aquella inesperada nueva derecha. Un detalle, pescado al vuelo de sus cientos de artículos reunidos en Piedra de toque, pinta a Vargas Llosa: siendo un tenaz adversario político del primer Alan García que había llevado al Perú a la bancarrota, durante los años de Fujimori el novelista no lo tocó ni con el pétalo de una rosa. ¿Por qué? Porque como él, el expresidente García, era un perseguido político.

Muerto Paz, quienes no somos muy sabios en adivinar el estado de nuestro tiempo encontramos en el Vargas Llosa de las opiniones “contra viento y marea” un asidero y un estímulo. No todas sus novelas me gustan –lo he dicho en esta revista y cuando me topo con el cortés Mario, aquí o allá, compruebo que pertenece al selecto club de los autores para quienes el crítico es algo más que un mal necesario– ni he leído todos sus libros, a diferencia de mis admirados John King y Will Corral, pues me identifico con la debilidad de Álvaro Mutis: con los autores más queridos siempre hay que reservarse algunas novedades para el final. No siempre es bueno leerlo todo.

Mis novelas predilectas de Vargas Llosa son La guerra del fin del mundo (1981) y La fiesta del chivo (2000). A la primera puedo elogiarla con un argumento nuevo. La releí a fines del año pasado, camino a Brasil, tras haber leído, esa sí por primera vez, Los sertones, de Euclides da Cunha, una laguna en mi formación cuya inmensidad ignoraba. Acabó enero y se acabará febrero de 2016 y pasarán muchos meses, acaso años, sin que pueda recordar qué escenas provienen de la fuente –el periodista Da Cunha y su enigmático relato “científico” de la destrucción de Canudos– y cuáles de la versión novelesca de ese ignorado apocalipsis. Son un mismo mundo, el más cruel, aquel que solo el gran novelista puede penetrar: un solo Libro, con mayúsculas, con dos versiones ya inseparables, una de 1902 y otra de 1981.

En cuanto a La fiesta del chivo, adrede, la leí hará seis años en Santo Domingo, en el hotel donde Vargas Llosa la escribió y que aparece en alguna escena de la novela. De pocos libros puede decirse rotundamente que cierran un ciclo y con La fiesta del chivo, retrato de la satrapía de Trujillo, termina la novela del dictador hispanoamericano, iniciada con Tirano Banderas, en 1926. Otra vez Vargas Llosa (y en ello veo todavía una dosis benéfica de Sartre, pero sobre todo la salud solar que un Camus puede inyectar) combina con sabiduría la moral y la literatura. Por supuesto que escribir contra el fanatismo religioso (y hasta 1989 la religión se vistió de ideología), el de ayer y el de hoy, está entre las obligaciones morales de un escritor. Y hacerlo, con La guerra del fin del mundo con la majestuosidad no solo de Tolstói (el tópico obliga) sino con la astucia narrativa de Joseph Heller de Trampa-22 y de Norman Mailer de Los desnudos y los muertos, no es cosa que volvamos a ver, muy probablemente, en vida. Vargas Llosa, como ya lo he dicho, es uno de los últimos grandes novelistas burgueses, en la acepción elogiosa y decimonónica del término: la de Dickens, Hugo, Flaubert y Thomas Mann.

Si llegué tarde a las novelas de Vargas Llosa, en cambio el primer libro de crítica literaria que leí y subrayé fue García Márquez: historia de un deicidio (1971), obra que, junto a otras pero no muchas otras, decidió mi vocación de crítico. Me pareció tan apasionante desarmar y volver a armar, del modo en que lo hacía Vargas Llosa, Cien años de soledad como leer la novela misma. Luego leí La orgía perpetua (1975), la autobiografía de un lector de Flaubert, antes que a Flaubert, y desde luego me guío por la obra flaubertiana sirviéndome de esa brújula. Desde entonces, leo para reseñar y no al revés. He reseñado, así, los libros de Vargas Llosa sobre Victor Hugo y sobre Juan Carlos Onetti. Obviamente, el peruano pertenece a la familia torrencial de los Hugo, escritores y políticos, hombres de su siglo, megaciudadanos, mientras que nadie puede serle más opuesto que el misántropo Onetti, en permanente posición horizontal como Oblómov aunque algo más activo el inventor de Santa María que el símbolo de la vieja y perezosa Rusia que Lenin se propuso trágicamente echar del diván. Ambos libros son estupendos porque Vargas Llosa entiende lo propio y lo ajeno. Esas obras críticas son didácticas en el mejor de los sentidos de la palabra –no en balde Vargas Llosa ha sido profesor en las cinco esquinas del mundo– pero ese mismo didacticismo contamina algunas de sus novelas donde ciertos personajes históricos, como la utopista Flora Tristán y Paul Gauguin en El Paraíso en la otra esquina (2003) o el rebelde irlandés Roger Casement en El sueño del celta (2010), más que inventados son recreados y explicados, como si el profesor de literatura y el amante de la libertad hubieran sustituido al novelista, en un gesto de delicadeza innecesaria y contraproducente.

En octubre de 2007, en la víspera de que Doris Lessing obtuviera el Premio Nobel de Literatura, comí unas hamburguesas en Monterrey con Vargas Llosa. Nos acompañaba su elegante anfitriona regiomontana en la ciudad en la que Mario iba a dar una conferencia. Le pregunté que si tuviera que escoger entre estar en la Pléiade o ganar el Premio Nobel, cuál sería su decisión. No me respondió. Quizá porque la pregunta le pareció tonta o más bien –esa fue mi modesta impresión– porque nunca se le había ocurrido semejante disyuntiva. Casi diez años después no solo ya había obtenido el Nobel sino que es –junto a Julien Gracq, Milan Kundera y algún inoportuno proveniente de la Academia Francesa– uno de los pocos que han disfrutado del privilegio de entrar en vida a esa colección inmortal de las letras universales. Mario Vargas Llosa alcanza su cumpleaños –ante miles y miles de lectores entre los cuales nos perdemos y nos encontramos sus hijos imaginarios– en la plenitud de sus poderes artísticos, dueño de una intachable reputación como combatiente liberal y hombre de paz y además, no es poca cosa, como un varón dueño de su destino. ~