I

CARAS DE AYUNO Y MANOS

DE ABSTINENCIA

En “Acto propiciatorio”, el prólogo de Al filo del agua, Agustín Yáñez fija los criterios de la novela: el tono retórico, el ritmo, el paisaje físico y humano, la división del orbe en justos y pecadores, la irrealidad que arraiga en “la moral y las buenas costumbres”, la furia de los impulsos soterrados, el ir y venir entre lo espiritual y lo social. En el mejor sentido del término, Al filo… es un libro programático, y Yáñez analiza la miseria del universo de creencias, inevitable en las condiciones de la región y la época, y la condición perdurable de los temperamentos. En función de esta “realidad programada”, se eliminan las sorpresas y se despliega el suspense de la carencia de suspense. Con minucia, al lector se le notifican las condiciones de un pueblo al filo del agua, es decir en las vísperas de la tormenta revolucionaria. Allí los habitantes sólo en apariencia están inmóviles; en rigor son falsas estatuas, las víctimas de la opresión ávidas siempre de libertades, de orgasmos (con otro nombre), de la continuidad a la fuerza de lo transmitido de generación en generación (“Que nadie viva distinto a mí”).

Luego de “Acto propiciatorio”, la novela se escinde en, por lo menos, dos órdenes narrativos: el previsible, el relato de la provincia retrógrada en vísperas del movimiento armado de 1910, y el que considero esencial: la mecánica de aplastamiento de las voluntades, la disolución del albedrío en el marco de una dictadura parroquial, cuyo vocero es el idioma litúrgico, fastuoso y circular. No importa tanto la agonía del régimen de Porfirio Díaz (aunque su fin próximo desempeñe un papel determinante), sino los resultados de la batalla entre los que se afanan en extirpar toda vitalidad, y los que resisten sorda y desesperadamente.

El pueblo de Al filo del agua carece de nombre, se acoge al ánimo funeral, odia las fiestas, es conspiración de sombras, de escabullidas, de puertas cerradas. Aquí cualquier mudanza de costumbres es herética o, si se quiere, demoníaca. La conducta se ciñe al modelo único de padres y abuelos, en años y días determinados por la doble función de las campanas (el sonido de la autoridad) y el péndulo (el sentido del paso del tiempo). Sólo se admite lo que refuerza el control eclesiástico: la zona de la fantasía proterva y el humor acanallado, la del runrun, los chismes que legislan sobre la vida ajena:

machuca que has de machucar… Las voraces glosas de hombres y mujeres alimentándose de rencor. (p. 383)1

Vivir es conocer lo que hace cada uno de los demás en este mismo instante. Únicamente la falta de secretos explica el desvelo tiránico, la abolición de los secretos. Lo que no saben todos no existe:

Los pasos, las voces, las miradas… tejen redes, taladran muros, persiguen sombras en campo de oro, en paño de oro… (p. 105)

En 1909, una comunidad arquetípica de la provincia se cierra a piedra y lodo, hostil a los cambios que la aniquilarán. Y “Acto propiciatorio”, texto a modo de un rezo hipnótico y feroz, surge, para mejor calificarla, de las entrañas de la represión. Esto exige una prosa donde se concentren la fatiga, el oprobio, la impresión constante de hallarse frente al límite: “En esta novela —afirma el propio Yáñez— se presenta la vida en una circunstancia en la que las posibilidades de acción de los personajes son muy raquíticas: en ese pueblo todo es monotonía.” Y el autor se aproxima, con un ritmo angustioso, al tedio y la esterilidad de un pueblo cuyo mayor sentido es nomás irla pasando:

Entienden la existencia como un puente transitorio, a cuyo cabo todo se deja. Esto y la natural resequedad cubren de vejez al pueblo, a sus casas y gentes; flota un aire de desencanto, un sutil aire seco, al modo del paisaje, de las canteras rechupadas, de las palabras tajantes. Uno y mismo el paisaje y las almas. (p. 12)

Son varios los niveles de Al filo…: melodrama, repaso de los seres normados por el absoluto de la creencia compartida, sermón apocalíptico, examen de las razones psicológicas de la revolución en la provincia aislada, elogio y vituperio de la obediencia al dogma. Todo está predeterminado, y el autor es honesto: “se trata de vidas —canicas las llama uno de los protagonistas— que ruedan, que son dejadas rodar en estrecho límite de tiempo y espacio, en un lugar del Arzobispado, cuyo nombre no importa recordar.” La parroquia, gran plano inclinado, es el centro del poder, que se nutre de las rendiciones obtenidas por el confesionario y el púlpito. Y el dominio literal de vidas y almas ve en la elección de conductas lo más aborrecible. Aquí la vida pública es intimidad doblegada y nadie elige.

II. CEREMONIAS DE MADUREZ: DEL MELODRAMA A LA TRAGEDIA

La generación novelística de Yáñez hereda de sus antecesores directos, los narradores de la Revolución Mexicana (Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Rafael F. Muñoz, Nellie Campobello) la idea de la novela como el espacio esencialmente trágico que, en su dimensión alucinada, describe el país donde se produce. Ser novelista, entonces, es indagar en la seriedad profunda de los temas. Y es poseer un “sentimiento trágico de la vida”. Y estos narradores de la Revolución disponen del arma inmejorable: la “épica degradada” que el ánimo de sus lectores engrandece, el axioma luctuoso, tantas veces expuesto, del “si me han de matar mañana, que me maten de una vez”. En el empeño de una “literatura de madurez”, sus creadores aceptan la doble certidumbre: la épica, degradada o no, nada más sobrevive en la pintura mural, en unas cuantas películas, canciones y sinfonías, y la tragedia es el fracaso de la épica tal y como se expresa en la suma de existencias desgarradas.

La imposibilidad de la épica se reparte en las atmósferas de José Revueltas, que ve en la militancia otra forma de la desolación (Los muros de agua, Dios en la tierra, Los días terrenales); en la identificación que hace Juan Rulfo de pueblo perdido y vida después de la muerte o antes de la vida (El llano en llamas, Pedro Páramo), y en el clima perennemente represivo de Al filo del agua, donde, a modo de símil del triunfo del prejuicio sobre el instinto, el ejército de beatas se alza para impedir la liberación.

Al filo… combina la técnica coral (cada persona aporta una frase o verbaliza una actitud que se incorporan a la marejada informativa) y el río de los desnudamientos psíquicos, donde el lector hace las veces del confesor del pueblo entero, al tanto de lo que piensa cada uno de los aprisionados por tres o cuatro moldes mentales. El libro relata el viacrucis —término insustituible en un orbe lingüístico atado al vocabulario cristiano— de una comunidad que lo es de modo estricto por el impulso de las vidas deshechas (la frustración es el eje comunitario). En el pueblo de Yáñez se reparten equitativamente las funciones simbólicas y los atributos irrenunciables. Por ejemplo, el viejo Lucas Macías es la memoria del eterno retorno de los seres y las situaciones, el monopolista de las palabras de la tribu; Gabriel, el campanero, es el artista al que le es dada la salvación de la huida; el cura don Dionisio es el señor de horca y cuchillo de los espíritus; Luis Gonzaga Pérez es la confusión entre demencia y excentricidad, entre mística y represión sexual; Damián Limón es el que vuelve al pueblo dotado de esa mínima y máxima información: el conocimiento de la existencia de alternativas.

El programa de Yañez fija el paisaje histórico. En el centro de la alegoría, el modo en que el pueblo representa la alianza entre la teocracia y el gobierno de Porfirio Díaz. Hasta donde le es posible, y con barbarie, la dictadura cierra el país al mundo, y esto, exacerbado en provincia, reanima en sectores de la Iglesia Católica el sueño virreinal: gobernar ciudades de Dios sobre la tierra. A ello contribuye la demolición en la práctica de las Leyes de Reforma, que consigue el pacto semisecreto y semipúblico entre Díaz y la jerarquía eclesiástica. Garantizada la obediencia a la autoridad suprema, ésta, en grandes zonas del país, no se inmuta mientras los curas acorralan a las autoridades municipales y se creen literalmente a salvo de las leyes.

A la cesión “territorial” se añade el peso del aislamiento. En sitios alejados de carreteras y vías férreas, la burocracia no depende del poder central, tal y como lo ejemplifica el jefe político don R0mán Capistrán, que reconoce el poder del clero, abandona la irreverencia y el jacobinismo, tan conflictivos, acude a misa, admite los actos de culto externo, y observa pasivamente a los curas combatir la enseñanza liberal de la historia. Con la anuencia de don Román, se quita de la Presidencia Municipal el retrato de don Benito Juárez, y en su incendio, Luis Gonzaga provoca “la reunión en el infierno” de Juárez, Lutero, Enrique viii, Nerón, Pilatos. “Judas es la cara de Juárez.” Y, para mejor ubicar los pensamientos, el padre Reyes examina en el correo los periódicos que reciben los vecinos. Ante esta situación omnipresente en la provincia, el gobierno central se resigna y envía de tarde en tarde tropas que durante un fin de semana vigilan el cumplimiento de las Leyes de Reforma, impiden las procesiones y se retiran.

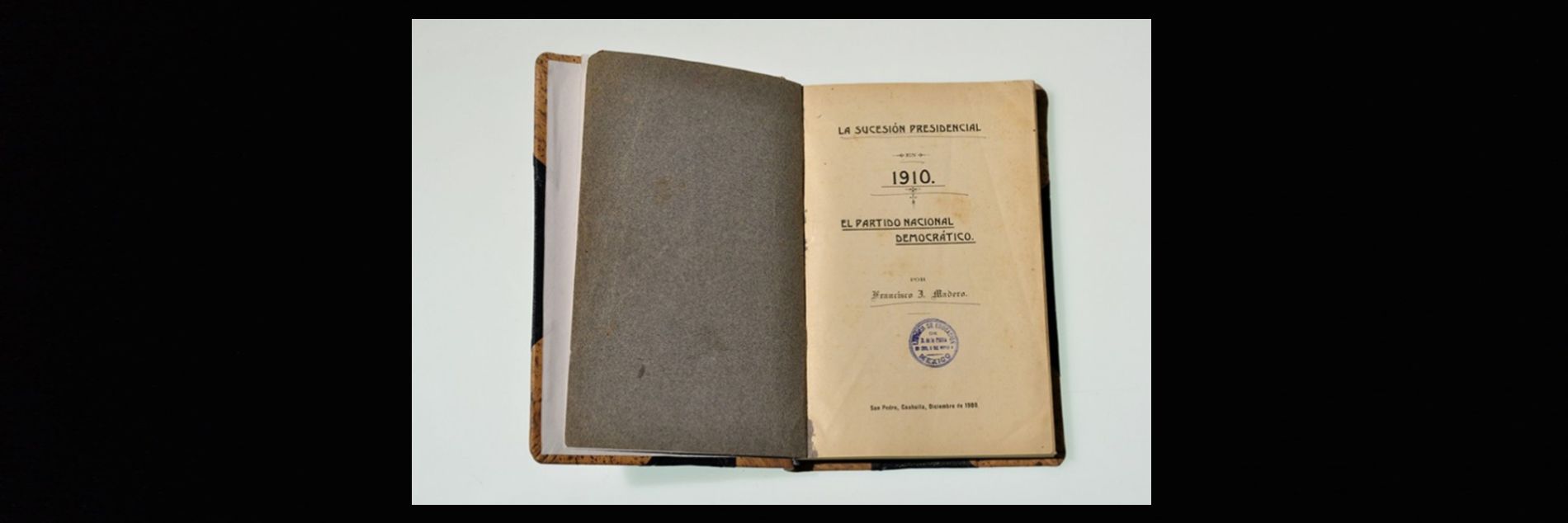

En 1909 ya se saben muchas cosas, y Yáñez utiliza con habilidad el “noticiero histórico” a cargo del viejo Lucas Macías, un compendio de las informaciones del exterior: los ires y venires de don Panchito Madero, el proceso antirreeleccionista, la agitación en el país. Otros personajes hablan de la pobreza, la esclavitud, el resentimiento. En la última parte de la novela, el descontento es patente y abarca al propio don Dionisio que, Yáñez mediante, se pregunta: “¿Por qué no ha de ser la revolución el instrumento de que se sirva la Providencia para realizar el ideal de justicia y pureza, inútilmente perseguido por este decrépito cura?” (p. 386)

Al borde de la Revolución, se presenta la tecnología: “con esta luz que es como si a uno lo encueraran.” La llegada de la energía eléctrica provoca “el descubierto placer de reunirse y hallar sin sentir el peso del tiempo ni los toques de ánima y queda”. En este contexto, la superstición es el pesimismo inevitable, y el anuncio del fin del régimen no viene de criterios racionales sino del sentimiento apocalíptico, el temor de las postrimerías, el cometa Halley. El apocalipsis, por así decirlo, se sobreactúa; anuncia en demasía el fin del mundo, de ese mundo cuyos signos desde Patmos, la isla de los rumores, son el reyismo (el movimiento a favor de la candidatura presidencial del general Bernardo Reyes) y las huelgas: “Quién sabe si ustedes vayan a reírse, dice Lucas, pero se me figura que ya nació el Anticristo, sí, no puede ser otra cosa.”

El apocalipsis es el exterminio del control absoluto. Por eso Yáñez, que en tanto autor también niega explícitamente las libertades de sus personajes, hace que en su discurso agónico Lucas Macías le profetice a don Dionisio su desastre inminente, y el torbellino en donde ya viene Francisco I. Madero:

—Estamos en el filo del agua! Usted cuídese: pase lo que pase no se aflija, Señor Cura; será una buena tormenta y a usted le darán los primeros granizazos: ¡hágase fuerte! —y luego, como en sueños, como en delirios—: un blanco, chaparro él dizque loco… muchachos y locos dicen verdades… hágase fuerte. (p. 376)

III. DE LA GENEALOGIA DE YAÑEZ: CUARESMAS OPACAS Y AROMAS DE MADRUGADA

De manera consistente Al filo… es un alegato anticlerical. (No es sólo eso, desde luego, pero es también eso.) ¿Cómo se explica tal actitud en un autor creyente, en cuya formación, evidenciada en sus primeros libros, interviene lo que Al filo… no admite: la idealización de los pequeños pueblos y de la noción misma de Provincia? ¿Cómo situar el rechazo y la admisión simultáneas del movimiento armado? “Que la revolución no transforme la belleza de nuestras costumbres y nuestra liturgia”, sería la consigna implícita de la tendencia evocativa, cuyo logro más notable (y permanente) es la poesía de Ramón López Velarde (18881921), Alfredo R. Placencia (18751930) y Francisco González León (18621945), en libros intitulados clásicamente La sangre devota, El son del corazón, Campanas de la tarde, De mi libro de horas, El paso del dolor, Del cuartel y del claustro y El libro de Dios.

Ellos, y el término es de López Velarde, proponen la “novedad de la patria”, es decir, la exaltación del gran logro estético del pasado, ya sin sus elementos “materiales” (la política, la economía), y, transparentado como un haz de impresiones, el fenómeno de belleza íntima que la religión ilumina. Poetas admirables, López Velarde, Placencia y González León se acercan a la provincia con optimismo de catecúmenos, y lo por ellos vivido —el reino de los sentidos tal y como lo ornamenta la memoria— se vuelve visión radiante, la pureza floral de las hijas de María, las manos con aroma del lápiz acabado de tajar, la humedad de los patios conventuales, las vibraciones de la madrugada, las calles como espejo en donde se vacía el santo olor de la panadería. Suave Patria, el gran poema de López Velarde, es la cumbre de este designio, que se expresa también en pintura, artes populares, canciones y relatos agridulces (parte de la narrativa de José Rubén Romero, por ejemplo).

López Velarde, Placencia y González León alaban el cristianismo de la inocencia y los pensamientos níveos. En su épica de los sentidos, la misa es la cima del arte de todos los días, y en sus recuerdos muy selectivos el método de la transfiguración es incesante. “Donde dice tarde debe decir hora del ángelus”, podría ser una de sus consignas. Todo se revela a la luz de la mística, que no es sino el don de aclarar lo inmortal que hay en los mortales. De adolescente, Yáñez sigue con devoción a estos poetas, cuya estética traiciona y afirma en Al filo…, donde a la visión ennoblecedora se le opone el otro haz de impresiones y realidades, la inhibición provocada, la sujeción que demanda semblantes radiantes, el candor que resplandece unas horas y se convierte en totalismo acto seguido. Entre otras cosas, Al filo… se acerca a la densidad estética del tradicionalismo, y refiere en su continua forma indirecta cómo un número significativo de las virtudes que la poesía pregona (la inocencia, el aislamiento, la melancolía) integran también el aplastamiento de la voluntad.

Antes de Al filo…, nada en la biografía de Yáñez avisa de su necesidad de entender la fe a la luz del oscurantismo clerical. En muchos sentidos, Yáñez corresponde ideológica y vitalmente a las creencias de su región y los hábitos de su pueblo, Yahualica, en Jalisco. El crítico Emmanuel Carballo le pregunta (en Protagonistas de la literatura mexicana):

—Permítame una conjetura. ¿Su hogar, ampliando sus contornos, no será el pueblo opresivo y asfixiante en que se desarrolla Al filo del agua?

—Es probable. En mi casa dominaba siempre el ambiente, las gentes y las tradiciones de Yahualica. Episodios de Al filo del agua y de Yahualica son relatos familiares de tradición oral. Una oración que se reza en Al filo del agua el día de la Santa Cruz (con consonantes en “as”) la oí de niño muchas veces en mi casa.

Yáñez nace en 1904 en Guadalajara, estudia Leyes en la Universidad de Guadalajara, y pertenece al grupo católico que halla su líder carismático en Anacleto González Flores, el mártir más conocido y reconocido de los cristeros. Yáñez es precoz y en 1923 sustituye a González Flores en la dirección del periódico El Obrero, órgano de la Confederación de Obreros Católicos de Jalisco. En 1925 publica Llama de amor vivo, colección de relatos: “Púsoles atrio el poeta Alfonso Junco. Lo ornaron los poetas Alfredo R. Placencia y Francisco González León, y el artista Alberto Cueva los ilustró.” Se trata de un ensayo de catolicismo militante, tal y como lo explica Yáñez:

Y de aquí que para el artista cristiano la fuente primordial de inspiración es la EUCARIST&IAcute;a, foco de indeficiente luz, abismo insondable de bondad y belleza, LLAMA DE AMOR VIVA, que cantaba célico San Juan de la Cruz.

Desde un lenguaje hoy calificable de kitsch, Llama de amor viva es alegato procristero, la loa al Congreso Eucarístico (“Ojalá que la idea del Congreso que llegó a todas partes como luz, como brisa, como lluvia, despierte la bondad de muchas madres para que dispongan el cáliz de la flor de sus pimpollos, hasta donde llegue, luminoso y benéfico, el rocío de la Comunión. La Hostia es el secreto de la fuerza, la fuente de toda inspiración…”). Y el personaje (sin duda autobiográfico) se eleva en éxtasis:

Al entrar en Huisquilco cierro mi soliloquio:

¡Jesucristo, Llama de Amor viva, Sol de eterna justicia, inflama a nuestra patria, abrásala, para que al fuego de tu caridad se purifique. Ven a reinar y si no a nosotros, concede a tus pequeños cruzados de hoy, los gladiadores de mañana, que canten tu triunfo, y claven tus banderas en toda eminencia. Enamora a los niños, que si los hombres no pueden hacerte reinar, doblegados por el peso de sus faltas, los pequeñuelos, con su inocencia, atraerán tu reinado! ¡Jesucristo, Llama de Amor viva, ven a reinar!

“Viva Cristo Rey.” Los jerarcas católicos y los cristeros pierden la guerra, y en 1928 negocian en secreto. El país profundiza su laicismo, y Yáñez pasa de la militancia eucarística al costumbrismo (Yahualica, Flor de juegos antiguos) y, dos décadas más tarde, a su obra maestra.

IV. LA TÉCNICA: LAS SOLEMNES CAMPANAS

En las entrevistas, Yáñez localiza un tanto vagamente los antecedentes literarios de su obra primera: Juan Ramón Jiménez, Gabriel Miró, Azorín, Tagore. (A esto habría que añadir elementos de la cultura regional del tiempo de su juventud: la prosa y la poesía de los modernistas, Rubén Darío especialmente, el “buen decir” de los abogados, el deslumbramiento ante la meta de la “página perfecta” y la oratoria sagrada.)

Yáñez explica su plan narrativo en Al filo…: “Me propuse aplicar a un pueblo pequeño la técnica que Dos Passos emplea en Manhattan Transfer para describir la gran ciudad.” Respeto la afirmación, pero no encuentro en la novela mayor indicio de las estructuras de Dos Passos. Más bien, creo que en última instancia el libro es un sermón y es una alegoría (el “barco de locos” de un pueblo remoto), aderezados con recursos narrativos en boga en la década de 1940, muy notoriamente aquellos derivados de Joyce y de Proust. Pero la influencia resonante es a fin de cuentas externa. No hay en la novela la introspección que es preámbulo de la sensibilidad contemporánea, ni la fragmentación de la conciencia, sino su opuesto: el reordenamiento de la sensibilidad sitiada por el deseo, y las reflexiones que no son propiamente monólogos interiores sino la renuncia pública a la vida íntima, la confesión sin necesidad de sacerdotes, el idioma escrupuloso y humillado por donde se encauzan agravios, desvaríos, dones proféticos. Y al stream of conciousness se opone, vigilante, severo, monotemático, el coro de los pecadores que relata la vida del pueblo.

Al filo… aprovecha al máximo la acumulación verbal del catolicismo mexicano. En el español tenso y reiterativo de los seminarios, las homilías disminuyen la bienaventuranza de los justos y elevan las llamas del fuego eterno, mientras la comunidad, en el templo o en la sala del difunto, entona el rosario con ritmo hipnótico. Y la retórica de sermones, cartas pastorales, poemas de circunstancias para la Virgen del lugar, alabanzas al Señor Obispo en su cumpleaños, reconvenciones y consejos a los fieles, se distribuye igualmente en exhortos de la piedad cristiana, sacudimientos verbales del fin de los tiempos y consolación administrativa. Y si persiste el lenguaje imperial de casi cuatro siglos, es por ser simultáneamente la voz de la autoridad, la cosmovisión que no admite heréticos y el espacio de salvación.

En un libro ceñido por el idioma litúrgico, las citas en latín aportan el énfasis sacralizado y el toque de fantasía que es señal del poder legitimado por instancias ultraterrenas. El latín se filtra en el habla y lo ajusta, es el sonido incomprensible que los pecadores traducen como la voz de lo alto, la melodía verbal que el cielo admitirá en primera instancia: Pecavi, Domine, miserere mei. Y el furor bíblico sostiene el rigor de la prosa.

En momentos, el idioma linda con la cursilería, como en la reacción de la señora Victoria ante las melodías del campanario:

Desde la mañana del Jueves Santo, la mañana del Lunes de Pascua culminó en Victoria la sorpresa por el tañido prodigioso de las campanas. Emoción inédita. Revolución profunda del ánimo. Como si en el mismo concierto —triunfal y macabro— la elevasen al cielo y la sepultasen bajo tierra, en el purgatorio, en el infierno, en la eternidad. Eternidad celeste y trágica… (p. 182)

El tono va subiendo, despiadado:

Como si al golpe de las campanas fúnebres, musicales, hubiérase comenzado a caer, a caer, a caer sin término, en el doloroso vacío. A través de la Muerte. Solemnes campanas. Como un órgano —a través de la Muerte— tocado por los vientos vacíos, por los vientos grávidos de la eternidad. Un órgano tocado por la Muerte misma. Voz no imaginada: presente aquella mañana en el interminable doblar de las campanas lugareñas, tocadas por la Muerte, desde la eternidad. Campanas eternas… (p. 183)

Y si el idioma no es cursi, es por atenerse a la psicología de sus personajes, que sólo concebirían tales términos y tal relación con las cosas. Victoria, la fuereña, experimenta la revolución profunda del ánimo gracias al elemento musical que es el clímax del sacudimiento piadoso. La metafísica es, entonces, de acuerdo a la versión de Yáñez, el lenguaje de la normalidad beatífica.

V. EL AUTOR COMO PERSONAJE Y PASTOR DE ALMAS

Yáñez es el traductor culto de las confusiones de los personajes. Imposible, por ejemplo, imaginarse a un cura de 1909 pensando en “la descristianización del universo”. Pero Yáñez se acerca a la mentalidad lejana y aprovisiona al lector con explicaciones. Dueño de sus personajes, interrumpe el relato y los interroga o amonesta, como si hiciera un aparte teatral:

(Marta del buen consejo, ¿dónde has aprendido la sabiduría de la vida?, ¿cuál fue la escuela de tu prudencia, Marta, sagaz, doncella zahorí?) (p. 85)

A veces no se distingue entre la voz del pueblo y la del autor:

católica voz, ecuménica voz de la liturgia rota, y del pasado: un pretérito perfecto de tradiciones y fervor; magnífica voz, inconfundible, de los mayores días del año: Jueves y Viernes de la Semana Santa. (¡Nunca sonarán ya las campanas, voz de rutina, y así nos conserváramos en el hechizo del pasado y en el presente de los solemnes días!) (p. 97)

Yáñez actúa a modo del novelista demiurgo del siglo XIX, que en vano previene a los personajes (que no lo oyen por estar en la novela) e informa a los lectores desde el melodrama:

Los planes de Micaela, infaustamente, horriblemente, habían de acabar como los de la lechera que llevaba el cántaro al mercado.

Nefasto día ese dos de mayo en cuya noche Micaela Rodríguez inició relaciones formales con Damián Limón.

¡Desgraciada noche! (p. 174)

Esto desemboca en la iracundia teatral del propio autor. Subyugado por la atmósfera verbal, Yáñez —nuevo padre Coloma, el olvidado autor de Pequeñeces— lanza su indignación:

¿Por qué un rayo, en esos momentos, no abatió a cualquiera de los dos desgraciados? ¿Por qué a esa hora no se abrió la tierra y se tragó a Damián? La noche aciaga hubiese abortado. La vergüenza no hubiese mandado para siempre al pueblo. ¿Quién vendó a Micaela los ojos para dejar de ver tantos augurios funestos? ¿Cómo pudieron estar dormidos hasta los perros de la casa cuando fue concebida la abominación de la comarca?… (p. 201)

VI. EL DESEO COMO LEGION DEMONIACA

Yáñez responde al conocimiento de su época, ha leído a Freud y las divulgaciones freudianas, recela de los sentimientos entendibles o explicables de una sola manera, y sabe que la inocencia no existe o, mejor, que la inocencia es un parapeto, una treta de la malicia, un autoengaño. Desde el porvenir, ilumina lo que sucede en el pueblo prerrevolucionario: “El deseo, los deseos, disimulan su respiración”, y capta los jadeos tras los velos contemplativos, los ardores malamente sepultados a la hora del rosario.

En lo ideológico y lo narrativo, a Yáñez le importa ubicar el deseo (fundamental pero no únicamente sexual) entre las causas de la Revolución. No sólo hay que librarse del Señor Gobierno, de los presidentes municipales y de los hacendados: también de los que reprimen desde el confesionario, el púlpito y el manejo del “qué dirán”.

¿Cómo reconstruir la política sexual en la provincia mexicana a principios del siglo XX

? Yáñez acude al gran ejemplo: la acción de los consejeros espirituales: “La especialidad del Señor Cura es la execración del vicio lujurioso, para que cada uno de los ejercitantes mire su retrato y miseria…” (p. 65). Para solidificar su control, los curas usan el procedimiento ancestral: imponer en los feligreses los vínculos entre el miedo y la culpa, entre la gana y el temor. Un “pueblo subterráneo de pensamientos consentidos, deseos, actos ocultos, vergüenzas solitarias, conversaciones y palabras” es golpeado en su vanagloria y concupiscencia por el método más eficaz: “que imaginen los grandes fuegos y las ánimas como en cuerpos ígneos; que huelan con el olfato humo, piedra azufre, sentina y cosas pútridas; que toquen con el tacto, como los fuegos tocan y abrasan las ánimas” (p. 85).

Transcurrido el exorcismo, el deseo vuelve a gobernar los monólogos de los creyentes: “Verse asaltado por tentaciones y luchar con ellas no era pecado.” Entonces, la Conciencia (el temor de Dios expresado en dudas y autoflagelaciones) no se discute: existe y poderosamente, es lo que nos acompaña en perpetuo monólogo recriminatorio. Y en el confesionario, templo de la Conciencia, se le da forma verbal a lo indecible y, con frecuencia, a lo que ni siquiera se sabía que se pensaba. En las penumbras, en la combinación del oído culpabilizador y la boca que vierte el relato del pecado, se manifiesta retorcidamente la libido, que colecciona sus estímulos en sitios inesperados, en las imágenes y las condenas que regresan como incitaciones y alucinaciones. Las figuras sagradas se disuelven y en el insomnio ceden el paso a caderas, senos, modos de andar y de mover los labios.

VII. LA TEOCRACIA: “VE CON LA VISTA DE LA IMAGINACION LA LONGURA, ANCHURA Y PROFUNDIDAD DEL INFIERNO”

Al filo… narra el esplendor, la crisis y la decadencia de un régimen teocrático a escala. Si casi ningún pueblo alcanzó en la realidad esta perfección levítica, sí son generalizables los rasgos del enclaustramiento. Hay comunidades cercanas, se nos dice, más fiesteras y liberales, pero allí lo más probable es que los sacerdotes entiendan sólo a medias el sentido trágico y patrimonial de la religión.

Todo es desmesurado; para empezar, la decisión de adjudicarle la propiedad del pueblo a una persona. “Este pueblecito —exclama el cura don Dionisio— que puso el Señor en mis manos.” Se exige sujeción a los mandatos del cielo, y el sometimiento a la Iglesia es la flagelación temporal que evita el castigo eterno. Rezar, más que un acto de veracidad última, es el único ingreso admitido a la esfera pública, así sea para reflexionar sobre el pecado, la muerte, el infierno, el Juicio Final, la Pasión y el Hijo Pródigo. Los Ejercicios Espirituales son el gran esfuerzo anual que pospone por unos días las presiones y los cuidados del Siglo. Por eso, en el diseño teocrático, las mujeres, elemento movilizado a diario, no son ni pueden ser lo fundamental. Ellas, las subordinadas de siempre, están seguras, y los Ejercicios se dedican a los dueños de algo, de lo que sea, urgidos de la renuncia última, la entrega a la Iglesia del sentido de posesión. Dice el cura: “Pensad que habéis muerto y que nada sirve preocuparse por lo que se deja.”

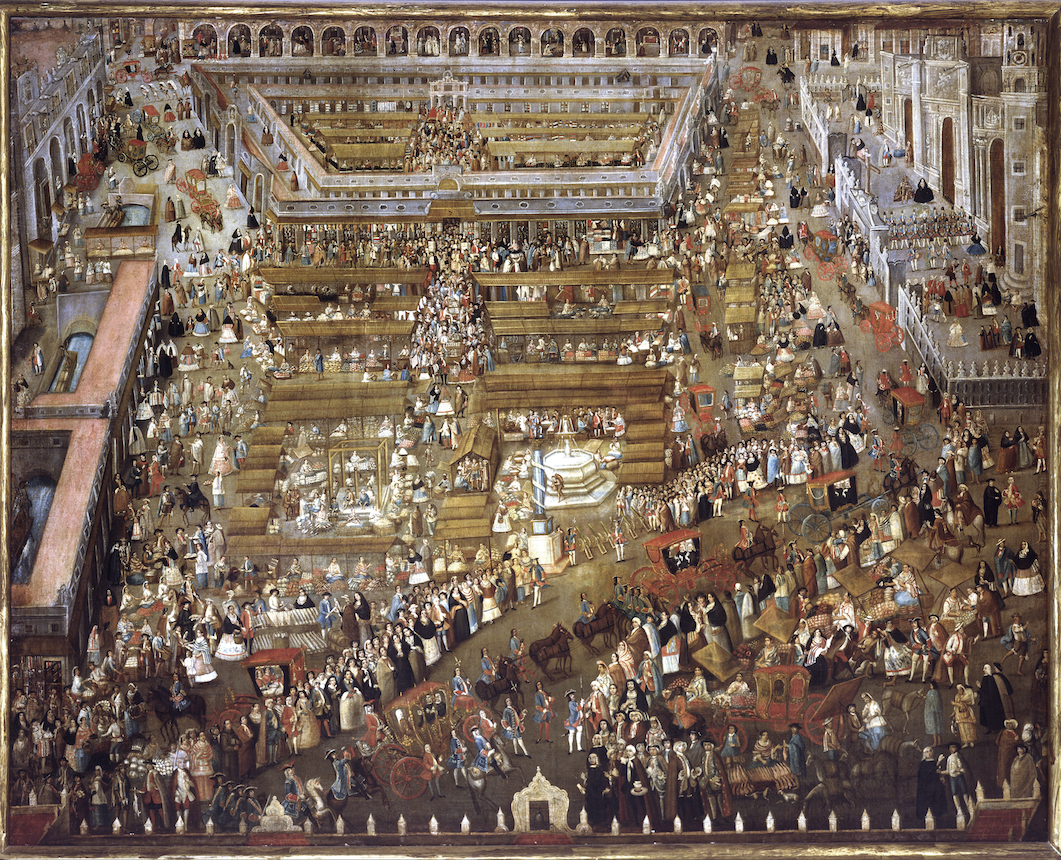

A la teocracia la potencia el orgullo por el anacronismo. El pueblo se ufana de su vocación sacerdotal (el número de estudiantes que envía al Seminario Conciliar), y de su semejanza con Jerusalén, “por el paisaje desolado, por el aire de lamentación” (p. 14). Y la teocracia tiene su agitprop, al punto de que la sangre de los supliciantes en la Semana Santa es ilustración pedagógica.

¿A qué se le teme? Al contagio del exterior (la cizaña de los “norteños”) los trabajadores migratorios que regresan de Norteamérica, a la aplicación de las Leyes de Reforma, a la expansión de los que ignoran al Señor, al sueño desapacible del anhelo de acoplamiento carnal. Y la teocracia deriva su vigor del grado de realidad absoluta que los fieles le conceden al infierno, la gloria y el Juicio Final. Teocracia: apaciguamiento concertado del miedo al más allá. Para los del pueblo, el infierno existe y no es un hecho de la teología sino de la naturaleza, y por eso les parecen tan vívidos y cercanos los conceptos Infierno, Gloria, Juicio Final (que la modernidad eliminará de la vida cotidiana), y por eso en el pueblo es imposible morir sin confesor o vivir desprevenido (hay quienes, durante veinte años, guardan en su cajón ceras y mortajas). Aquí, el pecado es el equivalente de la muerte, y el pecado sin remisión es la autonomía mental. Dice un cura: “Es alarmante la desenvoltura de algunas muchachas, pero sobre todo las ideas que se infiltran, las ideas, las ideas…” (p. 70)

En la teocracia es fundamental educar en el pavor a la heterodoxia. Los niños adquieren uso de razón en un clima inhibitorio, de penumbras. “Y así en los corazones recientes germina la raíz del miedo y de la curiosidad; germina con pausas mortales; germina” (p. 232). Y el medio para proteger la salud espiritual es interiorizar el odio a lo profano, a lo secular, enfrentando “el acoso de masones, espiritistas, liberales, socialistas, juaristas”.

¿Cómo se concibe el mundo exterior? “Esos teatros y cines, esos bailes, esos trenes y coches, esas tantas ocasiones y peligros de las capitales, que se le representaban confusa, diabólicamente.” (p. 36). Y la moral social es la del siglo XVIII:

No hay dolencia en el pueblo como la del honor mancillado: preferibles todas las agonías, todas las miserias y cualquier otro género de tormentos. ¡Cuán difícil aceptar los hechos consumados! (p. 10)

La visión del mal es de aluvión: además de lo sexual, al mal lo representan las lecturas impías (periódicos ateos y anticlericales, novelas sicalípticas), fotos inmorales, masonería, dudas, espiritismo, liberalismo y socialismo, rencor contra los ricos, clubes juaristas, conjuras antiporfiristas, libertinaje de costumbres. Se agobia en su insomnio el Señor Cura:

—Es necesario hacer esto, lo otro, lo otro, lo de más allá … La hija de don Inocencio tuvo la osadía de venir al rosario escotada, distraída y siendo causa de distracción… ¿Dónde, Dios mío, sería la junta de espiritistas?… Hoy he comenzado a trabajar en el descubrimiento de esas novelas; pero mañana mismo hay que hacer esto y lo otro. (pp. 6976)

¿Qué se permite? Aquello que ostenta el Nihil Obstat, las lecturas edificantes como la novela Staurofila, la historia de una mártir de los primeros años del cristianismo, o las condimentaciones moralistas de los españoles de la Conserva: Jaime Balmes, Fernán Caballero, Luis Coloma, Pereda. La madre de Luis Gonzaga lo recrimina: “No, si cuando te digo que a nada bueno conduce que leas a tus anchas la Sagrada Biblia, como protestante” (p. 111). Y tras el registro de casas en busca de libros nefandos, el cura quema Los tres mosqueteros, Los misterios de París, Los miserables, El Judío Errante, Resurrección, El conde de Montecristo.

La religiosidad ortodoxa (que se traduce como el cumplimiento al pie de la letra de la voluntad de los intérpretes de la Ley de Dios) vuelve legítimos y necesarios actos de otro modo inaceptables. Y la religiosidad se expresa por el lenguaje intenso que todo lo mide —evocaciones, sumisiones, asechanzas del pecado y ubicación de los pecadores— en función del gran eje temático: no la piedad sino la muerte, cuya prolongación más vívida en el creyente es una imagen: las llamas del infierno.

Un arma predilecta de la teocracia: la identificación entre lo bello y lo santo, entre lo santo y lo de antes:

(—Bonito antes —dicen éstas, ésas, aquellas mujeres—, bonito antes cuando de veras había costumbres cristianas y temor de Dios: desde el Miércoles hasta el Sábado no se prendía lumbre en las casas y todo era dedicarse a la iglesia) (p. 94)

La teocracia favorece la estética de la intimidación, arte del terror fundado en la versión tremenda, muy hispánica, de la Pasión. En los Ejercicios, los penitentes ven cuadros sobre el Viacrucis y esculturas de la crucifixión: “(intensamente dramáticas, y al fondo un paisaje de terror; nubes cárdenas y negras, rayos, campos desolados, un caserío de tono rojizo, que representa a la malaventurada Jerusalén…)” Memento mori: en el desfile de las alegorías tétricas, acuérdate de la condición perecedera y la inminencia del Día del Juicio:

Los ojos, el alma sobrecogida, pasan de las terribles inscripciones hechas con grandes caracteres, a los terribles cuadros, viniendo de las terribles palabras que resonaron en la capilla: muerte, juicio, infierno y gloria, sin hallar punto de reposo en la batida contra la concupiscencia y el pecado, ni en sueños, porque aun allí las impresiones de la vigilia bullen dislocadas. (p. 59)

La estética intimidatoria se continúa y se prolonga en el martirio en carne propia (los quince minutos de autoflagelación, con “el instrumento que su piedad les haya hecho prevenir”), y en la audición del coro lúgubre: “Perdón ¡Oh Dios mío! Perdón e indulgencia…” Y a las doce, una de la mañana, los curas dirigen el “psicodrama” de los Ejercicios: la capilla se llena con el hedor del azufre y la brea, los monacillos arrastran cadenas por el coro y los cantantes prorrumpen alaridos espantosos. Por los dormitorios se pasea un ataúd, seguido de plañidos y el coro que canta requiem aeternum. Y en el teatro intimidatorio se deposita el sentido de la relación con lo ultraterreno, y en la magnificación, a través de las penas del infierno, del temor natural a la muerte:

Mira que te mira Dios,

mira que te está mirando,

mira que vas a morir,

mira que no sabes cuándo.

Al filo del agua: la homilía de los sentimientos acosados:

… vapor de recuerdos, de remordimientos, de tesoros que se pierden, y de fracasos, de horizontes que no se alcanzaron, que no se alcanzarán a ver; vapor de impotencia; tristeza de fuga irreparable a pesar de las manos contraídas en codicioso ademán, tristeza de lo perecedero, de las cosas que ayer eran vivas y hoy son polvo… (p. 319)

Morbidez, melancolía, lecturas piadosas en la índole de Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Yáñez quiere mostrar la contigüidad del cielo (la certeza en el paraíso) y el infierno (la certeza de que está fundamentalmente en la tierra y que el castigo empieza aquí). Y un modelo priva entre otros: la Divina Comedia, en su confrontación de averno y corte celestial, con las funciones del purgatorio asignadas a la vida cotidiana. Todo es descendimiento mientras no llega la levitación redentora, la muerte. Véase la descripción de “Ejercicios de encierro”, donde desfilan los insomnes que asaltarán la vigilia del Señor Cura:

… y los que viviendo en pecado duermen la muerte del remordimiento, como vírgenes necias; los que sueñan concupiscencias; los que al despertar volverán a manos de angustias, tentaciones y trabajos; el que algún riesgo tenga sobre la cabeza, encima del alma, los enfermos crónicos y los repentinos, los desahuciados, los recién muertos, las ánimas olvidadas de sufragios. (p. 39)

VIII. LA TEOCRACIA: LA PRESENCIA DEL SEÑOR CURA

La sinceridad de los sacerdotes es inevitable. Falta mucho para el “ateísmo práctico”, y ellos se sienten literalmente pastores de almas. Son demasiados para una comunidad pequeña, y muy pocos de acuerdo a los requerimientos de la fe. Don Dionisio, el señor cura, los tiene presente en sus oraciones. Él reza por sus ministros, para que se conserven puros y celosos:

el Padre Reyes (con los peligros de su juventud y carácter), el Padre Islas (con sus escrúpulos), el Padre Vidriales (con sus arrebatos), el Padre Meza (con sus rutinas), el Padre Rosas (con su poca diligencia), el Padre Ortega (con su timidez). La propia flaqueza e ineptitud es el motivo final de la meditación y ruegos del párroco. (p. 69)

El cura tiene autoridad moral sobre sí mismo. Exige porque se exige, y se sabe finalmente santo luego de presidir ese tribunal del día entero que es el confesionario. Es perfecto, por lo tanto sabrá tratar a los imperfectos, a las que dan ocasión de pecar, a los frívolos como el padre Reyes. Los Ejercicios son su imperio, que deben acatar liberales, herejes y masones. Y el Padre Director dirige la lucha contra las asechanzas del demonio, a partir de la táctica que es una obra maestra: el Examen de Conciencia, con su visión de preguntas: quién, qué, en dónde, a quién, cuántas veces, por qué, de qué manera, cuándo.

El cura está al tanto: el centro de su poder es la confesión, y allí todo depende no de lo que el confesor sepa, sino del miedo y del regocijo del feligrés ante sus propias palabras. Por eso, la fórmula “Confiésome, padre…”, quiere decir también: “Y yo le informo de esto a usted, que es un Castrado de Dios, porque no sólo tengo la conciencia del pecado, también la conciencia de la alegría del pecado, y en alguien tengo que verter la historia de delitos, de mi peculado, de mi gana fornicatoria.” Desde el dominio de los sacramentos, desde los Ejercicios Espirituales, los curas domestican o posponen la violencia que acompaña al imposible freno de las pasiones. Representan a la vez la religión y la vigilancia de la religiosidad, la creencia y la observación de la creencia.

El anticlericalismo de Yáñez mucho le debe, por ejemplo, a La Regenta de Clarín, Doña Perfecta de Pérez Galdós, Los fracasados de Mariano Azuela. En esta literatura, el control de la fe es poder político y abandono de la fraternidad cristiana. Y la teocracia alcanza su clímax en las peregrinaciones de Semana Santa, cuando la gente exhibe su fe y su sometimiento. En la hora de la gran procesión no hay disidentes:

Estandartes en vaivén, sin gobierno, múltiples, ricos y finos, rústicos y pintorescos, bordados y pintados, primorosos y toscos; de cofradías desconocidas, extinguidas; de rancherías despobladas, remotas. Escapularios, cordones y cintas, distintivos de toda clase, sobre todos los pechos: la que no es Hija de María, es Madre Cristiana; el que no es del Apostolado, es de la Conferencia de San Vicente, y —chicos, grandes, mujeres, hombres— de la Buena Muerte… (p. 97)

Un cura, el padre Islas, representa el límite de inflexibilidad. Es el monstruo. Cuando Damián Limón, al que su empeño de vivir con libertad lleva al asesinato de su padre y de su amada, cae preso, lo visita el cura don Dionisio. Damián, que quiso matarlo, lo increpa:

—Déjeme: a usted le echo la culpa de ese aire imposible de respirar que hay en el pueblo; a usted, pero principalmente a ese Padre Islas.

—Un aire que quiere impedir los libertinajes fuera de la Ley de Dios.

—Usted comprende que no estoy para discusiones. (p. 271)

En la develación que es Al filo… el padre Islas se revela como el peor villano. Carece de vida privada. No trata a nadie. Detesta a la gente. Odia todo lo sexual y le tiene ojeriza al mismo matrimonio. Por eso su caída es el signo de lo inminente: el debilitamiento de la teocracia, cuya fuerza depende del recordatorio de la existencia física del infierno y de la infalibilidad de los sacerdotes. Si éstos se muestran humanos, su poder se desplaza a la esfera de lo relativo.

IX. LAS MUJERES: LA RONDA DEL ARQUETIPO

Para afirmar su tesis, Yáñez procede simultáneamente con generalizaciones y casos ejemplares. En lo relativo a las mujeres, aliadas naturales de la teocracia en un régimen patriarcal, la primera descripción es de conjunto. Allí, las Hijas de María, las fieles congregantes, estructuran el carácter del pueblo:

imponiendo rígida disciplina, muy rígida disciplina en el vestir, en el andar, en el hablar, en el pensar y en el sentir de las doncellas, traídas a una especie de vida conventual, que hace del pueblo un monasterio… Entre mujeres enlutadas pasa la vida. Llega la muerte. O el amor. El amor, que es la más extraña, la más extrema forma de morir; la más peligrosa y temida forma de vivir el morir. (pp. 1314)

Ni hombres ni mujeres discuten el axioma: “La mujer es el principal instrumento del demonio.” Y su disculpa es su renuncia a la sensualidad. Yáñez no las culpa. Ellas, de modo indiscutible, le merecen veneración y sorna, y quiere fijarlas con malicia hagiográfica, el panal de las enloquecidas de Dios:

—Historial gloriosísimo que con ser inmediato suena de modo arcaico y aun se olvida en el tráfago cotidiano pero calladamente se prolonga en muchas de estas mujeres vestidas de negro, cuya cinta azul y cuya medalla de plata ni la muerte arrancarán del pecho. (p. 226)

Las mujeres son propiedad de padres, hermanos y esposos; son el pozo de ignorancia que resguarda la pureza de la fe, son el caudal de resentimiento que al estallar se vuelca siempre sobre otras mujeres. En Al filo del agua la mayor tragedia es ver cómo, al desaparecer el albedrío, la catarsis se ajusta a las dimensiones del patetismo, y en ese patetismo se aloja “la condición femenina” decretada por el clero, que concentra el ejercicio del placer en las devociones. Yáñez se asoma a las conciencias como a un paisaje indiferenciado con unos cuantos caracteres en relieve, y localiza las características femeninas en la ausencia de psicología y un lenguaje individualizados. Salvo las elegidas, todas proceden como si ser mujer fuese, de modo automático, la eliminación de lo personal, la rebeldía efímera que sólo conduce al vasallaje permanente. “Nadie —reflexiona María, desde su frustración— ni Soledad, ni Margarita, ni Rebeca, ni Lina, ni Magdalena, ni Gertrudis, ni Eustolia, sólo ávidas de sensaciones desconocidas y ansiosas de casarse por mero instinto, sin el profundo, desinteresado e irresistible querer de la pasión de amor.”

Cada personaje, un arquetipo. En el caso de las mujeres, hay cuatro claramente señaladas, y de ellas sólo una evade la condición alegórica: Micaela es la Coqueta, Merceditas Toledo, celadora de la doctrina e hija de María Inmaculada, representa el extremo sometimiento, y las dos sobrinas de don Dionisio, Marta y María, son la educación como renuncia a la voluntad. De ellas sólo María adquiere la complejidad que otorga la resistencia.

En la narrativa latinoamericana de mitades del siglo XIX a mitades del siglo XX, la coqueta es la víctima propiciatoria. Exhibe sus galas y poco después sucumbe, provoca y es castigada, incita sólo para comprobar su esencial inermidad. Es un recurso del moralismo y de la suficiencia patriarcal. En Al filo… Micaela Rodríguez está condenada de antemano, por representar con ardor la noción superficial del cambio, por su avidez carente de estrategia. Es ingenuamente maliciosa, cree posible vencer el “qué dirán”, y rechaza “las mezquindades que rigen el vivir pueblerino”. Es coqueta y usa de su atractivo para abrirse camino al exterior, y alejarse del sitio aborrecido, el “pueblo rascuache, el camposanto”. Para ella la coquetería es el principio de la huida. Mientras sus padres temen que “pudiese haber manchado la gracia del alma”, Micaela se harta:

—Y ahora, que se pudran los vestidos, que se apolillen las sombrillas, porque no será bien visto que ande como la gente, ni que me polvee, ni que use corsé, vestidos claros, medias caladas, ni que me ponga unas gotitas de perfume, porque me criticarán hombres y mujeres. ¡Vivir de hipocresías!… (p. 34)

Como en las novelas del siglo XIX, Micaela, la víctima, es su propio verdugo, la criatura fatalizada en un pueblo que es sinónimo del encierro inescapable. La ha sentenciado su debilidad, y afianza la pena su coquetería.

La que identifica el pecado con el orgasmo, rocía el cuarto con agua bendita y se persigna tres veces antes de dormir, acata en todo los designios de su confesor (“No volveré a leer un libro profano”). Merceditas Toledo, celadora de la Doctrina e Hija de María recién recibida, es la encarnación de la culpa. No se considera persona, sino desacato, profanación en ciernes, juguete de los acicates del Mal, la asediada febril que vive ansiosa de exhibir su fidelidad a la Virgen Inmaculada por encima de las tentaciones.

El padre Dionisio instruyó a sus sobrinas en el abandono de sí mismas. Y en ellas la construcción de la individualidad se da de modo encontrado: por la renuncia al mundo (Marta) y por la conquista de su autonomía (María). Y la tormenta (la revolución de las armas y de las actitudes) se precipita en el pueblo, así no sea formalmente, el día en que María se va con los alzados.

Un personaje complementario es la señora Victoria que, llegada de fuera, intriga, irrita, conmueve y patrocina a Gabriel el campanero, y enloquece a Luis Gonzaga Pérez. En el plan detalladísimo de Yáñez, Victoria es la única sin un cometido específico. No ilustra la piedad ni la malicia ni la rebeldía, y su quebrantamiento del alma al oír las campanas es en lo esencial de orden estético. Al no encajar de manera precisa en la distribución de roles, el personaje de Victoria termina desdibujándose. Es irreal porque no es alegórica, resulta inconvincente porque no pertenece al radio de acción de la teocracia. (En Al filo… el principio de realidad es la sumisión espiritual.)

X. “MISERABLE PASTOR QUE SE HA DEJADO ROBAR LAS OVEJAS”

Al filo del agua termina en la devastación, en el sentimiento trágico del Señor Cura, humillado por la fuga de su sobrina y el alud de almas que se pierden. Él se enfrenta a su feligresía que aguarda su derrumbe, y sólo tiene a mano la fortaleza de la costumbre, la infalibilidad que genera el latín de la misa. Ad Deum qui laetificat juventutem meam… Y al final, en su desfallecimiento, en su derrota ante el Siglo, en su inhabilidad para sojuzgar a los fieles que eligieron la vida, el Señor Cura alcanza la dimensión épica que es posible en Al filo…: la hazaña del fracaso esencial al que complementan y realzan la práctica del rito y la persistencia de la fe.

XI. EPILOGO SIN JACULATORIA

Si no institución, sí es Agustín Yáñez un creyente fiel en las instituciones. Al morir en 1980, es presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, funcionario de la Fundación Cultural Televisa, ex secretario de Educación Pública, ex gobernador de Jalisco, ex director de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito.

En Flor de juegos antiguos (1942), Yáñez se propone la recreación melódica de la infancia de provincia. El término recreación melódica en algo clarifica la índole de las ambiciones. Yáñez imagina una región donde el lenguaje constituye el alma de las cosas, donde se emiten sin pena y sin vanagloria líneas como la siguiente: “Pero yo, esta noche, negra como vestido de mujer, quisiera ser venadito, y charco y chorro de agua, y río, y pájaro clarín” (de Flor de juegos antiguos). Incluso en La tierra pródiga (1960) y Las tierras flacas (1962), sus novelasdenuncia, lo importante no es el cacique o la violencia, sino el intento de estetizar el paisaje, los refranes, la variedad del diccionario rural, la valía de las costumbres, la eternidad del folclor anterior a la televisión.

A Yáñez le apasionó la literatura, pero luego de Al filo del agua no corre riesgos. En este sentido, nada más inútil que su ocultamiento editorial de Las vueltas del tiempo (1973), novela sobre las atmósferas políticas. (Yáñez pospone durante veinte años su publicación por “razones de seguridad”.)

Luego de revisar La Creación, Ojerosa y pintada, Las tierras flacas, La tierra pródiga, Las vueltas del tiempo, Ladera dorada, vuelvo a Al filo del agua y su relación simétrica entre clima verbal y atmósfera religiosa, donde a la liturgia corresponde el uso sacramental del idioma. El virtuosismo resulta esencial en Al filo del agua, pero la novela no se agota en el virtuosismo ni en las devociones clásicas, sino en la indagación profunda en el fanatismo y su variedad de represiones.

“Pueblo de mujeres enlutadas”… La tormenta augurada no es social sino sexual, y Al filo… no es novela de la Revolución, sino la primera incursión freudiana en la provincia que “carecía de inconsciente”. Con maestría, Yañez entrega las nuevas estampas piadosas del deseo y las pulsiones, de las letanías de la lujuria y de la masturbación cumplida como rezo, de los murmullos de la sacristía y el ruiderío de las represiones. El resultado, si no constituye la primera novela mexicana moderna, sí es extraordinario. –