a Tedi, que podría contarlo como nadie

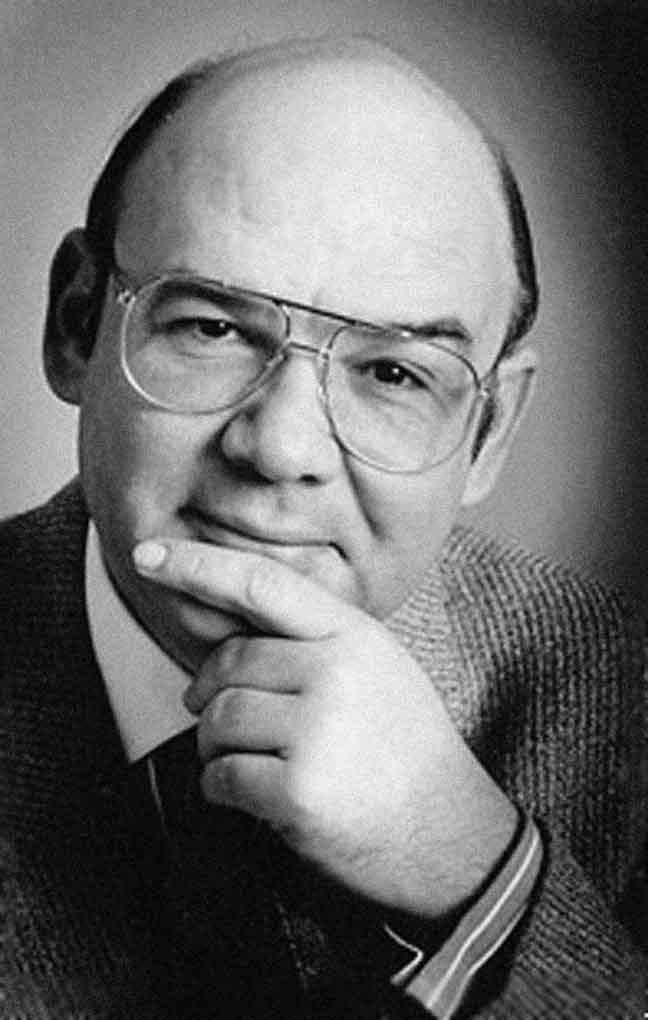

“Escribo porque quiero saber de qué voy a escribir.” La frase –epifanía y burla– era un credo para Álvaro Uribe (1953-2022). Una idea peligrosa en manos del eterno principiante, pero toda una escuela de autocrítica para quien, con sus dones, combate la autocracia del estilo. No se trata de un alegato a favor de una inspirada inconciencia, sino en contra de la literatura como recetario de las buenas causas e indignaciones. Si un narrador conoce ya el destino de sus personajes y la evolución de sus tramas, ¿para qué tomarse la molestia de aburrir al lector (y aburrirse a sí mismo) redactando episodios de imaginería colectiva?

Contra el tono edificante que anula cualquier suceso, la observación atenta y sin prejuicios del azar. No hay buenas causas que no demanden una apología socrática o la salida fácil de la cicuta, y Álvaro lo sabía. Desde su primer volumen –las prosas breves de Topos (1980)–, trabajó contra los prestigios de la coyuntura y biografió las vidas paralelas, imaginarias o minúsculas en torno suyo. Vidas que pasan de la promesa a la demolición de su realidad; que se definen por sus potencialidades y no por sus hechos. Vidas veleidosas como certezas. Vidas que piden ser narradas, no comentadas.

Entre ellas, la del propio Álvaro; no por falta de imaginación sino en respuesta a los horrores de la superioridad moral, que pretende eximir al narrador de las vueltas de tuerca de sus personajes. Álvaro sostenía que las coincidencias, abundantes en la realidad, debían “emplearse con cuidado en la literatura”. Amén de una serie de quebrantos de salud y de expectativas propias, adoptó su credo hasta en las últimas páginas y lo adaptó a su vida hasta el último respiro: “Vivo porque quiero saber cómo y qué voy a vivir.” Un agnóstico como él –quiero decir, un creador pragmático– hizo de lo imprevisible su capilla y escritorio, una forma elegante de la resignación.

De Borges y Monterroso, Álvaro recibió y afiló las armas del humor y la brevedad. (El timing del humor y los gags de la brevedad. El humor entendido como “la inteligencia de la inteligencia”, de acuerdo con Breton, y la brevedad que aspira a lo quirúrgico antes que a lo telegráfico. La gracia de lo puntual y ameno frente a la descortesía de lo extenso y “erudo”, como él llamaba a ese envanecimiento de lo “erudito”.) Durante más de quince años, asistí los miércoles a una comida –o bebida, más bien– en la que departíamos ambos junto con otros escritores, historiadores, musicólogos, músicos y actores. No exagero si califico la conversación de Álvaro de taller informal, en el que su perfecta prosa hablada –“prosa y nada más que prosa”, como pedía Flaubert– tiraba de un plumazo nuestras cursilerías argumentales. Sin prisa ni desánimo, se bebía dos tarros de cerveza y un volumen proverbial de tintos; sorbo a sorbo, asomaban sus paradojas de aforista, su recelo de filósofo y su pavor a los consejos edificantes, a las verdades de manual, a los lirismos y las pontificaciones. No se bebe, según él bromeaba, para volvernos más simpáticos, sino para hacer tolerable e incluso disfrutable al prójimo. El ritual se cumplió semana a semana con la misma sorpresa: más que amenos, descubrimos que el alcohol nos hacía memorables. Para nuestra fortuna, había que volver a recordarlo todo cada miércoles.

Álvaro olvidaba enérgicamente el cine “de arte” y los libros “de autor”. El más ligero tufo a intelectualidad le causaba un refinado asco. Escritor a merced de las vidas que están por vivirse y escribirse, amaba las rutinas domésticas –un amuleto contra lo definitivo, que no lo imprevisible– y despreciaba la falta de estremecimiento en novelas y películas. Se exaltaba con las sagas de superhéroes y palidecía con las tesis de algún director de culto. Leía los diarios de Bioy sobre Borges con la exigencia, pero jamás la ceremonia, con que se lee el Doktor Faustus de Mann o La muerte de Virgilio de Broch.

En Los que no (2021), su última novela –y, al menos para mí, la obra maestra de un conjunto magistral–, ocurre algo insólito en la literatura mexicana: el biógrafo se torna el biografiado. Pero no solo eso. Aquel historiador de los individuos –“no otra cosa es el biógrafo”, advirtió Álvaro– toma un giro tan arriesgado como conmovedor: hace de lo impredecible el mito fundacional de “los que no llegaron, aunque no sea posible decir exactamente adónde”, de “los que no alcanzaron la plenitud que prometían”; de esos que, sencilla y truncamente, no. Un retrato de época transformado en el diario del penúltimo cáncer de su autor. Una novela coral convertida en autobiografía abierta. “Este no es del todo el libro que yo pensaba escribir –reveló Álvaro en una ‘Posdata’ a Los que no–. Mejor dicho: así no iba a acabar el libro que yo estaba escribiendo. Pero los libros también escriben a sus autores.”

Abolir el azar hubiera sido tanto como darle la espalda al dios de los agnósticos: lo contingente. Álvaro no cometió herejías de mal gusto. Sus libros escribieron a un autor que no se durmió en laureles injustamente escatimados y que hoy, tras su muerte, se le otorgan con la generosidad de la culpa, el arrepentimiento o la ignorancia. “Con igual desparpajo, con igual apego a la paradoja como método de autoconocimiento, yo podría acotar: yo también es quien no fue, quien estuvo a punto de ser”, concluye Álvaro en Morir más de una vez (2011). De seguir lo anterior, Álvaro Uribe sería uno de los pocos escritores todavía posibles de nuestra lengua. ~