Hacía tres años que había dejado a J. Llevaba bien la cuenta, porque después de nuestra ruptura me habían puesto un aparato corrector para los dientes. Me había preguntado cómo sería dar un beso a un chico con aquellos hierros metálicos en la boca, pero no había llegado a probarlo. Aquel verano, por fin, me los acababan de quitar. Sonia, una amiga de los tiempos de la universidad, me contó cuál era su plan de vacaciones, visitar a una conocida que trabajaba en Guatemala como cooperante. Le pregunté si no le importaría que me sumase.

Como digo, había cortado la relación con J. Él era quien debería estar fastidiado, pero lo cierto es que yo no me encontraba demasiado bien. Hacía poco tiempo que había conseguido un trabajo fijo, y a veces temía que a partir de entonces los años se sucedieran más o menos iguales unos a otros. Así que me sentí ilusionada ante aquella decisión repentina: viajar a un país lejano del que apenas tenía conocimiento.

Al principio J. y yo solo habíamos sido amigos. J. se me declaró una noche en un bar, en el segundo año de carrera. En realidad yo ya sabía que le gustaba, porque se notaba bastante. Pero no solo se trataba de sospechas. Un compañero de clase me lo había contado. De un modo un tanto indiscreto, me había dicho que entre los chicos de nuestra pandilla había una especie de acuerdo de no intentar nada conmigo por respeto a su amigo.

En esa época yo era bastante dicharachera. Cuando daba conversación a J., solía responderme tan solo con el silencio y con una mirada anhelante. Entendí el esfuerzo que le había costado pronunciar aquellas palabras, aprovechando un momento en que nos habíamos quedado a solas: “Tú… Me gustas.” Le respondí lo mejor que pude y supe que yo no sentía lo mismo por él. Se llevó las manos a los ojos y noté que aguantaba las ganas de llorar. Le pasé un brazo por sus anchas espaldas, aunque no era la persona más adecuada para consolarle.

Hacía más o menos un año a mí también me habían roto el corazón. En esa ocasión no me encontraba en un bar nocturno, sino en uno de tapas. No sé bien qué palabras empleó mi director de teatro para referirse a que se acababa “lo nuestro”. Recuerdo que delante de nosotros había un plato de papas con mojo que se quedaron frías y sin tocar. Levanté la cabeza hacia el techo para que las lágrimas no salieran de mis ojos. Durante un rato contemplé las molduras doradas de las esquinas y el color crema de la pintura como a través de un cristal empañado. Sentí que bebía mis propias lágrimas. Cuando por fin bajé la vista, mi director de teatro me sonreía de un modo un tanto malicioso. Pagó la cuenta y nos despedimos con un par de besos en la mejilla. En la calle, por fin, pude llorar cuando nos dimos la espalda.

Durante el tiempo que estuvimos juntos, no sé bien qué signifiqué para mi director de teatro. A veces se lo preguntaba. Una vez me dijo: “Eres una tía guapa. Eso es, una tía guapa.” Lo repitió poniendo cierto énfasis en aquella combinación de palabras para darme a entender que en realidad no se refería a que fuera guapa exactamente, sino más bien a que me consideraba como alguien de fiar, de buena pasta o algo así. Unas semanas más tarde pareció hallar la palabra que mejor nos definía. Dijo que éramos “amantes”. Yo asociaba ese término a una relación encubierta, pero durante un tiempo esa expresión me hizo sonreír.

Por entonces no había otra cosa que deseara más en el mundo que ser actriz y que estar con él. Me imaginaba de gira con nuestro grupo por distintas ciudades. Cuando iba a su casa, me prestaba obras de teatro para que las leyera: Ionesco, Brecht, Beckett, Pinter… Tenía intención de representarlas algún día, y me dejaba entrever que contaba conmigo para algún personaje principal. Al placer de nuestros besos y caricias se unía el de cuando me daba indicaciones sobre el escenario. También me pasaba novelas y libros de toda clase. Quería que los actores de su compañía nos interesáramos por el arte y por cualquier cuestión de la vida. Nada de lo humano había de resultarnos ajeno. Yo escuchaba sus palabras como si me alimentaran, y a él le seducía mi entrega. Parafraseando el título de una obra, decía que yo había sido contaminada por “el veneno del teatro”. Él también era como un veneno que recorría mi cuerpo y mi cabeza.

Me matriculé en Biblioteconomía porque le escuché comentar en una ocasión que era una carrera que tal vez cursaría si alguna vez retomara los estudios. Él había abandonado Magisterio para dedicarse al teatro. Yo también pensaba que ese sería mi destino. Por el momento seguía el camino natural, que llevaba de bup y cou a la selectividad, y después a la universidad. Pero al mismo tiempo recorría otro sendero, marginal y en buena medida autodidacta.

En el primer año de carrera no hice mucho caso a mis compañeros de clase. Me creía más madura que ellos. Yo tenía una vida aparte: hacía teatro, iba con frecuencia a estrenos de obras junto a mi director, después tomábamos algo por ahí… Nos metíamos mano en el Parque Grande y en algunos bares. Nos acostábamos en su habitación, procurando no hacer ruido. Nuestra diferencia de edad era acusada, pero su cuarto tenía un aire adolescente que me resultaba reconocible. Mi director de teatro se había independizado cuando había comenzado a impartir talleres y cursillos, pero un tiempo después había regresado a la casa de sus padres porque no podía mantenerse. Era bastante manirroto. Siempre me invitaba, no solo porque yo andaba peor de dinero que él, sino también por un sentido suyo de la caballerosidad.

Aunque él y yo ya no estuviéramos juntos, creí que podría soportar seguir en el grupo de teatro. Después de que me dejara, acudí a la siguiente reunión de la compañía. Parecía una pobre fantasma. Aquel día, nuestro director de teatro nos presentó a una chica rubia y de ojos verdes como “una nueva incorporación a nuestro proyecto”. Recordé entonces las largas conversaciones que habíamos mantenido acerca de aquel proyecto, y en ese momento me sentí excluida de la expresión “nuestro”. Debí sospechar algo cuando ella fue muy afectuosa conmigo al darme un par de besos. Al poco rato él comenzó a acariciar su espalda, que asomaba por un vestido corto y sedoso. Entonces me di cuenta de lo que sucedía y de que, efectivamente, nosotros habíamos sido amantes, mientras que ellos no ocultaban su relación. Unas semanas más tarde dije que dejaba el grupo. Mis compañeros aceptaron mi decisión con expresión comprensiva. Él me miró con la misma sonrisa maliciosa de aquella otra vez, delante del plato de papas con mojo. Le divertía que yo mostrase mis sentimientos como una flor abierta. Ya era mayor de edad, pero en muchas cuestiones todavía seguía siendo una adolescente.

Todo lo que hasta entonces había constituido mi mundo se fue al suelo. Pasaba los ratos muertos echada en la cama, ciega y sorda a lo que sucedía a mi alrededor, como si me hubieran disparado un dardo analgésico. Poco a poco salí de mi aletargamiento. Un día en el autobús, mientras me dirigía hacia la universidad y contemplaba cómo se mecían las copas de los árboles del camino, me sentí clarividente. Con el ánimo sereno, pensé que me había curado pero que la sanación conllevaba una vacuna. Ya nunca me podría volver a enamorar. Notaba incluso una especie de coraza física que protegía mi pecho. Por entonces tenía dieciocho años, a punto de cumplir los diecinueve.

Comencé a relacionarme más con mis compañeros de la carrera. Hasta ese momento tan solo había hablado con ellos en los intermedios de clase y en la cafetería. Ya no era especial. Adiós al brillo, a creerme de alguna manera elegida, a los pies y al corazón alados de cuando me dirigía hacia aquello que consideraba mi refugio secreto. Esa pérdida me apenaba y me aliviaba a la vez. Me uní a las salidas nocturnas de mis nuevos amigos, por las zonas del Royo y de Zumalacárregui. Íbamos en grupo a bares donde la música estaba muy alta y para hacernos entender teníamos que hablarnos cerca de la oreja. Bebíamos litronas que nos pasábamos unos a otros y que pagábamos a escote. No comíamos nada por ahí. Cenábamos en casa para ahorrar ese gasto y dedicar todo nuestro dinero a la bebida. Yo era como un niño que no ha probado las chucherías durante su infancia, y cuando lo hace se pega un atracón. Pero al mismo tiempo notaba cierto desajuste con mi vida de antes. El modo de alternar con mi director de teatro había sido parecido al de mis padres: tomábamos cañas con abundante espuma, vino servido en copas, manitas de cerdo, caracoles a la brasa… Eso ya había quedado atrás, pero debía admitir que lo echaba en parte de menos.

Una noche, después de una fiesta, me enrollé con el compañero de clase que me había desvelado lo que J. sentía por mí. Aquel chico me acompañó una parte del trayecto hasta mi casa. Él vivía en el barrio de Las Fuentes, muy cerca del Puente de la Unión. Nos besamos tendidos sobre un trozo de césped que había junto a aquel puente. Cuando nos despedimos, yo me encaminé sola hacia la margen izquierda del río.

Aquella vuelta a casa se me hizo más dura de lo habitual. J. y yo no habíamos dejado de ser amigos después de aquella conversación en el bar. Incluso se podría decir que, una vez puestas las cartas sobre la mesa, nuestra relación se había estrechado. J. ya no se mostraba conmigo tan cohibido como antes. Quedábamos con frecuencia a solas, como si fuéramos una pareja, pero sin serlo. En muchos de esos encuentros me entregaba cintas de casete con compilaciones de música que había grabado especialmente para mí. Creo que hablaba de él sobre todo a través de esas canciones. Yo le contaba cosas acerca de mi vida: que había querido ser actriz, las discusiones que solía tener con mis padres, mi relación con mi director de teatro… Él me escuchaba con una expresión dolorida. Parecía querer absorber ese daño y liberarme de él para que tal vez fuese capaz de amarle.

Mientras atravesaba el interminable Puente de la Unión pensé en J., en lugar de en el chico con el que acababa de estar recostada sobre el césped. Me hubiera gustado tenerle en ese momento a mi lado. Me pregunté a mí misma: “¿Por qué no?” Unos días más tarde le dije a J. que estaba dispuesta a intentarlo. Tenía tanto miedo como si me lanzara a hacer puenting. Esa misma noche nos dimos un beso. Tuve que obligarme un poco, porque no deseaba en realidad acercarme a sus labios. Nuestra relación duró tres años. Recuerdo bien ese aniversario. Pensé que si no lo dejaba entonces seguiríamos juntos toda la vida.

Un tiempo después de abandonar el grupo, comencé a escribir pequeñas obras de teatro. Ya no deseaba subir a un escenario. No quería tampoco participar en experiencias colectivas. Me alegraba de haber escapado de esa “familia” que mi director quería que formáramos los miembros de su proyecto. Quizás no de un modo casual, lo había llamado El Hospicio. Sin embargo, a veces yo sentía que había cometido algo así como una traición. ¿Qué había sido de todo aquello que me había importado tanto? Tal vez la escritura dramática era una manera de que lo que hasta entonces había sido mi pasión no quedara del todo reducido a cenizas.

Mi director decía que los actores, aunque tuviéramos fama de exhibicionistas, éramos en realidad grandes tímidos. Quizás eso unía el oficio de escritor con el de actor, además del deseo de contar a los demás una historia. Yo me consideraba una persona bastante pudorosa. Y, sin embargo, cuando escribía exponía cuestiones de las que me hubiera costado hablar en una conversación ordinaria.

Recuerdo la sensación de sorpresa que tuve cuando compuse mi primer diálogo, del mismo modo que un niño que escucha por primera vez su propia voz. Hasta entonces había interpretado los textos que habían redactado otros. Procuraba aprendérmelos de manera perfecta. Aquello me daba la falsa impresión de que solo podían ser así y no de otra manera. Pero en esos momentos yo era quien decidía y dudaba acerca de qué palabras utilizar y quien fijaba, por decirlo de alguna manera, el texto.

Le daba a leer estas escenas y obras de teatro a J. para que me dijera su opinión. Una de las veces se molestó un poco conmigo porque creyó reconocerse en uno de los personajes y pensó que lo ridiculizaba.

Después de finalizar Bibliote- conomía me presenté a unas oposiciones, mientras que J. se matriculó en una segunda carrera. No quería buscar un empleo tan pronto. Estaba a gusto con su familia, y prefería alargar un poco lo que para él era la dulce vida del estudiante. En cambio yo estaba deseando empezar a trabajar para marcharme enseguida de casa.

Aprobé aquella oposición y conseguí una plaza en una biblioteca pública de mi ciudad. Pasé entonces a ganar de golpe una buena cantidad de dinero. Sin embargo, J. y yo seguimos llevando la misma vida de antes. De vez en cuando íbamos al cine o a algún concierto y después tomábamos algo por ahí. Para no herir su orgullo, continuamos alternando nuestras invitaciones, como habíamos hecho cuando ambos estábamos en la universidad: una vez pagaba el uno, otra vez pagaba el otro. Además, también debía reconocer que, acostumbrada como había estado a las estrecheces, tampoco sabía muy bien en qué gastar aquellos ingresos que crecían mes a mes en mi cuenta corriente. Sin que fuera mi propósito, ahorraba bastante.

Cuando enseñé a J. los planos de una promoción de pisos de protección oficial a la que estaba pensando inscribirme, me miró con cierto pesar. Percibía que la distancia entre nosotros se agrandaba.

La ruptura me volvió más humilde. El amor de J. me había malacostumbrado. Aunque había tenido aquel momento de clarividencia hacía un tiempo, deseaba que alguien apareciese en mi vida. De hecho, en parte dejé a J. por ese motivo: no quería estar con él y a la vez fijarme en otros chicos. Pero ningún hombre se me acercó en el transcurso de esos tres años. Tenía un mono de contacto físico. Por las noches, en los bares, me hubiera ido con cualquiera que me hubiera rozado un brazo. En los momentos de desánimo pensaba que en mi caso nunca se daría el encuentro con otra persona.

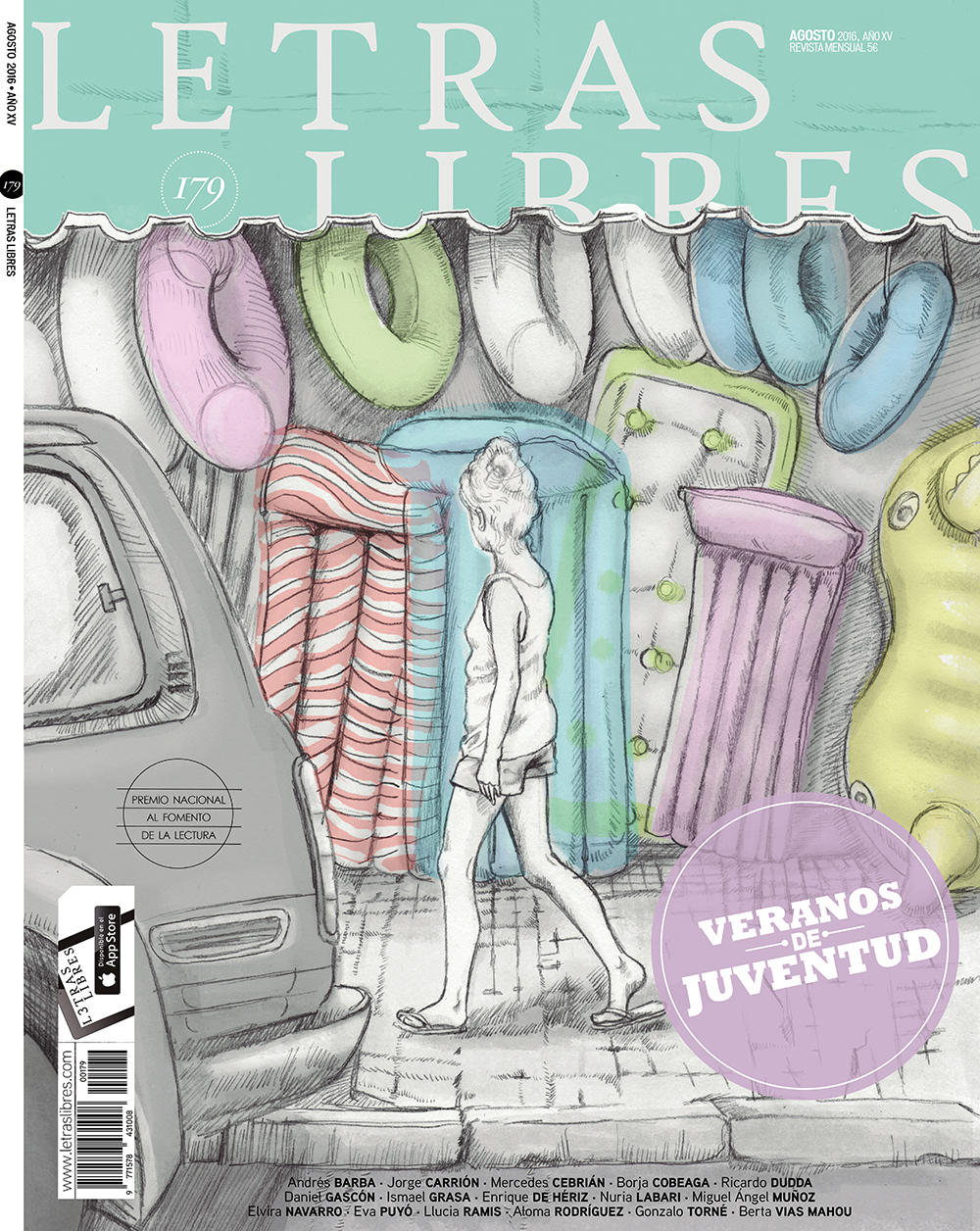

En la mochila que preparé para el viaje a Guatemala, metí bastantes prendas hippies. Las había llevado con asiduidad en la facultad y en los ensayos de teatro, pero poco a poco habían ido quedando arrinconadas en mi armario. Decidí que me desharía de algunas de ellas en ese país para que así no pesase tanto el equipaje a mi vuelta. A Sonia y a mí nos habían considerado las hippies de la carrera. Pasados los años, Sonia mantenía más o menos el mismo aspecto que en la época de la universidad, mientras que yo me sentía como un reptil que cambia su piel por otra nueva, y que la deja abandonada tras su camino.

Cuando llegamos a Guatemala, la amiga de Sonia nos recibió en una especie de urbanización donde vivía. Yo imaginaba que se encontraría alojada en un lugar más modesto y próximo a las comunidades indígenas con las que colaboraba. El caso es que agradecí disfrutar de ese confort. Estuvimos con ella un par de días. Nos llevó a conocer las cooperativas de mujeres que había ayudado a crear y que se dedicaban, sobre todo, a la artesanía textil. Compré una colcha para cama individual, hecha a base de retazos de tela, y un “tú y yo”, un juego de mantelitos con servilleta para compartir con la pareja. No sé si había algo de incongruencia en esas dos adquisiciones, o si más bien tenían pleno sentido. Estaba sola en esos momentos, pero no renunciaba a que algún día hubiese una persona a mi lado con quien tomar un desayuno.

Después, Sonia y yo fuimos a recorrer el resto del país por nuestra cuenta. Guatemala era en esos momentos un lugar bastante seguro pero poco adaptado al turismo. La amiga de Sonia nos dio indicaciones acerca de cómo llegar a las distintas ciudades y algunas direcciones de amigos y cooperantes. He de admitir que me hizo ilusión entonces la aventura de subirme a medios de transporte poco convencionales para un occidental, como una barcaza de mercancías o la parte descubierta de una furgoneta, cuando nos dirigíamos hacia nuestros destinos. Pero, una vez más, sentí un desajuste. Estaba viajando como si fuera una estudiante con pocos ingresos, cuando en realidad podía permitirme unas vacaciones más cómodas. Quizás el proceso de madurar consistía, precisamente, en buscar ese ajuste entre lo que hacía y lo que era.

A nuestra vuelta, después de un periplo de unas dos semanas, la amiga de Sonia nos preguntó qué era lo que más nos había gustado de todo lo que habíamos visitado. Sonia respondió que sin duda la zona del Pacífico. Allí nos habíamos adornado con flores en el pelo, habíamos bebido unos jugos de fruta deliciosos y habíamos visto cómo los chicos y chicas negros bailaban entre ellos una especie de lambada.

Cuando fue mi turno, dije que mi lugar preferido era Antigua. El nombre real de la ciudad era más largo, pero todo el mundo la conocía de ese modo abreviado. Había sido la capital del país hasta que un terremoto la había destruido en buena parte. Todavía se podían comprobar los estragos de aquel episodio aquí y allá, casas que habían sido señoriales y de las que tan solo quedaba en pie su esqueleto. Pero, entre las ruinas, habían surgido pequeñas librerías, restaurantes coquetos, puestos con flores… Quizás en mi elección pesó también el recuerdo de una canción de Bunbury, titulada “El extranjero”, y que decía en un momento dado: “En Antigua quisiera morir.”

Yo no pensaba en Antigua como un buen lugar donde morir, sino más bien como el único de toda Guatemala donde yo podría vivir. Las demás zonas que había conocido eran en verdad hermosas, pero debía admitir que solo regresaría allí de visita, no con el propósito de quedarme: el lago Atitlán, el parque de Tikal, Chichicastenango, la nueva capital…

Lo que me había conmovido de aquella ciudad colorida y destartalada es que hubiera sido capaz de recuperarse y, en cierta manera, de renacer después de aquella catástrofe. Lucía una belleza orgullosa que no ocultaba los avatares de su historia y, al mismo tiempo, se abría resplandeciente a lo nuevo. Pensé en mi futuro hogar. El edificio de protección oficial, del que finalmente me habían adjudicado una vivienda, no era por el momento más que un agujero en la tierra. Pensé también en los dos hombres importantes que había habido en mi vida: uno me había dejado, al otro lo había dejado yo. No sé si se trataba de una reconciliación, pero en esos momentos podía decir que yo era quien era en parte debido a ellos, y me reconocí afortunada. En el aeropuerto, antes de tomar el avión, me despedí de aquel país y también de muchas otras cosas. Me sentía fuerte para regresar. ~