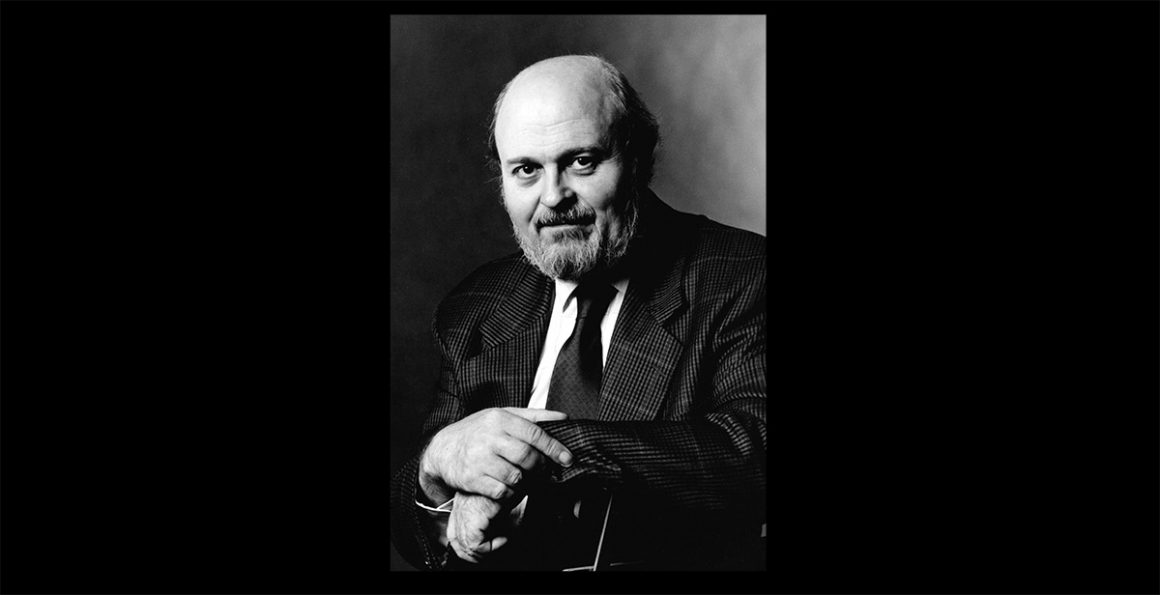

Nacido en Mar del Plata (1943) y muerto tempranamente en Buenos Aires (1997) a consecuencia de un cáncer de pulmón, Osvaldo Soriano fue uno de los escritores argentinos más traducidos y mejor recibidos por la crítica y el público europeos. Su primer éxito narrativo fue Triste, solitario y final, a la que siguieron No habrá más penas ni olvido, Cuarteles de invierno, A sus plantas rendido un león, Una sombra ya pronto serás, El ojo de la patria y La hora sin sombra. De sus comienzos en un periodismo directo, combativo y refrescante en el diario La Opinión –que desde 1987 continuó en el exitoso e iconoclasta Página/12, del que fue editor– se han recogido varias muestras reeditadas, como sus novelas, en América y Europa: Artistas, locos y criminales, Rebeldes, soñadores y fugitivos, Cuentos de los años felices, Piratas, fantasmas y dinosaurios y Arqueros, ilusionistas y goleadores, todos tan intensos, certeros y amenos como su narrativa.

Tuvo una niñez errante con su familia, fue delantero centro en Tandil y redactor de la revista Primera Plana en Buenos Aires. Durante la dictadura militar, Osvaldo Soriano se trasladó a Bélgica y, posteriormente, a París. Vivió también en los Estados Unidos antes de volver a su país, donde el éxito no le sacó de sus casillas. La entrevista tuvo lugar en un boliche bonaerense, donde Osvaldo Soriano se mostró como hombre reflexivo, cordial, socarrón y escéptico.

¿Tus primeras vinculaciones con el hecho literario?

Son muy tardías. Al menos con lo que tradicionalmente se entiende por literatura. Soy hijo de un funcionario de la compañía de aguas que debía desplazarse por todo el país, incluso por lugares muy remotos en los que muchas veces no había ni librerías. Mi único acercamiento a la palabra escrita era a través de la historieta. Consumía tres o cuatro revistas de historietas semanalmente. Además, yo tengo una formación más bien técnica. Hice la Escuela Industrial en Neuquén hasta el cuarto año. Pero he vivido en San Luis, en Río Negro… en muchos lugares. Y nací en Mar del Plata, pero de una manera casual, por eso la pregunta “¿de dónde soy?” me pone en un aprieto. Debí leer los primeros libros hacia los veintiún años, en Tandil. Allí un amigo me pasó algunos libros de ciencia ficción. Recuerdo Soy leyenda de Richard Matheson, que, creo, fue el primero, pero luego devoré toda la colección de ciencia ficción que hacía Editorial Sudamericana. Posteriormente –no llegué a Buenos Aires hasta los veintiséis o veintisiete años– empecé a leer de manera muy caótica a los clásicos alternándolos con la novela policiaca. Saltaba con gran candidez de Crimen y castigo a El halcón maltés, de una novela de Evelyn Waugh a Papá Goriot, de Los hermanos Karamazov a una novela de misterio. La mayoría de los escritores han tenido una formación humanística a través de su familia o de sus estudios. Ese no es mi caso, quizá por eso le tengo menos respeto a la grandilocuencia. Además, los acercamientos eran mucho más intensos, era descubrir mundos nuevos. Recuerdo que descubrir a Dostoievski para mí fue acceder a un mundo que ni siquiera sospechaba que pudiera existir. En otro extremo, leer a Raymond Chandler fue descubrir toda la costa de California y meterme en sueños que dieron origen a mi primera novela, Triste, solitario y final. Aún hoy me ocurre esto. Soy lector tardío de autores famosos. A Graham Greene lo he leído en los últimos años y todavía estoy leyéndolo. Hasta le he mandado tarjetas postales como un admirador más. Los amigos se sorprenden: “¿Cómo no habías leído El americano impasible?” ¡No! La leí hace poco. ¡Qué maravilla! En Francia me leí a todo Simenon, pero tengo grandes huecos en mi formación cultural. Puede que preguntes si leí a alguien que todo el mundo ha leído y no lo he hecho. Lo puedo leer mañana, pero este caos con el que accedo a la literatura no me lo podré ordenar nunca y no tengo ningún interés en hacerlo.

Hay, pues, no solamente un nomadismo vital, sino también un nomadismo literario como lector y como escritor: tres de tus novelas se desarrollan en la Argentina, otra en los Estados Unidos, otra entre África, París y Zúrich, otra en varios países de Europa…

Claro, soy escritor porque nomadeaba, ya que en mi casa no había un solo libro de literatura. Y aprendí a narrar porque leí sobre todo a narradores. Hoy mismo casi no puedo leer otra cosa que no sean grandes narradores como los que te he citado. En mi casa no estaba ni siquiera el Martín Fierro, que para mí era la cosa más antipática del mundo porque todo el mundo hablaba de él en la escuela, en cualquier lado. Lo mismo el Facundo de Sarmiento, que no leí hasta hace diez años. Y me deslumbré. Mi formación es de cultura totalmente popular. Y supongo que se me nota.

Entonces ¿cuál es tu actitud ante la literatura experimental y vanguardista, hoy tan fuera de los circuitos, por otra parte?

Fuera de los circuitos, pero reemplazada por otras fórmulas como el posmodernismo que a mí me resultan interesantes, cuando están bien hechas. Me fascinó leer a Bret Easton Ellis. Me habían hablado algunos jóvenes de su primera novela, Menos que cero, pero me costó encontrarla. Cuando lo hice la leí en una noche. Pero cuando abrí el libro y vi la foto, me dije “¡Este no es Ellis!”. Era igual que Scott Fitzgerald, que fue también rico, famoso y gran escritor a los dieciocho años. Y la primera foto de su libro también está movida como la de Ellis. ¡Y llevan el mismo peinado!

Me puse a leer la novela buscando a Scott y lo encontré. Hay un diálogo breve en el que un personaje dice: “Hay un tal Scott que murió de una sobredosis.” Con esto tira un hilo que va desde El último magnate hasta esta novela cuyos protagonistas son los hijos de aquellos magnates de Scott. Ellis no pierde de vista a ninguno de sus maestros, como suele suceder en nuestra época. Yo, que conozco bastante la literatura de California, puedo decir que es la primera vez que se parece a la California de los años ochenta, que refleja la atmósfera reaganiana con alguna lucidez.

Además, hay que ser muy inteligente para no poner ni un solo diálogo interesante. Creo que el más brillante es: “¿Qué has hecho tú esta tarde?” Y el otro responde: “Me he bañado en la piscina.” Hay escenas que se conectan con la California de Chandler, de Scott, de Nathanael West. Creo que a ellos les hubiera gustado. Ellis va mucho más allá de lo que van otros. Su novela es los Estados Unidos de los ochenta. Esa novela sería imposible aquí o en España.

Por no conocer California o por cortedad a mí me fatigó y me aburrió, como La conjura de los necios de J. K. Toole.

Esa es otra historia que poco tiene que ver con posmodernismos. A mí me gustó, pero no me entusiasmó de la misma manera. Es como la contracara de esta. Todo está demasiado lleno. Yo intuyo que, cuando la escribió, él suponía que no iba a ser entendido y eso le gustaba mucho. De todos modos, estoy tan sorprendido como vos del éxito de las novelas de Ellis. Si hubiera leído el original para un editor, creo que la hubiera rechazado porque nunca hubiera pensado que se fuera a leer. ¡Y lleva millones de ejemplares! Y escrita a los dieciocho años. Pero no se puede saber si un escritor es considerable o si esto que a mí me pareció interesante es fugaz. Un escritor, en general, se confirma en la segunda novela. Que ya está por ahí, pero ahora no puedo leerla. Tengo pendientes otras de Graham Greene. Yo, si leo una novela y no me atrapa a las diez páginas, me voy. No soy un estudioso y leo por placer. Si no recibo ese placer a los diez minutos, me voy. Y lo mismo me pasa en el cine.

Esa actitud parece una característica de la época. Por cierto, que ya han pasado casi treinta años desde el último auge de los experimentalismos, que coincidió, además, con un público más abierto, más receptivo. Hoy la gente busca otro tipo de sensaciones u otro tipo de historias. Yo no sé si el experimentalismo ha desparecido por autoconsunción o porque nadie quiere saber nada de él.

Pero ¿ha desaparecido realmente? En Europa tal vez sea así, pero aquí me lo encuentro en todas las esquinas. Los tienes en cualquier parte. Otra cosa es que lo que hagan sea realmente interesante. Aquí lo posmoderno ha tenido poca recepción. Supongo que los posmodernos entierran a la vanguardia, pero se convierten a su vez en una suerte de avanzadilla. Lo que pasa es que en los países donde las industrias editoriales son muy poderosas a cualquier cosa se le puede abrir un mercado interno. En Francia es obvio que, desgraciadamente, el editor empieza a avanzar sobre el escritor y eso debe pasar también en los Estados Unidos y hasta en España. Se llega al extremo de que los editores proponen los temas que, según el estudio de mercado, interesan, incluso indican cómo se debe construir la novela. Eso a nosotros es más difícil que nos ocurra. No todo en el subdesarrollo son desventajas.

Tú eres un escritor poco proustiano, poco dado a interiorizaciones.

Sí. Yo no me atengo mucho a juzgar. Las cosas más íntimas o cercanas no las he podido proyectar nunca en literatura. Por ejemplo, nunca he podido ni podré escribir una novela que discurra en Buenos Aires. Me resultaría imposible. No sabría cómo describir el Obelisco. De ahí que todo sea en mis libros lugares imaginados. Una de mis últimas novelas discurre en África, en un lugar que no existe. Eso me permite crearlo. Me da libertad para inventar un monumento, un cine al lado de una heladería. El primero se desarrolla en Los Ángeles, ciudad que entonces no conocía. El segundo y el tercero en ciudades imaginarias… Luego viajo a la ciudad que he descrito y encuentro que es un disparate, que nada tiene que ver con la real. Tampoco se dará o no seré consciente de ese problema porque nunca releo mis libros. Hay autores que son sumamente hedonistas y les gusta leer su propia prosa. Pero supongo que si hiciera eso siempre encontraría algo horrible y que me haría exclamar: “¿Cómo he podido hacer esto? ¿Cómo he podido cometer semejante dislate?”

Esos disparates no suelen ser estéticamente deplorables.

Sí, pero me refiero a que otras opciones que me parecen muy bien en otros autores yo no las sabría desarrollar. Yo, como todo escritor argentino, soy un gran admirador de Roberto Arlt. He releído veinte veces los pasajes donde hace esas descripciones de Buenos aires y me digo: ¿cómo se puede hacer esto? ¿Qué diría yo? ¿Fulano cruzó el Obelisco? ¿O describo el Obelisco?

Pero tu caso es muy distinto. Lees una página de Arlt y ves que es un hombre atormentado, arrastrando su biografía de medio fracasado, su niñez dolorosa. En ti no se ve nada de eso.

Es que mi niñez no la recuerdo.

Esto aterraría a Martínez Estrada, por ejemplo.

Con el que comparto muchas cosas: ciertas sensaciones de la Pampa, donde yo he vivido, la puesta de sol, los amaneceres. Pero no soy alguien que se haya planteado desentrañar los vericuetos del arte. Supongo que estarán en algún lado. Pero no. Después de los Karamazov, de la Bovary, de En busca del tiempo perdido, me daría vergüenza.

En todas las literaturas, pero muy notoriamente en la argentina, se puede decir que su historia es la de unos hombres intensamente desdichados: Quiroga, Martínez Estrada, Fijman, Arlt… En cambio, Manuel Puig y tú, que en un tiempo fuisteis los dos novelistas jóvenes más famosos, no dabais para nada esa imagen.

Cierto. Manuel no la daba tampoco y puede ser lo único que tengamos en común además de que los dos venimos de pueblos del interior, de sociedades muy opresivas. Él escribió una obra maestra: Boquitas pintadas. A las demás se les ve la costura. Manuel era demasiado perfecto.

De tu generación, o un poco mayor, es también Abelardo Castillo, al que se le conoce muy poco en España, a pesar de que tiene una de las mejores novelas en castellano con el tema del alcoholismo, El que tiene sed, que fue editada en mi país. Él está también en esa línea de escritura que podemos llamar “desdichada”.

Fue uno de los escritores que más admiraba cuando era joven. Debe tener unos diez años más que yo. Es un hijo de Poe. Esto a mí me parecía fascinante. Todos tenemos encima la tradición americana. Pero después Abelardo se silenció hasta esa novela, que yo no leí y que ahora lo voy a hacer después de lo que dices.

De cualquier modo, la escritura de Abelardo Castillo es muy lancinante, demasiado personal y arrebatada. Y eso parece que no se lleva. Tú, aunque trates temas que están en el candelero, no parece que imbriques tus problemas personales en la literatura.

Sospechaba lo que dices de Abelardo. Es difícil pasarse tantos años sin escribir y lanzarse a un tema como ese. En cuanto a mí… Mis personajes, en el fondo, lo tendrán todo de mí, pero como característica superficial lo que me pasa es que, si en el momento de escribir tengo un ataque de alergia, ellos tendrán ataques de alergia, y, si tengo una pena de amor, ellos, aunque sea de refilón, dirán que tienen una pena de amor, pero difícilmente profundizarán en eso. Yo creo que la ocultan con gran pudor, aunque sea para mostrarla por otro lado.

¿Qué es, pues, lo que te obsesiona al escribir?

Esa vieja cosa de qué hacemos con este país, y qué es estar acá y qué es estar afuera de acá. Toda esta vieja historia que ya arranca de Facundo y que escritores actuales como Ricardo Piglia en Respiración artificial, una novela considerable, vienen tratando. Lo que ocurre es que yo no lo puedo tratar en forma trascendente. Me interesa ver cómo reacciona una suerte de argentino medio en una situación difícil. Para ver si se puede encontrar alguna explicación al desastre. Aquí va siempre al revés todo y a mí me divierte esta idea. He sido mil veces calificado de escritor antiargentino y mil veces vilipendiado por nacionalistas o patriotas.

Muertos los grandes patriarcas de la literatura argentina (Borges, Cortázar, Mujica Lainez…), parece que ese puesto debía corresponderle a Bioy, al que solo ahora se le empieza a hacer caso. El sueño de los héroes me parece una de las mejores novelas del siglo.

Es una obra cumbre. La estoy releyendo ahora. Esta obra fue muy atacada por la crítica, entre comillas. Atacada e ignorada. Una de las mayores satisfacciones que he tenido fue en una de las últimas ferias del libro en que Bioy se acercó a mí, me puso una mano en el hombro y me estuvo diciendo lo que pensaba de la novela. Casi me desmayo. Que ese monumento viviente a quien yo no me había atrevido siquiera a telefonear se dirigiera a mí… Ya te digo, uno de los momentos cumbre de mi vida. Yo sudaba y me decía “¿qué habré hecho yo, que he impresionado a Bioy; ya me puede pasar cualquier cosa después de que Bioy me felicite espontáneamente”. Realmente, leyendo las pocas cosas que ha escrito Bioy sobre literatura, creo que tenemos visiones muy cercanas. Él no es un teórico. Da consejos paternales para escribir, como Horacio Quiroga… Consejos que creo que hay que escuchar. Que yo sigo. Que sirven, lo mismo que los de Quiroga… Cuando leí en su decálogo: “No escriba bajo una fuerte emoción”, me dije: “¡Qué pelotudez!” Pero, es verdad, viejo, es verdad…

Ahora que os habéis quedado Bioy y tú, quería saber si hay una crítica que os ataca y discute como fueron atacados Cortázar, Borges, Mújica, Quiroga o el propio Manuel Puig. Dejamos a Sabato, que es otra historia.

A Manuel Puig también lo podemos dejar aparte porque lo han olvidado. Él repudió, de algún modo, la Argentina por razones que son atendibles, y él, que fue un gigante, uno de los grandes best seller, está completamente olvidado, excepto por algún grupo marginal. La Argentina tiene mucha facilidad para el olvido. La verdad es que a Manuel no le interesaba nada de lo que yo hago. A mí, ya digo que Boquitas pintadas me parece una obra maestra, y La traición de Rita Hayworth, una gran novela. Lo de después no me interesa y él piensa que lo mío no vale ni para limpiarse el culo. Pero teníamos muy buena relación. Nos hemos encontrado en Europa y todo bien. Aquí es muy difícil encontrar escritores que sean amigos entre ellos. Estamos todos disgregados, enfrentados… Lo normal, en una profesión en que cada uno se cree el mejor. En otras literaturas no siempre pasa eso. Scott Fitzgerald creía que el mejor era Hemingway. Claro que Hemingway también se creía el mejor, pero dejaba entrever que también Faulkner era un escritor considerable. Acá, en general, vos te sentás frente a cualquiera y vas a oír: “No hay nada, salvo mi obra. Lo demás, una mierda.”

Pero lo que vos me decís de la crítica… Generalmente, me ignoran, no existo para ellos, no soy un escritor. Alguno de mis libros provocó en la izquierda un shock muy grande porque trata el tema de la izquierda y el marxismo en joda y eso aquí todavía no se asume. Me pegaron todos, salvo un par de críticos más abiertos que se empezaron a hacer preguntas. Los escritores “vanguardistas” son mucho mejor tratados por esa crítica. Saludan como “obra cumbre” libros de los que yo, honestamente, no puedo pasar de la quinta página. No es que sea un cerrado o un viejo, simplemente no entiendo. Creo que eso refleja el estado del país. Y eso que me pasa a mí ocurre con otra serie de escritores aceptados por los lectores.

Prácticamente todas tus novelas han vendido decenas de miles de ejemplares.

Pero la crítica golpea en proporción a la venta. No hay que olvidar que el eje de este país es el fracaso. Lo que se aplaude y se saluda es el fracaso, empezando por mí: todos mis personajes son fracasados. Y eso que, literariamente, es uno de los temas que menos me interesan. Pero tenemos una verdadera adoración por el fracaso. En la crítica el no fracaso es castigado duramente. Después de estar dos años trabajando como un perro con A sus plantas rendido un león un crítico escribió: “una novelita escrita en siete semanas para llevar a la playa”. Otro, mientras, la comparaba con Ana Karenina. ¡Qué carajo tiene que ver! ¡Si me comparas con Tolstói pierdo siempre! Al contrario, en el exterior las críticas pueden ser favorables o desfavorables, pero son mucho más serenas. Como acá nos conocemos todos, nos odiamos cordial o violentamente. La literatura argentina no está tan mal como la crítica nos la presenta ni está tan bien como estuvo en otros tiempos. Nos quedan Bioy, David Viñas, Ricardo Piglia.

Y ¿cómo te manejas con el éxito? Hay escritores que lo llevan muy mal, se ponen imposibles, otros se deprimen, alguno ha llegado a decir que el éxito es lo peor que te puede ocurrir.

Si uno no lo sabe manejar, sí. Algunos hasta se han suicidado. Yo no voy a hacer esas payasadas. No voy a mesas redondas, no voy a presentaciones de libros, no presento los míos. Así me permito decir a mis amigos escritores: “Yo no voy a tu presentación ni te voy a molestar llamándote a la mía. Olvidemos estas payasadas.” Concedo entrevistas, pero no a todos los medios. No a las revistas de extrema derecha ni a las que fueron tolerantes con la dictadura. Puedo ser muy antipático cuando me lo propongo. Además, se puede tener mucho éxito y luego vender doscientos ejemplares de la que sigue. Salvo cuando uno escribe novelas a pedido del público. No es mi caso. El caso de casi nadie en la Argentina, porque, al no haber un mercado, no tiene sentido el responder a los impulsos de ese mercado. Si lo hubiera y alguien dijera “voy a hacer una novela para vender quinientos mil ejemplares”, le felicitaría, me parece bien, no le hace mal a la literatura, no le hace daño a nadie. Me parece bien que se gane unos pesos. Me parece bien, mientras no reivindique que ha escrito una obra maestra. Hay quien lo hace acá. Medina lo hace. Y lo respeto. Él hace números, piensa en la cantidad de lectores… Hace bien. La historia dirá si lo que hizo tiene algún valor.

Cortázar me decía que a medida que iba teniendo éxito consideraba que la cuestión le aludía cada vez menos, que el éxito era una forma de reencontrarse consigo mismo, que hasta el éxito era otra persona y que le sirvió incluso para prosperar en su calidad literaria, si se puede hablar así.

Julio tenía muchas cosas inexplicables. Fui muy amigo de él y nunca dejaba de sorprenderme con sus cosas inexplicables. Creo que fue el único escritor que tratando el tema de cuando uno se empantana en la escritura –eso de que has escrito una novela y piensas que es la última que vas a escribir en tu vida porque no te va a dar para más– me dijo: “Eso a mí nunca me pasa.” Yo venía de preguntárselo a Italo Calvino, que me dijo: “He escrito una mala novela y creo que va a ser la última.” Todavía no la había publicado. “Se la di a un par de amigos, me dijeron que es mala y debe ser mala. Creo que no voy a poder escribir más. No tengo nada que decir.” ¡Hijo de puta! Esa mala novela era Si una noche de invierno un viajero y estaba destrozado. Eso le pasaba a Calvino y le pasa a todo el mundo que conozco. A Julio no. Era muy especial. Como todo gran escritor, tenía cierta soberbia modesta. A mí me cuesta mucho hablar de sus libros con un escritor. Y de los míos, no digamos. Me pongo muy mal cuando alguien saca el tema. Con Julio me pasaba eso, pero, siendo el autor de Rayuela, a veces me entraban ganas de decirle cuánto bien me había hecho, pero se lo tenían que haber dicho tantas veces… Es como decirle a Graham Greene que El americano impasible o El revés de la trama son grandes novelas. Uno se siente profesional de la mentecatez. O de la tautología.

Creo que el hecho de que una novela tenga éxito en países como este en que muy poca gente lee novelas te convierte en un bicho raro muy odiado por la mayoría de tus pares. No me creo único ni peco de extrema modestia. Me digo que si las novelas están traducidas a quince lenguas algo les deben haber visto. Entonces, entre el punto de vista del que me ignora y el del danés o el turco que me lee debe haber un punto intermedio en el que ubicarme.

¿Te trazas un plan previo a la hora de acometer tus narraciones?

No. Me muevo por impulsos. Escribí El ojo de la patria porque tenía ganas de escribir una novela de espías. Pero de espías desastrosos. Una novela de aventuras que a lo mejor tratara además de descubrir alguna otra cosa, pero sin torturarme tratando de darle al personaje lo que no tenga. O él se mueve por sus propios medios o yo no se lo puedo dar. Pero esto no es una receta. Soy un poco atípico. Jamás he sabido en una novela mía lo que va a pasar en la página siguiente y, hasta el momento en que termina, jamás he sabido dónde va a ir a parar un personaje. Hablaba mucho con Manuel Puig de esto y él tenía todo absolutamente previsto: desde el principio, punto por punto, hasta cómo iba a terminar. Yo le decía: “Es aburridísimo. ¿Para qué escribís, si ya sabés cómo termina?” Yo me aburriría enormemente si lo tuviera todo en la cabeza, lo que me sostiene es ese misterio. No puedo modificar al personaje. Una vez que se impulsa le dejo que me lleve. Pero no descarto ninguna manera de trabajar. Cortázar escribía sueños, y lo hacía como un dios. Yo no sueño más que cosas triviales o terribles, pero que son como un cuento de Poe. A otro amigo escritor se le ocurren cosas que apunta y guarda en una caja de zapatos. Yo le digo: “Tus arranques, tus comienzos de capítulo son muy buenos. ¿Cómo lo hacés?” Resulta que mete mano en la caja al azar y sigue hasta que no se le ocurre nada más. Luego saca otro papelito, y así… Es muy misterioso.

Tanto en la sociedad como en la literatura argentina se respira frecuentemente una suerte de fatalismo, de derrotismo, de desesperanza, quizá explicables por toda la historia reciente del país, pero cuando se ha tocado fondo siempre se puede esperar un impulso ascensional.

Si descubriéramos el porqué del pesimismo encontraríamos el origen del mal. Vos tomás a historiadores argentinos y ni siquiera dos de ellos se ponen de acuerdo sobre en qué momento empieza la decadencia. Ese comienzo de Conversación en La Catedral, “¿En qué momento se jodió el Perú?”, valdría perfectamente para acá. Y algo parecido podría decirse del Brasil. Pero allí hay menos fatalismo. Allí se quieren todos. Al contrario de lo que hablábamos antes, no he logrado que un escritor brasileño me hablara mal de otro, y he hecho lo posible. Pregunté a João Ubaldo Ribeiro: “¿Vos sos el más grande de tu generación?” Me dijo: “No. Es Márcio de Sousa.” Pregunté a este: “Dice Ribeiro que sos el más grande de tu generación.” “El más grande de nosotros dos es Nélida Piñón”, me respondió. Pregunté a Nélida Piñón y me salió con otro. Allá creen en el futuro, tienen la idea de gran país, aunque les vaya muy mal. Nosotros estamos viejos, no vemos el futuro, no lo hay. Nuestros dos países, España y la Argentina, son los que más literatura han generado sobre el problema del propio país. A los franceses no se les ocurre hacer eso. Vosotros llevabais siglos haciéndolo y ahora os hemos tomado el relevo. ~