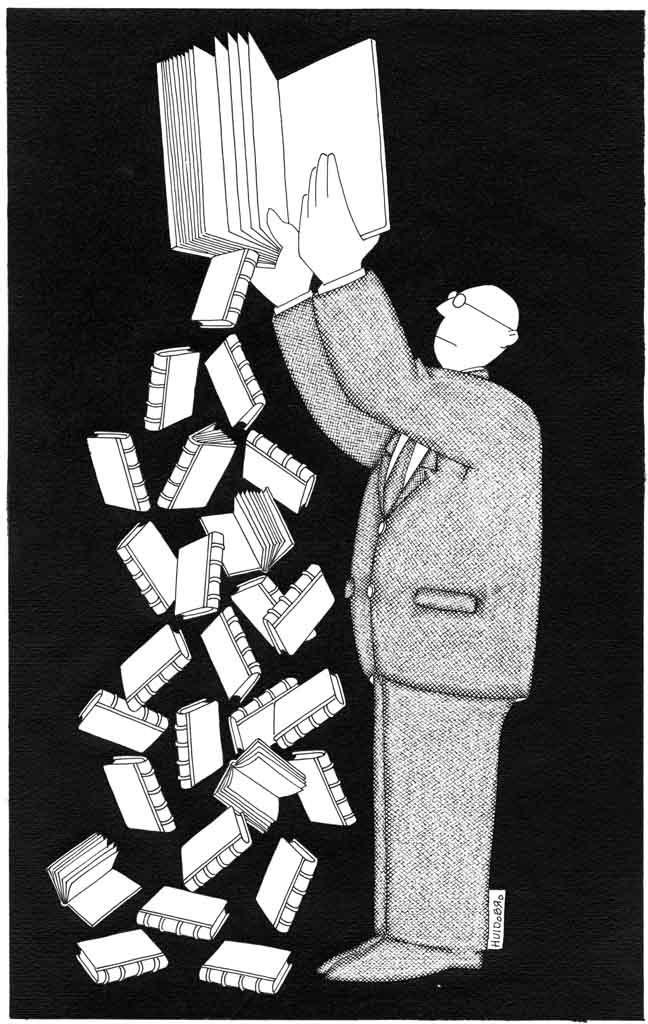

En el libro Whoever fights monsters, de 1992, el exagente del FBI Robert K. Ressler cuenta cómo, a mediados de los setenta, introdujo en esa agencia la práctica de entrevistar asesinos seriales convictos. El objetivo era explorar la mente de quienes asesinaban de forma ritual y periódica, para así encontrar patrones de comportamiento que pudieran evitar futuros crímenes. Antes de la llegada de Ressler ya existía en el FBI la llamada Behavioral Science Unit. Sin embargo, el propósito de ese departamento era solo entrenar policías en, por ejemplo, la negociación de secuestros, por lo que se rechazaba la colaboración de especialistas en salud mental. Desde niño, Ressler se había interesado en el porqué de los asesinatos monstruosos que reportaban los diarios. A diferencia de sus colegas, estaba seguro de que la psiquiatría y la psicología permitirían anticipar los pasos de un asesino en fuga. Sin autorización de sus jefes, comenzó a visitar las cárceles que albergaban a los asesinos seriales más notables de la época. Fue Ressler quien acuñó el término “asesino serial” para referirse al grupo de psicópatas que desarrolla una adicción a matar: aquellos que se obsesionan con una fantasía y buscan perfeccionarla una y otra vez.

A la par del contenido del libro, su título es fascinante. Puede traducirse como Quien lucha con monstruos y es notable que el sujeto de la frase no sea el asesino mismo, sino aquel que se planta frente a él. Viene de un aforismo de Nietzsche que Ressler usa como epígrafe: “Quien con monstruos lucha cuide de no convertirse a su vez en un monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, también este mira dentro de ti.” En su libro, Ressler cuenta que leyó a Nietzsche poco antes de comenzar su proyecto de entrevistas con asesinos, y que le parecía que apuntaba tanto a la fascinación que ejercía en él todo el asunto como a los peligros que representaba. Tan necesario le parecía evitar perderse en el abismo (y tan probable que sucediera) que iniciaba sus cursos y conferencias proyectando una diapositiva con la cita. Piénsese en las implicaciones de que el hombre que sistematizó la práctica de conversar con asesinos seriales advirtiera que todos somos monstruos en potencia. O bien, que todos tenemos pulsiones oscuras, aun si la mayoría tiene estructuras psíquicas que las frenan.

La historia de Ressler y algunas de sus entrevistas se recrean en la serie Mindhunter, producida por David Fincher. Aunque de las mejores, Mindhunter es solo una de las decenas de ficciones y documentales sobre asesinos seriales que han surgido en los últimos años y que conforman uno de los géneros temáticos más populares. Su audiencia es tan alta que algunas producciones se dan el lujo de cuestionar los motivos de sus propios espectadores. Muchos aficionados al género también nos preguntamos por qué lo somos. No habría que descartar lo que sugirió el agente del FBI que se consideró un combatiente de monstruos: que la oscuridad está en uno, y más vale tener esto presente. La atracción hacia el monstruo, aquella de la que advertía en sus cursos, demostró ser tan real que hoy se presenta en millones de espectadores ávidos de asomarse a la mente de un asesino serial.

El eslabón entre la aportación de Ressler a la criminología y la veta cinematográfica y televisiva a la que dio lugar fue, sin duda, una película: El silencio de los inocentes, dirigida por Jonathan Demme. Estrenada en 1991, narra la historia de una agente del FBI que gracias a los consejos de un caníbal encarcelado captura a un desollador de mujeres. Basada en la novela homónima de Thomas Harris, El silencio de los inocentes hizo visible una práctica que no existía veinte años antes: consultar asesinos seriales para elaborar perfiles criminales. Más aún, dejaba ver a la perfección ese intercambio de miradas riesgoso entre el monstruo y quien lo combate. A lo largo de la película, la inexperta agente Clarice Starling (Jodie Foster) observa al psicópata Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) y permite que él lo haga de vuelta. Ressler asesoró a Harris en la escritura de la novela, lo que explica el peso que tiene en la trama el vínculo que se forma entre la joven íntegra y el caníbal refinado.

A propósito de los treinta años de El silencio de los inocentes se han publicado recuentos de su legado. Casi todos celebran lo obvio: que el personaje de Clarice –una mujer que se enfrenta al sexismo de sus colegas– diera lugar a una estirpe de “personajes femeninos fuertes”. (Su reencarnación más reciente es la detective ruda de la serie Mare of Easttown, producida y protagonizada por Kate Winslet.) También se habla de que la película fue el origen del estereotipo del asesino con iq más elevado que el promedio (una herencia no tan festejada). Esto es cierto solo en parte. Puede que Hannibal Lecter sea el epítome del psicópata con carisma, pero treinta años antes, en Psicosis (1960), Hitchcock le había dado al asesino Norman Bates el aspecto inofensivo de Anthony Perkins. Y, en todo caso, cuando Hopkins interpretó a Lecter, buena parte de los estadounidenses habían sucumbido al hechizo que ejercía el célebre Ted Bundy, de guapura casi diabólica y discurso articulado.

Como sea, atribuir el impacto de la película a tópicos como “mujer vencedora” o “asesino seductor” pierde de vista que Foster y Hopkins, cada uno por su lado, intuyeron que esta era una historia sobre los límites de la incomodidad. La construcción de sus personajes se basó en trasgredir la línea que divide el bien y el mal; en comprender que la oscuridad acecha, y más vale saber navegarla. Foster había leído la novela de Harris y estaba empeñada en interpretar a Clarice. Se enteró de que Gene Hackman planeaba dirigir la película y pensaba acercarse a él una vez que Ted Tally terminara de escribir el guion. A pesar de que sería su debut como director, Hackman abandonó el barco cuando su hija leyó la novela y le pareció aberrante. Cuando la productora Orion le asignó el proyecto a Demme, este le ofreció el personaje a Michelle Pfeiffer y, cuando ella lo rechazó, a Meg Ryan. A ambas actrices les parecía inconcebible participar en algo tan violento. Foster ya le había hablado a Demme de su deseo de interpretar a Clarice: no le importaba, le dijo, ser su última opción. Rescato esta anécdota por sus implicaciones: si de alguien se hubiera esperado un rechazo hacia el proyecto, era de Foster. Apenas diez años antes, en 1981, ella misma había sido el blanco de un psicópata peligroso: John Hinckley Jr., quien intentó asesinar al presidente Ronald Reagan para llamar la atención de la actriz. (Ressler entrevistó a Hinckley Jr. y su encuentro se incluye en el libro.) Es solo especulación, pero el roce de la actriz con un monstruo de la vida real parece haberla inoculado. Es irónico que, justo ella, no tuviera remilgos como los mencionados arriba. Si acaso, Foster prestó al personaje la experiencia de ser el objeto de una mirada maligna. El papel le ganó el segundo Óscar de su carrera.

Luego está Hopkins y su Lecter “civilizado”. El trazo de un psicópata de buenas maneras, cultura amplia y gustos finos viene de la novela de Harris. Para deleite de muchos, en 2013 el escritor reveló que había basado el personaje en un médico mexicano, Alfredo Ballí Treviño, a quien conoció en el penal de Topo Chico, a principios de los sesenta. Ballí no era caníbal, pero había descuartizado a un amante. Harris no sabía que era uno de los presos, y sostuvo con él una conversación en la que el médico revelaba conocimientos sobre la psicología de la violencia. El entonces periodista quedó marcado por la amabilidad de Ballí y porque exudaba “una cierta elegancia”. El guion que recibió Hopkins, escrito por Ted Tally, ya describía a un asesino refinado y lúcido. Sin embargo, fue el actor quien decidió que para colarse en la mente de Clarice bastaba posar sobre ella una mirada sostenida. (“Nada asusta más a alguien que mirarlo más de diez segundos”, dijo en una entrevista.) Tanta palabrería sobre el “monstruo”, dijo, le hizo ver que, para realmente representarlo, debía mostrarlo como lo contrario. Es decir, comprendió que esta era una historia sobre semejanzas, no diferencias, entre una psique normal y una descarrilada. En la memorable secuencia del quid pro quo, Lecter orilla a Clarice a admitir que su infancia dolorosa y marcada por el asesinato de su padre y de los corderos la llevaron a buscar venganza por la vía institucional. Verse reflejada en el monstruo será más útil para la agente que todas las advertencias sobre mantenerlo a distancia.

La puesta en escena (y en cuadro) de Demme refuerza que la mirada y sus consecuencias son el eje de la película. No hicieron falta diálogos para establecer que, al inicio de la historia, Clarice lidia con colegas que subestiman sus capacidades. Cuando su jefe Jack Crawford (Scott Glenn) la cita en su oficina para pedirle que visite a Lecter, esta recorre pasillos, sube escaleras y entra en elevadores siempre atrayendo la atención de ojos masculinos. Unas miradas son condescendientes; otras de franco acoso. Secuencias más adelante, cuando la agente por fin enfrenta al caníbal, lo encuentra detrás de un muro de cristal acrílico, en una celda bien iluminada. El uso del cristal fue la solución que propuso Kristi Zea, la diseñadora de producción, a un problema técnico: los barrotes entorpecían la edición de las tomas cerradas. A la larga, el uso de este material permitiría a Demme filmar el rostro reflejado de los personajes, sobre todo en la mencionada secuencia del quid pro quo. Ninguna toma en la película condensa mejor la noción de que el monstruo está en uno como aquella en la que, por efecto del vidrio, se superponen los rostros de Foster y Hopkins.

En su libro Ressler narra el caso de un agente en entrenamiento: el joven se sintió tan halagado por los secretos que le reveló un psicópata que abandonó la carrera y se convirtió en su biógrafo. Clarice no sucumbió a la seducción de Lecter, pero las consecuencias de su interacción son visibles. Hacia el final de la cinta, le hace saber al agente Crawford que en adelante no permitirá comentarios que la rebajen. Al lograr la captura del asesino en serie, Clarice les come el mandado a aquellos que la creían incapaz. Es el caso del Dr. Chilton (Anthony Heald), el arrogante psiquiatra que la había humillado. En la escena final de la cinta, Lecter lo tiene en la mira. En honor a su pupila, el mandado incluirá a Chilton mismo, y el comérselo será literal. ~

es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.