Martin Scorsese fue un niño enfermizo. El hijo menor de un planchador de telas y de una costurera nació en Corona, un suburbio de Queens, en Nueva York, el 17 de noviembre de 1942. Sus padres, Charles y Catherine, fueron parte de la primera generación de italianos nacidos en Estados Unidos. Los dos nacieron en el barrio que sería conocido como Little Italy. Antes de que naciera Marty –así llamarían de cariño a su hijo–, el matrimonio Scorsese decidió salir de Little Italy y mudarse a Queens, una zona también ocupada por hijos de inmigrantes, pero mucho menos tradicional y asfixiante.

Marty disfrutó la tranquilidad de una casa amplia y usó su patio como escenario de los juegos que inventaba. Sin embargo, no llegaría a aprovechar la libertad de las calles de Queens. A los tres años de edad se le diagnosticó asma.

Cuando Marty cumplió seis años, dos cosas cambiarían su vida tal como la conocía hasta entonces. Una fue que sus padres llevaron a la casa una televisión. Aunque los primeros equipos empezaron a funcionar desde principios de los cuarenta, la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial obligó a las operadoras a suspender transmisiones de 1942 a 1945. Tres años después, había en el país menos de 55 mil aparatos, de los cuales unos treinta mil estaban en el área de Nueva York. Una de estas televisiones estaba en la sala de la familia Scorsese.

La segunda sorpresa no lo hizo tan feliz. Sus padres le avisaron a él y a su hermano Frank que tenían que mudarse de su querida casa de Queens. No les dieron más explicaciones; solo les dijeron que en adelante vivirían en el vecindario donde ellos crecieron, Little Italy, y que instalarían a Marty en casa de sus abuelos.

…

Martin se volvió discípulo de las Hermanas de la Caridad, la escuela parroquial con más tradición en Nueva York y a la que iban los hijos de inmigrantes italianos. Las monjas se dieron cuenta de que el niño ponía mucha atención cuando le hablaban de los momentos en que Dios descendía a la Tierra, y fácilmente lo convencieron de ser acólito en la misa diaria de las diez y media. A esa hora, le decían, Dios bajaba al altar.

Para un niño con una sensibilidad por encima de lo normal, las ceremonias del catolicismo eran una fuente de gozo. Los cantos en latín, la teatralidad de los ritos y el dramatismo de las escenas representadas en pinturas y estatuas formaban un espectáculo casi comparable al del cine. Al igual que una película, las ceremonias religiosas eran para él la puerta a una dimensión superior en la que el cuerpo y sus limitaciones dejaban de ser un obstáculo. Por si fuera poco, en esos años las carteleras anunciaban épicas bíblicas filmadas en colores ricos y saturados, tan llamativos como los ropajes de los curas y figuras que adornaban las paredes de la iglesia.

Las monjas irlandesas de la catedral de San Patricio también notaron que Martin era un niño especial. Se daban cuenta de que, cuando escuchaba pasajes de la Biblia, reconstruía en su imaginación todos los detalles del escenario y la anécdota. Ellas también sembraron en Martin la idea de que el alma humana estaba en medio de una batalla encarnizada entre Dios y el Diablo. Los dos querían apoderarse de ella para llevarla a sus respectivos reinos una vez que abandonara el cuerpo que ocupó en la Tierra. Si ganaba Dios, el alma iba al Cielo; si ganaba el Diablo, al Infierno; en ambos casos, para la eternidad. Como buen espectador de cine, oyente de historias y devoto de todo relato que lo llevara a otra realidad, Martin no dudaba de la verdad de las enseñanzas. Al contrario de otros niños, más rebeldes y maliciosos, él no hacía preguntas que hicieran enojar a las monjas.

El tema de la salvación empezó a preocuparlo. En aquellos años, la enseñanza de la religión consistía en aterrorizar a los niños describiéndoles los castigos que esperaban a quienes tuvieran el alma sucia a la hora de morir. Martin tenía muy presentes las imágenes de sufrimiento y dolor a los que debía someterse el cuerpo para alcanzar un estado de gracia. Estaban en las estampas y grabados religiosos, en las pinturas y estatuas dentro de la iglesia, y hasta en casa de su abuela (que también era su casa). La abuela tenía un retrato del Sagrado Corazón –el corazón sangrante de Cristo, perforado por una lanza y envuelto en una corona de espinas– y una estatua de la Virgen María aplastando una serpiente con el pie. También llamaban su atención las representaciones de la crucifixión; le recordaban la deuda que tenía cualquier católico con Cristo.

…

Paul Joseph Schrader fue un niño reservado. Nació en Grand Rapids, Michigan, el 22 de julio de 1946. Sus padres eran miembros de una comunidad calvinista que veía con malos ojos el ocio y el entretenimiento. Su padre, Charles, era especialmente estricto. De joven había querido ser ministro de la congregación, pero la Gran Depresión lo obligó a dejar los estudios y a conseguir un trabajo para mantener a su familia. Esperaba que sus dos hijos, Leonard y Paul, hicieran lo que él no pudo lograr. Desde que eran niños les hizo saber que estudiarían en la Universidad Calvinista y que se convertirían en sacerdotes. Paul creció con esa idea y aquello no le parecía nada mal.

Los niños que asistían a la escuela de Grand Rapids eran casi todos hijos de granjeros o de trabajadores manuales. El padre de Paul trabajaba en una compañía que reparaba gasoductos del pueblo y era, por lo tanto, lo más parecido a un empresario de clase media. Todos en la comunidad buscaban convertirse en comerciantes exitosos: en la tradición calvinista, la prosperidad era tanto una recompensa de Dios por su trabajo como la señal de que estaban predestinados a la salvación. Paul compartía esa visión y, además, era un niño emprendedor: vendía cosas a domicilio y llegó a montar una tiendita de flores.

Fuera de sus negocios no había muchas otras maneras en las que Paul pudiera ejercer su creatividad. Era un niño curioso y despierto, pero en su escuela prácticamente no se estudiaban las artes. Todas las actividades giraban en torno a la religión: en las clases se estudiaba la Biblia y todos los días había misa en la capilla escolar. Afuera de la escuela, las cosas no cambiaban mucho: cada domingo las familias se reunían en la iglesia y las actividades al aire libre para niños de la edad de Paul eran organizadas por el Cuerpo de Cadetes Calvinista (una especie de boy scouts enfocados a la vida cristiana).

Que su programa escolar no estimulara la imaginación no significaba que Paul reprimiera la suya. Su padre reunía a la familia alrededor de una mesa y leía con detalle los pasajes de la Biblia. Paul retenía en la memoria las escenas más impactantes y, luego, durante las misas, fantaseaba con las hazañas de sus héroes bíblicos favoritos. Lo obsesionaba, sobre todo, Pablo. No solo porque su madre lo había bautizado en su honor, sino porque su vida le parecía más interesante que la del propio Jesucristo. Admiraba y envidiaba sus viajes por tierra y mar, y sus aventuras alrededor del mundo. Se imaginaba a sí mismo predicando sin importarle que lo consideraran un loco. Entre más incomprendido –pensaba Paul–, mejor.

También la música religiosa alimentaba su fantasía. Le llamaba la atención, por ejemplo, una canción que describía “una fuente de sangre que fluye de las venas de Emanuel”, y muchas otras que hablaban de sangre. Casi todas las canciones hablaban de muerte y sufrimiento: imágenes de tortura que se convirtieron en una obsesión.

…

Taxi Driver, de Martin Scorsese, se filmó en Nueva York en el verano de 1975. El clima era sofocante. El asfalto de las calles se volvía pegajoso, y la humedad en el ambiente hacía que el crew de rodaje entendiera la sensación de claustrofobia con la que vivía Travis, el protagonista. Otros factores ayudaban a crear de forma natural la atmósfera de la película: la caída en la economía del país causaba estragos en la infraestructura de la ciudad, el desempleo se notaba en el ánimo de la gente, y economías subterráneas como la prostitución y la venta de drogas habían salido a la superficie.

Callado y desconfiado, Travis evoca a la figura del veterano de guerra que Paul Schrader describió en el ensayo Notas sobre cine negro, escrito dos años antes que el guion de Taxi Driver. Es decir, alguien que regresa de la guerra (en el caso de Estados Unidos, casi cualquier guerra) para encontrarse con una sociedad “por la que vale menos la pena pelear”. Travis no explica estas cosas. El público solo es testigo de sus andares solitarios, sus noches de insomnio dentro de cines porno, y de la escritura de un diario en el que vierte su odio a los junkies, prostitutas y otros delincuentes: “Todos son como animales que salen durante la noche”, anota.

Lo poco que se sabe del pasado de Travis es gracias a lo que responde en su entrevista de trabajo. Ahí dice que tiene veintiséis años y que fue liberado del ejército con honores. Cuando se le pregunta sobre su educación, contesta solamente: “Algo, aquí y allá”. Lo dice como si no importara, aunque Robert de Niro –el actor que lo interpreta– acompaña la frase con una mueca defensiva que volverá a asomarse en su rostro a lo largo de la película, cada vez que Travis siente que debe estar a la altura de la situación.

La monotonía de su vida se interrumpe el día que descubre a Betsy, una rubia guapa y segura de sí misma que parece flotar por encima de la multitud. El guion de Schrader describe a Besty como “parte de la juventud privilegiada de Estados Unidos: sana, llena de energía, atractiva y refinada”. Pronto queda claro que no es un personaje al que el guionista le tenga aprecio. No solo es una chica linda, continúa la descripción, sino que tiene una sensibilidad especial para detectar en los hombres atributos muy específicos. “En otras palabras –escribe Schrader–, Betsy es una coge-celebridades de primer orden.”

Aunque Schrader no copió frases textuales del diario de Arthur Bremer –el hombre que, por esos años, intentó asesinar, y dejó paralítico, al candidato a la presidencia George Wallace–, el punto de vista de la narración es el de un hombre que, como aquel, lleva un registro escrito de su miseria. El monólogo en off de Travis Bickle en las escenas de sus recorridos por la zona roja de Times Square es la misma voz reflexiva que luego continúa en las entradas de su diario. Cuando Travis, por fin, invita a salir a Betsy, elige llevarla a uno de sus lugares favoritos: un cine porno. Ella, ofendida, decide no volver a verlo. En el guion, Schrader culpa a Betsy por no haberse negado a tiempo a entrar a la película. “Como todas las mujeres –no importa qué tan inteligentes–, ha sido educada para no contrariar a su cita”, comenta el guionista. Travis va más al grano y simplemente anota en su diario: “Me doy cuenta de que es igual al resto: fría y distante.” Mucha gente es así –concluye el personaje–, pero las mujeres “son como un sindicato”.

De Niro y Scorsese averiguaron que en Vietnam los miembros de las Fuerzas Especiales del ejército se hacían mohawks en la víspera de una misión peligrosa. Era una forma de entrar en ánimo guerrero y avisar a los demás que era mejor que los dejaran solos porque estaban preparándose para matar. De Niro se hizo el mohawk, perdió peso y definió sus músculos: su apariencia cambió de simple y retraído a extraño y peligroso.

En ese punto del rodaje, otras presiones se habían acumulado en el plano real. Desde un principio, Schrader y Scorsese tenían ideas distintas sobre cómo debía interpretarse la historia. Cuanto más avanzaba el rodaje, más tensa se volvía su relación. Schrader envidiaba la atención que recibía Scorsese solo por ser director; lo acusaba de traicionar su visión y decía que se veía a sí mismo “como una entidad importante” y que tomaba las críticas “como un niño toma una nalgada”. Scorsese se defendía alegando que, si se descuidaba, el estudio transformaría su película en una historia de amor. Si se había convertido en alguien “muy desagradable”, alegaba, era por una razón: tenía que defender su proyecto, aun si eso significaba pelearse con todo “y con todos”.

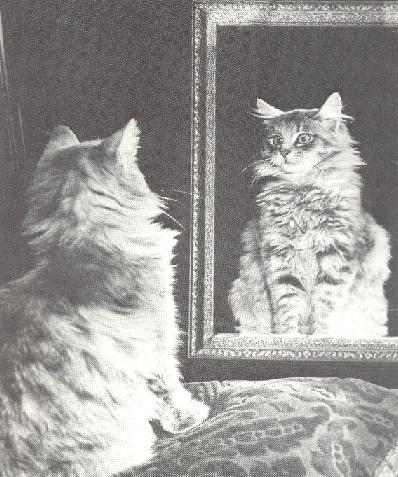

En medio del pleito sobre cuál de los dos, Schrader o Scorsese, entendía mejor el infierno interior de Travis, De Niro aportó el monólogo más recordado de la película. Cuando, solo en su departamento, Travis ensaya el momento de enfrentar a su enemigo, se mira al espejo para comprobar que las armas estén bien ocultas y que puede desenfundarlas en una fracción de segundo. Satisfecho con su velocidad de reacción, Travis se le queda viendo al hombre que también lo observa al otro lado del espejo. “¿Me estás hablando a mí?”, le pregunta.

A Scorsese le gustó la frase, pero le parecía que había mucho ruido interfiriendo con la grabación del audio. Para no correr riesgos, le pidió al actor que repitiera la misma pregunta una y otra vez. De Niro siguió la instrucción, sin dejar de “dialogar” consigo mismo. Por primera vez en la película, la psicosis de Travis es evidente para el espectador. De Niro rescató la frase de una de sus rutinas de comediante, de los años en que se presentaba en cualquier teatro o restorán. Schrader reconocía que era lo único que él no había escrito y, en su opinión, lo mejor.

El rodaje concluyó sin grandes alteraciones al proyecto original. Si hubo cambios o ajustes, fueron acordados entre guionista y director. El estudio no interfirió, a sabiendas de que era una historia que había tardado en filmarse justo porque sus creadores no aceptaban sugerencias de nadie. Con sus rollos bajo el brazo, Scorsese se encerró en el cuarto de edición. A partir de ese momento sobreviviría a base de Quaaludes mezclados con Dom Pérignon.

…

Taxi Driver se estrenó en Nueva York el 8 de febrero de 1976. Ninguno de los involucrados esperaba que fuera un hit comercial. Para su sorpresa, desde el primer fin de semana se agotaron todas las entradas y acabó recaudando doce y medio millones de dólares –casi diez veces el costo de su producción.

Más inesperado que su éxito en taquilla fue el porqué de su popularidad. Al público le entusiasmaba la transformación de Travis Bickle de taxista resentido en máquina de matar. Cuando antes de la masacre ya empezaba a practicar su papel de justiciero de las calles de Nueva York –por ejemplo, apuntándole su pistola a un asaltante negro– la gente en las butacas le gritaba: “¡Mátalo!” En las filas para entrar al cine, era común ver a clones de Travis: hombres vestidos con la chamarra militar, sus lentes negros tipo aviador y el inconfundible mohawk.

A Martin le desconcertaba que el público se identificara con Travis. En entrevistas decía que Taxi Driver era una fábula aleccionadora: “No para los psicópatas –decía–, porque a esos no se les puede aleccionar, sino para la sociedad que los produce, los aísla y los ignora hasta que algo sucede –y entonces ya es demasiado tarde.”

La película no fue acogida ni por la izquierda ni por el Hollywood mainstream. Desde la típica confusión entre la postura del personaje y la postura de los creadores, a los liberales les parecía que la película lanzaba un mensaje racista, intolerante y fascista. A los conservadores, en cambio, les incomodaba el retrato de un macho y patriota –alguna vez popular en el cine, pero ya fuera de lugar en la nueva realidad del país– frustrado. De alguna manera, Travis era un cowboy venido a menos no muy distinto al interpretado por John Wayne en Los buscadores, una de las películas favoritas de Scorsese.

Mientras la prensa más amarilla hablaba de la sangre y el gore de la película, la crítica especializada descifró claves más refinadas. Al día siguiente del estreno, Pauline Kael publicó en The New Yorker una nota en la que hablaba del resentimiento del estadounidense de bajos fondos y, más importante, del ascetismo de un personaje que odia Nueva York con “furia bíblica”. A pesar de haber dudado de la capacidad de De Niro para representar a Travis, ahora lo elogiaba por mostrar a un hombre tenso y peligroso “por acumulación”. Vincent Canby, de The New York Times, fue menos elogioso con el argumento, pero afirmaba que Travis Bickle era fascinante, “probablemente por ser algo más que un personaje verificablemente loco”. Y porque era, apuntaba, una creación conjunta de guionista, director y actor.

Martin Scorsese definía a Travis Bickle como “un comando de Cristo”: un tipo cuya visión mesiánica es llevada demasiado lejos, y cree que para salvar al hombre es necesario matarlo. Decía que su personaje tenía una clase de obsesión “muy religiosa”: la manía de tomar baños, beber brandy de durazno, llevar ritualmente un diario y tener una imagen idealizada de la mujer.

Schrader también aceptaba que el fanatismo de Travis tenía que ver con su propia historia. Decía que una de las virtudes de la película era que Scorsese había tomado un guion ascético y “esencialmente protestante” para luego dirigir una película católica: de colores saturados y texturas superpuestas, cargada de símbolos y de alusiones a ritos.

…

El personaje de Travis Bickle parecía ser el prototipo del ciudadano basura que proliferó en Estados Unidos en el último cuarto del siglo xx. Nacido en un país que aplaude a los ganadores, en una época especialmente opulenta, el taxista solitario que busca reconocimiento fue el arquetipo en que se reconocieron varios –hasta el día de hoy.

Con todo, Taxi Driver no nació como un ensayo de sociología. Fue la autobiografía en clave de los hombres que le dieron forma. El frágil niño Scorsese, el disciplinado joven Schrader y el solitario hijo único del matrimonio De Niro cultivaron la visión del mundo del que “no pertenece”. Los primeros, atormentados por sus religiones, buscaron rutas paganas hacia la salvación. El tercero se convirtió en una máquina de camuflaje: nadie como él para encarnar a un personaje que va de ser insignificante al centro de la atención.

En su momento Travis Bickle incomodó a unos y a otros. A algunos más les pareció heroico, y eso también fue un problema. Scorsese, De Niro y Schrader defendieron a su personaje. No hablaron de sus motivaciones políticas ni ofrecieron teorías sociales para justificar sus acciones. Decían simplemente que el hecho de estar en el mundo sintiendo que uno no pertenece derivaba en la necesidad de arreglar lo que está mal en él. “Toda mi vida he estado solo”, escribe Travis en su diario. “Soy el hombre solitario de Dios.” ~

_________________________

Fragmento editado del capítulo “El redentor de la noche” de Misterios de la sala oscura, que Taurus pondrá en circulación este año.

es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.