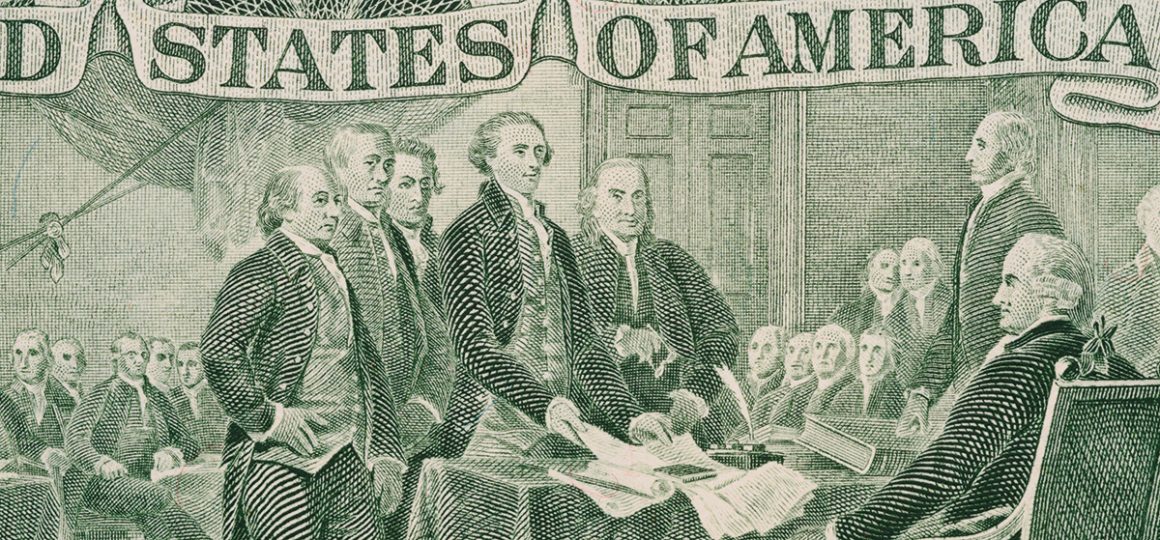

En los Estados Unidos se produjo un concepto nuevo de individuo. Una mutación casi indistinguible de su propia tradición occidental, pero dominante. Desde su Constitución y los Padres Fundadores, pero también en sentido práctico: su nación nace de otra sintaxis. Europa vio surgir su idea de ciudadano desde el Estado; antes existen regiones lingüísticas y pueblos, coronas y soberanías, y la idea de un ciudadano que pudiera influir en la sociedad implicaba, primero, el concepto de “cosa pública”; es decir, una propiedad de todos en general y de nadie en particular. Por eso, con la excepción de Gran Bretaña, las naciones europeas participan en la tradición del derecho civil y no del derecho consuetudinario. Esto significa que los derechos de los individuos provienen de la colectividad, la Nación, el Estado, y son garantizados por quien los otorga. Pero, de su gen británico, los Estados Unidos ven surgir su Estado desde la convergencia de individuos libres. Y libres en un sentido todavía ilustrado.

Thomas Jefferson incluye la propiedad de sí mismo como derecho básico. En su argumento legal de 1770 (en el caso Howell v. Netherland): “Bajo la ley de la Naturaleza, todos los hombres nacen libres, y todos llegan al mundo con el derecho a su propia persona, que incluye la libertad de movimiento y el uso según su propia voluntad.” Nunca hablan de los derechos como otorgados por ninguna otra persona, moral ni física. Sus derechos vienen de dos sustantivos, que siempre han concebido juntos: Dios o la Naturaleza. Y con otra peculiaridad: primero se descubren como propietarios con derechos, antes que como partícipes de un orden jurídico. James Madison: “Así como se dice que un hombre tiene derecho a su propiedad, también puede decirse que tiene propiedad sobre sus derechos” (“Property”, 1792). Y: “Los derechos de las personas y los derechos de propiedad son los objetos para cuya protección se instituyó el Gobierno” (2 de diciembre de 1829, discurso ante la Convención de Virginia). O John Adams: “La propiedad es sin duda un derecho de la humanidad, tanto como la libertad” (De “Defence of the Constitutions”, 1787).

Y desde el primer minuto de su haberse constituido como nación, los Estados Unidos fueron exportadores de ideas. Thomas Paine, un ciudadano de a pie, sin formación académica, autodidacta, y el primer norteamericano self-made, había tenido una influencia enorme desde la publicación de Common sense (1776). En 1789 fue a Francia como partidario de la Revolución. Escribió The rights of man (1791) y participó en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Sin hablar francés, fue electo para la Convención Nacional de 1792. Todavía es un ilustrado, incluso afín a Kant y a Voltaire: “Todo lo que es mi derecho como hombre es también el derecho de otro; y es mi deber garantizarlo tanto como poseerlo” (The rights of man). Un par de años después escribe otra obra señera para la cultura de los Estados Unidos: La edad de la razón, que da un paso todavía desde las Luces, pero ya rumbo al romanticismo, al abogar por el deísmo y el librepensamiento, mientras rechaza la religión institucionalizada.

Mientras el mundo desarrollaba y adquiría ideas liberales, los norteamericanos venían con el liberalismo instalado de fábrica: el poder siempre fue limitado. Y no habían enfrentado amenazas serias, hasta hoy. Todo aquello fue filosofía admirable y teoría jurídica osada, imaginativa y valiente. Pero también aquí damos con una primera crisis. Hasta el siglo XVIII, los Estados Unidos son esencialmente colonias reunidas por sus iglesias en torno de distintas utopías religiosas, como ha explicado Richard Miniter. En el Norte (Maine, Massachusetts, hasta Nueva York) se asientan los puritanos, simpatizan con Cromwell y con la decapitación del rey Carlos I; cultivan la lectura (John Milton), son citadinos y radicales respecto de su libertad, una libertad no otorgada, sino que exigen en sí y en sus interlocutores. En la región sureña (de Pensilvania a Georgia) se asientan los cavaliers, anglicanos desplazados por las guerras civiles en Inglaterra; son de nobleza menor, rural, y todavía pretenden una religión de Estado y que se les reconozca su aristocracia. Entre estos dos grupos se dará, sesenta años después, la guerra de Secesión. En tercer lugar, un grupo de emigrados, principalmente escoceses e irlandeses, se asienta a lo largo de los Apalaches. Son enemigos de todo, incluso entre ellos (Hatfields y McCoys), y solamente quieren que se les deje en paz. Son el comienzo de esa franja que se extenderá rumbo al oeste y que ahora conocemos con nombres derogatorios: Rust Belt, Flyover Country y el más significativo actualmente: Bible Belt. Son la población más reacia a la cultura y las ideas, pese a ser entusiastas de la Biblia y su lectura. Pero han mostrado una firme resiliencia contra las modernidades. Básicamente son el gran grupo de cristianos de toda laya que reconocemos como evangélicos.

El cuarto grupo son los católicos, que se irán sumando a la Nación en su avance al oeste y al sur. Una dinámica muy compleja. Hay un empuje ilustrado en las instituciones jurídicas y políticas, una vanguardia cultural en universidades y en la gran abundancia de periódicos, revistas, libros y un público suficiente para crear una masa amplia de lectores y una industria editorial que no ha dejado de crecer. La modernidad ilustrada ganó terrenos en todos los grupos religiosos, excepto entre los evangélicos (aquellos que incluso hoy combaten la enseñanza de la biología de la evolución en las escuelas). Sin embargo, todos los grupos concuerdan con aquel hilo de plata de la rueca fundadora: la libertad y la propiedad son predicados indesligables del concepto de ser humano, y no está en ningún Estado ni en ningún orden político la posibilidad de cambiarlos, porque vienen de un ámbito anterior y superior: Dios o la Naturaleza.

Los historiadores suelen ignorar otra religión, también utópica, pero difícil de “diagnosticar”. Se trata del deísmo ilustrado, la religiosidad moderna que simplemente apela a un Dios como principio lógico de la existencia y como aval de la última racionalidad. No es esta, ni aquella iglesia, sino un respaldo fideísta, o meramente lógico, que permite un principio y fin de la deriva argumental. Es el recurso que finalmente dispuso a Europa para terminar con las atroces guerras de religión, pero en los Estados Unidos adquiere una estancia peculiar. No solamente está en la raíz de todos sus juramentos oficiales, o en unos billetes que afirman confiar en Dios (desde 1956). Es un asentamiento de las distintas fes, que lo mismo apunta al panteísmo que solapa el ateísmo. Los demás credos tienen ortodoxias y, por tanto, pugnas; con el deísmo lograron evadirse de los conflictos europeos y establecer un ámbito que parecía abarcar y facultar la política y el derecho de modo universal. Pronto esa disposición neutral tendrá un giro radicalmente americano, con Emerson y, después, con Thoreau y Walt Whitman, los tres grandes representantes del trascendentalismo.

“La naturaleza es un lenguaje y cada nuevo hecho que se aprende es una nueva palabra; pero este no es un lenguaje desarticulado y muerto en un diccionario, sino un lenguaje puesto en conjunto en un sentido significativo y universal. Deseo aprender este lenguaje, no para conocer una nueva gramática, sino para poder leer el gran libro escrito en esa lengua”, escribió Emerson en 1834, y dos años después desembocó en el primer ensayo filosófico exclusivamente americano, Nature: “he aquí una santidad que humilla a las religiones, y una realidad que refuta a nuestros héroes”. No solamente se desprende de las influencias europeas, principalmente la de Carlyle, sino que, como quien por primera vez se para frente al cañón del Colorado, descubre una naturaleza completamente distinta, portentosa y agreste. La naturaleza para los románticos europeos ya era un territorio civilizado. Su deporte natural queda muy bien descrito en el verbo alemán: wandern. De Schubert a Rousseau, a Wordsworth, caminar por el bosque, pensando, meditando, es una actividad de solaz, de contemplación. La naturaleza americana es distinta: es un desafío a las fuerzas y a la voluntad. En primer lugar, sobrevivir; luego, o junto, convertirse en el civilizador. Es una confianza desconocida en la cultura occidental: “Todo lo que tuvo Adán, todo lo que César pudo, tú lo tienes y lo puedes.” No es una filosofía de recurso intelectual: Henry David Thoreau construyó con sus propias manos su cabaña en Walden Pond, y sus ideas con su propia cabeza. No solo es una autonomía moral sino una autarquía. Y Whitman añade la palabra “Democracia” a aquella nueva realidad material y espiritual.

El segundo gran ensayo de Emerson fue el más influyente, se vendió de mil modos editoriales y marcó no solo a su generación sino el temple de los Estados Unidos. Self-reliance (1841). Como el wandern, cuya intraducibilidad aducen los alemanes, la self-reliance desafía sus versiones en otras lenguas. Es, en efecto, la confianza en uno mismo, pero to rely es algo más: basarse, depender, apoyarse… Consiste en “creer en tu propio pensamiento, creer que lo que es verdadero para ti, en lo íntimo de tu corazón, es también verdad para todos los hombres: eso es el genio. Expresa tu convicción latente, y será el sentido universal; pues lo más íntimo, a su debido tiempo, se vuelve lo más exterior, y nuestro primer pensamiento nos es devuelto por las trompetas del Juicio Final”.

La visión trascendentalista de Emerson culmina en “The Over-Soul” (1841), que expande el yo individual en una esencia divina universal, el Alma Suprema que conecta a todos los seres en una unidad espiritual compartida más allá del tiempo y la fragmentación. Esta alma trascendente es la fuente de sabiduría y belleza, accesible a través de momentos de introspección que disuelven las divisiones: “Vivimos en sucesión, en división, en partes, en partículas. Mientras tanto, dentro del hombre reside el alma del todo; el silencio sabio; la belleza universal, con la que cada parte y partícula está igualmente relacionada; el uno eterno […] El Alma Suprema es anterior al Tiempo, y el Tiempo, Padre de todo lo demás, es uno de sus hijos.”

La influencia de Emerson fue mucho mayor en los Estados Unidos que en el resto del mundo, pero eso no significa que fuera un pensador local. Es famosa la afirmación de Nietzsche, que en Emerson veía su “alma gemela” (Bruder-Seele) y Benedetta Zavatta, en su libro Individuality and beyond. Nietzsche reads Emerson, muestra que no fue un mero impromptu: Emerson está en el origen de la confección del Superhombre (Übermensch). Más acá, la adhesión de José Martí, que se dice parte de la escuela trascendentalista, y poco después, José Enrique Rodó, el generador de la ideología espiritual de Latinoamérica, acusa la influencia emersoniana. Rodó es también el intelectual con quien cambian las influencias de la cultura de lengua española en América, que tradicionalmente venían de la lengua francesa, pero en 1900 se da un viraje a la lengua de Shakespeare, con Ariel, cuando un profesor cuyos alumnos, por sabio, llaman Próspero toma la palestra latinoamericana, mientras España recurre obsesivamente al emblema del Quijote. La hendidura es honda… Rodó cita y glosa varias veces a Emerson y la influencia trascendentalista puede más que su fascinación por Rubén Darío. No le queda sino reconocer que “el verdadero poeta de América es Walt Whitman”.

El sentido de Occidente había cambiado, pero no era visible aún. Los estadounidenses llevan inscrito a Emerson, ya de modo intelectual y práctico, o ignorándolo y solamente sobrellevando su influencia. Y no porque Emerson fuera el origen, sino porque era el centro de una irradiación mixta: la ideología que hacía convergentes al pensamiento y al acto, la materialidad y el espíritu, en un punto del que no se podía dudar: yo mismo. Podemos suprimir las referencias librescas y cultas, pero el emersonismo sirve igual para describir las empresas de la expansión hacia el oeste. Individuos, grupos que contaban con sus propias fuerzas y su voluntad. Su ayuda espiritual podía venir de su voz interior, sus propias tripas o la naturaleza. Una naturaleza que no es habitable de suyo sino hasta que la domestica la voluntad individual (o de individuos organizados) y eso que llaman “pensamiento de frontera”, que tampoco era experiencia reconocible para la cultura europea: no era pasar la frontera, sino que uno, en su avance, es la frontera: yo soy la frontera. Soy la voluntad individual que domina a la naturaleza y amplía su territorio y, apropiándoselo, lo hace Nación. Porque, como quedó establecido desde los Padres Fundadores, la Nación coexiste con el individuo y su propiedad. Es el nuevo mundo del yo, en sentido filosófico, jurídico, espiritual, pero, sobre todo, como ideología popular. Para usar la denominación de Harold Bloom: es una religión del yo, flanqueado y fondeado por la Naturaleza y por Dios. El materialismo gringo es una religión tan secular como el deísmo, como parte del deísmo, y desde Emerson, la vida material es el ámbito de expansión para el espíritu.

Es una dimensión no solo distinta sino inusitada. El mundo europeo, protestante o católico, no puede ver su pobreza sino con llanto y melancolía. Son los pobres de Charles Dickens y los de Victor Hugo; luego, las rabias marxistas y los socialismos, que denuncian las pobrezas generadas por la industria y el trabajo enajenado, pero como observó Domingo Faustino Sarmiento: “el europeo es un menor que está bajo la tutela protectora del Estado”. En los Estados Unidos, la dinámica era otra: “¿Es Ud. propietario?, preguntábamos a un mocetón que viajaba al Far-West. Sí; voi a comprar tierras; tengo 600 pesos […] El yankee ha nacido irrevocablemente propietario; si nada posee ni poseyó jamás, no dice que es pobre, sino que está pobre” (Viajes en Europa, África i América: 1845-1847). Mientras un gringo contara con fuerzas, no se concebiría como pobre: era hijo de su self-reliance, ya como recurso, ya como ideología ciega, ya como autoengaño.

Desde el principio se venían formando nubarrones, que supieron ignorar. Quien habita dentro de esa cultura, como propietario de una completa confianza en uno mismo, en la Naturaleza y en la verdad divina, revelada en el propio corazón, difícilmente podría concebir que los demás reaccionaran rechazando su presencia. Pero el rechazo crecía. Por supuesto, lo advirtió muchas veces Tocqueville: “Las pasiones que más profundamente agitan a los estadounidenses son las comerciales, no las políticas, o más exactamente, transfieren a la política los métodos del negocio. […] Uno debe ir a América para entender el poder de la prosperidad material sobre las acciones políticas e incluso sobre las opiniones que deberían guiarse solo por la razón” (La democracia en América, cap. 9).

“La democracia fomenta el gusto por los placeres físi- cos que, si son excesivos, pronto persuaden a los hombres a creer que no existe nada más que materia.” Pero, como ya vimos, para el norteamericano de Emerson, ese no era un problema: la materia es espíritu en reposo, el espíritu es materia en movimiento.

La generación de los trascendentalistas es determinante, pero podrían verse todavía como un desarrollo en acto del romanticismo o el idealismo. Cumplen con las características que señala Isaiah Berlin en The roots of romanticism, incluida la revolución moral que pasa de una racional ética de las virtudes a una atormentada y confusa ética de la autenticidad. Dejan de validar sus juicios, por referencias externas, objetivas, incluso matemáticas; desde Aristóteles, la relación entre conocimiento y virtud se presentaba como ecuación: el conocimiento es virtud y, la virtud, conocimiento. Pero esto queda sobreseído en el fuero interno, en la congruencia con uno mismo.

Y justo para enmendar el camino surge la generación siguiente: los pragmatistas. Y pasan dos cosas: una, la recuperación del camino de la objetividad científica; dos, una primera divergencia entre alta cultura, universitaria, libresca e intelectual, y una cultura popular que, sin embargo, conserva el drive de la validación del individuo desde su propio yo, todavía entintado por la religiosidad natural. Los pragmatistas son la mayor aportación filosófica de los Estados Unidos: Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey (cuya impronta continúa hasta Quine, Davidson, Rorty e incluso Kripke). Pero no es este el lugar para incurrir en la filosofía sino apenas en algunos impactos culturales. El gran giro pragmatista consiste en transformar el yo (religioso, político, económico y transformador de la naturaleza) en un agente experimental. Son, al empirismo, lo que el trascendentalismo fue al idealismo y al romanticismo: una práctica. No en el laboratorio: un ejercicio de autonomía desde el propio cuerpo y el propio espíritu. A diferencia del resto de Occidente, que se coloca como testigo y amanuense del conocimiento empírico, los estadounidenses se asumían propietarios. Pero bajo los pies surgía una sombra de duda: cuando el yo se pone en cuestión, deja de ser certeza. No es lo mismo una suposición que una proposición. Peirce, desde la teoría del conocimiento; Dewey con la educación y la clasificación del conocimiento, James desde la psicología y la experiencia religiosa. El conocimiento exige que dude de mí mismo.

Ante las tormentas interiores, la psicología europea recurre a la conformación del sujeto, sus mitos, sus sueños, sus relatos de sí y del mundo. Los estadounidenses desarrollan la psicología experimental y el conductismo. Parecen más científicos, y lo son, pero incurren en un error cuya ceguera no podía ser más que norteamericana: aquella materialidad del yo los fuerza a suponer que todo fenómeno psicológico tiene origen en el cuerpo. La bioquímica explicaría la psicología. Por supuesto, no todo es ingenuidad y hay mucho que admirar en la psicología norteamericana. Solamente queda señalar un punto: en este fisicalismo hay un motor potente que acelera el monstruo de las adicciones y la drogadicción: ante el sufrimiento psicológico, fármacos.

Pero hay otras consecuencias del pragmatismo. Una, la disposición a considerar al yo como objeto y no solamente como sujeto. Dicho de modo sencillo: el yo puede ser asistido. Pocas cosas tan nobles, tan religiosas, como ayudar a aquello que se ha de salvar. Los Estados Unidos construían una industria editorial que vería como enana a la filosofía. En dos vertientes: el Do It Yourself y la autoayuda. Los instructivos y guías son motores de autonomía, pero la autoayuda fácilmente se transforma en una escuela para lo que no hay escuela y que fue el origen de la ética del yo: la autenticidad. Los estadounidenses llevan dos siglos buscando, dentro de sí, una forma de verdad que no está allí. Si recurrieran de nuevo a Emerson, sabrían que el yo verdadero que buscan no es el que pudieran fantásticamente hallar adentro, sino el que había salido en la búsqueda.

Aquella religión del yo no supo sustraerse de su sucedáneo. Y su antigua sabiduría fue dando científicos y tecnológicos pasos rumbo a su propia suplantación. De ser el lugar donde se articulaban la naturaleza y la deidad, quedó en un mercado de autoengaños. Parece de nuevo una creencia religiosa, un fideísmo que no viene de ninguna de sus utopías religiosas sino directamente de su religión nacional, deísta, ilustrada, muscular. Es Emerson, ya sin filosofía. Es Trump, un puro individuo que se basta a sí mismo. ~