Es discutible el grado de incidencia de las fuerzas armadas en la violencia desatada por la “guerra contra el narco”. También es discutible que las tareas de seguridad interior deban militarizarse. En lo que no parece haber duda es en el carácter incontrolable de dicha violencia y en el despliegue progresivo del ejército, la marina y la fuerza aérea en los últimos dos sexenios. De los enfoques que se han ensayado para explicar esta realidad, tengo la impresión de que ha hecho falta explorar el estudio social de las fuerzas armadas y la guerra. Estoy convencido de que esta perspectiva, que ha dado sus frutos en la historia y la historiografía, puede serle de utilidad al presente.

Luego de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló en el mundo anglosajón una corriente que buscó enriquecer la historia militar tradicional, dedicada entonces a producir narrativas sobre campañas, batallas, tecnologías y estrategias. El nuevo enfoque, en cambio, se propuso evaluar los efectos de la guerra en las sociedades y estudiar las maneras específicas en que estas se organizan y funcionan al ser trastornadas por ese tipo de violencia extrema. Los llamados “estudios de guerra y sociedad” (o, de forma más vaga, “nueva historia militar” e incluso “historia social de la guerra y de las fuerzas armadas”) partieron del supuesto de que la guerra es un estado de la sociedad que afecta decisivamente la manera de pensar y el comportamiento de los involucrados, una alteración profunda que acelera la formación de identidades, reorganiza a los grupos humanos y reasigna sus prioridades.

Con ello, el ejército –por poner un ejemplo– deja de ser visto como un bloque uniforme que gana o pierde y se desplaza: una cantidad anónima comandada por un individuo más o menos relevante. La perspectiva social prefiere hacer visible una multitud de problemas, como el origen, la composición, el financiamiento, la administración de justicia y la politización de diversas fuerzas armadas. Al hacerlo, revela los distintos intereses y las particularidades al interior de estos cuerpos, lo que además permite comprender a la sociedad que los produce.

El cambio de enfoque es particularmente necesario en una historia como la mexicana, tan empeñada en cifrar sus grandes transformaciones en episodios bélicos: la Conquista, la Independencia, la Reforma y la Revolución. De ahí ha surgido nuestro panteón patrio, y en sus relatos de heroicidad, gloria, sacrificio y muerte se ha erigido la identidad nacionalista. No obstante, esos relatos, polarizantes y maniqueos por obligación, simplifican las alteraciones en las sociedades que padecen las guerras y ocultan la cualidad heterogénea de las fuerzas armadas que las disputaron.

Pongamos por caso la Independencia. Nombrada en su momento y a lo largo del siglo xix como revolución (hasta que la de 1910 llegó para adueñarse del término), la que estalló en el Bajío novohispano en 1810 fue una violenta guerra civil que causó en once años cerca de trescientos mil muertos (el 5% de la población). Sería empobrecedor evadir o ignorar –en el marco de la crisis y la disolución de la monarquía española y el surgimiento de los Estados nacionales hispanoamericanos en los que se cimentó una nueva legitimidad– que el Estado mexicano nació condicionado por un contexto bélico que generó una peculiar “cultura de guerra” (es decir, una serie de adaptaciones ante los escenarios de la violencia intensa y duradera), además de múltiples actores armados, colectivos e individuales, que habrían de definir el futuro.

Desmontada la narrativa del heroísmo patriótico que presenta a las fuerzas enfrentadas como bloques monolíticos, estas aparecen ahora como cuerpos complejos dotados de distintos intereses, que mantuvieron varias relaciones –la mayoría, conflictivas– con la sociedad en la que actuaron. Esa mezcolanza de corporaciones militares y milicianas que se fue construyendo para contener y reprimir a las insurgencias –y que escapa por mucho a la simple categoría de “ejército realista”– es crucial para entender los problemas que determinaron no solo el desarrollo de la guerra sino los protagonismos, las jerarquías y las tensiones con que surgieron los Estados nacionales, y en particular el mexicano. Para no ir más lejos, las milicias que brotaron en las comunidades desde 1811 tuvieron que ser sostenidas con los fondos de los propios pueblos. Dichos realistas rebasaban los cuarenta mil elementos en 1820 y constituían más de la mitad de la estructura defensiva del virreinato. La década revolucionaria había militarizado a las comunidades.

Ese fenómeno miliciano (que podría arrojar luz sobre las autodefensas comunitarias de la actualidad) ilustra un tipo de organización cocinada al calor de la guerra. La elección de los oficiales, el cobro de los impuestos de guerra para sostener a los realistas, su problemática vinculación a la estructura militar virreinal, y su interferencia en la toma de decisiones condicionaron la vida cotidiana y el orden político de los pueblos. A su vez, estas milicias de denominaciones distintas y documentación escurridiza pulverizaron el impulso aristocrático de las milicias disciplinadas del reformismo borbónico al hacer masivo y rural el acceso a ciertas clases de participación política y de ciudadanía armada.

Dejar de ver únicamente insurgentes contra realistas, como si hubieran peleado de manera mecánica por metas claras e inamovibles, para, mejor, hacer visibles las miles de historias de grupos e individuos que se involucraron en el conflicto –por intereses diversos y cambiantes o por la fuerza–, ayuda a revelar desde ángulos más humanos el tortuoso y violento proceso de formación del Estado nacional.

Esta mirada social alerta, sensibiliza y previene. Lo mismo hoy que hace doscientos años, el ejército mantiene relaciones multifacéticas y conflictivas con nuestra sociedad y es, de muchos modos, una expresión de esta. Las discusiones contemporáneas deberían reflexionar con más elementos y menos prejuicios partidistas o políticos acerca del carácter, los alcances, las motivaciones, la variedad, el origen, la reglamentación, las condiciones laborales, las deserciones, la composición, el reclutamiento y, en definitiva, revelar las historias de las vastas y heterogéneas fuerzas armadas, policiacas y comunitarias que combaten y nutren cotidianamente la violencia mexicana. ~

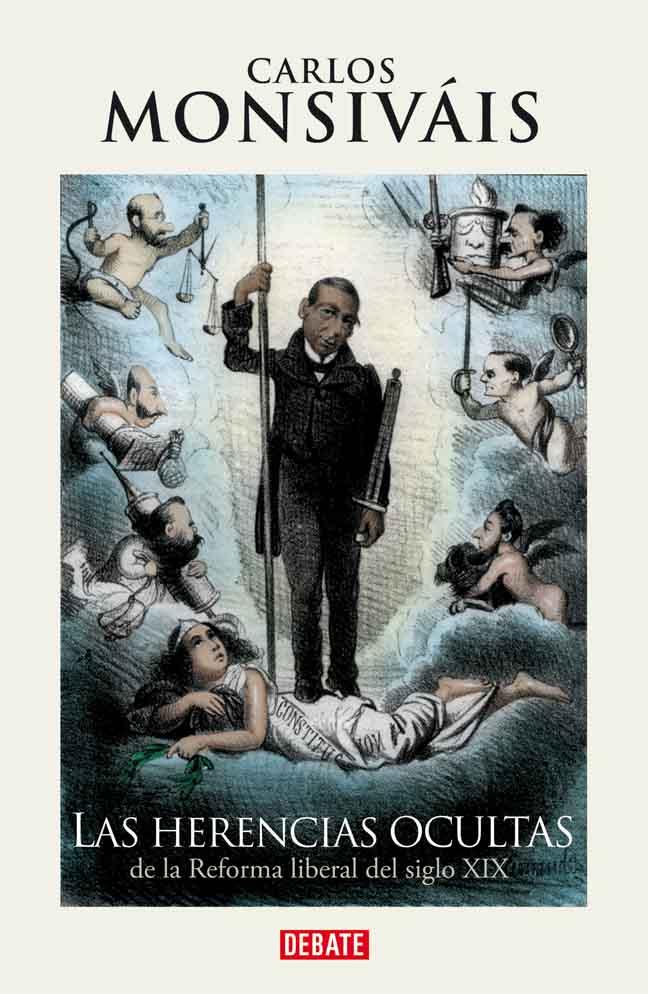

Es profesor dela Facultad de Filosofía y Letras y miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, autor del libro La trigarancia.

Fuerzas armadas en la consumación de la independencia. Nueva España, 1820-1821

(UNAM-IIH, 2016)