Una hoja seca se arrastra sobre el hierro cobrizo, se detiene un momento sobre las placas en forma de malla que yacen sobre la tierra. Endurecida por el otoño, la hoja se mece, se mueve de un lado a otro, luego se deja llevar por el viento. Su cuerpo da vueltas, raspa el metal, apenas un instante, y entonces el sonido se multiplica. Parecen rodar, nada las detiene, las hojas son revolcadas a lo largo de ese camino férreo con letras inscritas en alemán. En este terreno la gravedad es una amiga del hierro, la tierra parece asfixiada por el metal que se hunde, que la corta. Entre las rejillas hay rocas que se han atorado, musgos que crecen, trozos de ramas rotas. La reja es una colección de rejas, una tras otra en rectángulos de más de dos metros de largo. Hay que bajar la mirada para leer lo que está escrito en cada una de ellas. Por ejemplo: 29.1.1943 / 1000 judíos / Berlín – Auschwitz. Cada reja lleva una fecha, una cifra y un destino. A unos centímetros se extienden las vías del tren que van hacia un destino que no es destino. Ciento ochenta y seis placas de metal que simbolizan el número de trenes que salieron hacia los campos de exterminio en el este. El Gleis 17 o andén 17 se encuentra en el barrio de Grunewald, en el oeste de Berlín. He venido aquí para encontrarme con un novelista cuyo abuelo materno estuvo en los campos de Sachsenhausen y Auschwitz, y escapó a la muerte gracias a la ayuda de un boxeador polaco. Ha escrito sobre ello. También sobre su otro abuelo, un hombre nacido cerca del monte Líbano y que emigrara hacia el oeste, pasando por Francia y Estados Unidos hasta asentarse en Guatemala. El escritor lleva el mismo nombre que su abuelo libanés: Eduardo Halfon. Estoy aquí para saber más de su pasado.

Es el comienzo de la tarde del 23 de noviembre. El cielo está nublado. Por la mañana, camino a la estación donde sale el S-bahn en dirección a Grunewald, he pasado frente a la Nueva Sinagoga, fundada en 1671 en la calle de Oranienburger Strasse, en el barrio de Mitte. El domo se alza hacia el cielo, sus nervaduras doradas entrecruzándose como en una danza de ángulos perfectos. Hace 79 años, en la noche del 22 de noviembre, un bombardeo de los aliados dañó gran parte del edificio. Irreparable, el salón principal tuvo que ser derrumbado en 1958. Imágenes en blanco y negro del domo arruinado, hechas luego de esa noche de bombas, me acompañan mientras avanzo por el memorial del andén 17. En un muro se puede ver una placa en alemán que recuerda lo ocurrido: “A la memoria de todos los judíos residentes de Berlín que entre octubre de 1941 y febrero de 1945 fueron deportados por los nazis desde este sitio hacia los campos de exterminio.”

Halfon ha estado aquí, se ha arrodillado a leer las inscripciones en las placas de metal. Delante de estas vías se ha quedado con la mirada perdida.

“Sachsenhausen”, ha susurrado en medio de la noche. Él mismo ha descrito esa visita en su texto “El último tigre”, donde un amigo de nombre Kullu lo acompaña al memorial. Kullu es de la India y lleva con él un pasado familiar incómodo: su abuelo ha matado al último tigre de las nieves de Ajanta, una localidad al este de Mumbai.

–¿Pudo tu abuelo polaco haber pasado por aquí de camino a Sachsenhausen? –le pregunta Kullu. Pero Eduardo no responde. Su mente está en otra parte.

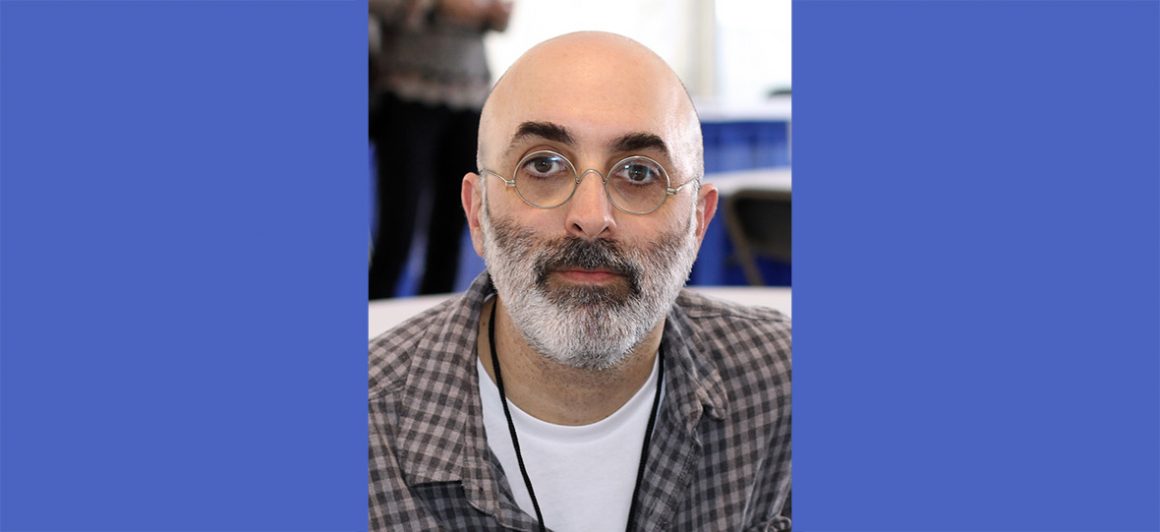

Afuera de la estación lo veo aproximarse al final de la calle. Una lluvia fina como lágrimas de pájaro comienza a caer. Halfon viene abrigado, con un gorro de lana, está acostumbrado a Berlín. Ha recibido una beca del Wissenschaftskolleg zu Berlin para pasar un año entre los bosques y lagos de Grunewald. Antes de estrechar mi mano señala lo que llevo debajo del brazo.

–Tus libros se pueden mojar –dice. Su habilidad de observación se revela desde el comienzo. Luego ofrece que vayamos a su apartamento a conversar.

–Más fácil, más cómodo. Ven, vamos, por acá.

*

Eduardo Halfon Tenenbaum nació en Guatemala en 1971, donde vivió hasta los diez años. Por esa época la intensidad del conflicto entre el ejército y las guerrillas aumentó, y en 1981 su familia decidió emigrar a Florida. Ahí terminó los estudios básicos y superiores, luego cursó la carrera de ingeniería industrial en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Por más de una década estudió y se desenvolvió, a excepción de con sus padres, por completo en inglés, a tal grado que, cuando en 1993 volvió a su país, el español le era casi ajeno. Tuvo que reencontrarse con el idioma. Para ello decidió matricularse en la Facultad de Humanidades para estudiar filosofía y letras donde descubrió el placer de la lectura, de la forma en que los personajes podían parecerse al socio de trabajo de su abuelo, al vendedor de caldos de cangrejo en Amatitlán. De ahí surgió su amor por la literatura. En la actualidad habla y escribe con fluidez en ambos idiomas, se traduce de uno a otro, aunque la experiencia sea distinta en cada caso.

–Traducir al inglés es un placer. Traducir al español es un dolor de cabeza. No sé por qué. No me gusta cuando traduzco al español, siento que no logro capturar lo que está en la página. Me pasa todo lo contrario al inglés.

Su prosa tiene la piel de una anguila, se desliza sin esfuerzo en las aguas de la imaginación. Crea imágenes sin obstáculo en la mente del lector. El ojo se mueve sobre la página y al oído llega un ir y venir de sílabas que es sincopado, con un dejo siempre de sorpresa. “A mi traductora al inglés le tengo que decir ‘no, esto tiene que ir al final de la frase, así tiene que ser’. Ahora ella lo entiende”, dijo en el Festival Passa Porta 2020. “Me han dicho que en español a veces mi sintaxis tiene algo de las estructuras del inglés. Es verdad.”

Al leer a Halfon se puede correr el riesgo de asumir que lo que prevalece es la simplicidad. Es un engaño. Sus novelas son concisas, de un puñado de páginas, pero la labor con el lenguaje lleva gotas de sudor. Lo que se sugiere, lo que se debe omitir, también requiere un esfuerzo en la elección. Ese trabajo de alfarero se explica por la posición fluida entre dos lenguas, el estar consciente del peso de cada palabra y su posición en la frase. Las repeticiones son algo que aparece salpicado en todos sus libros, pero nunca de forma gratuita o desechable. Son decisiones talladas en filo de flecha no solo en el ritmo, sino en la sensación del transcurrir del tiempo, algo crucial en la música.

En una entrevista publicada en la revista estadounidense Electric Literature, Halfon mencionó que uno de sus sueños era ser pianista profesional. Un deseo que ha podido sublimar a través de la literatura. En su libro La pirueta (2010), el autor muestra su pasión por el jazz, por el carácter y genio del pianista Thelonious Monk, también por los sonidos folclóricos de los Balcanes.

–Con la música empecé como a los siete u ocho años. Tenía buen oído. Nunca aprendí a solfear, hacía trampa al tocar el piano.

La pulsión musical estuvo en él a lo largo de la adolescencia, consideró incluso dedicarse a ello de manera más formal al terminar el bachillerato. Hasta que lo habló con su padre.

–Usted lo va a pagar, fue lo que él me dijo. Y entonces lo dejé.

–¿Y tu mamá qué dijo?

–No lo recuerdo. Probablemente guardó silencio. Tal vez hubiera apoyado mi deseo de estudiar música. Ella siempre ha sido así, apoya las ideas fuera de lo común. Así pasó con mi hermano que decidió volverse escultor.

–¿Qué es lo que da la música a tu vida?

–La música va más allá de la razón, más allá de una interpretación intelectual. La música no necesita explicarse.

El estudio de su propia historia familiar ha sido el grano que lo ha impulsado a investigar su pasado para entender mejor su presente. El narrador, de nombre Eduardo Halfon, se parece y no al autor. El protagonista fuma, se encuentra con amantes de la juventud; el autor no se acerca al cigarro, está casado y con un hijo pequeño. Las relaciones entre abuelo y nieto, hijo y padre, hermano y hermana, todo ello aparece entrelazado en las novelas de Halfon.

–Más de una vez me han dicho que todas mis novelas son parte de un solo libro. Un libro muy grande.

La memoria, tanto personal como familiar, es un recurso que Halfon delinea como un pilar de la identidad, lo que nos ayuda a afirmar –a veces con más certeza que otras– lo que hemos vivido y con quién. Al mismo tiempo reconoce que la memoria puede volverse inasible, incluso traicionera. En Duelo (2017), el narrador emprende un viaje a Guatemala para investigar la muerte de un tío llamado Salomón, hermano de su padre. Su memoria le dice que de niño oyó alguna vez un recuento en el cual su tío se había ahogado en el lago Amatitlán. Esa investigación es en parte morbo disfrazado de curiosidad, en parte un deseo por conocer más a su padre. La muerte de su hermano fue una tragedia en la familia; el dolor se ha guardado en un lugar profundo y secreto. Sería mejor no hablar de ello. ¿O quizá todo lo contrario?

“Usted no escribirá nada sobre esto, me preguntó o me ordenó mi papá, su índice elevado, su tono a medio camino entre súplica y mandamiento. Pensé en responderle que un escritor nunca sabe de qué escribirá, que un escritor no elige sus historias sino que estas lo eligen a él, que un escritor no es más que una hoja seca en el soplo de su propia narrativa”, escribió Halfon en Duelo. “Por supuesto que no, le dije, quizá sincero, o quizá ya sabiendo que ninguna historia es imperativa, ninguna historia necesaria, salvo aquellas que alguien nos prohíbe contar.”

–¿Cómo surgió Duelo?

–“Se llamaba Salomón.” Escribí esa primera línea y me gustó. Luego estaba la prohibición de mi padre. Lo sabía. El dilema era: ¿lo escribo o no? Ya viste cuál fue mi decisión.

–Tomaste riesgos con tu familia al contarla.

–Yo creo que mi familia ya no me lee. Hubo un momento en que me di cuenta de que tenía que cortar con ellos si quería contar algo auténtico. Por ejemplo, a algunos de mis primos, primas, tíos y tías tenía que mantenerlos al margen.

Al autor le interesa la forma en que las historias familiares pasan de generación en generación, el efecto misterioso que pueden tener en el individuo. “Mi abuelo, pensé, me había dejado esas cosas porque yo era el único que aún podía usarlas, porque yo era el único otro Eduardo Halfon”, escribió en su novela Canción (2021), donde el narrador va en busca de la historia de su abuelo paterno, quien una mañana de enero de 1967 es secuestrado por la guerrilla guatemalteca. Al líder de los secuestradores se le conoce con el nombre que titula al libro.

–Es un tipo de herencia que asocio con las palabras, con las historias de familia. El nombre que heredé, Eduardo Halfon, me va a acompañar toda mi vida. Son tus orígenes, tu historia. Yo escribo sobre ello pero no solo soy yo. Lo heredan de igual forma mi hermana y mi hermano.

Algo parecido está presente en su novela El boxeador polaco (2008), cuando el narrador se imagina en la lúgubre celda del bloque 11 de Auschwitz, en ese lugar donde su abuelo León Tenenbaum escapó por nada a la muerte, y es ahí, en ese instante, que Eduardo Halfon recibe su herencia. La anécdota de cómo su abuelo materno se salvó gracias a un boxeador polaco es una historia que el narrador ha escuchado, después de muchos intentos, sentado a la mesa en Guatemala viendo a su Oitze beber dos dedos de licor. “Yo le decía Oitze, porque él me decía Oitze”, cuenta el narrador. Ambos se llaman de manera cariñosa así, una palabra que en ídish significa tesoro. Oitze es como un código entre nieto y abuelo.

–Es mi herencia como literatura. Es la que a mí más me importa. Todo eso llega cuando me siento a escribir. Es a través de la escritura que le empiezo a poner atención.

La callejuela Hasensprung desciende hasta llegar a un puente donde la gente se detiene a observar a los patos en el Koenigssee o Lago Real. Es un caminillo estrecho y peatonal en Grunewald, con adoquines cubiertos de hojarasca, y donde apenas se oye el pedalear de algún ciclista o el jadeo de un perro tirando de la correa. Los árboles, la mayoría ya desnudos, se alinean a ambos lados como centinelas alzando los brazos al cielo. Sobre Koenigsallee la Villa Walther aparece como un templo griego, con techos de teja rojiza y la fachada principal decorada con un pórtico amplio y mitológico: Apolo avanza en un carruaje jalado por cuatro caballos blancos. La Villa Walther fue construida entre 1912 y 1913, y, según una tradición muy difundida pero no probada, el consejero real de construcción, Wilhelm Walther, habría erigido la villa por encargo de un rico noble ruso. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando su cliente no pudo pagar las obras que había financiado por adelantado, se dice que Walther cayó en la quiebra. Poco después se ahorcaría de una de las torres. En este edificio residen los becarios e investigadores del Wissenschaftskolleg zu Berlin.

Sobre la duela de la sala yacen las vías de un tren de plástico, también un rompecabezas con la imagen de docenas de especies de animales; sobre la mesa de centro un gato de cartón sirve como recipiente para guardar lápices de colores. Aquí vive Eduardo Halfon con su pareja y su hijo pequeño. En más de una entrevista ha confesado que la paternidad nunca fue algo que él tuviera claro, incluso se convirtió en motivo de angustia cuando se enteró de que él y su pareja serían padres. Por mucho tiempo tuvo insomnio. No pudo conciliar el sueño hasta que se le ocurrió escribirle una carta al hijo que aún dormía en el vientre de su madre. De ahí surgió el texto Halfon, boy (2019).

–Ha sido la única vez que la escritura me ha calmado. Fue catártico. Yo no quería ser padre. Nos tomó un par de meses a los dos. Finalmente decidimos asumirlo.

–¿Cómo fue ese periodo?

–Me empecé a imaginar lo que venía y me puse muy ansioso. Es algo que te cambia la psicología, cómo ves el mundo. El hecho de contarle a él mis ansiedades me fue liberando. Por esa época también estaba traduciendo los cuentos de William Carlos Williams.

–Tu hijo lleva ahora tu apellido. ¿Qué significa?

–El apellido era compuesto: Atie Halfon. Halfon viene del persa antiguo que significa cambista. Halfon es aquel que cambia de vida. En el pasado, cuando un hijo moría y pasaba el tiempo de luto y llegaba un segundo hijo se le daba el nombre de Halfon.

En sus libros aparecen varias mujeres, todas caracterizadas en esa forma sucinta pero suficiente que Halfon domina. Aparece la madre del narrador, su hermana, alguna tía abuela, también antiguas amantes como Lía y Tamara.

–Ellas son las guías del narrador, lo orientan. Creo que tienen mucho de mi mamá.

–¿Y cuál es la historia de tu mamá?

–Se casó muy joven, a los dieciocho años. Se graduó en diciembre y se casó en febrero. Dos años después me tuvo a mí. Creo que su sueño era ser madre de familia. No pudo ir a la universidad pero siempre ha sido muy determinada, logra lo que quiere. Como las mujeres en mis libros.

La obra de Halfon se mueve sobre una línea muy delgada entre la ficción y la autobiografía. Algo que, en más de una ocasión, él ha confesado que disfruta. Durante una charla en París, a principios de 2020, en el Institute for Ideas and Imagination de la Universidad de Columbia, donde Halfon era becario, se le preguntó sobre su elección de siempre utilizar un narrador epónimo. Explicó que en su primer libro, Saturno (2003), el narrador escribe una carta a su padre anunciándole que se va a suicidar. “Después de que el libro fuera publicado, mucha gente en la prensa dijo: ‘Tenemos que rescatar a Halfon.’ Lo tomaron al pie de la letra y asumieron que el narrador y yo éramos el mismo. Y eso me encantó.”

–¿Por qué te atrae la idea de que las identidades del autor y el narrador se confundan?

–Hace veinte años empecé con esta fórmula, con este truco por así decirlo, de darle mi nombre al narrador. Me ayuda con la verosimilitud porque el lector piensa que la historia es real, que ha ocurrido de verdad. Y entonces el efecto emocional es mucho más fuerte.

La relación de Halfon con el judaísmo está presente a lo largo de toda su obra. Parte innegable de su identidad es sin embargo un elemento hacia el cual el autor siente una ambigüedad poco velada; es en la contradicción que su escritura se eleva más allá de la atmósfera y se convierte en literatura. En Canción, el narrador sugiere la posibilidad de que su abuelo, secuestrado por la guerrilla, haya sido traicionado por otro judío. Un amigo de la sinagoga.

–El tema de la traición está muy presente, sí. Viene desde adentro de la comunidad. Es difícil de aceptar, imagínate. Un íntimo amigo en la sinagoga te vende.

Gracias a esos claroscuros cargados de verdad en los que se mueve tan bien, Halfon ha sido galardonado por la comunidad judía en Estados Unidos. En 2018 recibió el Edward Lewis Wallant Award, uno de los premios literarios más antiguos y prestigiosos del país que reconoce a un autor cuya obra se considera importante para el pueblo judío en todo el mundo.

–Da la impresión de que la comunidad aprecia los temas que exploras y cómo los exploras.

–En Estados Unidos tienen un lado más de izquierda. Más abiertos a la crítica.

En su novela Monasterio (2014) el narrador viaja a Israel para asistir a la boda de su hermana ortodoxa. Al dejar el aeropuerto tiene un intercambio con un taxista que quiere que se elimine a todos los árabes. En su mente el narrador critica ese comportamiento, lo califica de estúpido e ignorante. “Me pregunté cuántos israelíes se sentían así. Me pregunté cuántos judíos se sentían así. Decidí que era mejor no saber la respuesta”, escribió en Monasterio.

–Entre líneas se percibe una vez más esa ambivalencia.

–Yo no soy sionista, aunque tampoco los critico. El sentirse nacionalista me causa un poco de incomodidad. El nacionalista está a un mal paso del neofascismo. Y lo ves con algunos sionistas.

–¿Algún otro proyecto en mente?

–Nunca tengo un proyecto. Siempre estoy trabajando con fragmentos. En el futuro los voy a poner sobre la mesa y ver qué se puede armar. El proceso de escribir lo veo como estar en un cuarto oscuro. No ves cómo salir, estás a tientas. Y luego abres la puerta y entra la luz. ~