Una de las dificultades para abordar el tema del género es la diversidad de discursos, muchas veces contradictorios, que conviven y se invocan para explicar y resolver problemáticas de la más variada naturaleza. Incluso si únicamente se estudia el feminismo es imposible hablar de él como si existiera uno solo. Mientras ciertos feminismos luchan por romper las barreras que impiden a las mujeres acceder al mundo político y económico, otros se enfocan en revalorar lo doméstico, espacio al que proclaman el dominio último de lo femenino –que entienden como sinónimo de las mujeres–. Incluso si muchas de estas perspectivas logran coincidir en lo que consideran un problema social, pueden divergir en torno a su solución (por ejemplo, ante el incumplimiento sistemático de la pensión alimenticia por parte de los hombres hay quien propone la cárcel, hay quien prefiere fortalecer los mecanismos civiles y hay quien apuesta por multiplicar los apoyos estatales para la infancia). Al margen de la batalla por las políticas públicas, están los que cuestionan quiénes son los hombres y las mujeres de los que se preocupan estos feminismos: ¿de qué raza, de qué clase, de qué nacionalidad, de qué etnia, de qué orientación sexual? Es imposible, dicen, hablar de La Mujer; lo que hay son mujeres. Luego otros reviran: ¿las hay? ¿Existen los hombres y las mujeres? ¿No son, al igual que los mexicanos, los italianos, los comunistas, los anarquistas, una construcción política más que, si bien hoy es, mañana podría no ser?

Una de las ideas más repetidas en nuestros días concibe el género como una construcción social. Es decir, que las nociones que tenemos sobre los hombres y las mujeres, sobre lo femenino y lo masculino, por lo general, no tienen como fundamento el cuerpo. Marta Lamas lo ha planteado en numerosas ocasiones: “Lo que el concepto de género ayuda a comprender es que muchas de las cuestiones que pensamos que son atributos ‘naturales’ de los hombres o de las mujeres, en realidad son características construidas socialmente, que no están determinadas por la biología.” De aquí proviene una distinción básica que sirve para incursionar en estos temas: “El sexo se refiere a lo biológico, el género a lo construido socialmente, a lo simbólico.”1 Por ejemplo: la contención feminista básica es que “si las niñas no pueden aprender matemáticas tan fácilmente como los niños, el problema no radica en sus cerebros. La dificultad se debe a [las] normas de género –a diferentes expectativas y oportunidades que se les dan a los niños y las niñas–. Tener un pene en lugar de una vagina es una diferencia sexual. Que los niños se desempeñen mejor que las niñas en matemáticas, es una diferencia de género.”2 Sin embargo, plantear así los términos exige comprobar dos cosas: que esta diferencia, en efecto, no es “natural”, y de qué manera sí es “social”.

I. Lo cultural y más allá

Afirmar que el género es una construcción social puede ser revolucionario para enfrentar a quienes sostienen que todas las diferencias –o al menos las más relevantes– se derivan de la naturaleza. Pero una vez que se deja atrás el cuerpo, poco queda resuelto. Lo social es inmenso; la cultura es todo. Las preguntas permanecen: ¿cómo, cuándo, por qué, exactamente, se reproducen las diferencias entre los hombres y las mujeres?

En el derecho y, específicamente, en el terreno laboral es fascinante observar el cambio histórico. Era fácil identificar el papel que jugaban las normas jurídicas en la producción de la diferencia cuando, explícitamente, les permitían o prohibían a las mujeres ciertas cosas que a los hombres no. La Constitución mexicana de 1917 (artículo 123, fracción ii), por ejemplo, establecía que las mujeres no podían desempeñar “labores insalubres o peligrosas”; tampoco podían realizar “trabajo nocturno industrial” o laborar en establecimientos comerciales después de las diez de la noche. Todavía hasta 1974, el Código Civil del Distrito Federal (artículo 169) –en muchos otros códigos el cambio vino después– establecía que las mujeres casadas podían trabajar siempre que ello no perjudicara la misión que les imponía el matrimonio o dañara “la moral de la familia o la estructura de esta”.

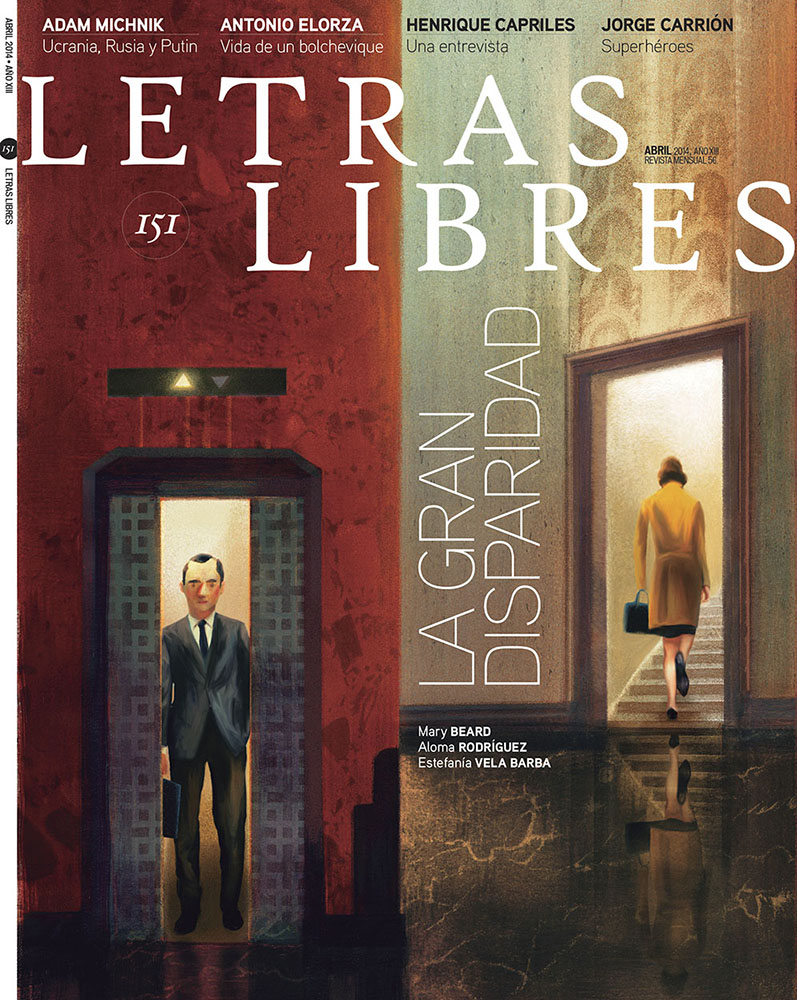

Con la igualdad entre los hombres y las mujeres ante la ley, introducida en la Constitución en 1974, se pretendió erradicar todas estas diferencias. Jurídicamente, dejó de haber impedimentos para que los hombres y las mujeres desarrollaran vidas similares. Cuarenta años después, los estudios empíricos parecen demostrar que el efecto de esa neutralización no fue el esperado. Las vidas laborales que llevan los hombres y las mujeres siguen siendo distintas, en cuanto al tipo de trabajo que por lo general realizan y el ingreso que reciben por el mismo trabajo desempeñado. ¿Por qué?

Una vez más, las respuestas apuntan a distintos sentidos. La primera y más obvia es: si los hombres y las mujeres no tienen acceso a los mismos trabajos es porque son discriminados, ya no por la norma, sino directamente por los patrones y las empresas. Son estos últimos los nuevos custodios del orden social, y reproducen en sus procesos de contratación, promoción y despido las nociones que antaño encontrábamos en la ley. Para combatir a los jefes que abiertamente consideran a las mujeres ineptas para desempeñar un trabajo –por ejemplo–, se han implementado reformas que les otorgan a ellas un mecanismo de defensa como los juicios en contra de la discriminación laboral, incorporados en México a finales de 2012.

La experiencia de Estados Unidos, que implementó este tipo de legislación en 1965, demuestra que estos mecanismos son insuficientes. No toda la discriminación es producto de personas misóginas que abiertamente se dedican a impedir el desempeño de las mujeres porque las consideran incapaces. Y la discriminación que sí, no necesariamente se combate solo a través de lo contencioso. Por ejemplo, un estudio elaborado por Steinpreis, Anders y Ritzke demuestra que el mismo currículum de una persona recibe una evaluación diferente según se conozca o no su sexo: si se conoce, los hombres salen mejor evaluados; si no, no.3 Esto sugiere que algo tan sencillo como modificar los procesos de selección para un trabajo puede contribuir a la solución del problema.

Más aún: estudios recientes –como el de Katherine Bartlett– recomiendan proceder en contra de la discriminación sin hacer acusaciones de forma directa.4 Si una persona se siente juzgada de manera constante –parece ser el principio detrás de este comportamiento–, más que interiorizar la norma, acabará por desarrollar un resentimiento hacia ella. No es que la confrontación no sea una solución eficiente; la clave estriba en cómo se realiza: si es a través de regaños, resultará contraproducente. Incluso cuando se apuesta por la “sensibilización” a través de cursos, estos no tendrán éxito si han sido diseñados para gente que, sabiendo que discriminar está mal, lo haría (aunque sea inconscientemente) si tuviera la oportunidad. A nadie le gusta que lo perciban no solo como discriminador, sino como alguien que ni siquiera tiene control de sus propios actos.

Desde la perspectiva de las mujeres mismas ocurre algo interesante. En un estudio de psicología social sobre la “amenaza del estereotipo” –dirigido a analizar cómo las personas lidian con situaciones en las que están en riesgo de confirmar un estereotipo negativo–,5 un mismo examen de matemáticas fue aplicado a dos grupos de mujeres. Antes de resolverlo, al primer grupo se le dijo que las mujeres solían obtener un puntaje menor que los hombres; al segundo, que los resultados no variaban por sexo. El primer grupo obtuvo peores resultados que el segundo. Lo llamativo de este tipo de estudios es que subrayan la importancia del mensaje que reciben las personas acerca de cómo son percibidas por los otros. Aplicado al empleo, algo tan sencillo como solo explicitar que no habrá discriminación contra las mujeres puede ayudar. El hecho de saberlo hará que ellas actúen de forma diferente.

Muchos esfuerzos en la materia han estado enfocados a ver más allá de las personas y tratar de entender cómo los mismos esquemas empresariales fomentan que sean unos los que obtienen el trabajo y no otros. Para explicar lo anterior volvamos a las prácticas de reclutamiento.6 La forma en la que un empleo se publicita incide en el tipo de personas que llegarán a solicitarlo. Si las compañías utilizan un método de voz a voz, es prácticamente una garantía que los solicitantes pertenecerán al mismo círculo social de los que están ya empleados. Si acuden a los medios de comunicación, dependerá del lugar donde se difunda la convocatoria. Esto es una obviedad, pero en las obviedades a veces están las soluciones. ¿Cuántas personas no resultan excluidas porque están fuera del universo de quienes reciben los mensajes de contratación? O expresado a la inversa: ¿quiénes resultarían incluidos si se amplía ese universo?

Luego está el cuestionamiento de la dinámica laboral. ¿Qué clase de vida es compatible con trabajos que requieren una presencia prolongada e ininterrumpida? Una cuya única prioridad sea trabajar. Un empleo así es irreconciliable con el cuidado del hogar y los hijos. En estos esquemas, nadie puede tenerlo todo. Lo interesante es que las controversias contra los trabajos de este tipo han provenido, principalmente, de las mujeres (¿por qué no pueden cuidar a sus hijos y tener un mejor trabajo?) y, en fechas recientes, de los hombres (¿por qué no pueden conservar su buen trabajo y disfrutar más a sus hijos?).

Este punto da pie a diversas soluciones: la primera es cambiar las dinámicas laborales para dar un mayor espacio al cuidado de los hijos. Esto puede hacerse de varias formas: desde transformar los horarios –apostar por un esquema más flexible– o modificar la manera de evaluar el trabajo –a partir de resultados, por ejemplo– hasta implementar políticas de responsabilidad compartida del cuidado de los niños –que incluyan la apertura de guarderías y la promoción de licencias para padres.

Sin embargo, hay quienes sostienen que si las mujeres se encargan de los hijos y sacrifican sus oportunidades laborales es porque lo prefieren así. Sus intereses son distintos a los de los hombres, quienes sí están dispuestos a pagar el precio que sea necesario para salir adelante. El argumento de la “falta de interés” de las mujeres comenzó a ser aceptado por los tribunales de Estados Unidos en los años ochenta, para explicar por qué ciertas empresas seguían teniendo a muy pocas mujeres en ciertos tipos de trabajo. Sin poder atribuirle los números bajos a la discriminación directa, aceptaron, sin más, esta teoría. Esta posición asume que cuando hombres y mujeres llegan a un empleo, sus preferencias e intereses ya están definidos. ¿Cómo se forjaron esas preferencias e intereses? En ello no se indaga; lo que importa es que poco puede hacerse ya y, por lo mismo, resulta injusto responsabilizar a las empresas por la disparidad.

Contra esa creencia, diversas investigaciones de sociología y psicología social7 sugieren que los intereses y actitudes de los hombres y de las mujeres siguen desarrollándose a lo largo de su vida y dependen, en parte, del trabajo que desempeñan. En Men and women of the corporation, Rosabeth Moss Kanter consigna varios estudios que analizaron las actitudes de hombres en trabajos con pocas posibilidades de ascenso y encontraron que ellos desarrollaban un interés mayor por actividades no relacionadas con el empleo, interrumpían sus carreras con mayor frecuencia y valoraban más la sociabilidad con sus colegas que las labores en sí. Según estos resultados, las actitudes que muchos asocian con las mujeres pueden ser desarrolladas por hombres, si el contexto es propicio para ello. No es el sexo, es el trabajo.

Una investigación enfocada a secretarias –y recogida por Vicki Schultz en “Women ‘before’ the law”– sigue esta misma línea. Además de presentar poca movilidad, el de secretaria es un trabajo que depende fuertemente del jefe. El estudio encontró que los jefes tendían a recompensar a las secretarias “por sus actitudes, más que por sus habilidades, por su lealtad, más que por su talento”.8 En lugar de premiarlas con un mayor salario o una promoción, se les retribuía con halagos y cariño. “Como consecuencia, las secretarias tendían a demostrar actitudes y comportamientos laborales comúnmente percibidos como atributos de la ‘feminidad’.”9 Para cumplir, tenían que convertirse en esas mujeres.

La legislación que pretende proscribir el acoso, al relacionarlo con la discriminación10 en el empleo, apela a la idea de que las dinámicas al interior del trabajo tienen impacto en quiénes se quedan y quiénes no. De acuerdo con este razonamiento, una de las consecuencias del acoso –particularmente frecuente en trabajos dominados por hombres– es que las mujeres prefieran salirse del trabajo a permanecer y estar expuestas a este tipo de violencia recurrente.11 Una vez más: no es el sexo, es la dinámica laboral.

II. De vuelta al cuerpo

A pesar de las diversas teorías que buscan explicar la desigualdad laboral entre hombres y mujeres a partir de procesos sociales, lo “natural” no ha cesado de analizarse. En años recientes se ha consolidado y popularizado una teoría que sostiene que los hombres y las mujeres tienen cerebros diferentes –producto, a su vez, de una exposición hormonal diferenciada– y que a partir de esta peculiaridad se derivan las diferencias de sus intereses. Esta hipótesis sobre la diferencia “natural/neurológica” entre hombres y mujeres ha sido intensamente cuestionada, entre otras personas, por Rebecca M. Jordan-Young, quien, en Brain storm: The flaws in the science of sex differences, analiza y desmiente trescientos estudios que pretenden comprobar esa relación.

Además de verificar en qué medida las diferencias entre hombres y mujeres son un producto social, es necesario explicar en qué sentido no son naturales. En esta línea se encuentran Jordan-Young y otros como ella,12 cuya postura no exige renunciar a lo natural, sino solo replantear la influencia que tiene y analizar las formas que esta adopta. Varios estudios han demostrado, por ejemplo, que la misma composición cerebral cambia con el tiempo y el ambiente en el que se encuentra una persona.13 Así, ya no se puede seguir hablando como si el cuerpo y lo social estuvieran claramente separados, como si el cuerpo, además, viniera ya dado y solo el componente social pudiera modificarse. Nuestros cuerpos mismos –ya olvidemos nuestros intereses– cambian también con lo social. Que algo esté en el cuerpo no significa que no esté en la cultura. Y si no me creen a mí, créanle a la naturaleza. ~

2 Anne Fausto-Sterling, Sexing the body: Gender politics and the construction of sexuality, Basic Books, 2008, Kindle Edition, 157-160; traducción de la autora.

3 Rhea E. Steinpreis, Katie A. Anders, Dawn Ritzke, “The impact of gender on the review of the curricula vitae of job applicants and tenure candidates: A national empirical study”, Sex Roles, vol. 41, núm. 718, 1999, p. 512.

4 Katherine T. Bartlett, “Making good on good intentions: The critical role of motivation in reducing implicit workplace discrimination”, Virginia Law Review, vol. 95, núm. 8, 2009.

5 Steven J. Spencer, Claude M. Steele, Diane M. Quinn, “Stereotype threat and women’s math performance”, Journal of Experimental Social Psychology, 35, 4-28 (1999), citado por Virginia Valian, Why so slow? The advancement of women, mit Press, 1999, p. 156; véase también Loriann Roberson y Carol T. Kulik, “Stereotype threat at work”, Academy of Management Perspectives, vol. 21, núm. 2, 2007.

6 Troy Tassier, “Referral hiring and gender segregation in the workplace”, Eastern Economic Journal, vol. 34, núm. 4, 2008.

7 Elizabeth A. Corrigall y Alison M. Konrad, “Gender role attitudes and careers: A longitudinal study”, Sex Roles, vol. 56, 2007; Vicki Schultz, “Women ‘before’ the law: Judicial stories about women, work, and sex segregation on the job”, Feminists theorize the political, Judith Butler y Joan Scott (eds.), Routledge, 1992.

8 Schultz, op. cit., p. 316.

9 Ibídem.

10 Reva Siegel, “A short history of sexual harassment”, Directions in sexual harassment law, Catharine MacKinnon y Reva Siegel (eds.), Yale University Press, 2003.

11 Schultz, op. cit., pp. 319-321.

12 Véase, también, Lise Eliot, Pink brain, blue brain. How small differences grow into troublesome gaps – and what we can do about it, Mariner Books, 2010; Anne Fausto-Sterling, op. cit., capítulo 5; Cordelia Fine, Delusions of gender: The real science behind sex differences, Icon Books, 2012, parte 2.

13 Rebecca M. Jordan-Young, Brain storm. The flaws in the science of sex differences, Harvard University Press, 2010, capítulo 10; véase también Eliot, op. cit.; para otro estudio de Jordan-Young sobre el modelo “biosocial”, véase Springer, Stellman, Jordan-Young, “Beyond a catalogue of differences: A theoretical frame and good practice guidelines for researching sex/gender in human health”, Social Science & Medicine, 74, 2012.

responsable del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud de CIDE. "El área en la que estoy es única."