En otoño de 1986, un entusiasmado Philip Roth viajó a Italia para entrevistar a Primo Levi, a quien había conocido poco antes en Londres. “Qué sensato me pareció durante esos días que pasamos hablando sin parar en su estudio de Turín. ¡Qué hombre tan vivaz!”, leemos en ¿Por qué escribir?, volumen de ensayos, discursos y entrevistas del autor de Pastoral americana. A Roth le maravilló la adaptación de Levi al mundo moderno. Le ilusionó sentir que había hecho un amigo “nuevo y maravilloso”. Pero aquella amistad duró poco. “Durante la primavera se suicidó, este gran escritor del que, solamente unos meses antes, había deducido que su comportamiento animado y despierto era señal de su sensatez, vivacidad y arraigo”, se lamenta Roth.

El suicidio de Levi resultó sorprendente para sus amigos y conocidos no por producirse tantos años después de su vivencia en Auschwitz –también los supervivientes Paul Celan y Jean Améry se quitaron la vida mucho después de ser liberados, en 1970 y 1978 respectivamente–, sino por el carácter calmado del escritor, su infatigable energía y el continuo afán de vencer al pasado a través de la difusión de su testimonio. En su defensa de la razón como arma más poderosa contra los abusos del totalitarismo, huyó siempre del papel de víctima y adoptó el de un cronista que trata de analizar y comprender el horror para que no se repita en el futuro. De su fe en la humanidad dio continuas muestras en su obra; así, por ejemplo, en el apéndice de 1976 a Si esto es un hombre (1947) afirmaba que una de las posibles razones de su supervivencia pudo ser “la voluntad, que conservé tenazmente, de reconocer siempre, aun en los días más negros, tanto en mis camaradas como en mí mismo, a hombres y no a cosas, sustrayéndome de esta manera a aquella total humillación y desmoralización que condujo a muchos al naufragio espiritual”.

El centenario del nacimiento de Levi no debería ser objeto de una celebración sin más. La fecha es importante porque pone de relieve que los ya escasísimos testigos del Holocausto –o Shoah, en término más ajustado– son centenarios o casi centenarios y que, en pocos años, ya no quedará vivo ninguno. Neus Català, que estuvo en Ravensbrück –campo femenino donde se asesinó a casi cien mil mujeres–, murió a los ciento tres años el pasado abril. En 2016, con 87 y 86 años respectivamente, nos dejaron Elie Wiesel e Imre Kertész, ambos supervivientes de Auschwitz y del vecino campo anexo de Buchenwald. Solo algunos de los que pasaron por los campos siendo niños quedan con vida, como es el caso de la polacoargentina Sara Laskier de Rus, activista de las Madres de Plaza de Mayo, que a los doce años llegó a Auschwitz con su madre y que en la actualidad tiene 92. Teniendo en cuenta que la voluntad explícita de los nazis fue destruir todas las pruebas materiales de los exterminios masivos –cámaras de gas, crematorios…– y acabar con los testigos, la importancia de los escasos testimonios directos es –siempre ha sido– crucial.

Escritor obligado

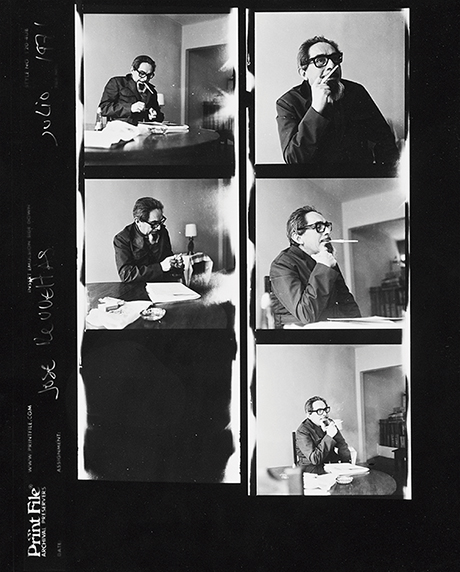

Aunque su valor universal tardó unos años en ser reconocido, Primo Levi escribió Si esto es un hombre apenas regresó a su hogar en Turín. Aseguraba que su necesidad de testimoniar lo visto y vivido era tanta que, de haber podido, lo hubiese escrito en el mismo campo. Una de sus pesadillas más frecuentes –que según cuenta compartía con otros prisioneros– era ser liberado pero que nadie le prestase atención ni le creyera cuando contase lo ocurrido, como si el lenguaje se vaciara de sentido y su función comunicativa se extinguiese. Para vencer esta pesadilla Levi escribió, entre otros libros, la trilogía formada por Si esto es un hombre (1947), La tregua (1963) y Los hundidos y los salvados (1986). A la pregunta de si hubiese sido escritor de no ser por Auschwitz, lo tenía bastante claro: su formación pertenecía al ámbito de las ciencias y probablemente se hubiese dedicado a ellas. Si escribió, dijo, fue por la obligación que le creó el Lager; jamás padeció por ello ninguna de las preocupaciones que suelen asolar a los escritores: “no tuve que luchar contra la pereza, los problemas de estilo me parecían ridículos, encontré milagrosamente tiempo para escribir sin jamás robar una hora a mi oficio cotidiano”.

No obstante, la obra de Levi está llena de imágenes poderosísimas, cuyo valor estético proviene de la clarividencia con que las alumbra. Por ejemplo, la idea de deshumanización y de “todo el mal de nuestro tiempo” se representa con la imagen de “un hombre demacrado, con la cabeza inclinada y las espaldas encorvadas, en cuya cara y en cuyos ojos no se puede leer ni una sola huella de pensamiento”. Cuando el tono testimonial, casi analítico, se rompe para entrar en la zona de lo sensible, siempre hay una razón que trasciende el dolor, como sucede con el recuerdo del niño Hurbinek en La tregua, que se convierte en una reflexión sobre la necesidad del lenguaje. Nacido en Auschwitz, Hurbinek, un niño de tres años enfermo y huérfano, con su número de prisionero tatuado en el pequeño antebrazo, no sabía hablar pero balbuceaba con ansia de expresarse. Nadie, salvo un chico húngaro de quince años, se detuvo a cuidarlo y hablarle con cariño. Un día el niño pronunció una palabra incomprensible: “masskló”, su única palabra. Como afirmaba Reyes Mate en un excelente artículo publicado aquí mismo (Letras Libres, julio 2007), “Levi presta su voz a un ser abandonado, no para robarle la palabra, sino para hacerla elocuente: ese sonido indescifrable, ‘masskló’, señala el límite de nuestro lenguaje, incapaz de entender la hondura del sufrimiento que en él se esconde.”

Además de una descripción meticulosa del funcionamiento y organización de los Lager –meticulosa no tanto en los detalles de los horrores cometidos como en la estructura ideológica y psicológica que los sostuvo–, las reflexiones sobre la responsabilidad colectiva de la Shoah atraviesan toda la obra de Levi. Auschwitz fue una terrible novedad, jamás antes se había puesto en marcha una maquinaria de destrucción tan devastadora como la del exterminio nazi, no solo por el número de víctimas sino también por la voluntad de aniquilación. Aun así, por duro que resulte, Auschwitz fue también una manifestación humana, monstruosa pero humana, en la que debieron colaborar multitud de personas. El concepto de “zona gris”, que Levi reconoce como esencial en el funcionamiento del nazismo en concreto y del totalitarismo en general, sigue la misma línea de las teorías sobre la banalidad del mal de Hannah Arendt. Sin embargo, Levi insistió en que el hecho de que tantas personas fueran cómplices de manera más o menos activa no introduce ninguna ambigüedad moral en lo que respecta a la confusión entre víctimas y verdugos: “No sé, ni me interesa, si en mis profundidades anida un asesino, pero sé que he sido una víctima inocente y que no he sido un asesino; sé que ha habido asesinos y no solo en Alemania, y que todavía los hay, retirados o en servicio, y que confundirlos con sus víctimas es una enfermedad moral, un remilgo estético o una siniestra señal de complicidad.” Levi no perdonó a aquellos que decían no saber o que preferían no saber, aunque se abstenía de juzgarlos, considerando que su papel debía limitarse al de testigo: “yo no soy fascista, creo en la razón y en la discusión como supremos instrumentos de progreso, y por ello antepongo la justicia al odio”.

Los fascismos latentes

¿Desaparece el nazismo con el fin del nazismo –valga la redundancia–, o pervive tras diversas transformaciones con otra apariencia y nuevos destinatarios del odio? Levi se sublevaba ante la falsificación de la memoria, ante ese fascismo nuevo que ha mutado de piel, “algo menos reconocible, algo más respetable, mejor adaptado al nuevo mundo”. En Los hundidos y los salvados, recuerda la falsedad del proceso de desnazificación, que califica de montaje “amateur”: “No hubiese podido ser de otro modo: habría que haber descartado a una generación entera.” También Thomas Bernhard describía en sus relatos autobiográficos cómo la misma estructura escolar del nazismo –aulas, profesores, formas de adiestramiento, disciplina– fue sustituida de la noche a la mañana por un férreo catolicismo sin apenas diferencias. A pesar del carácter hiperbólico del austriaco, algo de verdad debe de haber en sus quejas: el documental Mi legado nazi (2015), de David Evans, protagonizado por Philippe Sands –autor de esa monumental obra de rescate de la memoria que es Calle Este-Oeste (2016)–, muestra con claridad cómo en la Alemania, Austria o Polonia actuales todavía perviven raíces del nazismo, muchas de ellas heredadas de padres a hijos, y cuyo origen está, precisamente, en una desnazificación acelerada por el deseo de olvidar cuanto antes. Frente a la pretensión de echar tierra encima, la conciencia del peligro latente y, sobre todo, el modo de conjurarlo a través del mantenimiento de una memoria viva, acercó a Levi a otros escritores que produjeron obras sobre los Lager, como es el caso de Robert Antelme en La especie humana (1947), cuya escritura surge, igualmente, de la necesidad de no olvidar para no repetir. Otros autores, en cambio, adoptaron tonos diferentes, como el Elie Wiesel de La noche (1958), donde predominan el lamento desgarrado y la pérdida de fe en la humanidad, o el Jean Améry de Más allá de la culpa y la expiación (1966), cuyas posturas, fruto de una elección moral que Levi califica de “admirable”, terminaban resultando demasiado “severas” e “intransigentes”.

Es evidente que no puede considerarse la literatura de los Lager escrita por supervivientes como un todo homogéneo. Quizá uno de los contrastes más interesantes se produce entre la obra de Levi y la de Imre Kertész, quien, en La última posada (2016), confesaba sentirse atosigado cada vez que le hablaban de Levi, “ese escritor mediocre”. Frente a Levi, el pesimismo del Nobel húngaro es absoluto –“Dios es cualquier cosa menos moral… No existe compasión ni en Dios ni en sus criaturas. La vida es básicamente maldad”– y excluye la reparación –“No quiero una solución, no quiero tapar la fosa común abierta entre mí y el mundo”.

Kertész decía que a él no lo mandaron a Auschwitz para hacerlo escritor, sino para matarlo; en su opinión, la figura del superviviente es un error y su dimensión no es trágica, sino cómica, porque carece de destino. Esta idea, central en su obra cumbre Sin destino (1975), aparece también en Kaddish por el hijo no nacido (1990) –el superviviente se niega a reproducirse en un mundo aún regido por el antisemitismo– y en Liquidación (2003) –en última instancia, la obstinación de vivir únicamente tiene sentido dentro del campo; fuera de él, solo cabe el suicidio–. Si Levi desdeñaba las cuestiones de estilo y su vocación era, ante todo, didáctica, en Kertész la ambición literaria es imprescindible, y las preocupaciones de estilo llenan páginas y páginas de sus diarios. Sin destino, la novela donde se narra la estancia del autor en Buchenwald cuando era apenas un adolescente, fue escrita muchos años después de su liberación. Con ella, Kertész se proponía conseguir “una novela irónica, disfrazada de autobiografía, que se opusiera a la literatura de los Lager conocida hasta la saciedad”. La frialdad narrativa, el humor amargo y un final en apariencia ambiguo generaron el malestar de algunos lectores, que hubiesen digerido sin problema una ración más de torturas y horrores pero no comprendieron el tono distanciado y escéptico del relato.

La imposibilidad de sobrevivir plenamente

El sentimiento de derrota y fatalidad no es exclusivo de Sin destino, sino que impregna cada uno de los libros posteriores de Kertész, cuya voz –amarga, corrosiva, bernhardiana– es radicalmente diferente a la de Levi –templada, didáctica y juiciosa–. En Un instante de silencio en el paredón (1998), Kertész afirmaba: “Nuestra mitología moderna empieza con un gigantesco punto negativo: Dios creó el mundo y el ser humano creó Auschwitz”, es decir, dado que el mal está en el origen, es imposible superar la experiencia del campo. Para Levi, en cambio, sobreponerse al pasado para relatarlo es una clara obligación ética.

¿Son tan opuestas estas dos visiones? Todo depende de si se pone el foco en las intenciones de los respectivos autores o en sus resultados. Del mismo modo que Sin destino tiene, lo quisiera Kertész o no, una importante dimensión testimonial y, por tanto, una función didáctica, Levi tampoco pudo sustraerse por completo al sentimiento de derrota –la biografía de Myriam Anissimov lleva como significativo título La tragedia de un optimista–. A pesar de las dudas sobre su suicidio, quizá impulsivo –no dejó nota ninguna, salvo… la lista de la compra–, se sabe que en los últimos años estaba deprimido y que el fatalismo también comenzaba a instalarse en él. En este sentido, que un químico, pudiendo optar por otros métodos, decidiera acabar con su vida arrojándose por el hueco de una escalera es, posiblemente, el reflejo de una feroz lucha interna, de que quizá al final la desconfianza en el futuro ganó a la confianza. ~