Félix de Azúa

Nuevas lecturas compulsivas

Madrid, Círculo de Tiza, 2017, 384 pp.

No tengo que hacer el menor esfuerzo para recordar la emoción y el impacto con que leí la serie de invitaciones a la literatura que Félix de Azúa reunió (editadas por Ana Dexeus) bajo el título de Lecturas compulsivas, han pasado veinte años pero no veo el momento ni tengo el menor interés en salir de ese libro. Ahora mismo podría parafrasear con cierta solvencia la lectura de Kafka (el juego de la vida como una distracción mientras esperamos la visita de la inevitable), la hipótesis de la “doble ambición” que guía la prosa de Juan Benet, la situación exacta desde donde escribía Faulkner (“una portería del infierno alquilada a cambio de su vida”), el travelling por la obra del joven Dostoievski, la importancia de “sostribar” o los sugestivos pasadizos entre las ciudades y las novelas que, decididas a alojarse en ellas, les confieren su forma imaginaria, es decir: la que todos manejamos.

En aquel momento no disponía de armas para entender por qué aquel libro me atraía tanto, bastante tenía con disfrutar de lo que me estaba descubriendo. Supongo que lo que me dio fue una fiebre, me dejé invadir por una atmósfera, pretendía instalarme en aquel clima mental (y moral), busqué a todos los autores citados (incluso al casi desaparecido Lange), forcé a mis amigos a que leyesen con el mismo ardor que allí se sugería, y si me negué a jugar al trenecito (como hacían discípulos y amigos de Benet en su casa) es porque todo tiene un límite.

Viene al caso esta introducción porque “llega a las librerías” un nuevo suministro de Lecturas compulsivas divididas en cuatro apartados (poesía, narrativa, ensayos y conferencias) y tras leerlo en un estado parecido de entusiasmo y agradecimiento tengo claro que de algunos de estos textos (la finísima guía de lectura de Proust, la exculpación del hombre del quilombo de Babel a propósito de Hölderlin, el vuelo panorámico sobre reservas poco visitadas de la inagotable literatura francesa, la justa invitación a releer a Jünger, una reseña de La tierra baldía a la altura del magnetismo del poema, las rutas alternativas que James y Mann proponen para adentrarse en el mal…) voy a tener el mismo interés en salir (ninguno) que de los de hace veinte años.

(Inciso: el cuidado de los materiales está garantizado por la edición de Andreu Jaume, quien lejos de los soberbios despliegues de erudición y sabiduría vital a los que nos tiene acostumbrados cuando saca brillo y destellos inesperados a un muerto ilustrísimo, aplica aquí un trabajo de carpintería casi invisible.)

Lo ideal sería que el lector abandonase aquí la reseña y se lanzase ya a reverdecer o amplificar sus propios entusiasmos. Pero como tampoco quiero que abandonen la revista y de alguna manera tengo que justificar la minuta aquí van unas palabras sobre el “estilo” de Azúa. Lo más destacado quizá sea que pese a recurrir cuando le conviene a la filosofía para articular marcos de lectura (Hegel para Cervantes; Locke para Prévost) los autores convocados se abordan desbrozados de crítica secundaria, ajenos a taxonomías o agrupaciones escolares. Cada autor o libro está pensado por sí mismo, de nuevo, con una doble voluntad: pedagógica y estilística. En la primera no es necesario insistir: aquí se aprende mucho, no hay la menor voluntad de oscurantismo ni de proveerse del carisma de la complicación, y los escritores (liberados de los yugos de la especialización) se integran en ámbitos más amplios: políticos, vitales, civiles.

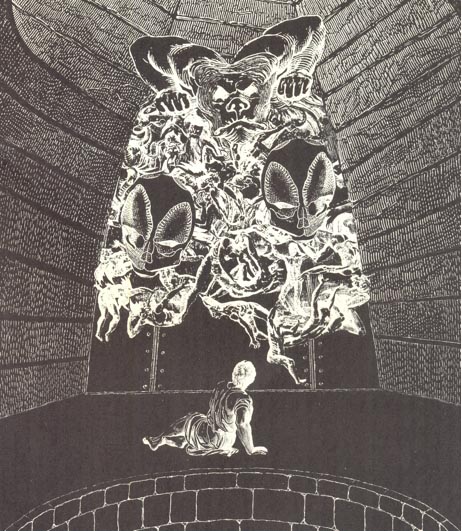

La voluntad estilística se expresa de múltiples maneras: en aforismos, en el gusto por arrancar la pieza del sitio más inesperado (véase, se lo ruego, la briosa entrada al elogio de Patricio Pron), la precisión verbal… Pero sobre todo en el gusto por la escritura, por momentos golosísima, cuando el progreso de la argumentación se ralentiza para narrar la intensidad de la energía juvenil, el carácter destructivo del “fluido temporal”, el vuelo de las aves carroñeras o una fantasmagoría teratológica con rostro de niño. Una versión menos asilvestrada (más educada y servicial) del gusto que encuentran Ferlosio o Proust en la metáfora autónoma, que como todo el mundo sabe supone una condensación repentina y feliz de lenguaje, desprendido de su función utilitaria, sorprendido de su propio poder.

Cuando pienso en la ya extensísima obra de Azúa me figuro casi siempre a una inteligencia en busca de género, o si se prefiere, una inteligencia a la que los peajes que imponen los diversos géneros impacientan y fatigan. El resultado suele ser interesantísimo, fascinante por momentos, pero un tanto insatisfactorio, si lo comparamos con los modelos de excelencia que Azúa maneja y con los que se mide. Digámoslo de una vez: a la altura de una exigencia que le haga justicia su poesía suena un tanto marciana (como casi todo lo afrancesado en nuestro muy anglosajón siglo), la novela seca, en los artículos políticos asoma a menudo un clown incontrolable, y prende la sospecha de que en los ensayos largos alguien más importante que el lector lleva aburrido desde que se traspasó el ecuador.

Por fortuna, esta inteligencia de primerísimo orden parece haber encontrado su madriguera en el diccionario (estirpe a la que este libro dedica páginas muy agradecidas); un género que le permite ser arbitrario, airado, generoso, lírico, preciso, grueso, clásico o provocador sin secarse, renovándose a cada entrada, y en el que ha escrito uno de los pocos grandes libros indiscutibles y destinados a perdurar del siglo XXI: el Diccionario de las artes. Un empeño al que, por cierto, Azúa ha vuelto una y otra vez, como si se oliese algo. Casi propongo que estas Nuevas lecturas compulsivas se lean un día junto a su hermana mayor como las entradas de un Diccionario literario, tan lúcido, inquieto, entusiasta, crepuscular, vacilón y sabio (no hay otra palabra) como el de las artes. Pero, como escribir dos obras maestras sería ya un abuso contra el pudor, la mesura y la sana circulación de la vanidades, mejor cerramos aquí el artículo. ~