Como hombre de letras que ha querido servir a la cultura de México, me siento profundamente honrado por recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara. Honrado, en primer lugar, porque la institución académica que lo otorga es una de las más nobles y antiguas, pero también de las más dinámicas y creativas de nuestro país. Honrado, asimismo, por recibirlo en este santuario de México que es el Paraninfo donde José Clemente Orozco, cuya vida y obra refleja el frenesí de la Revolución mexicana, transformó ese mismo frenesí en la lúcida ira de los frescos que nos contemplan. Y honrado, finalmente, porque recibo la alta distinción en Guadalajara que, en más de un sentido, es la capital cultural de México.

“México es doscientos Méxicos”, decía mi maestro Luis González y González, padre fundador de la microhistoria mexicana. Entre esos Méxicos quizá ninguno supera en densidad cultural a Jalisco. Pintores, poetas, novelistas, editores, cuentistas, filólogos, filósofos, arquitectos, historiadores, bibliófilos, la lista es interminable. Jalisco merece que se difunda ampliamente el inmenso aporte de su cultura al crisol mexicano. Por fortuna, mi colega y amigo José María Muriá ha dirigido la magna Historia de Jalisco en seis tomos que es la base para una futura labor de difusión.

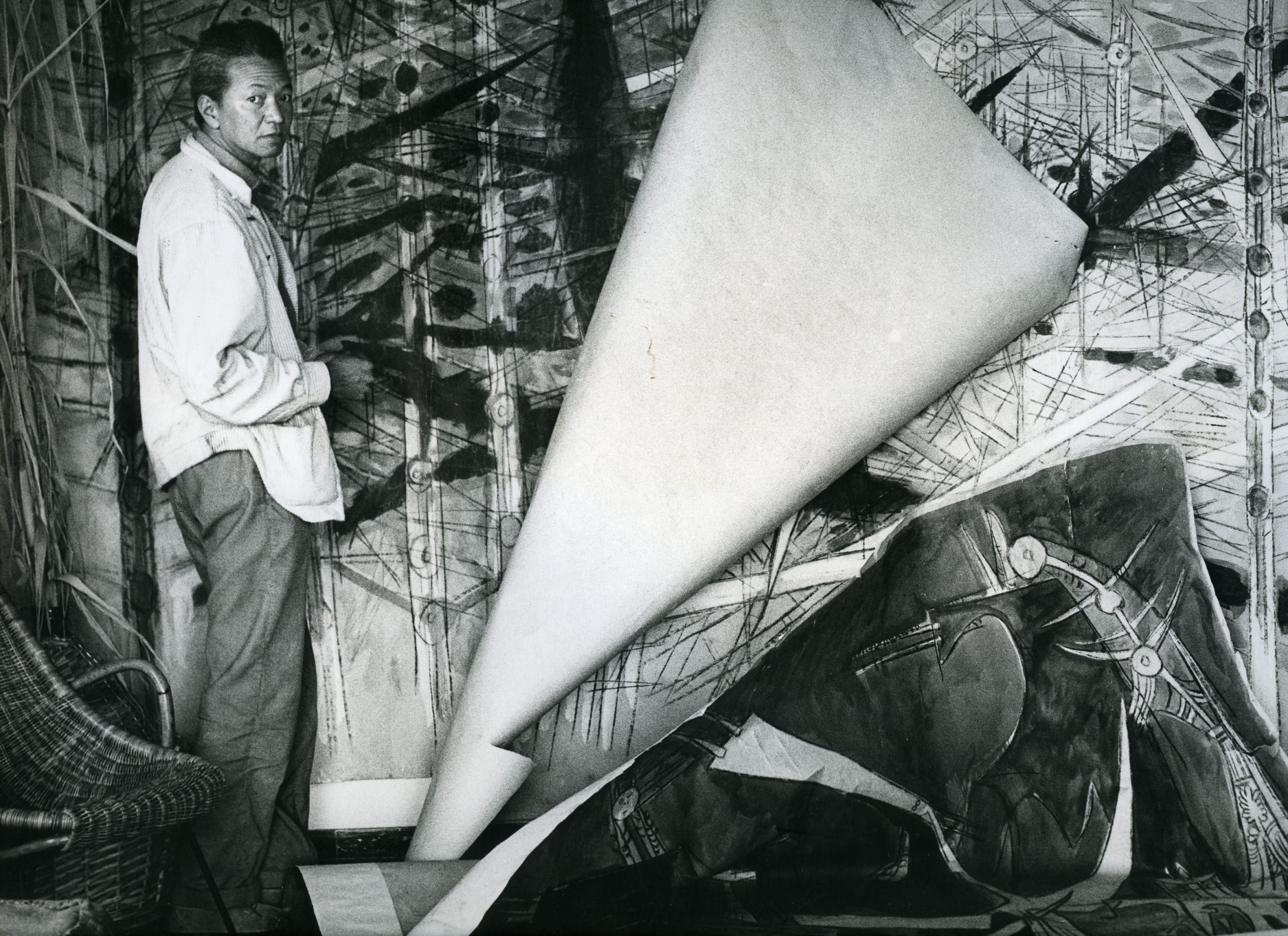

En un ensayo que escribí sobre Juan Soriano –jalisciense eminente– hice alusión a su faceta de retratista, sobre la cual confesó alguna vez: “Los pinté a todos. Retratarlos era conocerlos y conocerlos era conocerme a mí mismo, descubrir el mundo al que yo quería pertenecer.” Es verdad, los pintó a todos y a todas. Pero esa búsqueda era a su vez un viaje de ida y vuelta en el que, como un espejo, el retratista podría encontrarse a sí mismo. Algo similar le ocurre al biógrafo, retratista de la prosa. Al contemplar la galería de personajes jaliscienses, quisiera tener siete vidas para escribir las biografías de todos y todas. Pero debo conformarme con dibujar siete retratos de jaliscienses que han pasado por las aulas de esta Universidad de Guadalajara en sus tres etapas históricas. Son rapidísimos esbozos a lápiz. Sobre la mayoría he escrito algún pasaje, una reflexión, algún ensayo. No los he elegido al azar. Los he elegido porque encarnan valores a los que he procurado servir en mi trabajo de historiador, ensayista y editor.

El primer personaje es Valentín Gómez Farías (1781-1858). Nacido en Guadalajara, se graduó en medicina por la misma Real y Pontificia Universidad de Guadalajara en 1807, donde fue profesor. En 1833, asesorado por José María Luis Mora, Gómez Farías introdujo, por primera vez, un conjunto de reformas contra los privilegios corporativos –económicos, jurídicos, políticos, educativos– de la Iglesia: libertad absoluta de opiniones, supresión de instituciones monásticas y de todas las leyes que conferían al clero conocimiento de negocios civiles, supresión de la coacción civil en el pago de diezmos, fin al monopolio educativo clerical, etcétera. Esas reformas, como se sabe, tuvieron que esperar el advenimiento de las Leyes de Reforma para plasmarse en la Constitución de 1857 y hacerse efectivas. Gómez Farías tuvo un desempeño digno y valiente por la presidencia de México durante los meses más álgidos de la invasión estadounidense. Su enfrentamiento con la Iglesia (cuyo aporte económico para la guerra le parecía imprescindible) provocó la famosa rebelión de los Polkos y le valió el injusto mote de “Gómez Furias”. No obstante, Gómez Farías (como todos los liberales, con la sola excepción de Ignacio Ramírez y acaso de Melchor Ocampo) creía en la compatibilidad del liberalismo y el cristianismo. Por eso, como decano del liberalismo mexicano, fue elegido para presidir la jura de la Constitución de 1857. Y aunque lo hizo ante un crucifijo, en aquel tiempo de polarización e intolerancia, su cristianismo liberal, su liberalismo cristiano, no fue entendido. Gómez Farías murió sin derecho a la extremaunción y fue enterrado en el jardín de su casa de Mixcoac, frente a la parroquia de Guadalupe, vecina a la que años más tarde habitaría Ireneo Paz con su familia y su nieto Octavio. Hoy, como se sabe, la casa de don Valentín aloja –justicia poética– al Instituto Mora, que en su misión hermana a aquellos padres cristianos del liberalismo mexicano.

Durante el siguiente período histórico de la Universidad de Guadalajara, pasó por sus aulas Mariano Otero (1817-1850), jurista y sociólogo cuyo bicentenario celebramos recientemente. Nacido en Guadalajara, recibió el título de bachiller en derecho civil por la Universidad de Guadalajara en 1835. De joven escribió biografías sobre presbíteros jaliscienses que fueron su ejemplo. En el año de 1847 se colocó en las antípodas de Gómez Farías. Liberal moderado, se opuso a la exigencia económica del gobierno a la Iglesia y simpatizó –como su amigo Guillermo Prieto– con la revuelta de los Polkos. Ese acto y sus intervenciones en el Congreso no respondían a un capricho. Otero sentía que la Iglesia representaba un baluarte de identidad y tradición que debía respetarse. No negaba la necesidad de acotar la presencia del clero en la vida económica, política y social del país, pero defendía el lugar histórico y moral de la fe cristiana. En cualquier caso, al sobrevenir la derrota, Otero (ya célebre por sus aportes a las garantías individuales y el conocimiento social del país) se opuso a la firma del inminente Tratado de Guadalupe, que consideraba apresurado e indigno. Muerto prematuramente a los 33 años, el aporte mayor de Otero fue vincular, con un espíritu de moderación, la libertad individual con el amor a la tradición. Fue el precursor de un patriotismo abierto y generoso, no de un nacionalismo vano y violento. De haber sobrevivido, acaso México habría tenido una Reforma menos dolorosa, más tolerante que la que finalmente ocurrió.

El tercer personaje fue José María Vigil (1829-1909). Nacido en Guadalajara, estudió leyes en esta universidad. Aunque no concluyó su ciclo por dedicarse al periodismo, es, sin la menor duda, uno de los jaliscienses más eminentes pero también, por desgracia, más olvidados. Admirable editor, polemista, ensayista, periodista, bibliófilo, historiador y crítico literario (además de diputado y magistrado), fue el principal defensor del liberalismo original de la Reforma, frente a la ortodoxia positivista de la joven generación intelectual encabezada por Justo Sierra. Como explica Charles Hale, la célebre polémica de Vigil con los jóvenes positivistas partió del ámbito de la política constitucional y derivó hacia otras esferas: la filosofía de la educación superior –sus escuelas y sus libros de texto–, la política económica y de colonización, el destino de los indios, las nociones de atraso y de progreso y, en general, el concepto mismo de la vida en sociedad. “Positivismo y liberalismo –decía Vigil– son términos que se contraponen.” Para Vigil, el positivismo conducía al escepticismo, el materialismo, el egoísmo, el despotismo y, señaladamente, al ateísmo. Vigil es el autor del tomo v de México a través de los siglos, dedicado justamente a la Guerra de Reforma. Su acercamiento a ese período eje de la historia mexicana es ponderado, informado, objetivo. Entre líneas se insinúa el liberal moderado (no jacobino) que lamenta la obstinación de la Iglesia en tiempos de Pío IX, empeñada en impedir en México una reforma pausada y concertada, que en muchos países de Europa era un hecho consumado. Murió en la víspera de la Revolución, cuando la idea liberal (que creía muerta tras el fin de su diario, El Monitor Republicano, a fines del siglo XIX) renacía con Francisco I. Madero.

Ningún recuento de personajes ilustres que estudiaron en la Universidad de Guadalajara puede prescindir del gran constituyente de 1857 y gobernador de Jalisco Ignacio L. Vallarta (1830-1893). Nacido en esta capital, se tituló de abogado en 1854. En su juventud, escribió sobre los Pensamientos de Blaise Pascal y el Libro de Job, obras que reflejan, según Antonio Gómez Robledo, “la mentalidad trágica del cristiano de aquella época”. Antes de su recepción profesional en 1855, se desempeñó como defensor de pobres y presos. En su Borrador de la Disertación presentada en la cátedra de derecho civil en 1850, sostuvo un concepto eminentemente cristiano del matrimonio y la familia, que años más tarde, perseguido junto a Juárez durante la Intervención Francesa, reafirmó en una carta a su esposa: “Sumido en mi dolor, pedí a Dios fervientemente que bendijera aquel buque que llevó mi tesoro: quiera el cielo bendecir nuestra familia y poner un hasta aquí a nuestras desgracias” (9 de enero de 1865). Hoy quiero recordarlo también por su papel como ministro de Relaciones en el primer período de Porfirio Díaz. Estados Unidos condicionó el reconocimiento del nuevo gobierno a la solución de viejas querellas pendientes. Díaz y Vallarta se enfrascaron en un duelo de sagacidad diplomática con el vecino, del cual no solo obtuvieron el reconocimiento sino una victoria total. Otro momento estelar de Vallarta –además de sus aportes al juicio de amparo y sus memorables votos particulares– fue la modificación del sistema de sustitución del presidente de la república. Se preveía que el sucesor fuera el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como su presidente (pudiendo haber sido él mismo beneficiario de esa norma), Vallarta se opuso a “urdir intrigas para suplantar al presidente de la república”. Convenía instaurar una vicepresidencia para librar al poder judicial de las ambiciones políticas y consagrarlo por entero a velar por la constitucionalidad y las garantías individuales. Por lo que hace a su fe, según Gómez Robledo, Vallarta era un liberal de misa diaria.

Mi quinto personaje es muy distinto. Se trata de Agustín Rivera y Sanromán (1824-1916). Nacido en Lagos de Moreno, fue abogado por la Universidad de Guadalajara donde se tituló en 1848 (mismo año en que se ordenó sacerdote). Excéntrico y heterodoxo, escribió una obra voluminosa (Principios críticos sobre el virreinato de la Nueva España y sobre la revolución de Independencia) en la que criticaba por igual la Historia de Alamán y “las exageraciones y falsedades del padre Las Casas”. Su momento de gloria (y condena) llegó el 6 de octubre de 1910 cuando, por invitación de Justo Sierra, fue el orador de “la Apoteosis de los héroes”: “Era necesario que fuera sellada con la sangre de Hidalgo la gran verdad, el grande adelanto de la civilización con la Independencia de México.” El sacerdote de la Iglesia rendía así su tributo a la patria liberal. El padre Rivera murió sin retractarse del discurso de 1910, como las autoridades eclesiásticas se lo pedían. Representaba la reconciliación de los pasados de México.

Continúa mi elenco Antonio Gómez Robledo (1908-1994). Nacido en Guadalajara, en 1930 obtuvo su licenciatura en derecho en la tercera época, la actual, de la Universidad de Guadalajara. Fue –con plenitud– filósofo, jurista, diplomático, profesor, historiador, ensayista y traductor. Su cultura abarcaba el mundo clásico, la escolástica y el Renacimiento. Lo conocí fugazmente. Tenía el cabello blanco, la mirada irónica y adusta, una evidente gravedad intelectual. Don Antonio representa el cenit del pensamiento católico mexicano del siglo XX, pero su catolicismo no era doctrinario sino abierto al mundo clásico y a la libertad. Había sido amigo de Anacleto González Flores, tras cuyo asesinato corrió riesgos de vida y tuvo que huir a la capital. Años más tarde escribió una biografía de aquel líder notable. Fue amigo también de Efraín González Luna, cofundador del pan, y del padre Octaviano Valdés. Su inspiración cristiana es la fuente de su obra sobre san Agustín, pero en Política de Vitoria (1940) esa inspiración reivindica el mensaje específico de libertad y justicia en la filosofía de aquel dominico fundador del derecho internacional. Esa huella de Vitoria se refleja en sus numerosas obras sobre la política exterior mexicana, desde su evocación de Vallarta hasta sus defensas de México ante el acoso imperial de Estados Unidos. Vale la pena releerlas en la era de barbarie que vivimos. Sus obras están recogidas por El Colegio Nacional, institución de la que fue miembro.

Cierra el desfile José Luis Martínez (1918-2007), nacido en Atoyac y graduado de bachiller en esta universidad en 1937. Historiador, biógrafo, editor, diplomático, ensayista, crítico, bibliófilo, su amor por los libros nació el día en que, de niño, visitando a su padrino en Amacueca, este le regaló un tomo muy antiguo de san Juan de la Cruz. Según Gabriel Zaid, José Luis fue “el curador de las letras mexicanas”. El título es perfecto no solo por su recuperación de nuestra literatura plasmada en sus libros, historias, biografías y ediciones (que abarcan desde Netzahualcóyotl hasta el final del siglo XX), sino por su biblioteca. Su biblioteca personal fue una de sus obras magnas, quizá la mayor, porque, a diferencia de todos los acervos –algunos muy numerosos o apreciables– que se llegaron a formar en el siglo XX, la suya estaba construida, no como una agregación de obras valiosas, sino como una arquitectura editorial. No es una biblioteca de incunables –aunque contiene obras valiosísimas y raras–. Es una biblioteca de colecciones, de conjuntos que José Luis fue integrando con infinita paciencia a lo largo de siete décadas para servir, en el mejor espíritu de educación vasconceliano (es decir, cristiano universal), al lector interesado en la literatura, la historia y la historia literaria. ¿Cómo explicar semejante vocación?, me pregunté en un ensayo sobre su vida. Quizá la religiosidad específica de Jalisco (celosa de su autonomía, arraigada en sus tradiciones) comenzó a transferirse en algún momento del siglo XIX a la vida secular, impregnando la cultura y sus vehículos específicos, los libros, de un carácter sacramental. No parecen explicarse de otro modo las excelentes bibliotecas particulares y las buenas librerías que José Luis frecuentaba en su juventud. En este sentido, su bibliofilia fue una devoción y su biblioteca un santuario. En sus años postreros, se definía como “un cristiano frío”. No lo era tanto: en un acto de buena fe, quiso bautizar la nueva sede de la Academia Mexicana de la Lengua, pero las furias jacobinas se lo impidieron. Conservó el librito de san Juan de la Cruz en su biblioteca.

Las siete vidas que he evocado nacieron en las aulas de la Universidad de Guadalajara. Al dibujarlas, he querido resaltar sus coincidencias: son hombres de instituciones y de leyes, escritores prolíficos casi todos, personas de varias vocaciones orientadas al bien común. Escribieron historia e hicieron historia. Amaron a su patria chica y a la patria grande, pero se abrieron a la cultura universal. Y con diversos matices y temples distintos, fueron liberales. Inspiraron parte del cuerpo constitucional e institucional que aún nos sostiene.

He puesto énfasis en el carácter liberal y cristiano, específicamente católico, de los siete personajes, porque la polémica central del siglo XIX, que costó mucho sufrimiento, se dio entre esas corrientes profundas del alma mexicana. No eran incompatibles. Pudo haber florecido un liberalismo católico. Pudo haber muchos lores Acton mexicanos. El odio y la intolerancia de ambas partes cegó la posibilidad que representaban esos jaliscienses, y muchos más que por razones de espacio no he mencionado. En ellos resonaba un eco del humanismo cristiano de Erasmo de Róterdam. Un ascenso espiritual a través de los libros y el sacerdocio de la cultura.

Quiero pensar que el legado cultural y político de esos personajes sigue vigente. ¡Cómo me gustaría estar a la altura de ese legado! A sabiendas de que no lo estoy, recibo con humildad y gratitud este doctorado de la Universidad de Guadalajara. ~

Versión del discurso al recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara el 27 de noviembre de 2017.

Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.