La palabra populismo es una nube de asociaciones detestables. Es demagogia, irresponsabilidad, rechazo a la negociación institucional, desprecio de las sumas y las restas, adoración de un caudillo. No hay ejercicio sobre el contenido de la palabra que no parta de la dificultad de encontrarle un marco. Es un concepto impreciso –si es que llega a ser concepto. Con la palabra se ha designado una vasta variedad de experiencias políticas: un movimiento intelectual de apreciación del campesinado ruso, una organización de granjeros racistas en Estados Unidos, muchos gobiernos latinoamericanos a lo largo del siglo XX y diversos movimientos de la derecha radical en Europa. Populismos de derecha y de izquierda.

Un valioso libro del El Colegio de México ha mostrado los contornos resbaladizos del concepto, sus variedades regionales y sus frecuentes reencarnaciones. Evocando la famosa conferencia de Benjamin Constant, Guy Hermet, Soledad Loaeza y Jean-François Prud’homme hablan del paso del populismo de los antiguos al populismo de los modernos. Hermet describe el populismo clásico con una serie de notas definitorias. En primer lugar, se levanta sobre una densa hostilidad a las elites. Los de arriba controlan el poder y los dispositivos de la representación. Las instituciones son suyas y se emplean para repartirse los privilegios. La segunda nota es una moral dicotómica. Hay un aire religioso en los movimientos populistas que se expresa en esta noción de un universo partido entre el cielo de los buenos y el infierno asegurado a los malos. En la imaginación populista, el pueblo adquiere virtudes infinitas. El trabajador manual, el hombre sencillo y pobre encarna un ideal cívico, mientras que el burócrata y el banquero parásito son los enemigos de la sociedad. La política que alimenta esta fantasía es redentora e intolerante. Instaura, según Hermet, un “apartheid inscrito en los corazones.” Finalmente, el populismo niega dos veces la política. Primero cancela la posibilidad de un gobierno aceptable: los gobernantes son irremediablemente perversos. Sólo el héroe podrá expresar las demandas del pueblo. Después, el populismo niega la capacidad de la política de administrar el tiempo. No hay en su reloj manecilla para el futuro: al poner fin a la conspiración de los poderosos, el futuro llegará automáticamente. El populismo moderno se separa en alguna medida de ese radicalismo. No rompe definitivamente con las instituciones de la democracia representativa, las usa con frecuencia pero mantiene una posición ambigua frente a sus ordenanzas. Se asocia hoy, sobre todo, con una expectativa de certeza y de poder firme. Nostalgia del hombre fuerte. Los populismos contemporáneos pueden ser paraguas multiclasistas, pero coinciden en la búsqueda de firmeza frente a la angustia de la incertidumbre.

Soledad Loaeza apunta en el mismo libro tres elementos centrales en todo populismo: un discurso que idealiza al pueblo, un relación directa y vertical entre el dirigente y las masas, y una aversión a las instituciones del pluralismo democrático. En todo caso, resulta claro que el uso común del concepto es peyorativo. Como el vocablo neoliberal, es una patología que nadie se atreve a reivindicar como propia.

Ernesto Laclau se ha apartado de esa línea para delinear una compleja reivindicación del populismo. El populismo no es el demonio; es seña de la operación política por excelencia: la construcción imaginaria de un nosotros. A lo largo de su prolífico trabajo académico, Laclau ha tratado de entender el papel de los actores políticos en la historia desde una perspectiva que él llama postmarxista. La izquierda marxista creció bajo el embrujo de un agente privilegiado de la historia, un personaje colectivo con una misión preestablecida. Ésa es su ilusión ontológica: una clase con intereses universales conducirá a la liberación de la humanidad. En 1985, junto con Chantal Mouffe, Laclau publicó en Inglaterra su trabajo más importante. Se trata de Hegemonía y estrategia socialista, que también ha traído al español el Fondo de Cultura Económica. Laclau y Mouffe denunciaban entonces el reduccionismo que ubicaba en las contradicciones objetivas el germen de las identidades políticas. Para Laclau y Mouffe, las identidades no pueden brotar espontáneamente, sino que se confeccionan política, discursivamente. Siguiendo la línea de Carl Schmitt, sólo pueden construirse antagónicamente. El texto de los postmarxistas es un terreno árido pero sugerente. Está colmado de jerga postestructuralista: “prácticas articulatorias”, “especificidades del vínculo hegemónico en sí mismo”, “materialidades de la estructura discursiva”. Pero, entre todos estos baches y petardos, su exploración del discurso ofrece guías para repensar la cohesión política.

Al hablar del populismo, Laclau sigue utilizando esa clave teórica. El populismo no es para él una ideología de contenido específico. El que los teóricos hayan hablado de la vaguedad conceptual de la palabra subraya su naturaleza. El carácter distintivo del populismo es precisamente que aloja una variedad infinita de demandas que logran unificación a través de un enemigo común. Es igual que sea la rabia antioligárquica o el racismo antiinmigrante. La vaguedad resulta ser un instrumento a su servicio. Es más: se trata de su contenido esencial. Advierto nuevamente que acercarse a la prosa de Laclau no es una experiencia grata. Sus párrafos están empedrados de un pedante dialecto profesoral que hostiga al lector. “Este cambio tiene lugar mediante la articulación variable de la equivalencia y la diferencia, y el momento equivalencial presupone la constitución de un sujeto político global que reúne una pluralidad de demandas sociales.” Será.

Mal servido por su idioma, el argumento es pertinente en su descripción de las torpezas de las instituciones liberales. El populismo emerge cuando los cauces institucionales bloquean una y otra vez las demandas colectivas. Pensemos en un barrio donde hace falta el agua. Los vecinos se organizan, acuden al ayuntamiento y piden el suministro. Pensemos en el nada improbable caso de que el problema no se resuelva. La frustración del barrio será inevitable: el poder público no ha logrado atender su exigencia. Pero ésa será solamente una demanda frustrada. ¿Qué sucede si esa frustración no es la frustración exclusiva de ese barrio, sino la experiencia de un grupo más amplio, de toda la ciudad quizás? ¿Qué pasa si además de los problemas de agua hay inseguridad, malas escuelas y hospitales sin medicinas? ¿Qué sucede, pues, si esa frustración con el poder público es generalizada? Es entonces cuando se desata una lógica social en donde distintos grupos, con distintas demandas y distintas ideologías, se igualan en la vivencia de sus repetidos reveses frente al poder. Una cadena de similitudes congrega lo disperso y moldea un sujeto popular. Es en ese momento cuando puede hablarse de una ruptura populista.

El pluralismo asociativo del que hablaba Tocqueville resulta, por lo menos, improbable en un régimen que despliega su ineficacia tan abundantemente. Laclau muestra que detrás de toda germinación populista hay una crisis de representación política. Una crisis de eficacia institucional. Si puede condensarse esa “identidad popular”, es porque la acción política puede agrupar una larga cadena de demandas en torno a una serie vaga de imágenes, valores y reivindicaciones. De ese modo puede lograrse la división dicotómica de la sociedad. El pueblo contra las elites, los de abajo contra el sistema, la nación contra los poderosos. La extendida experiencia de la frustración permite traspasar las diferencias del vecindario, la ocupación y la ideología.

Al convertir el dispositivo populista en un proceso exitoso de identificación colectiva, Laclau transforma el insulto en elogio. Frente a la enferma democracia liberal, la medicación de un guía que da forma a un pueblo y lo pone en movimiento. Laclau se apresta a descalificar a los críticos del populismo como aristócratas que le temen a su entorno. La primera parte de su trabajo ubica como ancestro del antipopulismo la repulsión por el pueblo. Las invectivas que se lanzan hoy contra el populismo, sugiere él, no son distintas de la vasta literatura de denigración de las masas. Historiadores como Taine, por ejemplo, que denunciaban los motines salvajes con la nariz asqueada por los hedores de la chusma. Vagabundos y rufianes que son enemigos de la ley y del orden. Contagios de maldad que amenazan el tegumento social: primero es el reclamo por el pan, después el hurto, finalmente el asesinato y el incendio. La masa es emocional, impulsiva, violenta. Es inconsistente e irracional. Se deja conducir por charlatanes y carece del mínimo sentido de la autocontención. El temor al populismo no es más que la reencarnación de un miedo antecedente: el miedo al pueblo, el miedo a la democracia.

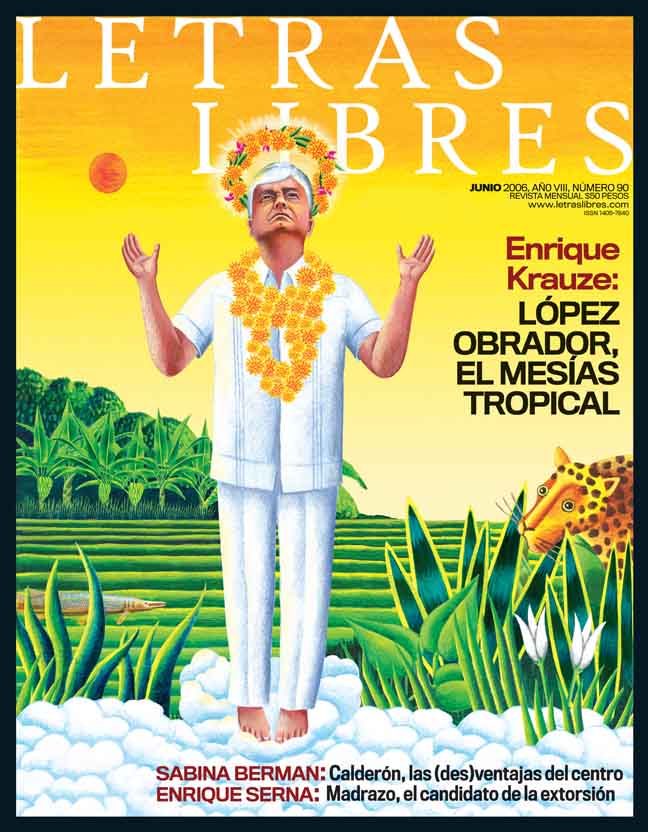

El recurso laclauniano es pedestre: quien ose atacar al populismo se coloca en la fila de los oligarcas. Los antipopulistas resultan, en última instancia, antidemócratas. Lo que parece claro es que, al convertir al populismo en el milagro que cohesiona a un pueblo, el filósofo alimenta la farsa terrible. El postmarxismo certifica filosóficamente la confiscación política del pueblo por parte del caudillo que habla en su nombre. El farsante que se proclama símbolo patrio en la plaza pública resulta un admirable artista. Soy un pedazo de todos ustedes, ha gritado Hugo Chávez, recordando la identificación de los fascistas con Mussolini. Ernesto Laclau celebra el espectáculo del demagogo, apoyándose en citas de Freud y Althusser. Venezuela es Hugo Chávez. Y Chávez, ha declarado el filósofo argentino, es un gran demócrata.

Si el populismo es una simple forma de “construir lo político,” ¿se tratará de una inocente edificación simbólica? La capacidad de Laclau para explicar (a pesar de sus marañas verbales) la génesis del populismo en las insuficiencias de la democracia representativa no se acompaña de una razonable fórmula para dirigir la acción política y, mucho menos, para orientar una estrategia libertaria de la izquierda. Sus mismas herramientas anulan la capacidad analítica, incluso, de distinguir el populismo de izquierda de una ultraderecha igualmente populista. Es cierto: el populismo puede ser síndrome de una democracia incompetente. No es vía, en modo alguno, para profundizar la democracia. Los nuevos populismos en América Latina (o los neofascismos europeos) serían gestas de integración. Pero integración es un término anodino. El pescado también se integra a su ceviche. Las preguntas clave son si el populismo contribuye a la formación de la ciudadanía; si alienta la participación autónoma. La democracia tiene sentido porque permite y estimula la organización autónoma de la gente, porque previene el exceso con parapetos y alarmas, porque garantiza el derecho a la disidencia. El populismo, por el contrario, celebra como épica admirable las prácticas clientelares: el sacrificio de los derechos políticos a cambio de los favores del poder. Esa “democracia” de plazas llenas, puños duros y caudillos efusivos es, sencillamente, una democracia sin ciudadanos, sin diversidad pluralista, sin resguardos frente al peligro de la arbitrariedad. Si una noción está ausente en esta disquisición sobre el artefacto de las identidades es precisamente la idea antipáticamente liberal de ciudadanía.

El postmarxismo resulta a fin de cuentas neoschmittismo. Antiliberalismo con traje folclórico. ~

(Ciudad de México, 1965) es analista político y profesor en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Es autor, entre otras obras, de 'La idiotez de lo perfecto. Miradas a la política' (FCE, 2006).