Abel Quezada quiso ser cazador de conejos, cantinero, saxofonista y actor de cine. También le hubiera gustado ser beisbolista. Segunda base y gran bateador. La confesión se la hacía hace treinta años a Claudio Isaac, precisamente en un parque de beisbol. Pero uno quiere ser una cosa y resulta que termina siendo otra, y él fue dibujante. O, más bien, un escritor que dibujaba. En sus cartones hay, de pronto, dardos que en un instante descargan todo su mensaje. Pienso, sobre todo, en aquel bloque negro que publicó en Excélsior el 4 de octubre de 1968 con una pregunta como título: “¿Por qué?” Pero el cartonismo de Abel Quezada no es aforístico sino, esencialmente, narrativo. Cuentos con textos breves y dibujos gozosos. En esa escritura mordaz y alegre puede leerse una de las mejores crónicas de la segunda mitad del siglo XX mexicano.

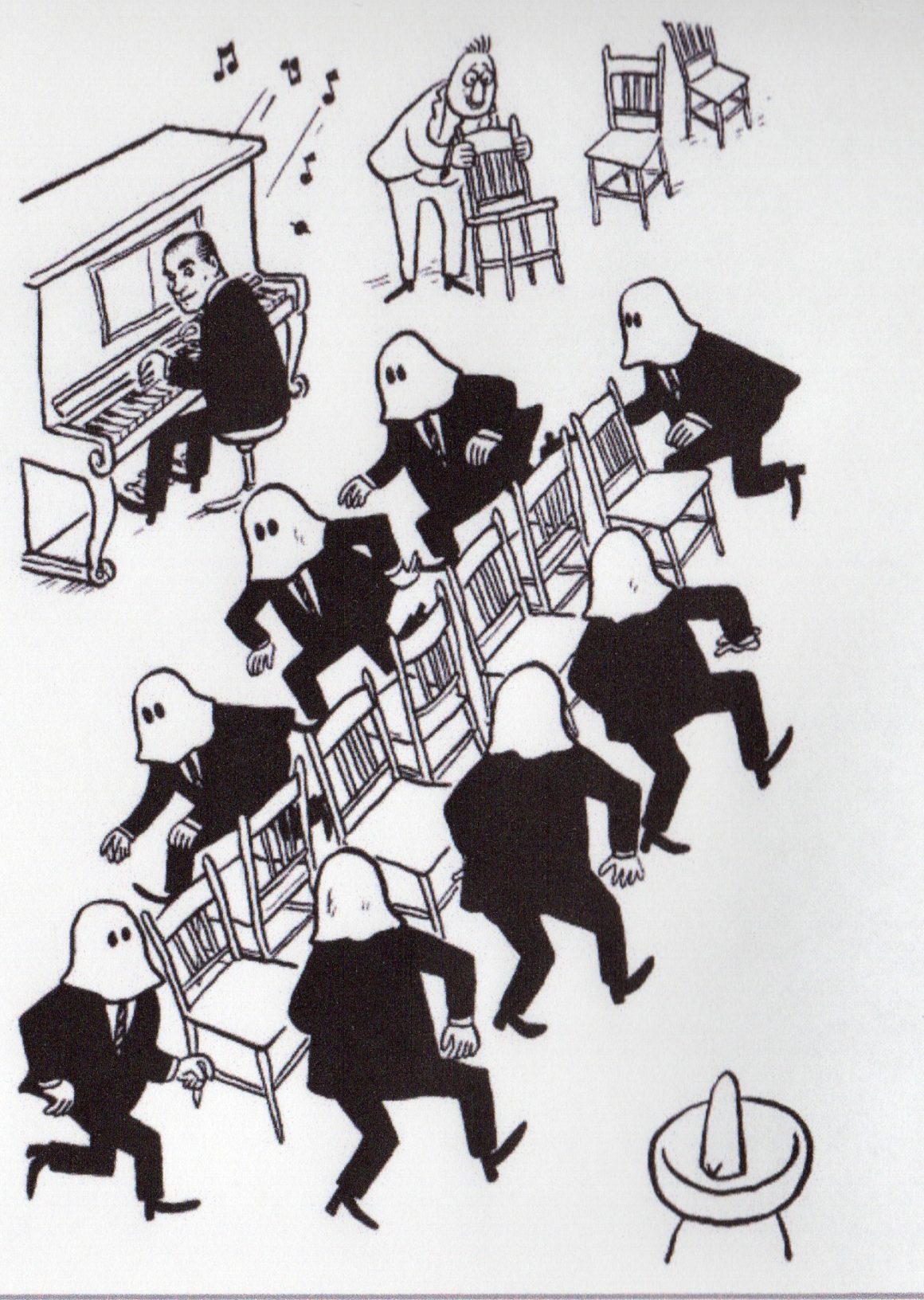

El gozo y la alegría han surgido de inmediato al evocar las caricaturas de Abel Quezada porque en sus cartones y en sus óleos se encuentra precisamente eso: el risueño placer de darle forma a la idea, la emoción de acuñar en una panza, en una mosca o en un sombrero los símbolos de nuestro absurdo. La constancia del cartonista que aparece regularmente en los diarios tiene la virtud de trascender lo inmediato. Quezada comenta la circunstancia, pero nunca queda atrapado por ella. Por eso sorprende que el caricaturista no cultive el retrato de las exageraciones que suele ser el plato diario del oficio. Cartones que se regodean en la narizota o en el cachete. No recuerdo que aq hiciera una caricatura de Fidel Velázquez, ese personaje que tantas facilidades daba a sus ridiculizadores y que fue, sin duda, la piedra que permanecía todos los sexenios. Al revisar las ediciones que han compilado lo mejor de sus cartones, apenas aparece la quijada de Díaz Ordaz o las calvas de Echeverría o de López Portillo. No aparecían presidentes sino burócratas. No dibujaba gobernadores sino policías. Un caricaturista de lo mexicano que tuvo a bien hacer parodia de la mexicanidad. Por eso sus cartones pudieron brincar el cerco de los sexenios, alcanzando categoría de clásicos.

Los protagonistas de los cartones de Abel Quezada no son los políticos de nombre y apellido, no son los candidatos que tapizan el país con sus siglas y sus caras. No son los líderes sindicales, ni los diputados o gobernadores que declaran a la prensa. Si su pintura está tentada por la metafísica, sus cartones son arquetipos animados. El cartonista inglés Ralph Steadman, un dibujante de trazo radicalmente distinto al de Quezada, ha resistido también caricaturizar al político como suele hacerlo el monerismo. Esa facilidad de la burla implica una derrota de la crítica. Tomar una facción del gobernante y explotarla al máximo con el propósito de llevarlo al ridículo no hace más que engrandecerlo. Aunque sea con intención de demolerlo, caricaturizar a un político es contribuir a su megalomanía. Por eso el genial ilustrador sugiere que la caricatura ha de ignorar el bigote o la patilla del mandamás para denunciar sus calamidades.

Los personajes de Abel Quezada fueron creados y bautizados por él. Su elenco de estereotipos incluye a Solovino, el perro atrapado en los nudos del Periférico; al Charro Matías, veterano de mil barbacoas, al periodista famélico, el campesino sostenido con horquetas en el desierto; a Gastón Billetes, ese talentosísimo empresario de la adulación; al tecnócrata que vuela en la estratósfera con diagramas que lo resuelven todo; a la señora de Las Lomas con peinado de pastel de novios; al burócrata lambiscón que tiene una bisagra en el trasero para practicar el muy rentable deporte de la reverencia.

Los cartones de Quezada son fábulas hechas de imaginación, invento y apenas mentira. En El cazador de musas se explica: “El arte está hecho con bellas mentiras. La verdad es solo una de las materias primas con las que se hace una mentira. La verdad es escueta, solemne, cuadrada. La verdad no tiene gracia. En todo caso, para que la tenga, es indispensable que la adorne una mentira. La verdad goza de un privilegio que no merece. La mentira, en cambio, es la belleza y, si no lo es, puede inventar que es la belleza.” Esa es la inclinación natural de la pintura, dice en la misma conversación con Isaac. Los pintores colorean mentiras. Pero la verdad se manifiesta en el fondo de sus inventos. El humor de sus cuentos funciona porque pellizca la realidad. Los cartones de Abel Quezada le encuentran gracia a la desgracia.

A través de las peripecias de sus contornos, los personajes de aq le permiten hacer crónica y hacer crítica. El pintor de “El filder del destino” decía que el dibujo era un arma secreta. Otro idioma. Ese lenguaje contiene una de las denuncias más agudas de nuestros atascos. El simulacro democrático del régimen priista está en el encapuchado que fuma Elegantes. En ese tapado que se rodea de “tapaditos”. Está en el dedo del Supremo Elector que por las mañanas hace ejercicio, da un paseo y, a mediodía, se da un masaje para estar en forma para su cita con la Historia. La cortesanía, la indignidad de los lambiscones es blanco de muchas de sus estampas. Los merengues de la cultura presidencialista todo lo pringan. No es difícil dominar el arte de apoyar, decía en uno de sus cartones. Cuando un ministro toma una decisión y la prensa la difunde hay que apresurarse a declarar, de inmediato, un apoyo incondicional. Abel Quezada hace biografía de los “apoyadores”, entre los cuales aparece el ricote que hizo fortuna a través de la presteza y agilidad con las que manifiesta su respaldo a la admirable ruta trazada por el Señorpresidente. Al principio de su carrera, el apoyador madrugaba para llegar temprano a casa del político que había decidido apoyar. Acompañaba al Apoyado al desayuno para brindarle su apoyo incondicional. Don Gastón Billetes fue el primero en percatarse de que los empresarios tenían que aprender de los diputados y dedicarse a rentabilizar su apoyo.

Los absurdos de la modernidad están en esa tiranía del coche que hace del hombre un esclavo de la máquina. Vivir para comprar un coche, para alimentarlo, para lavarlo, para repararlo, para cambiarlo. El admirador de la bicicleta se burlaba también de las ilusiones que periódicamente emborrachan a México. Cada seis años se descubre al Salvador de la patria y de tanto en tanto aparece el yacimiento de la gloria nacional. En el diván, un mexicano confiesa a su psicoanalista que es flojo, transa y bebe mucho. ¿Se me quitará todo eso ahora que tenemos petróleo?, le pregunta. Vendrían nuevas fantasías después de la administración de la abundancia. Vendría luego la renovación moral, el tratado de libre comercio con América del Norte, la democracia, la democraciaverdadera, el nearshoring. Seguimos tumbados en el diván haciendo la misma pregunta.

La crítica de Abel Quezada a la clase política y a la clase empresarial, a los intelectuales, sindicalistas, taqueros y policías es severa pero nunca es hiriente. Caricatura sin ofensa. Cada uno de sus personajes es, en realidad, parte de la familia. Su denuncia es profunda pero no es la de quien levanta el dedo para acusar al perpetrador, sino la de quien se atreve a poner un espejo en la casa. Alguien podría decir que en el tono gentil de sus cuentos hay una estrategia para acomodarse en un régimen autoritario. Yo veo en sus cartones algo distinto y muy valioso. Es el humor crítico que no deja de nombrar el abuso, la estupidez, la solemnidad o la cursilería, sin entregarse al impulso belicoso. La taxonomía de su comedia sociológica integra auténticamente un álbum familiar. Las lacras de unos y de otros son nuestras. ~

(Ciudad de México, 1965) es analista político y profesor en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Es autor, entre otras obras, de 'La idiotez de lo perfecto. Miradas a la política' (FCE, 2006).