En esta bitácora, he compartido con ustedes la idea de que los discursos son una herramienta poderosa para articular visiones, construir futuros deseables y a partir de ellos, movilizar voluntades. El discurso sigue y seguirá siendo el instrumento de comunicación con el que los líderes, en especial los líderes políticos, persuaden, convencen e inspiran a la gente para alcanzar metas que a veces parecen imposibles. Un discurso poderoso, que ofrece una tierra prometida y que viene respaldado por acciones claras, es para los estadistas el pasaporte a la posteridad.

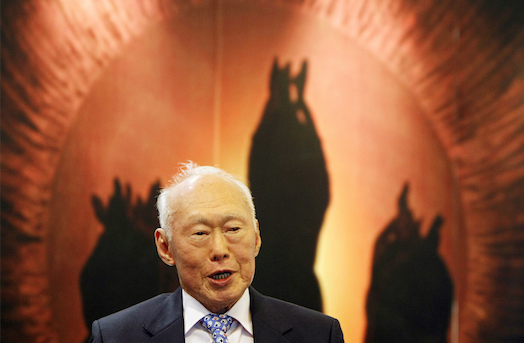

Esta reflexión viene al caso en el contexto de la muerte, el pasado 23 de marzo, del fundador de Singapur, Lee Kwan Yew. Yo supe de joven acerca de Singapur y su líder a través de las transmisiones que hacía José Gutiérrez Vivó en Radio Red a principios de los años noventa. Me encantaba escuchar sus narraciones sobre la épica de una lejana ciudad-estado pequeña, ordenada y pulcra, que ante una absoluta carencia de recursos naturales, había alcanzado la prosperidad apostándole todo a la educación y a la innovación. Escuchaba las historias sobre su moderna infraestructura portuaria y los enormes rascacielos, que se erguían orgullosos como símbolo de su riqueza. Me llamaba la atención, desde luego, la dureza de las reglas impuestas por el gobierno sobre la sociedad en nombre del orden. La prohibición más célebre me parecía toda una curiosidad: la venta y consumo de chicle se declararon ilegales para evitar que las calles y el transporte público se ensuciaran.

Lamentablemente, el chicle no fue lo único que los singapurenses tuvieron que sacrificar bajo el régimen de Lee. El récord de derechos humanos no ha sido algo para presumir. Las libertades han sido muy limitadas, en lo que algunos han llamado una “dictablanda” y otros una “democracia guiada”. Pero a cambio de su libertad, el sistema creado por este dictador benévolo le dio a su pueblo paz y prosperidad sin precedentes. Hay mucha tela para discutir si es un trade-off razonable, pero lo sea o no, lo que es irrebatible es que Singapur es uno de los grandes milagros económicos del siglo XX, ya que logró pasar del tercer al primer mundo en tiempo récord. Un dato contundente: el PIB per cápita creció de 400 a 40,000 dólares al año en solo cuatro décadas. No es poca cosa. Muchos otros países no tuvieron ni democracia ni desarrollo en ese lapso.

¿Cómo logró Lee convencer a su pueblo de que valía la pena seguir el rumbo que él les marcaba? Dotó a su discurso de algo que es esencial para el arte de la persuasión: una tierra prometida, es decir, un objetivo superior o destino por el cual vale la pena luchar.

En 1965 Singapur fue expulsado de la Federación de Malasia. El ánimo nacional era de temor y duda sobre la viabilidad que la pequeña ciudad isleña tendría como país independiente, ya que era débil, pobre y estaba rodeado de vecinos hostiles. El mismo Lee apareció en televisión nacional, diciendo entre lágrimas que ese era un momento de angustia para todos. Pero el líder se creció ante la adversidad y en uno de sus discursos más famosos, llamó a su gente a la acción: “Pondremos el ejemplo. Este país nos pertenece a todos. Lo construimos de la nada, sobre pantanos […] Hace cien años, este lugar era un lodazal. Hoy, es una ciudad moderna. Dentro de diez años, esto será una metrópoli. Nunca teman.”

Lee sabía que su visión era utópica. Cómo lo reconoció muchas veces, Singapur es una nación que, en teoría, no debería existir. La gente que ahí vive no tiene ni historia ni religión o raza en común, porque pertenece a una de tres etnicidades: china, india o malaya. Lo que los unificó fue el proyecto de nación próspera que articuló su líder político, quien no creía en razas –como lo dijo en otro discurso: “en Singapur obtendrás la misma pobreza o la misma prosperidad, sin importar si eres negro, café, amarillo o de cualquier color intermedio”– ni se comprometía con religiones.

Recordado también por su pragmatismo económico de línea dura, Lee no permitió nunca que ningún obstáculo se interpusiera en su camino. En 1980, los trabajadores de Singapore Airlines llamaron a un paro. Lee dio un fuerte discurso en el que simplemente les dijo: o regresan a trabajar o les daré una lección que no olvidarán. “Quien gobierne Singapur debe ser de hierro, o renunciar. Esto no es un juego de cartas. Esto es su vida y la mía. He pasado toda mi vida construyendo esto y mientras yo esté a cargo, nadie lo va a destruir”.

Suena duro, pero Lee sabía que le hablaba a un pueblo convencido de que el país no podía darse el lujo de perder el tiempo en conflictos de clase, raza, política o religión. Tenía que dedicarse disciplinadamente a generar la prosperidad necesaria para defenderse y ganarse su lugar en el conflictivo y competitivo continente asiático. Y tuvieron a un líder que logró unificarlos en torno a ese proyecto de nación. Ese es el poder del discurso: marcar el rumbo e inspirar a la audiencia a alcanzar una tierra prometida. Porque, tal como lo dijo Henry Kissinger al hablar de Lee Kwan Yew, “la marca de un gran líder es llevar a su sociedad del lugar en donde está, al lugar a donde nunca ha estado”.

Especialista en discurso político y manejo de crisis.