En

los funerales de papel con que la prensa mexicana despidió a

Ryszard Kapuscinski, una muletilla se repetía desde las ocho

columnas hasta la más mísera de las líneas

ágata: “ha muerto el mejor periodista del siglo XX”. La

prensa misionera, nuestra irreductible aldea gala del dogmatismo

ideológico, lo despidió entre loas libertarias y

aleluyas antiimperialistas, en una insufrible cascada de tópicos.

Imagino que no leyeron El Imperio, el impresionante testimonio

de Kapuscinski sobre la extinta Unión Soviética, en que

narra los cinco viajes que realizó al interior de sus confines para dibujar el estremecedor mapa del despotismo carcelario que

fue la patria de los sóviets. Sorteando la burocracia y ajeno

a los cantos de sirena de las informaciones oficiales, armado con un

perfecto idioma ruso de salvoconducto, Kapuscinski se disfrazó

de ciudadano común y corriente para visitar Vurkutá,

las minas de carbón situadas más allá del

Círculo Polar Ártico, y documentar las condiciones de

esclavitud de sus trabajadores, cuya esperanza de vida no rebasaba

los 35 años; o recorrer el antiguo pueblo de pescadores

de Muinak, en el mar de Aral, ruina desértica y salada por

culpa de los sucesivos planes faraónicos de los señores

del Kremlin, que lograron el milagro inverso de la multiplicación

de los peces; o recordar, desde las ruinas del sistema carcelario de

Kolymá, en Siberia –indispensable el testimonio de Varlam

Shalamov–, a los millones de seres humanos que allí

perdieron la vida. Por el otro lado, tampoco fueron menores las

jeremiadas de nuestra prensa mercantil, que vive empeñada en

demostrar en su sección de gente que México sólo

lo habitan prósperos criollos de mujeres sutiles y refinadas

que no desconocen los placeres “five o’clock”, y cuya

información está determinada por el espacio que deja

libre el cierre de publicidad. Parece que no leyeron sus justas

críticas al utilitarismo de los medios de comunicación,

uno de los ejes del libro Los cínicos no sirven para este

oficio, que recoge los sucesivos diálogos que sostuvo con

Maria Nadotti, Andrea Semplici y John Berger en un encuentro en

Capodarco, Italia, y que desconocen el núcleo argumental de

Los cinco sentidos del periodista, edición no venal de

la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Por decirlo de

una manera simple, el consenso que suscitó su muerte es

producto de esta doble mala interpretación.

Hay

una tercera: el peso de la fama. Kapuscinski se retiró del

periodismo activo y se dedicó, como un escritor más del

mainstream internacional, a recorrer marmóreas aulas

magnas y lustrosas salas de conferencias. Un hombre satisfecho,

siempre amable, modestísimo, que seducía por el triunfo

del sentido común en sus opiniones, comedidas y correctas. Ese

Kapuscinski políticamente correcto tenía poco que ver

con el intrépido reportero que en realidad fue y al que

explican sus mejores libros. Lo ilustra como nada un pasaje de Un

día más con vida, el libro-reportaje sobre la

independencia de Angola y su larga guerra civil:

Por

casualidad había dado con un avión en Benguela que me

había traído a Lubango. Un mulato a quien había

encontrado por casualidad en el aeropuerto de Lubango me había

llevado al estado mayor. Un extraño del que no sabía

más que su nombre, Nelson, y a quien había visto por

primera vez en mi vida, me había metido en un camión. Y

ese camión había arrancado enseguida y ahora rodaba

pesadamente entre dos paredes de espinosa maleza selvática,

hacia un destino que me era desconocido.

El

camión se detuvo en la ciudad de Pereira d’Eça, casi

en la frontera con Namibia, bajo ocupación sudafricana, un

peligrosísimo destino del que salió bien librado de

milagro, pero que le permitió dar la primicia mundial de la

inminente invasión sudafricana de Angola.

Otra

muestra de su afán periodístico se encuentra en un

pasaje de La guerra del fútbol en el que cuenta cómo

el jefe de redacción de la Agencia Polaca de Prensa le

prohibió ir al Congo, donde el ejército se había

rebelado contra el gobierno del primer ministro Patrice Lumumba,

recién declarada la independencia, y le compró a cambio

un boleto para hacer un reportaje en Nigeria; un boleto que él,

sin el consentimiento de sus jefes, cambió por un viaje a

Jartum y a una pequeña ciudad del mismo Sudán llamada

Juba, donde, en complicidad con dos periodistas checos, compró

un destartalado Ford y cruzó la selva hasta

Stanleyville, de vuelta en el Congo: así, los tres se

convirtieron en los únicos periodistas europeos en documentar

el asesinato de Lumumba y el estallido de la guerra fraticida

congoleña desde el corazón de las tinieblas. De

Stanleyville lograron salir con vida gracias a los salvoconductos de

un funcionario de Naciones Unidas, que se apiadó de ellos y

los depositó en un vuelo con destino a Burundi, donde los

capturó un grupo de militares paracaidistas belgas, que aún

tenían bajo su control ese país, pues pensaron se

trataba de espías; en esa ocasión, de nuevo, estuvieron

a punto de ser fusilados y se salvaron por… etcétera.

Ryszard

Kapuscinski nació en 1932 en Pinsk (entonces, y de antiguo,

Polonia; hoy Bielorrusia –por la maquiavélica movilidad de

fronteras que decretó Stalin después de la Segunda

Guerra). La invasión polaca por los nazis (y después

por los soviéticos, consecuencia del terrible pacto

Ribbentrop-Molotov) convirtió a él y a su familia en

nómadas en su propia tierra, huyendo del frente, de los

bombardeos, de los “horrores de la guerra”. Su padre, un soldado

capturado y evadido inesperadamente, fue durante el resto del

conflicto un maestro clandestino empeñado en rescatar a la

cultura polaca que los nazis querían borrar de la faz de la

tierra, como Kapuscinski contó en las líneas

autobiográficas del libro no traducido al español Busz

po polsku (“La jungla polaca”), de 1962, parcialmente

recogidas en la antología El mundo de hoy. En la guerra

aprendió que sin zapatos la vida no vale nada en invierno, y

que una papa es algo más que una simple papa. Al término

de la masacre, se mudó a Varsovia, ciudad tan arrasada por la

vesania nazi que tuvo que ser repoblada en un noventa por ciento por

polacos de provincia; allí retomó sus estudios, y

terminó el bachillerato con la vocación de ser poeta,

actividad que nunca dejaría. Esto le permitió entrar al

reducido círculo cultural polaco de aquella época y

empezar a colaborar con el diario Sztandar Mlodych (“El

Estandarte de la Juventud”), mientras estudiaba la carrera de

historiador en un modelo heredero de la Escuela de los Annales de

March Bloch, Fernand Braudel y compañía, justo antes de

que los comunistas cambiaran el plan de estudios. En el Sztandar

Mlodych, su trabajo consistía en recorrer Polonia como un

titiritero en busca de la noticia. En ese diario trabajaba Marian

Brandys, padre del reportaje moderno en lengua polaca y a quien

Kapuscinski siempre reconoció como su gran maestro. Fue

Brandys quien lo guió a la escritura de su primer triunfo como

periodista: el reportaje “La otra verdad sobre Nowa Huta”, una

radiografía extremadamente crítica de la ciudad obrera

homónima, concebida por la propaganda oficial como el

escaparate del nuevo régimen socialista prosoviético de

Polonia. Provocó un verdadero escándalo que lo obligó

a esconderse, seguro de que lo detendrían. Pero, ante el

revuelo, el gobierno prefirió desenmascarar las “patrañas”

del periodista, y nombró una comisión para investigar

la “verdad”, que no hizo sino corroborar una por una sus

denuncias. En lugar de meterlo preso, lo condecoraron con la cruz

de oro al mérito. Por este paradójico éxito

le concedieron su verdadero anhelo: viajar al extranjero. Kapuscinski

pensaba entonces que el extranjero era algo tan alejado y exótico

de su realidad como Checoslovaquia. Su destino sería nada más

y nada menos que la India, y se convertiría en un verdadero

viaje iniciático.

A

esta primera salida la sucedería una segunda a China. Estos

periplos, como cuenta en Viajes con Heródoto, sellaron

su destino: descubrió la fascinación de sentirse libre,

de descubrir nuevas culturas y lenguas, de ampliar sus horizontes.

Podemos imaginar lo que, para un sensible historiador y joven poeta

polaco, periodista en ciernes, significaba dejar la grisura y la

mediocridad de la Polonia comunista de la posguerra y vivir a sus

anchas en dos de las realidades culturales más fascinantes del

mundo. Para llevarse al viaje escogió, sin saberlo, a un autor

clave, una suerte de amuleto: Heródoto, el historiador griego

que, en lugar de despreciar a las culturas no helénicas

llamándolas bárbaras, quiso conocerlas, descubrir sus

dioses, escuchar sus leyendas, registrar sus batallas, contar sus

relatos. Y éste ha sido en muchos sentidos el destino

literario de Kapuscinski, la épica cotidiana de los pueblos

del mundo.

Al

poco tiempo, la agencia oficial de noticias de Polonia lo contrató

para que fuera su corresponsal extranjero, y le ofreció la

única plaza vacante: África. Ese continente será

el eje vertebrador del resto de su vida y de casi toda su obra.

Cuando se dice en las solapas de los libros de Kapuscinski que cubrió

veintisiete revoluciones (o diecisiete, según otras solapas, o

doce frentes de guerra, perdón catorce, y treinta golpes de

Estado, digo veintiuno…), lo que se olvida es que era el ÚNICO

corresponsal de la agencia polaca para TODA África. Su trabajo

cotidiano consistía en mandar despachos noticiosos casi sin

recursos, de un continente por el que nadie se interesaba en Polonia,

y en el que su país no tenía ningún interés

estratégico, cultural o económico. ¡Kapuscinski

era el vínculo! Para colmo, sus reportajes eran

sistemáticamente censurados, y el público polaco

recibía una versión edulcorada y reducida.

Curiosamente, sólo la jerarquía política, a

través de un sistema de información exclusivo, tenía

acceso a las versiones completas de sus notas. Con una notable

capacidad de empatía, facilidad de idiomas y suerte a lo largo

de las décadas, Kapuscinski logró sobrevivir al

torbellino de transformaciones que marcaron la segunda mitad del

siglo XX africano.

En

1957, en su primera misión, en Acra, fue testigo de la

independencia pionera de Ghana, liderada por Kwame Nkrumah, padre del

panafricanismo. Una a una irían cayendo el resto de las

antiguas colonias europeas: a veces de manera pactada, como en el

caso de la mayoría de los territorios británicos

(Kenia, Uganda, Tanzania…), cuyos colonos aceptaron la

independencia a cambio de mantener resguardados sus intereses

económicos ante los nativos; otras de manera violenta,

como las colonias de origen belga y portugués (el Congo,

Angola, Mozambique…). En el caso de Francia, en ocasiones tras

terribles y brutales enfrentamientos, como Argelia, y otras de manera

pacífica pero a cambio de mantener una elite de cultura

francesa en el poder, como el Senegal, Costa de Marfil, el Camerún…

A estos movimientos de liberación los sucedió de

inmediato una verdadera eclosión de conflictos que la opresión

colonial había congelado: guerras étnicas, religiosas,

tribales. Ante esos desórdenes, en la mayoría de los

países la única institución que resistió

fue el ejército, que dio sucesivos golpes de Estado de un

signo y de otro, siempre crueles y contraproducentes, pero

entendibles en esta lógica entrópica. Simultáneamente,

África –sobre todo el África negra–, el viejo

escenario de los caprichos, disputas y anhelos europeos, pasó

a convertirse en otro frente, quizá el más activo, de

la Guerra Fría, en donde las dos grandes potencias emergentes

después de la Segunda Guerra Mundial apoyaban facciones en

función de sus estrictos intereses. Éste era el

escenario del que Kapuscinski fue testigo privilegiado e

imprescindible cronista. Ébano, un clásico de

nuestro tiempo, es la decantación de toda esta experiencia

africana, un intento por capturar el alma del África negra al

tiempo que un minucioso registro de sus particularismos. El trabajo

de Ébano, además, fue elaborado muchos años

después, desde Varsovia, apoyado por un importante expediente

fotográfico –su otra gran pasión–, sustentado en

una imponente bibliografía y depurado como sólo logra

hacerlo la memoria.

¿Cuál

es el verdadero empeño de Kapuscinski en Ébano?

Lograr la empatía con los africanos. Y para ello, durante

todos los años que suman las estancias que pasó entre

ellos, decidió vivir como uno más. Repitió

muchas veces que, quien viaja a África para hospedarse en un

hotel de cinco estrellas y recorrer los acotados enclaves turísticos

o parques salvajes, no conoce la esencia de África. Recorrer

sus caminos, vivir en sus chozas, compartir su misma comida, le

permitió comprender el verdadero rostro del continente. A

últimas fechas, se ha cuestionado la información

fáctica de Ébano y en general, del trabajo

periodístico de Kapuscinski. Una de las críticas más

duras la escribió John Ryle en el Times Literary

Supplement: “At play in the bush of ghosts.” La esencia de

este reproche es que Kapuscinski exagera o simplifica a propósito

para dar coherencia literaria a sus observaciones, además de

una no despreciable cantidad de errores puntuales (nombres de tribus,

de ciudades, datos históricos…). Creo, sin embargo, que la

verdad de Ébano es el empeño humanista,

herodotiano, de aceptar la magnífica diversidad del mundo,

comprenderla y respetarla. Aparte, es un libro extraordinariamente

bien construido, en el que el detalle significativo, la anécdota

jocosa, la burla oportuna, van construyendo un poderoso relato coral

que deja entrever la grandeza del espíritu africano en medio

de la tierra muerta. Sí, África engendra lilas en la

superficie yerma.

Otra

obra que reúne metafóricamente la esencia de la

realidad oprobiosa de África es el magistral El Emperador.

A diferencia de Ébano, se concentra en un solo país,

Etiopía, y en un solo momento histórico, el reinado

grandiosamente bufo del emperador Haile Selassie. Esta obra, por

cierto, también ha sido criticada por expertos académicos

de la realidad etíope, pero de nuevo, la grandeza de El

Emperador no está en su acuciosidad histórica,

aunque en una inmensa mayoría todo lo que se cuenta es cierto,

sino en que funciona como una metáfora universal del poder

despótico. Y esa metáfora tiene aún más

valor, si cabe, escrita por un polaco de la era comunista.

Kapuscinski llegó a Etiopía después del golpe

que derrotó a Selassie y descubrió que esa revolución

estaba ya documentada, por lo que se centró en el proceso

inverso: contar la tiranía del gobierno recién

derrocado. Buscó subrepticiamente por las calles de Addis

Abeba supervivientes de la corte del Rey de Reyes, y los entrevistó

de manera anónima para reconstruir los mecanismos del poder de

Selassie. Por si fuera poco, hizo una investigación del

lenguaje medieval polaco para referirse a las figuras de autoridad, y

mezclando ambos elementos, reconstruyó el reinado del “León

de Judá”, “el Elegido de Dios”, “el Muy Altísimo

Señor”, “su Más Sublime Majestad”, Haile

Selassie. La anécdota del súbdito que tenía que

limpiar en las recepciones oficiales las deposiciones del emperador

ha sido demasiado trillada, y se repite como un monotema cada vez que

se habla de este libro; prefiero en cambio la del pobre infeliz, al

mismo tiempo un privilegiado dentro de la pobreza etíope, cuya

función exclusiva era indicar mediante reverencias la hora al

señor Selassie. Un inmenso cucú humano.

Kapuscinski

se interesó también, y muy profundamente, por América

Latina. Residió en Santiago de Chile y en la ciudad de México,

capital por la que siempre sintió nostalgia. Desde el df,

fungió como corresponsal durante siete años para toda

Latinoamérica, cubriendo nuestras tristes vicisitudes, muchas

veces análogas a las africanas. Uno de sus mejores trabajos

periodísticos sobre América Latina está recogido

en el libro La guerra del fútbol, donde documenta la

tragicómica batalla entre Honduras y El Salvador, producto de

causas muy profundas, pero cuya chispa fue el mutuo maltrato a los

hinchas de sus respectivas selecciones de futbol. Una guerra que en

cien horas ocasionó miles de víctimas, que fue

totalmente inútil y cuyo mejor testimonio es justamente el de

este Heródoto moderno.

El

otro gran proceso que Kapuscinski documentó y estudió a

fondo fue el gobierno del Sha Reza Palhevi en Irán y la

revolución de los ayatolas que lo depusieron. El Sha o la

desmesura del poder conjuga algunos de los mejores talentos

periodísticos de Kapuscinski: la solidez histórica y la

atención al detalle. El libro es un brillante recorrido por la

antigua Persia, desde la dinastía Kadjar hasta el

derrocamiento de Palhevi, pasando por las sucesivas ocupaciones rusa

e inglesa, al tiempo que una indagación de los orígenes

de Jomeini; y es también la crónica de las calles de

Teherán, de las multitudinarias manifestaciones en contra del

Sha y de anécdotas que pasarían inadvertidas para la

mayoría. Lo nimio como significante. Así descubre qué

día habría caos en las calles por las persianas

cerradas de un comerciante armenio del centro de la ciudad. La tesis

del libro es que el Sha logró aglutinar en su contra a cada

vez más grupos sociales iraníes, y que los ayatolas

aprovecharon el instante del derrocamiento para imponer su fuero y su

verdad al resto de las facciones revolucionarias. El Sha es

también un curioso rompecabezas de documentos y fotografías

que, al describirse sucesivamente, van reconstruyendo el cuerpo de

una nación en crisis. El mundo vive hoy al borde del abismo

por el desafío nuclear de Irán; pues bien: algunas

claves están en este libro, y por eso su lectura es más

acuciante que nunca.

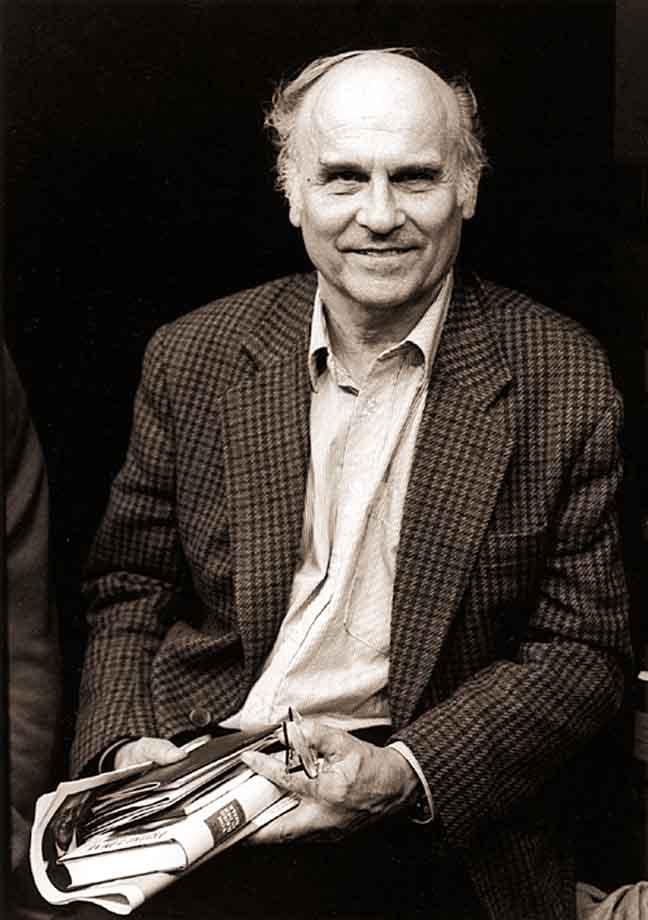

Conocí

a Ryszard Kapuscinski en junio de 2002, en Varsovia, cuando aceptó

conceder una entrevista a Letras Libres. Vivía en una

vieja casona de un barrio modesto de la capital polaca. En el desván

de esa casa, la “guarida del nómada”, tenía un

amplio estudio donde se apilaban libros, recortes, fotografías,

objetos de su paso por el mundo, y, cual ropa tendida al sol, hojas

colgadas manuscritas con sus apuntes de viaje, clasificadas de una

manera “no cartesiana”, que no eran sino la auténtica

materia prima de la que extraería, a través de su

método de trabajo, el cuerpo de sus libros. Estaba, pues, ante

el verdadero magma primigenio del escritor Ryszard Kapuscinski.

Recuerdo que me sorprendió que, antes de tener tiempo siquiera

de empezar mi trabajo, era él, sin que me diera cuenta, quien

me estaba entrevistando a mí: quería saber todo sobre

México, sobre la revista, sobre mi vida, en aquel entonces por

España. Su genuino interés por un interlocutor

desconocido fue quizá la verdadera enseñanza de aquella

tarde inolvidable. Ryszard Kapuscinski no fue un autor de libros de

viaje, ni un narrador, ni un historiador, ni, en sentido estricto, un

periodista: fue una suma caprichosa de lo mejor de estos géneros.

Ahora tiene la palabra ese insobornable sinodal que es la posteridad.

~

(ciudad de México, 1969) ensayista.