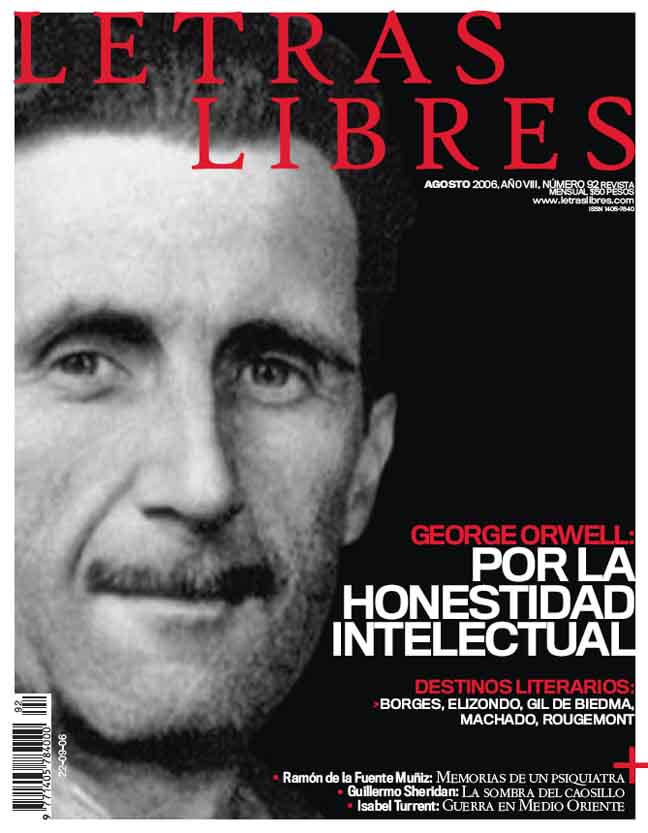

Hace aproximadamente un año, asistí a una reunión del PEN Club con motivo del tercer centenario de la Areopagítica de Milton: un opúsculo –puede recordarse– en defensa de la libertad de imprenta. La famosa frase de Milton acerca del pecado de “asesinar un libro” se imprimió en folletos distribuidos con anterioridad, en los que se anunciaba el encuentro.

En la plataforma participaron cuatro oradores. Uno pronunció un discurso en el que abordaba la libertad de imprenta, pero sólo con referencia a la India; otro, titubeante, afirmó en términos muy generales que la libertad era algo bueno; un tercer orador atacó las leyes referentes a la obscenidad en la literatura. El cuarto dedicó la mayor parte de su discurso a defender las purgas rusas. De las reflexiones que hubo en la nave del edificio, algunos volvieron al tema de la obscenidad y las leyes que la abordan, y otros enunciaron simples apologías sobre la Rusia soviética. La mayoría de los asistentes pareció aprobar la libertad moral –la libertad de discutir de manera franca en un impreso cuestiones referentes al sexo–, pero no se mencionó la libertad política. De esta confluencia entre varios cientos de personas –quizá la mitad de las cuales estaban directamente relacionadas con el oficio de escribir–, ni una sola señaló que la libertad de imprenta se refiere –si es que tiene algún significado– a la libertad de criticar y de oponerse. Curiosamente, ninguno de los oradores citó una sola de las frases del opúsculo que en apariencia se conmemoraba aquel día. Tampoco se mencionaron los diversos libros que se ha “asesinado” en este país y en Estados Unidos durante la guerra. En su efecto neto, la junta fue una manifestación en favor de la censura.*

No era de sorprender. En nuestra época, la idea de libertad intelectual está bajo ataque desde dos vertientes. Por un lado, los enemigos teóricos, los apologistas del totalitarismo y, por el otro, sus enemigos inmediatos y prácticos: el monopolio y la burocracia. Cualquier escritor o periodista que quiera retener su integridad se ve obstruido por la deriva general de la sociedad, más que por una persecución activa. Los elementos que operan en su contra son la concentración de la prensa en manos de unos cuantos ricos; el control del monopolio de la radio y la cinematografía; la renuencia del público a gastar dinero en libros, lo que hace necesario que casi todos los escritores se ganen la vida –al menos en parte–, con trabajo mercenario; la intromisión de cuerpos oficiales como el Ministerio de Información y el British Council, que ayudan a que el escritor sobreviva, pero también le hacen perder tiempo y dictan sus opiniones; y la continua atmósfera de guerra de los últimos diez años, a cuyos retorcidos efectos nadie ha podido escapar. En nuestra época, todo conspira para que el escritor –y cualquier otro tipo de artista– se convierta en un funcionario de poco rango, que trabaja sobre temas que le mandan desde arriba, y que nunca dice lo que para él es la verdad completa. Y en su lucha contra ese destino no obtiene ayuda de los de su propio bando: es decir, no existe una vasto cuerpo de opinión que le asegure estar en lo correcto. En el pasado –en todo caso, a lo largo de los siglos protestantes–, la idea de rebelión y la idea de integridad intelectual estaban mezcladas. Un hereje –político, moral, religioso o estético– era aquel que se negaba a ultrajar su propia conciencia. Su perspectiva se resumía en los versos del Himno Renovador de la Fe:

Atrévete a ser un Daniel,

Atrévete a aguantar solo;

Atrévete a tener un propósito firme,

Atrévete a darlo a conocer.

Para modernizar este himno habría que cambiar a “No te atrevas” el inicio de cada verso, pues la particularidad de nuestra época consiste en que los rebeldes –en todo caso los más numerosos y característicos– que están en contra del orden existente también se rebelan contra la idea de una integridad individual. Desde el punto de vista práctico, “atreverse a aguantar solo” es tan peligroso como ideológicamente delictivo. Las difusas fuerzas económicas carcomen la independencia del escritor, la cual, a la vez, es socavada por quienes deberían defenderla. Me ocupo aquí del segundo proceso.

Por lo general, para atacar a la libertad de pensamiento y de imprenta se emplean argumentos con los que no vale la pena molestarse. Cualquiera que tenga experiencia en discursos o debates los conoce de sobra. No intento abordar aquí el conocido reclamo de que la libertad es una ilusión, ni de que en los países totalitarios hay más libertad que en los democráticos, sino la propuesta mucho más sostenible y peligrosa de que la libertad es indeseable y la honestidad intelectual es una forma de egoísmo antisocial. Aunque otros aspectos de este tema suelen hallarse en el primer plano de la disputa sobre la libertad de expresión y de imprenta, en el fondo está la controversia sobre la deseabilidad, o la indeseabilidad, de mentir. Lo que en verdad está en juego es el derecho a dar cuenta de los sucesos contemporáneos de manera veraz, o con tanta veracidad como sea consistente con la ignorancia, el prejuicio y la autodecepción de la que necesariamente adolece todo observador. Al decir esto, puede parecer que afirmo que el “reportaje” directo es la única rama de la literatura que importa, pero más adelante trataré de mostrar que en todos los niveles de la literatura, y probablemente en cada uno de los niveles del arte, surge el mismo tema, en formas más o menos sutiles. Mientras tanto, es necesario desechar las irrelevancias que, por lo general, envuelven este debate.

Los enemigos de la libertad intelectual siempre tratan de presentar su caso como un alegato en favor de la disciplina y en contra del individualismo. El tema de “la verdad contra la no verdad” se mantiene lo más lejos posible. Aunque el punto de relieve puede variar, al escritor que se rehúsa a vender sus opiniones siempre se le tacha de egoísta. Es decir, se le acusa de querer encerrarse en una torre de marfil o bien de protagonizar un exhibicionista desplante de su personalidad, o de resistir la inevitable corriente de la historia en un intento por aferrarse a privilegios injustificados. Los católicos y los comunistas se parecen en que asumen que un contrario no puede ser honesto e inteligente a la vez. Cada uno afirma de manera tácita que “la verdad” ya se ha revelado, y que el hereje, si no es un simple idiota, en secreto está consciente de “la verdad” y meramente se resiste a ella, impulsado por motivos egoístas. En la literatura comunista, el ataque a la libertad individual suele disfrazarse con una retórica acerca del “individualismo pequeñoburgués”, “las ilusiones de un liberalismo decimonónico”, etcétera, y se respalda en palabras de abuso como “romántico” y “sentimental” que, al no tener un significado de consenso, son difíciles de responder. De esta forma, la controversia se manipula para alejarla del tema real. Uno puede aceptar –y la mayoría de la gente ilustrada lo haría– la tesis comunista de que la libertad pura sólo puede existir en una sociedad sin clases, y que uno está más cerca de la libertad cuando trabaja para lograr que exista una sociedad como ésa. Pero al lado de esto existe el reclamo, un poco infundado, de que la finalidad última del Partido Comunista consiste en establecer una sociedad sin clases, y de que en la Unión Soviética, en efecto, eso está en vías de volverse realidad. Si a la primera exigencia se le permite acarrear la segunda, prácticamente no existe ninguna agresión al sentido ni a la decencia comunes que no pueda justificarse. Mientras tanto, se regatea el tema principal. La libertad del intelecto significa libertad para dar cuenta de lo que se ve, se escucha y se siente, sin estar obligado a fabricar hechos ni sentimientos imaginarios. Las acostumbradas diatribas en contra del “escapismo”, el “individualismo”, el “romanticismo” y demás, son meros dispositivos forenses, cuyo propósito consiste en hacer que parezca respetable la tergiversación de la historia.

Hace quince años, cuando uno defendía la libertad del intelecto, era necesario protegerlo contra los conservadores, contra los católicos y, hasta cierto punto –porque no tenían gran relevancia en Inglaterra–, contra los fascistas. Hoy uno tiene que salvaguardarla contra los comunistas y los compañeros de viaje. No debería exagerarse la influencia directa del pequeño Partido Comunista Inglés, pero no hay duda del efecto venenoso que ha tenido el mythos ruso sobre la vida intelectual de Inglaterra. Debido a él, se suprimen y distorsionan hechos conocidos, al grado de que se vuelve improbable la posibilidad de escribir la historia verdadera de nuestra época. Permítanme mencionar sólo una de las cientos de instancias que podrían citarse. Cuando Alemania se colapsó, un número muy grande de rusos soviéticos –sin duda, la mayoría provenientes de causas no políticas– cambiaron de bando y lucharon del lado de los alemanes. También, una cantidad pequeña, pero nada despreciable, de prisioneros rusos y de desplazados se negaron a regresar a la Unión Soviética, y por lo menos algunos de ellos fueron repatriados contra su voluntad. La prensa británica prácticamente hizo caso omiso de estos hechos, que muchos periodistas conocían de sobra, mientras que, al mismo tiempo, en Inglaterra los publicistas rusófilos seguían justificando las purgas y las deportaciones de 1936-8, alegando que la Unión Soviética no tenía “traidores a la patria”. La bruma de mentiras y desinformación que rodea temas como la hambruna en Ucrania, la Guerra Civil Española, la política rusa en Polonia y demás, no se debe del todo a una deshonestidad consciente, pero cualquier escritor o periodista que simpatice de lleno con la Unión Soviética –es decir, que simpatice en la manera en que a los propios rusos les gustaría que lo hiciera– no tiene que aceptar por eso la deliberada falsificación de temas importantes. Tengo frente a mí un folleto, escrito por Maxim Litvinov en 1918, que debe de ser muy raro, en donde esboza acontecimientos entonces recientes de la Revolución Rusa. No menciona a Stalin, pero habla muy bien de Trotsky, así como de Zinoviev, Kamenev y otros. ¿Cuál podría ser la actitud incluso del comunista más intelectualmente escrupuloso hacia un folleto como éste? En el mejor de los casos, la actitud oscurantista de afirmar que se trata de un documento indeseable que sería mejor destruir. Y si, por algún motivo, se decidiera imprimir una versión mutilada en que se denigrara a Trotsky y se insertaran referencias a Stalin, ningún comunista que permaneciera fiel a su partido sería capaz de protestar. En años recientes se han cometido falsificaciones tan palmarias como ésta. Pero lo significativo no es que ocurran, sino que, incluso cuando se sabe que existen, no provoquen reacción alguna en los intelectuales de izquierda. Se considera irrefutable el argumento de que decir la verdad sería “inoportuno” o le haría “el caldo gordo” a uno u otro, y a pocos les preocupa la perspectiva de que las mentiras que ellos condonan salgan de los periódicos hacia los libros de historia.

La práctica de los Estados totalitarios de mentir organizadamente no es, como en ocasiones se afirma, un recurso temporal cuya naturaleza se parece a una táctica militar de engaño. Es algo que forma parte integral del totalitarismo, algo que continuaría aun si los campos de concentración y las fuerzas de la policía secreta hubieran dejado de ser necesarias. Entre los comunistas inteligentes existe una leyenda clandestina según la cual, a pesar de que ahora el gobierno ruso está obligado a traficar con una propaganda de mentiras, juicios fraudulentos y cosas así, en secreto registra los hechos verdaderos y los publicará en algún tiempo futuro. Podemos, creo yo, estar bastante seguros de que ése no es el caso, porque la mentalidad implícita en semejante acción es la de un historiador liberal que, de cajón, cree que el pasado no puede alterarse y que el conocimiento correcto de la historia es lo valioso. Desde el punto de vista del totalitarismo, la historia es algo que debe inventarse en vez de aprenderse. Un estado totalitario es, en efecto, una teocracia y, a fin de mantener su posición, su casta gobernante debe considerarse infalible. Pero como en la práctica nadie es infalible, a menudo resulta necesario reordenar los sucesos pasados a fin de mostrar que éste o aquel error no se cometió, o que éste o aquel triunfo imaginario realmente ocurrió. Entonces, una vez más, todo cambio sustantivo en el plan de acción requiere su correspondiente cambio de doctrina, así como una reevaluación de las figuras históricas más importantes. Esto ocurre en todos lados, pero sin duda es mucho más propenso a llevar cabales falsificaciones a las sociedades donde, en un momento dado, sólo se acepta una opinión. De hecho, el totalitarismo exige que el pasado se altere de manera continua y, a la larga, quizás exige la incredulidad con respecto a la existencia misma de la verdad objetiva. En este país los amigos del totalitarismo tienden a argumentar que, en vista de que la verdad absoluta no puede obtenerse, una gran mentira no es peor que una pequeña. Se señala que todos los registros históricos son tendenciosos e inexactos o, por otro lado, que la física moderna ha comprobado que aquello que en el mundo nos parece real, en verdad es una ilusión, de modo que creer en la evidencia de nuestros sentidos es simplemente un gusto prosaico y vulgar. En una sociedad totalitaria que lograra perpetuarse, probablemente se establecería un sistema de pensamiento esquizofrénico, en el cual el político, el historiador y el sociólogo podrían descartar leyes del sentido común, que en la vida diaria y en ciertas ciencias exactas se dan por buenas. Ahora ya hay incontables personas para quienes falsificar un libro de texto científico resulta escandaloso, pero que no ven ningún problema en falsificar un hecho histórico. Es allí –donde se cruzan literatura y política– donde el totalitarismo ejerce su mayor presión sobre lo intelectual. En este momento, las ciencias exactas no están amenazadas en un grado parecido. Esto explica en parte el hecho de que, en todos los países, a los científicos les resulta más fácil que a los escritores alinearse detrás de sus respectivos gobiernos.

A fin de mantener el asunto en perspectiva, permítanme repetir lo que afirmé al inicio de este ensayo: que en Inglaterra los enemigos inmediatos de la veracidad, y por lo tanto de la libertad de pensamiento, son los capos de la prensa, los magnates de la cinematografía, y los burócratas, pero que, a largo plazo, el síntoma que más preocupa de todos es ver que se debilita el deseo de libertad entre los intelectuales. Podría parecer que todo este tiempo me he referido a los efectos de la censura, no sobre la literatura en su totalidad, sino apenas en el departamento del periodismo político. Acepto que en la prensa británica la Rusia soviética constituye una especie de área prohibida; acepto que temas como Polonia, la Guerra Civil Española, el Pacto Rusogermano y otros, están excluidos de una discusión seria, y que si uno tiene información que entra en conflicto con la ortodoxia imperante, se espera que uno la distorsione o se calle: después de aceptar esto, ¿cómo es que la literatura, en su sentido más amplio, tendría que resultar perjudicada? ¿Acaso todo escritor es un político, y cada libro necesariamente una obra de “reportaje” directo? Aun bajo la más estricta dictadura, ¿el escritor individual no puede permanecer libre dentro de su propia mente o destilar o disfrazar sus ideas poco ortodoxas, de manera que las autoridades sean lo suficientemente estúpidas como para no reconocerlas? Y en todo caso, si el escritor mismo está de acuerdo con la ortodoxia imperante, ¿por qué habría de tener un efecto entorpecedor sobre él? ¿Acaso la literatura, o cualquiera de las artes, no es más propensa a florecer en sociedades en las que no hay mayores conflictos de opinión o una diferenciación aguda entre el artista y su público? ¿Acaso uno debe asumir que cada escritor es un rebelde, o incluso que un escritor como tal es una persona excepcional?

Cada vez que uno intenta defender la libertad intelectual contra los reclamos del totalitarismo, de una u otra forma se topa con estos argumentos, basados en una absoluta desavenencia con respecto a qué es la literatura y a cómo –aunque tal vez debería decir por qué– cobra vida. Se supone que un escritor es un mero animador o bien un venal mercenario, que puede pasar de una línea de propaganda a otra, con la misma facilidad con la que un organillero cambia de tonada. Pero, después de todo, ¿cómo es que los libros llegan a escribirse? Por encima de un nivel bastante bajo, la literatura es el intento de influir en el punto de vista de nuestros contemporáneos mediante el registro de experiencias. En lo que concierne a la libertad de expresión, no existe gran diferencia entre un mero periodista y el escritor más “apolítico” e imaginativo. El periodista no es libre y se vuelve conciente de su falta de libertad cuando se le obliga a escribir mentiras o a suprimir lo que considera una noticia importante; el escritor imaginativo tampoco es libre cuando tiene que falsificar sus sentimientos subjetivos que, desde su punto de vista, constituyen hechos. Puede distorsionar o caricaturizar la realidad con el fin de hacer que su significado se vuelva más claro, pero no puede desfigurar el panorama de su propia mente: no puede decir con alguna convicción que le gusta lo que le desagrada, o que cree en lo que no cree. Si se le obliga a hacer eso, el único resultado es que sus facultades creativas se resecan. Tampoco puede resolver el problema alejándose de los temas de controversia. No existe la literatura genuinamente apolítica y, sobre todo en una época como la nuestra, cuando los temores, los odios y las lealtades de un tipo directamente político se hallan cerca de la superficie de la conciencia de todos. Incluso un solo tabú puede tener el efecto de volver inválida la mente, porque siempre existe el peligro de que cualquier pensamiento que se siga libremente puede conducirnos a un pensamiento prohibido. Así, la atmósfera del totalitarismo resulta mortal para un prosista, aunque un poeta –en todo caso, un poeta lírico– podría encontrarla respirable. Y en cualquier sociedad totalitaria que sobreviva durante más de dos generaciones es probable que la literatura en prosa, como la que ha existido durante los últimos cuatrocientos años, tenga que llegar a su fin.

A veces la literatura ha florecido bajo regimenes despóticos pero, como a menudo se señala, el despotismo del pasado no era totalitario.

Por lo general su aparato represor era perpetuamente ineficiente, sus clases gobernantes tenían una visión corrupta o apática o a medias liberal, y las doctrinas religiosas imperantes casi siempre atacaban el perfeccionismo y la noción de la infalibilidad humana. Aun así, es mayormente cierto que la literatura en prosa ha alcanzado sus más altos niveles en periodos de democracia y de libre especulación. Lo que resulta nuevo en el totalitarismo es que sus doctrinas no sólo son inobjetables sino también inestables. Deben aceptarse so pena de maldición pero, por otro lado, siempre están expuestas a sufrir alteraciones de último minuto. Por ejemplo, consideremos las diversas actitudes, por entero incompatibles entre sí, que un comunista inglés o compañero de viaje ha tenido que adoptar con respecto al conflicto entre Inglaterra y Alemania. Durante años, antes de septiembre de 1939, se esperaba que un comunista estuviera en perpetuo estado de agitación con respecto a los “horrores del nazismo”, y que cualquiera de sus escritos se convirtiera en una denuncia contra Hitler; después de septiembre de 1939, durante veinte meses, estuvo obligado a creer que contra Alemania se había cometido un pecado mayor que aquel en el que Alemania misma había incurrido, y la palabra “nazi”, al menos en cuanto a los medios impresos se refiere, tuvo que desecharse del vocabulario. Inmediatamente después de escuchar el boletín noticioso de las ocho la mañana del 22 de junio de 1941, el comunista tenía que empezar a creer, una vez más, que el nazismo era el más aberrante de los males jamás presenciado. Ahora bien, mientras que para un político resulta muy fácil hacer este tipo de cambios, para un escritor el asunto es algo distinto. Si quiere cambiar sus alianzas en el momento preciso, el escritor tiene que mentir sobre sus pensamientos subjetivos, o bien suprimirlos por completo. En todo caso, destruye su dínamo. No sólo las ideas se negarán a llegarle, sino que las palabras mismas que utilice se endurecerán bajo su tacto. En nuestra época, la escritura política está compuesta casi totalmente de frases prefabricadas que se mantienen unidas de la misma forma que las piezas del mecano de un niño. Éste es el resultado inevitable de la autocensura. Para escribir con un lenguaje comprensible y vigoroso, es necesario pensar sin miedo, y si uno piensa sin miedo no puede ser políticamente ortodoxo. En una “era de fe” las cosas podrían ser distintas, cuando la ortodoxia imperante tiene mucho tiempo de establecida y no se le toma demasiado en serio. En ese caso sería posible, o podría ser, que grandes áreas de nuestra mente permanecieran inalteradas por lo que creemos oficialmente. Aun así, vale la pena notar que la literatura en prosa casi desapareció por completo durante la única era de fe que hubo en Europa. En toda la Edad Media casi no hubo literatura imaginativa en prosa y hubo muy pocos escritos históricos: los líderes intelectuales de la sociedad expresaban sus pensamientos más serios a través de un lenguaje muerto que apenas sufrió alteraciones a lo largo de mil años.

Sin embargo, el totalitarismo promete no tanto una era de fe como una de esquizofrenia. La sociedad se vuelve totalitaria cuando su estructura se convierte en algo flagrantemente artificial, es decir, cuando su clase gobernante pierde su función, pero logra aferrarse al poder por medio de la fuerza o del fraude. Sin importar cuanto tiempo sobreviva, una sociedad como ésa no puede darse el lujo de ser tolerante ni intelectualmente estable. Jamás puede permitir el registro verídico de los hechos, ni la sinceridad emocional que requiere la creación literaria. Pero para que el totalitarismo corrompa no es necesario vivir en un país totalitario. El mero predominio de ciertas ideas puede diseminarse como una especie de veneno, que hace que un tema tras otro se vuelva imposible para propósitos literarios. Dondequiera que existe una ortodoxia impuesta –o incluso dos ortodoxias, como a menudo sucede–, la buena escritura se acaba. Esto quedó perfectamente ilustrado durante la Guerra Civil Española. Para muchos intelectuales ingleses, ésa fue una experiencia profundamente conmovedora, pero no una vivencia acerca de la cual pudieran escribir con sinceridad. Sólo se permitía decir dos cosas, ambas mentiras evidentes. Como resultado, la guerra produjo kilómetros de material impreso pero casi nada que valiera la pena de leerse.

No hay certeza en cuanto a si los efectos del totalitarismo sobre el verso son tan mortales como los que tiene sobre la prosa. Hay toda una serie de motivos convergentes por los que resulta un poco más sencillo para un poeta, que para un prosista, sentirse cómodo en una sociedad totalitaria. Para empezar, los burócratas y demás hombres “prácticos” suelen despreciar al poeta con tal profundidad que no tienen interés alguno en lo que dice. Por otro lado, lo que dice el poeta –lo que “significan” sus poemas si se traducen a la prosa– es relativamente poco importante, incluso para el poeta mismo. El pensamiento que contiene un poema siempre es sencillo, y no es su objetivo principal, así como en la pintura no lo es la anécdota. Un poema es una disposición de sonidos y de asociaciones, así como un cuadro es una disposición de marcas dejadas por el pincel. En realidad, para arrebatos breves –como el estribillo de una canción–, la poesía puede incluso desocuparse del significado por entero. Por lo tanto, para el poeta es relativamente fácil mantenerse alejado de temas peligrosos y no proferir herejías, e incluso, si lo hace, existe la posibilidad de que nadie se dé cuenta. Pero, sobre todo, el buen verso –a diferencia de la buena prosa– no es necesariamente un producto individual. Grupos de personas pueden componer ciertos tipos de poesía, como las baladas o formas muy artificiales de verso, en colaboración. Hay un debate acerca de las baladas inglesas y escocesas antiguas, pues no se sabe si en un principio fueron escritas por individuos o por el pueblo. Pero, sea como sea, las baladas no son individuales en el sentido de que, al pasar de boca en boca, cambian todo el tiempo. Incluso impresas, dos versiones de una balada nunca son exactamente iguales. Muchos pueblos primitivos componen versos de manera comunitaria. Alguien improvisa, quizás acompañado de un instrumento musical, y luego otro aporta un verso o una rima cuando el primero se detiene, y el proceso continúa así hasta que ya existe una canción o balada completa sin un autor identificable.

Este tipo de colaboración íntima es casi imposible en la prosa. La prosa seria debe componerse en soledad, en tanto que la emoción de formar parte de un grupo es, de hecho, una ayuda para ciertas clases de versificación. El verso –y quizá el buen verso de su tipo, aunque no sería el más elevado– podría sobrevivir incluso bajo el más inquisitorial de los regímenes. Aun en una sociedad donde la libertad y la individualidad se hubieran extinguido, serían necesarias canciones patrióticas o baladas heroicas para celebrar las victorias, o para llevar a cabo elaborados ejercicios de adulación: y éstos son la clase de poemas que pueden escribirse bajo pedido, o componerse de manera comunitaria, sin que necesariamente carezcan de un valor artístico. La prosa es una cuestión por entero distinta, ya que no puede estrechar el rango de sus pensamientos sin matar su inventiva. Pero la historia de las sociedades totalitarias, o de grupos de personas que han adoptado la perspectiva totalitaria, sugiere que la pérdida de libertad es adversa para todas las formas literarias. La literatura alemana casi desapareció durante el régimen de Hitler, y ocurrió prácticamente lo mismo en Italia. La literatura rusa, en la medida en que podemos evaluarla a través de traducciones, se ha deteriorado de manera notable a partir de los inicios de la Revolución, aunque al parecer el verso es en parte mejor que la prosa. Se han traducido en los últimos quince años pocas novelas rusas –si acaso alguna– que se puedan tomar en serio. En la Europa oriental y en Estados Unidos, grandes facciones de la intelectualidad literaria han pasado por el Partido Comunista o han simpatizado cálidamente con él, pero todo este movimiento hacia la izquierda ha producido extraordinariamente pocos libros que valga la pena leer. De nuevo, la ortodoxia católica parece tener un efecto devastador sobre ciertas formas literarias, en especial la novela. Durante un periodo de trescientos años, ¿cuántas personas han sido buenos novelistas y buenos católicos a la vez? El hecho es que hay ciertos temas que no pueden celebrarse con palabras, y la tiranía es uno de ellos. Nadie ha escrito jamás un buen libro alabando a la Inquisición. En una época totalitaria la poesía puede sobrevivir, y ciertas artes, o artes a medias, como la arquitectura, pueden incluso hallar benéfica la tiranía, pero el prosista no tendrá alternativa entre el silencio y la muerte. La literatura en prosa, tal y como la conocemos, es producto del racionalismo, de los siglos protestantes, del individuo autónomo. Y la destrucción de la libertad individual mutila al periodista, al sociólogo que escribe, al historiador, al novelista, al crítico y al poeta, en ese orden. En el futuro es posible que pueda surgir un nuevo tipo de literatura que no requiera del sentimiento individual o de la observación veraz, pero no es imaginable nada semejante ahora. Parece mucho más probable que la cultura liberal en la que hemos vivido desde el Renacimiento llegue a su fin, y que el arte literario muera con ella.

Desde luego, la imprenta seguirá en uso, y resulta interesante especular acerca de qué materiales de lectura podrían sobrevivir en una sociedad de rigidez totalitaria. En esa situación, es probable que los periódicos sigan hasta que las técnicas de televisión alcancen niveles más altos, pero, aparte de los periódicos es dudoso, incluso ahora, que en los países industrializados la gran masa sienta la menor necesidad de cualquier tipo de literatura. En todo caso, no están dispuestos a gastar en materiales de lectura remotamente lo que gastan en otras formas de recreación. Es probable que las producciones cinematográficas y de televisión reemplacen por completo a los cuentos y novelas. O tal vez logre sobrevivir algún tipo de ficción sensacional de baja categoría, producida por una especie de proceso de correa transportadora que reduzca a un mínimo la iniciativa humana.

Quizá no esté más allá de la creatividad humana escribir libros a través de máquinas. Ya puede verse una especie de proceso mecanizante en las películas y en la radio, en la publicidad y en la propaganda, y en las ramas más bajas del periodismo. Las películas de Disney, por ejemplo, se elaboran mediante lo que, en esencia, es un proceso de fábrica, en donde una parte del trabajo se hace de manera mecánica y la otra corre a cargo de equipos de artistas que deben subordinar su estilo individual. Por lo general, los programas estelares de la radio están escritos por agotados mercenarios para quienes el tema y su desarrollo están determinados de antemano: aun así, lo que escriben es apenas un material en bruto que productores y censores descuartizan para darle otra forma. Lo mismo ocurre con los libros y folletos comisionados por los departamentos gubernamentales. Incluso más mecanizada es la producción de cuentos, series y poemas para las revistas muy corrientes. Publicaciones como The Writer están llenas de anuncios de escuelas literarias que ofrecen tramas prefabricadas por unos cuantos centavos. Además de la trama, algunas hasta ofrecen la línea inicial y el cierre de cada capítulo. Otras proveen una especie de fórmula algebraica mediante la cual uno puede construir sus propios argumentos. Las hay que ofrecen naipes marcados con personajes y situaciones que sólo es necesario barajar y ordenar para obtener de manera automática historias ingeniosas. En una sociedad totalitaria es probable que pudiera producirse una forma similar de literatura, siempre y cuando se necesitara su existencia. La imaginación –aun la conciencia, en la media de lo posible– sería eliminada del proceso de la escritura. Los burócratas planearían libros, a grandes rasgos, que pasarían por tantas manos que el producto final tendría la misma individualidad que un Ford al final de la línea de producción. Es innecesario decir que cualquier cosa producida de esta forma sería basura; pero algo que no lo fuera pondría en peligro la estructura del Estado. En cuanto a la literatura que sobrevive del pasado, tendría que suprimirse o por lo menos reescribirse a fondo.

Mientras tanto, el totalitarismo no ha triunfado de manera absoluta en todas partes. Nuestra propia sociedad es, a grandes rasgos, liberal. Para ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión tenemos que luchar contra la presión económica y contra la fuerte reacción de la opinión pública; pero no, hasta ahora, contra la fuerza de la policía secreta. Uno puede decir o publicar casi cualquier cosa, siempre y cuando se esté dispuesto a ir con tiento. Pero, como dije al inicio, lo siniestro es que los enemigos concientes de la libertad son aquellos a quienes la libertad debería significarles más. Al gran público el asunto le da igual. No está en favor de perseguir a los herejes pero tampoco se va a esforzar por defenderlos. Es a la vez demasiado cuerdo y demasiado estúpido como para adoptar la perspectiva del totalitarismo. El ataque conciente y directo a la decencia intelectual proviene de los intelectuales mismos.

Es posible que, de no haber sucumbido ante su mito particular, la intelectualidad rusófila lo hubiera hecho ante otro muy parecido. Pero, de una u otra manera, ahí está el mito ruso y la corrupción que genera apesta. Cuando uno ve la indiferencia con la que hombres de gran educación presencian la opresión o la persecución, hay que preguntarse qué despreciamos más, si su cinismo o su miopía. Muchos científicos, por ejemplo, son admiradores incondicionales de la urss. Parecen creer que la destrucción de la libertad no tiene importancia, siempre y cuando no afecte, por el momento, su línea de trabajo. La urss es un país enorme de veloz desarrollo con una aguda necesidad de trabajadores científicos y, por lo tanto, los trata con generosidad. Mientras se mantengan alejados de temas peligrosos como la psicología, los científicos son privilegiados. Por otro lado, los escritores son objeto de una enconada persecución. Es cierto que escritores que se han prostituido, como Ilya Ehrenburg o Alexei Tosltói, reciben enormes sumas de dinero, pero se les retira lo único que tiene auténtico valor para un escritor que se considere tal: su libertad de expresión. Al menos algunos de los científicos ingleses que hablan con gran entusiasmo acerca de las oportunidades de que gozan los científicos en Rusia son capaces de entender esto. Pero la reflexión parece ser: “A los escritores se les persigue en Rusia. ¿Y qué? Yo no soy escritor.” No ven que, a la larga, cualquier ataque a la libertad intelectual, y al concepto de objetividad veraz, amenaza todos los rubros del pensamiento.

Por el momento, el estado totalitario tolera al científico porque lo necesita. Incluso en la Alemania nazi, a los científicos no judíos se los trató bien, y la comunidad científica alemana en su conjunto no ofreció resistencia a Hitler. En esta etapa de la historia, hasta el gobernante más autocrático se ve obligado a tomar en cuenta la realidad física, en parte debido a la prolongación de los hábitos liberales de pensamiento, y en parte porque necesita prepararse para la guerra. Mientras la realidad física no pueda ignorarse por completo, mientras dos y dos sean cuatro cuando se traza la construcción de un aeroplano, por ejemplo, el científico tiene una función e incluso se le puede permitir cierta libertad. Su despertar llegará más tarde, cuando el Estado totalitario esté firmemente establecido. Mientras tanto, si desea salvaguardar la integridad de la ciencia, su trabajo consiste en desarrollar algún tipo de solidaridad con sus colegas literarios, y no considerar motivo de indiferencia el que a los escritores se les silencie o se les conduzca al suicidio, y el que los periódicos falsifiquen la información de manera sistemática.

Pero, ocurra lo que ocurra con las ciencias físicas, la música, la pintura y la arquitectura, resulta indudable –como he intentado demostrar– que la libertad de pensamiento perece, la literatura está condenada. No sólo está condenada en cualquier país que retenga una estructura totalitaria, sino que cualquier escritor que adopte el concepto del totalitarismo, y encuentre excusas para justificar la persecución y para la falsificación de la realidad, se destruye a sí mismo como escritor. No hay vuelta de hoja. Ninguna diatriba contra el “individualismo” y la “torre de marfil”, ningún lugar común en el sentido de que “la verdadera individualidad se obtiene a través de la identificación con la comunidad”, puede superar el hecho de que una mente comprada es una mente arruinada. A menos que la espontaneidad surja en algún momento, la creación literaria se vuelve imposible y el lenguaje mismo se osifica. En un futuro, si la mente humana se convierte en algo completamente distinto de lo que es ahora, quizá podamos aprender a separar entre la creación literaria y la honestidad intelectual. Por el momento, lo único que sabemos es que, al igual que ciertos animales salvajes, la imaginación no se reproduce en cautiverio. Cualquier escritor o periodista que lo niegue –y casi todas las alabanzas actuales hacia la Unión Soviética contienen o implican esta negación– de hecho exige su propia destrucción. ~

Polemic, no 2, enero de 1946.

Traducción de Laura Emilia Pacheco

_____

* Es justo decir que las celebraciones del PEN Club, que duraron una semana o más, no siempre tuvieron el mismo nivel. A mí me tocó un mal día. Pero un examen de los discursos (publicados bajo el título Libertad de expresión) demuestra que, en nuestros días, casi nadie es capaz de referirse de una manera tan categórica en favor de la libertad intelectual como Milton hace trescientos años: y esto a pesar de que Milton escribió durante un periodo de guerra civil.– N. del autor.