Chesterton decía que en cualquier ocupación decente sólo hay dos maneras de tener éxito: haciendo un muy buen trabajo o haciendo trampa. Y por lo regular, cuando alguien se vuelve súbita y excesivamente exitoso, es de temer que el tamaño de la estafa sea proporcional, aunque bien podría tratarse de un incalculable golpe de genio. Tal es el caso del británico Damien Hirst, posiblemente el artista que mayor éxito ha conocido, en vida, en la historia del arte; aunque todavía no queda muy claro por qué. Para algunos, como el crítico Robert Hughes, Hirst no es más que “un escalador ampliamente sobrevalorado”. Si esto es verdad, la cosa se pone fea; una invitación abierta a los pensamientos más paranoicos, e inútiles. O como lo pone Hirst: “Es muy fácil engañar a los que están vivos, pero no puedes engañar a los que todavía no han nacido.” Ah, la famosa prueba… De este lado también dan ganas, a veces, de que sean ellos los que se ocupen de nuestros contratiempos. Pero, mientras, ¿qué hacemos con Hirst? Para empezar, conocerlo. Su obra es pura impresión –la primera, de preferencia. Ahí reside su poder: en el impacto de su peligrosa envoltura. No soporta las reproducciones y, quizá, tampoco las segundas vueltas. Aún así, ante ella se hace claro que nadie se tomaría tantas molestias, ni invertiría tanto de sí mismo, para perpetrar una trampa tan elaborada como ésa.

Hirst tenía veintitrés años cuando, después de organizar –y estelarizar– la legendaria exposición colectiva Freeze –considerada el punto de partida del movimiento de los Young British Artists (jóvenes artistas británicos, también conocidos simplemente como YBAs)–, un importante crítico lo definió como el hooligan genius del arte británico. Desde entonces no se ha permitido ser otra cosa. O no se ha atrevido. Y eso sí es un problema. Un genio es aquel que de algún modo es más grande que la situación que hereda. En ese sentido, y en ese momento particular (al que su obra estará siempre ligada), Hirst lo fue. Logró lo que parecía bastante improbable: darle un giro al arte Pop. ¿Cómo? Britanizándolo. Más específicamente, pasándolo por el tamiz de Francis Bacon. Aún más puntual: con la lógica de la sensación. Parecía que la lección de Warhol sólo podía seguir siendo malentendida y que sólo se podía abusada de ella (léase Jeff Koons y seguidores, entre los cuales se cuenta el propio Hirst); sin embargo, este joven estudiante del Goldsmith’s College, adentrándose en las zonas menos cándidas del pop (como la del Warhol de los “desastres”), dio con algo bastante inédito.

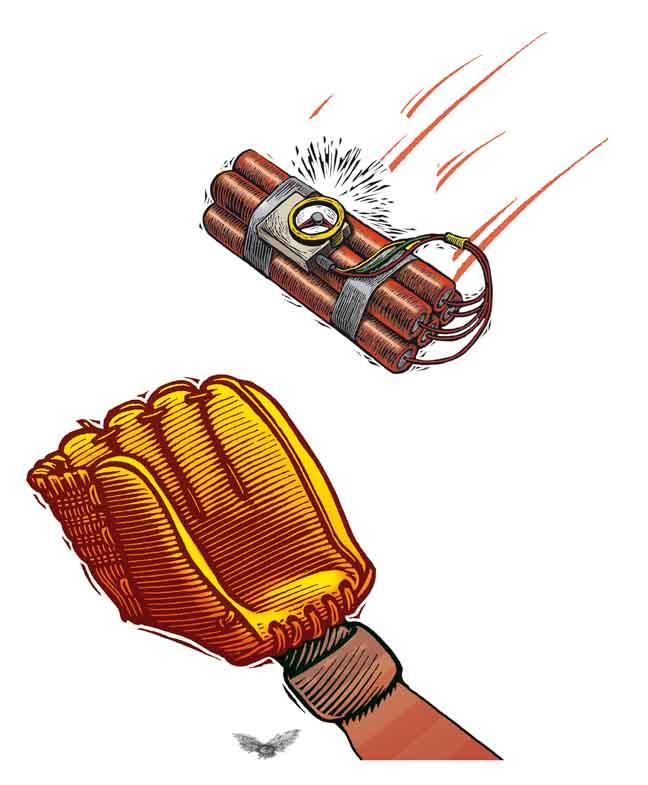

Al menos así lo parecía en 1992, cuando presentó por primera vez “The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living”. Lo novedoso de esta pieza no era, desde luego, el hecho de meter un tiburón tigre de casi cuatro metros en un tanque de formaldehído. Tampoco parecía una simple demostración duchampiana de que el contexto define lo artístico (en este caso: al pasar del museo de historia natural al de arte). La cuestión, nada menor, era imaginarlo. Lo cual, como diría Danto, requiere de una muy particular intuición: se trata de anticipar cómo va a verse y qué efecto va a tener en el espectador. Y por unos instantes funcionó, al menos como el paradójico memento mori al que su título hace referencia. Después vendrían las variaciones: vacas, becerros, ovejas, cerdos, algunos desollados, otros partidos por la mitad. Sí, lo ordinario se puede volver terrorífico en un segundo. Un zapato, nos dice Hirst, “está pensado para llevarte de un lugar a otro. En el momento en el que golpeas con él la cabeza de tu novia, se vuelve enfermo. El cambio en la función es lo aterrador. Eso es el arte”. Pero ¿nada más? Qué decepción. ¿Dónde quedó Bacon?

A punto de cumplir 42 años, este Chef d’école del arte londinense “post-Tatcher” sigue comportándose, en alguna medida, como el YBA que, por razones obvias, ya no es. Su idea del arte ha envejecido en sólo una década; como el tiburón, que al parecer se pudre ya en su líquida tumba. Este descuido habla más del hooligan que del genio. Pero qué le vamos a hacer, para Hirst un gran artista es aquel que va a ponerse justo ahí, “en la orilla del precipicio, con los brazos al aire, en la India, sin camisa ni pasaporte, y va a gritar: ‘¡Vengan por mí, putos!’ Y nadie se va a atrever, por eso, porque no titubea. No falla. Todos quieren hacer lo mismo que él y nadie lo logra”. Pero él, desde la cumbre, tal vez querría poder hacer algo distinto. ~

La obra de Damien Hirst puede verse en la exposición La muerte de dios, que se presenta en la Galería Hilario Galguera hasta agosto.