1

—En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor…

Si bien resulta poco original iniciar un relato con estas fatídicas líneas, advierto en mi descargo que en esta ocasión no hay que fijarse demasiado en las palabras, invocadas hasta la saciedad por Cervantes, Borges, Pierre Menard y una larga cohorte de glosadores, sino en la voz que ahora las pronuncia: esa voz pastosa y adhesiva, enérgica como un vino añejo, categórica y rotunda; esa voz que, de tener color, se acercaría al violáceo del crepúsculo; esa voz palpitante y bulliciosa que recuerda a un niño envejecido o a un viejo incapaz de madurar; esa voz honda e insolente, delicada con los matices y los medios tonos, implacable con la sintaxis, vibrante como un órgano o un coral de Bach; esa voz antigua, eterna, prehistórica. Esa voz, en fin, que no lee por encima ni recuerda de memoria, que no balbucea ni se diluye en un eco, esa voz que pronuncia cada sonido, cada letra y cada sílaba como si las extrajera de la nada.

Convengamos en la imposibilidad de apreciar la voz de Cervantes: la ausencia de magnetófonos en el Siglo de Oro nos priva de su acento de esclavo, fallido dramaturgo o recaudador de impuestos, y acaso sea mejor así: a fin de cuentas poseemos esta otra voz, entronizada entonces como la única posible. Los invito a escuchar atentamente: perciban sus modulaciones, gocen de su ritmo y su fraseo, maravíllense con su armadura polifónica y su equipaje armónico, asómbrense con las disonancias en sordina, disfruten la riqueza de sus articulaciones y la pasmosa variedad de sus silencios. Bastan unos instantes para constatar que se trata de la voz ideal para este libro, de la voz creada para narrar las andanzas del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.

Ustedes tienen razón: nada hay de novedoso en iniciar otra aventura llena de falsos caballeros andantes y doncellas simuladas, ideales truncos, engaños, monstruos y esperpentos con las mismas frases de Cervantes pero, por increíble que parezca, esta historia también comienza así, con la impertinente voz de Orson Welles diciendo:

—En un lugar de la Mancha…

2

ENCOMIO DE LA GORDURA

¿Era Cervantes delgado u obeso? Los retratos existentes no permiten deducirlo con certeza: la idea de dibujar a un prisionero manco limitaba demasiado la imaginación de los artistas. Aceptemos entonces que, debido al insidioso poder de los libros, tendemos a confundir a la criatura con su creador y a forjar así un don Miguel tan recio y enjuto como el Caballero de la Triste Figura. Pero, ¿y si en realidad Cervantes escondía bajo su jubón una barriga pantagruélica o, seamos precisos, sanchopancesca? ¿Y si el autor del Quijote nunca se identificó con el volumen corporal de su protagonista y sí con el de su caprichoso escudero? ¿De verdad resulta tan absurdo —u ofensivo— adosarle a Cervantes un vientre monumental, un culo adiposo o una espléndida papada, el perfil opuesto al de su idílico héroe?

Como un añejo prejuicio nos lleva a pensar que todos los creadores son melancólicos, solemos revestirlos con la flacura, la levedad y el tedio propios de este soso temperamento. ¿Un Cervantes gordinflón? ¡Horror! ¡Suena tan blasfemo como un Cristo rechoncho y mofletudo! En nuestras estrechas mentes, perspicaz y rollizo conforman un perverso oximoron. No deberíamos olvidar, sin embargo, que la historia de la literatura está plagada de gordos; no de simples orondos o robustos, sino de gordos de veras mastodónticos: nada impide aventurar que un troglodita haya sido el autor del más esmirriado de los caballeros.

3

Tal vez la relación entre el peso y el talento sea una de las causas de la fascinación que siempre padeció Orson Welles, el más gordo de los directores de cine —y acaso también el de mayor genio—, hacia el enteco y demacrado don Quijote. En una empresa que se ha calificado con excesiva obviedad de quijotesca, durante casi tres décadas Welles se empeñó en filmar una adaptación de la obra de Cervantes. Invirtiendo sus propios recursos —siempre escasos a causa de sus eternos combates con los productores—, acompañado por un reducido número de ayudantes —seis personas en el mejor de los casos, incluyendo a Pola Negri, su tercera esposa— y un excéntrico trío de actores, el director nacido en Kenosha, Wisconsin, en 1915 no se cansó de filmar cientos de rollos de película muda, viajando de un país a otro, obsesionado con culminar su absurda y redundante gesta.

El rodaje se inició en México, en el verano de 1957, y 25 años después, en 1982, en una de tantas entrevistas, Welles aún se daba el lujo de declarar:

ow: Es muy interesante que Cervantes haya planeado escribir un cuento. Por casualidad, yo tenía la idea de escribir y hacer un corto. Pero la figura de don Quijote te atrapa, igual que la de Sancho Panza, y cargas con ellos para siempre. No tienen final. Pero se han convertido en fantasmas, comienzan a desvanecerse, como una vieja película, como fragmentos de una vieja película. Eso es lo que debo hacer. Hemos estado hablando de películas de ensayo, pero no le he dicho que me gustaría hacer otras tomas para ésta, ahora con el tema de España. España y las virtudes españolas, y sus vicios, pero especialmente sus virtudes. Porque Cervantes escribió una figura cómica. Un hombre que se vuelve loco leyendo viejas novelas. Y que terminó escribiendo la historia de un caballero de verdad. Cuando terminas con el Quijote sabes que se trata del caballero más perfecto que alguna vez haya peleado con un dragón. Y se ha necesitado el turismo, usted sabe, y las modernas comunicaciones, e incluso quizás la democracia, para destruirlo, y si no para destruirlo al menos para diluir esta extraordinaria característica española. Este será el tema de mi ensayo sobre don Quijote y España cuando lo termine. Y lo voy a lograr porque no costará mucho dinero y será un gran placer hacerlo. ¿Sabe cuál será el título? ¿Cuándo es que usted va a terminar Don Quijote? Así se llamará.

lm: ¿Porque usted ha escuchado esta frase muchas veces?

ow: Sí, muchas veces. Sí. Y ya que se trata de mi pequeña película que pago con mi dinero, no entiendo por qué no molestan a otros autores y les dicen: “¿Cuándo va a terminar Nellie, la novela que comenzó hace diez años?” Usted sabe, es mi trabajo.

lm: Suena así desde que lo empezó, hace alrededor de veinticinco años, ¿no es verdad?

ow: ¡Oh, Dios! Sí.

lm: Pero sus dos actores han muerto ya, ¿no es cierto?

ow: Sí, los dos han muerto. Pero no los necesito. Los necesito porque los amo, pero no los necesito para la película.1

Welles murió en su mansión de Hollywood el 10 de octubre de 1985, tres años después de pronunciar estas palabras, debido a una crisis cardiaca inevitablemente asociada con su obesidad, sin haber concluido su anhelada película. En su testamento ordenó que sus cenizas fuesen esparcidas en una finca a varios kilómetros de Sevilla, donde pasó algunos de los mejores momentos de su juventud. No es necesario sugerir que el viento pudo esparcir el polvo hasta la Mancha —la falta de sutileza le hubiese ofendido—, ni resaltar que ya nadie se acuerda del nombre del lugar.

4

En la memoria de incontables admiradores permanecen nítidas las imágenes de Citizen Kane (1941) que muestran a un Orson Welles joven, dueño de una belleza intensa y viril. Entonces su rostro poseía una mandíbula severa, unos pómulos enérgicos y una frente amplia y poderosa, y su cuerpo, robusto y fuerte, parecía el complemento perfecto del carácter bilioso y atrabiliario de William Randolph Hearst. Muchos años después, Welles confesó que cuando filmó esas escenas no le quedó otro remedio que embutirse una apretada faja. En contra de lo que creían sus admiradores, a sus 26 años lo habían maquillado para que pudiese representar su verdadera edad. Desde la adolescencia, Welles estaba predestinado a esa forma de la grandeza que es la gordura.

5

Siete años después del fallecimiento de Welles, uno de sus antiguos asistentes, el malogrado cineasta español Jesús —o Jess— Franco, presentó durante la Exposición Universal de Sevilla una espuria versión de Don Quijote realizada a partir del ingente material dejado por el maestro. La tarea de reconstruir la película estaba condenada al fracaso: Welles se había cuidado de no marcar ninguno de los rushes, de modo que nadie excepto él pudiese reconocer el orden de las escenas. El mensaje era claro: si él no terminaba su Quijote, nadie debía hacerlo. Por si este argumento no bastara, cuando alguien le preguntó a Welles si aún poseía el guión, acaso imaginando la posibilidad de realizar un montaje sin su consentimiento, éste señaló la novela de Cervantes.

Paradójicamente titulado Don Quijote de Orson Welles,2 el filme de Franco es todo menos eso: una torpe acumulación de secuencias que en el mejor de los casos refrenda el talento de su mentor, pero traiciona una y otra vez el proyecto detallado por Welles en decenas de artículos, charlas y entrevistas. Con absoluto descaro, Franco y sus compinches inventaron un don Quijote espurio, distinto o contrario al imaginado por el director estadounidense, convirtiéndose así, sin darse cuenta, en los torpes epígonos del odioso rival de Cervantes, el infame Alonso Fernández de Avellaneda.

6

EL SILENCIO Y LA VOZ

Sólo si uno ignora por completo la vida y la obra de Welles —y su estilo— puede atreverse a repetir la necia pregunta que le formularon cientos de reporteros hasta el día de su muerte:

—Perdone, señor Welles, ¿por qué nunca terminó Don Quijote?

Como ocurre con la Inconclusa de Schubert, las cuestiones esenciales son otras: ¿por qué Welles rodó su Don Quijote durante tantos años? ¿Por qué continuó hablando de este proyecto como si estuviese a punto de acabarlo? ¿Por qué pensó en él en primera instancia? ¿Y por qué, según sus propias palabras, nunca logró desprenderse de los personajes de Cervantes y tuvo que “cargar con ellos” hasta el final de sus días?

Las respuestas no deben limitarse a una tosca comparación entre Welles y don Quijote: aducir tal semejanza representa un error tan craso como identificar a Cervantes con su protagonista. Welles nada tenía de quijotesco, al menos en el sentido habitual del término: no era un idealista ni un loco, y ni siquiera era bueno; no se veía como un héroe incomprendido y desde luego nunca confundió a una sirvienta con una dama. Todo lo contrario: Welles era arrogante y expansivo, seguro de su talento, arrollador, desenfrenado e implacable. En una palabra: genial. Y las mujeres que solía perseguir distaban mucho de encarnar remilgadas Dulcineas: por el contrario, a él le fascinaban las actrices de moda —las princesas de nuestra época— que sólo más adelante, una vez sometidas al tedio y a la rutina que el director les imponía, demostraban su naturaleza de mujeres comunes.

Los motivos que llevaron a Welles a perseguir a don Quijote deben buscarse, pues, en otra parte: no en su héroe, sino en su vocación de narrador. Acaso lo más significativo de su pasión o su manía —un psicoanalista gozaría al conocer este detalle— era que Welles siempre pensó realizar un Don Quijote mudo. O, para ser más precisos, casi mudo: las aventuras del Ingenioso Hidalgo transcurrirían silenciosamente en la pantalla mientras el mismo Welles se encargaría de comentar en off cada uno de sus lances.3

Arrogante y soberbio, el creador de Citizen Kane no aspiraba a convertirse en un simple personaje de la trama —ni siquiera en su protagonista—, sino en el narrador único de la historia. Por ello decepciona tanto la fraudulenta versión de Jess o Jesús Franco, devorada por las voces del irrespetuoso grupo de comediantes españoles que se atrevieron a doblarla. Welles soñaba con una película en la cual sólo se escuchara su voz. Porque la aspiración de Welles no era convertirse en don Quijote, sino en Cervantes.

7

Volvamos al inicio de esta historia. Corre el año de 1957 y Welles acaba de concluir la filmación de Touch of Evil, en la que ha participado como director, actor y guionista. Enemistado con el productor Albert Zugsmith, quien le impide participar en el montaje, Welles decide viajar a México para iniciar la filmación de su Quijote. Permanece allí entre el 29 de junio y el 28 de agosto, y luego realiza una segunda estancia entre octubre y noviembre del mismo año. El rodaje se lleva a cabo en las afueras de la capital, en Puebla, Tepoztlán, Texcoco y Río Frío.4 A su regreso a Estados Unidos, Welles anticipa a sus amigos que la película está casi terminada.

Welles ha elegido México como escenario de Don Quijote por razones estratégicas: cuando Misha Auer quedó descartado como posible protagonista —en el verano de 1955 había filmado con él unas escenas de prueba en España—, Welles escogió a Francisco Reiguera, un actor español naturalizado mexicano. Nacido en Madrid en 1888, Reiguera había combatido en el bando republicano y, tras el triunfo de Franco en 1939, había tenido que huir de su patria, a la cual tenía prohibido regresar. Exiliado en México, había participado en numerosas películas, entre las que destacaba Simón del desierto de Buñuel, e incluso más tarde habría de dirigir un par de producciones sin mucho éxito.5 Reincidiendo en otra de sus típicas paradojas, Welles eligió para representar al personaje por excelencia de la literatura española a un español que no podía entrar en España: un Quijote trasterrado, un Quijote doblemente triste.

Observando las deshilachadas tomas editadas por Jesús —o Jess— Franco, no hay duda de que Reiguera parecía la mejor elección posible: era naturalmente “recio, seco de carnes, enjuto de rostro”, como exigía Cervantes, dotado con esa mezcla de fragilidad e idealismo que maquinalmente le endilgamos a don Quijote. En vez de rondar la cincuentena, las arrugas de su cuello y sus mejillas, sus ojeras abismales y su rictus sombrío denunciaban su verdadera edad: 69 años no muy bien llevados. Largo y desgarbado, su mirada poseía un infrecuente gesto de sorpresa, casi de inocencia, como si él mismo nunca hubiese terminado de creer que se había convertido en una criatura de Cervantes… y de Welles.

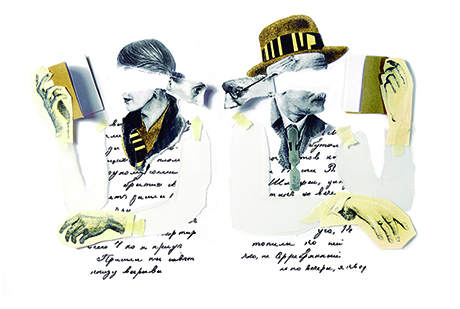

Gracias a este proyecto, Reiguera al fin tenía la oportunidad de retornar, así fuese de manera simbólica, al país que lo había expulsado. No debe sorprender que, una vez concluida su actuación, fuese uno de los más interesados en seguir los avatares del filme y, si bien ya no pudo participar en las secuencias rodadas en España a partir de 1958, centradas en el Sancho Panza de Akim Tamiroff, nunca dejó de interesarse por el proyecto. Más quijotesco que don Quijote, Reiguera no se cansó de enviarle misivas a Welles, urgiéndolo a terminar la película de una vez por todas, pero los meses transcurrían e, indiferente a los reclamos de su protagonista, el director no avanzaba en su tarea.

¿Es posible concebir una imagen más desoladora? Desde su exilio en México, a miles de kilómetros de la Mancha, don Quijote no se cansa de rogarle a su creador que le dé punto final a su aventura… y a su vida. Podemos imaginar a Reiguera en su casa de México tratando de establecer una errática conferencia telefónica con Welles, quien por entonces se encuentra en Nueva York, o en Hollywood, o en Madrid, y apenas oculta el fastidio que le provoca dar explicaciones sobre su tardanza. El actor le susurra que la única ilusión que le queda en el mundo consiste en ver el Don Quijote en las pantallas y que el director declare que su protagonista al fin ha pasado desta presente vida y muerto naturalmente. Ya lo sabemos: el caballero andante necesita olvidar su locura para descansar en paz. Pero Welles es un dios demasiado ocupado e insensible y se limita a mascullar unas torpes frases de disculpa antes de colgar.

El anciano actor murió en la Ciudad de México, en 1969, doce años después de haberse transformado en don Quijote, sin que Welles hubiese respondido nunca a sus plegarias.

8

DON FALSTAFF DE LA MANCHA

A la hora de escoger sus papeles como actor, Orson Welles nunca pensó interpretar, por razones de volumen evidentes, a don Quijote. Su elección recayó, de manera más obvia, en otro de los grandes personajes tragicómicos de la literatura: el Falstaff de Shakespeare. Chimes at Midnight (1965) es, según la siempre voluble opinión de los críticos, una obra maestra. El obeso compañero de juergas de Enrique iv convenía muy naturalmente al maduro Welles, no sólo por su físico, sino por esa extravagante mezcla de ternura, picardía y patetismo que desprende el personaje. Observándolo en la pantalla, uno descubre que su Sir John Falstaff es una especie de don Juan envejecido, apenas cómico: en sus arrugas se nota la amarga sensación de haber perdido, no sólo el atractivo físico, sino la “estrella” que lo acompañó de joven. Sutil, vital, desmesurado y triste, Falstaff se acerca mucho más al Welles real que el recio y obsesivo don Quijote.

9

¿Podemos imaginar el Don Quijote de Welles? Teniendo en la mente las escenas usurpadas por Jess Franco, y aderezándolas con los comentarios que el director estadounidense esparció aquí y allá a lo largo de casi treinta años, quizás sea posible atisbar algunos escorzos de la película. El ejercicio tiene mucho, ahora sí, de quijotesco: implica convertir en movimiento y en imágenes —y, lo que no es nada sencillo, en imágenes de Welles— un sinfín de simples e inmóviles palabras.

Comencemos, pues, con los antecedentes: en 1955, Welles comienza a pensar seriamente en la posibilidad de adaptar la novela de Cervantes; no es sino otro de los incontables proyectos que rondan su mente, pero se halla tan entusiasmado que se atreve a filmar unas cuantas escenas de prueba con el actor de origen ruso Mischa Auer, a quien ya ha dirigido en Mr. Arkadin (1955).

En 1957, una vez desestimada la participación de Auer, Welles al menos posee unas intuiciones muy claras sobre la naturaleza de su proyecto:

a) En primer lugar, piensa que don Quijote y Sancho son personajes inmemoriales, eternos, que ya resultaban anacrónicos en el siglo xvi; de este modo, le parece absolutamente natural incorporarlos al mundo moderno. Su idea no es reconvertirlos en personajes actuales, sino hacerlos deambular por nuestra época, provocando el mismo pasmo y la misma extrañeza que pudieron haber provocado entre los campesinos y soldados del Siglo de Oro;

b) Como hemos señalado anteriormente, Welles imagina una película silente: ni don Quijote ni Sancho tendrán voz, sino que un solo narrador —el propio Welles— se encargará de narrar toda la historia; y, por último,

c) La película se iniciará con el viaje de una familia estadounidense a España. Después de vagabundear un rato, la hija de la pareja de turistas se topará con Welles, quien le contará las aventuras de don Quijote de la Mancha.

Cuando se traslada a México para iniciar la filmación, Welles ya ha escogido además a su trío de actores: Francisco Reiguera, como don Quijote; Akim Tamiroff, como Sancho, y Paty McCormack, quien a la sazón tiene diez años y ha participado en un par de series de televisión, como la pequeña vacacionista. Rodeado por un pequeñísimo grupo de seguidores, Welles emprende el camino.

10

Poco después de regresar de México, Orson Welles declara, enfático:

La película será presentada como una sola unidad. El anacronismo de don Quijote en relación con su tiempo ha perdido su eficacia hoy en día, porque las diferencias entre el siglo dieciséis y el catorce ya no quedan muy claras en nuestras mentes. Lo que he hecho es trasladar este anacronismo a términos modernos. En cambio, don Quijote y Sancho Panza son eternos. En la segunda parte de Cervantes, don Quijote y Sancho Panza llegan a cierto lugar, y la gente siempre dice: “¡Mira! Allí están don Quijote y Sancho Panza. Leímos un libro sobre ellos”. De este modo, Cervantes les otorga un lado divertido, como si ambos fuesen personajes de ficción más reales que la vida misma. Don Quijote y Sancho Panza están exacta y tradicionalmente basados en Cervantes, pero son nuestros contemporáneos. Dura una hora y cuarto por el momento. Será una hora y media cuando haya filmado la escena de la Bomba-H.6

11

—En un lugar de la Mancha…

Sí: resulta inevitable volver a escuchar estas insidiosas palabras, pronunciadas —ya sabemos— por la tajante voz de Welles. Aunque, por otra parte, este Welles no es Welles, o lo es en la misma medida en la que el Borges de incontables relatos es el mismo Borges que los escribe. ¿Sería el estadounidense un devoto del argentino? Su idea de Don Quijote casi permitiría asegurarlo: al adaptar —o, más bien: al repetir— a Cervantes, el director se convirtió por fuerza en un doble de Pierre Menard. Al igual que éste, cada vez que deletreaba de nuevo las conocidas frases del libro les insuflaba otra vida, más vigorosa y eficaz que la anterior.

Prestemos atención a Welles. Sin duda alguna, supera a Cervantes: cuando surge de sus labios —de esos enormes labios cuya imagen protagonizaba Citizen Kane—, la machacona expresión “En un lugar de la Mancha” suena más real y verdadera que nunca; sus cuerdas vocales producen un auténtico Big Bang. Tenemos la impresión de que el universo nace en ese momento, imperceptible, mientras la cámara se aleja un poco y nos permite atisbar la silueta de Paty McCormack al lado del gigantón. La pequeña apenas sonríe, arrobada por la historia que éste se apresta a recitarle; para ella, Welles encarna una especie de ogro bueno, una montaña que de repente tiene la facultad de hablarle.

¿Por qué Welles ha decidido contarle las aventuras de don Quijote a esa niña? Al hacerlo, sugiere que se trata de un cuento inofensivo, y las palabras inaugurales deben ser entendidas entonces como un eco del inevitable “Había una vez…” Sin embargo, no evitamos percibir algo extraño —casi nos atreveríamos a decir antinatural— en esta secuencia: que un hombre gordo y barbado se apodere, así sea a través de las palabras, de una cría indefensa y solitaria, abandonada por sus padres en un país extraño, es algo que despierta inmediata reprobación. Las señales de alarma se multiplican: aunque parezca inofensivo y afable, Welles no se asemeja en absoluto a un abuelo bonachón; de hecho, la diferencia de volúmenes entre él y la menuda Paty provoca un justificado resquemor, un insondable malestar…

¿Qué pretende ese coloso? ¿De veras una niña será el público ideal de Don Quijote? ¿Estará capacitada para entender las sutilezas, las burlas, los equívocos que llenan la obra? Tal vez este extraño comienzo sugiera una connotación distinta: la diferencia de tamaño y edad entre ambos pone en evidencia, asimismo, la disparidad de sus conocimientos. Recordemos que, en una de las entrevistas transcritas anteriormente, Wellesafirmaba que para él don Quijote y Sancho Panza eran personajes eternos; entonces, si él mismo se empeña en referir su historia a una impúber incapaz de comprenderla, es porque no le interesa hacer una revelación fundamental. Fue también Borges quien afirmó que el poder de evocación alcanzado por Cervantes es tan grande que, aunque no hayamos leído Don Quijote, todos estamos seguros de haberlo hecho. Acaso Welles quería revertir esta odiosa tendencia: necesitaba unos oídos vírgenes, carentes de prejuicios, para contar su historia como si fuese la primera vez. Asombrada, Paty debió oír sus palabras con la misma curiosidad que Moisés debió manifestar ante la zarza ardiente: sin saberlo, aquella niña representa a la humanidad en su conjunto. En su infinita vanidad, Welles no sólo buscaba suplantar a Cervantes, sino a Dios.

12

DON QUIJOTE ENCUENTRA A DON QUIJOTE

La escena más célebre del Don Quijote de Orson Welles no existe. Así de simple: nunca se filmó. O tal vez sí, y se encuentre en uno de los rollos que permanecen en Italia, o en los retazos que Jess Franco no utilizó, o se perdió en los infinitos vericuetos que sufrió la cinta tras la muerte de su realizador… ¡Quién puede saberlo! Pero su inexistencia no la hace menos estimulante o menos profunda. Una cosa es cierta: a Cervantes no le hubiese incomodado.

Perdidos en el mundo moderno, en donde ya se han topado con chicas en motocicleta —sirenas mecánicas—, televisores —conjuros infernales— y filas de automóviles —carruajes embrujados—, don Quijote y Sancho se internan en uno de tantos pueblos españoles y se introducen en una especie de santuario, una extraña cueva sin luz visitada por un alud de peregrinos. De pronto allí, frente a ellos, se produce el encantamiento: ¿qué extraña o endiablada maravilla ocurre allí adentro? Luego de traspasar un apretado patio de butacas, semejante al de un teatro cualquiera, don Quijote y Sancho se encuentran con Sancho y don Quijote.

Como si Merlín el hechicero les hubiese arrebatado sus cuerpos, se descubren a sí mismos en la pantalla que hay en la pared del fondo. ¡Cómo es posible! Con esta imagen, Welles ha llevado hasta sus últimas consecuencias la mise en abîme inventada por Cervantes en la segunda parte de su libro. A diferencia de lo que ocurre en la novela, en este caso los habitantes de la comarca no sólo han oído hablar de sus ilustres visitantes y no sólo conocen sus aventuras de memoria —a veces trastocadas por el infame Avellaneda—, sino que pueden espiarlos en todo momento gracias a ese maldito artefacto que llaman cinematógrafo.

Más enfurecido que al toparse con los gigantes disfrazados de molinos, el Ingenioso Hidalgo no duda en blandir su lanza para acabar con tan perverso maleficio y, antes de que su escudero o el público puedan detenerlo, el impulso de su brazo logra rasgar la blanca pantalla y, con ella, su propia figura. Aquí don Quijote no sólo intenta contradecir a don Quijote, como ocurre en el libro al tratar de burlar a Avellaneda; aquí don Quijote intenta aniquilar a don Quijote; don Quijote, el verdadero don Quijote si es que hay un don Quijote verdadero, no tolera esa engañifa, su imagen repetida sin su consentimiento, esa trampa que lo reinventa y multiplica. Incluso don Quijote quiere ser el único don Quijote y no el don Quijote que cada uno de nosotros se ha inventado, y mucho menos ese don Quijote espurio que lo imita y lo remeda, y que en el fondo tanto se parece a él. El don Quijote literario no tolera la existencia de ese burdo don Quijote cinematográfico, de esa falsificación de sí mismo. Sólo que el miserable don Quijote no sabe, o acaso sólo intuye —¡aunque nosotros sí lo sepamos!—, que él tampoco es el verdadero don Quijote, que él está hecho de la misma estofa que ese otro que se empeña en destruir, que él también habita una pantalla —o un libro, o nuestras mentes—, y que su locura no es tal, sino apenas una extraviada lucidez. Don Quijote se mira y no se reconoce o, lo que es peor, quizás reconoce en su imagen proyectada a alguien todavía más real que él mismo.

Los talentos combinados de tres genios: Cervantes, Borges, Welles se unen aquí para atisbar todos los juegos metaliterarios y metacinematográficos que se llevarán a cabo a partir de entonces. Cuando Cervantes hizo que en la segunda parte de su libro don Quijote leyese a don Quijote, cuando Borges hizo a Pierre Menard el autor de Don Quijote —y, con él, a cada uno de nosotros— y cuando, para cerrar el ciclo, Welles hizo que don Quijote mirase a don Quijote en un cine de barrio se abrieron tres puertas que no han vuelto a cerrarse y que aún hoy nos provocan una sensación de —valga la paradoja— gozosa angustia. No es casual que don Quijote creyese hallar su fin al enfrentarse con el Caballero de los Espejos; tampoco que Borges odiase los espejos tanto como la cópula; tercero en turno, a Welles le correspondía mostrarnos el diabólico poder de ese gran espejo de nuestro tiempo que es el cine.

13

EL FIN

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme.

La frase, en esta ocasión, adquiere plenamente su significado: si el narrador no quiere acordarse es por el dolor que siente al hacerlo, porque algo terrible —inenarrable, inefable— ocurrió allí, en la Mancha.

Como de costumbre, vemos a don Quijote y a Sancho recorriendo un adusto y polvoriento camino en la sierra. El cielo es de una claridad majestuosa. Nuestros héroes avanzan a paso cansino, agotados por el sol y por las múltiples desventuras que han sufrido a lo largo del camino. Don Quijote ha sido golpeado, manteado, burlado, escarnecido. Y, sin embargo, prosigue su marcha, invencible, paseando su triste figura una vez más. Poco a poco escalan una pequeña pendiente y al fin contemplan la interminable llanura manchega que se extiende infinita antes sus ojos.

De pronto, todo tiembla. Se oye una terrible explosión, tan terrible que incluso puede escucharse en una película muda. Todo se sacude. La tierra tiembla, vibra, se estremece. Y entonces alzamos nuestra vista, al mismo tiempo que don Quijote y Sancho, y contemplamos el insólito espectáculo que se produce ante nuestros ojos. Un encantamiento mayor a cualquiera de los descritos en los libros de caballerías; un conjuro o una maldición peor que las de todas las brujas y hechiceros de la historia.

Una gigantesca nube asciende hacia el cielo. Una hermosísima nube, blanca y tornasolada, en forma de hongo. Y entonces lo comprendemos todo. Quizás don Quijote y Sancho no, pero nosotros, educados por la historia, sí sabemos lo que ocurre. Se trata de una bomba H. Del Armaggedón, de la Tercera Guerra Mundial, del Día del Juicio. Don Quijote y Sancho contemplan, azorados, nuestra destrucción. La de todos nosotros, sus lectores. El fin de la especie humana. El mundo se desintegra ante sus ojos, y nosotros con él. Al final, hemos sido incapaces de sobrevivir a nuestro odio, nuestros temores y nuestra debilidad. Hemos fracasado.

Don Quijote y Sancho Panza, en cambio, persisten. A diferencia de nosotros, ellos son inmortales. A pesar de nosotros, nos sobreviven. Mientras que a nosotros la realidad nos ha condenado a muerte, a ellos la fantasía los ha salvado. Deslumbrados, estremecidos y más tristes que nunca, nuestros héroes se preparan para continuar el camino. Ya no habrá quien los escuche ni quien los lea. Nadie los reconocerá por las calles. Nadie se acordará de sus nombres. Y nadie se acordará, tampoco, de ese lugar de la Mancha. De ese lugar de la Mancha que es la Tierra. No importa: a pesar de los pesares, en contra de todo, ellos proseguirán su camino. Welles lo sabía y por eso siempre quiso filmar esta escena, el mayor homenaje que nadie le ha hecho a Cervantes: ellos son lo mejor que los seres humanos pudimos crear. ~