Hubo un tiempo en que leer a Ovidio era asunto escabroso, oscuro placer de gramáticos y humanistas. No podía ser de otra manera, toda vez que para el propio autor significó la ruina atreverse a los temas licenciosos. En el año 8 de nuestra era, el emperador Augusto exilió de Roma al “preceptor del amor”, quien fue condenado a vagar en la actual Rumania, entre gente que, al no hablar latín (véase la crueldad), no podía entenderlo. Aquel catálogo exhaustivo de la lujuria y la disolución que conforman los exquisitos libros de Ovidio El arte de amar, Amores y Remedios de amor, además de cierto socarrón escepticismo político, no podía lisonjear a un régimen moralista que impuso la paz –la inmovilidad– a punta de espada, decretos y censos (he aquí la famosa biopolítica). No es de extrañar: también fray Luis de León, buen lector de Ovidio, conoció en tiempos de la Inquisición la deshonra y la cárcel por haber traducido el Cantar de los cantares, entonces lectura escondida en la Vulgata de san Jerónimo. Todavía en la señorial Bogotá, en tiempos de la “Regeneración” (1886-1898), José Asunción Silva, algo más rudo que Ovidio y Salomón, propiciaba su ostracismo entre la buena sociedad por cantar cosas como que:

en un solo espasmo sexual,

Juan Lanas, el mozo de esquina,

es absolutamente igual

al Emperador de la China:

los dos son el mismo animal.

Que la cultura hispánica ha propendido a la censura literaria por un carácter rígido (cuya compensación sería el mito de don Juan) no ha de ser sorpresa, sobre todo al constatar el señorío de la influencia horaciana sobre la ovidiana (exceptuando, claro, la muy explotada veta de las Metamorfosis). Con todo, los ecos del “cantor de los amores” se dejan oír y cual especie picante sazonan gran porción de nuestras letras. Ya se sabe que cuando algo es prohibido corre con más ímpetu. Tal fue el caso de esa enciclopedia, vocabulario y retórica del erotismo llamada La Celestina, que hizo las delicias de cuantos bachilleres y letrados había en Castilla cuando apenas se aclimataba la imprenta, o del éxito en nuestras repúblicas de los desempachos de Vargas Vila (Álvaro Obregón le pidió a Vasconcelos hacerlo lectura obligatoria), obras todas que han tenido, a partes iguales, miradas de delectación, culpa y suspicacia. Pero decorosísima y excelsa se erguirá siempre la María de Jorge Isaacs, seguida ya muy por detrás por otras obras con nombre de mujer que hicieron época: Amalia, Cecilia y Gabriela, idilios sutiles de la mente acalorada de los novelistas. En Memoria de mis putas tristes, el personaje de García Márquez es un viejo profesor de latín y lector de Ovidio, ridículamente enamorado de una núbil y primeriza meretriz (senex adulescens). Por otra parte, el tema amoroso no ha dejado de ocupar a nuestros ensayistas, si bien se han andado con tiento. Una franca galantería recorre muchas páginas de Julio Torri y de Alfonso Reyes, aunque habrá que esperar a Octavio Paz quien, con más penetración, congregó en La llama doble al psicoanálisis, la antropología y la historia de la cultura para ofrecer, a los ojos atentos, nada menos que una política y una ética desde la inteligencia apasionada (algo similar ha hecho después Edgar Morin). En la poesía y no en la crítica es donde más a sus anchas América Latina ha hablado del amor, como indicando todavía, sencillamente, juventud. Entre innúmeros vates, Neruda fue, a veces, un gran cantor del amor (“Mi cuerpo de labriego salvaje te socava”).

Pero en consonancia con nuestro tiempo, ya abiertamente desprejuiciado y libre, hacía falta tener a este precursor de la literatura lúbrica, el laureado de mirto Ovidio Nasón, no expurgado por los resquemores que todavía en el siglo XIX hacían vacilar a los mejores y más sabios traductores, Ipandro Acaico y Miguel Antonio Caro, que sin embargo rompieron lanzas por el sulmonés, esquivando como podían los sobresaltos paganos. En este sentido, el filólogo José Quiñones (acaso el mayor intérprete de Ovidio entre nosotros) ha hecho bien al exponer a los vientos de la publicidad –desoyendo nada menos que a Menéndez Pelayo– su estudio y versión de los tres libros de los Amores, por primera vez traducidos íntegramente en Hispanoamérica. Y es que, trocando un poco la frase del adusto don Marcelino: el libro es feo, inmundo, pero recomendable. Aquí pues aparecen los tópicos inmortales: la seducción, la infidelidad, la resignación (“que me ame, o finja que me ame, o al menos que se deje amar”), la vanidad femenina (“desiste de pintar tus cabellos, bárbara”), la inconstancia masculina, los celos y la descripción del lance amoroso. ¡Qué bien leyó todo esto Fourier, que en su utopía propiciaba una sana relajación de las costumbres entre los inquilinos del falansterio!

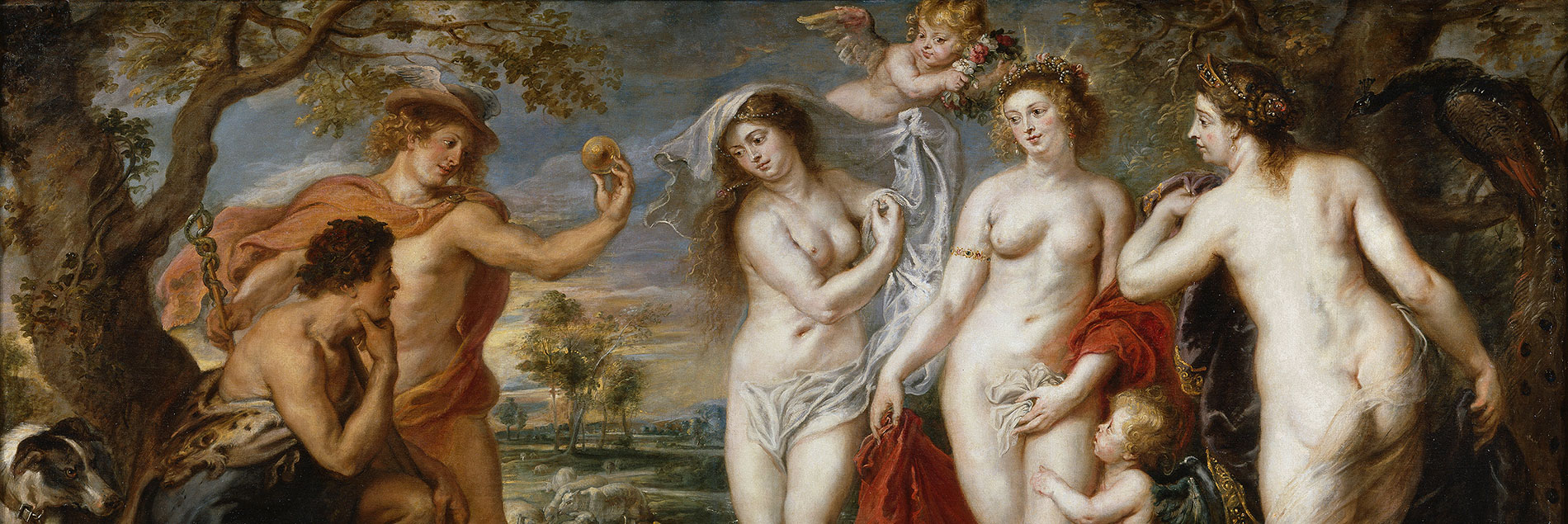

Los antiguos nunca pusieron en duda que el amor es una maldición divina, y aun los modernos discretos lo han presentido. En la literatura grecolatina, el tiránico dios alado arroja con su arco desgracias disfrazadas de gozo, esparcidas como peste del individuo enfermo o herido a la comunidad que se desquicia, y aun al ámbito inmortal, donde los demás dioses se transforman ellos mismos en sus ridículos súbditos, propiciando un mundo al revés: por este poder Minerva quedará sin su armadura, Ceres gobernará los campos en vez de retozar en ellos, Apolo preferirá la espada a la cítara y Marte, la lira a las armas. Sería ocioso mencionar la causa de la caída de Troya o los desenlaces de la infiel Clitemnestra, la dolida Electra y la despechada Medea, por evocar ex negativo el fin de innúmeros soldados, capitanes, amantes, esposos e hijos, cómplices ellos mismos o juguetes de su aciago destino. Aristófanes había llevado más lejos esta lógica al mostrar a los ciudadanos atenienses el papel protagónico de Eros en el teatro de su democracia, por la inevitable confusión entre la cama y la plaza pública. Ni reyes ni consejeros ni partidos gobernarán como lo hace la libido. Los fueros del Amor como verdadero soberano, esto es, el autoritarismo del amor, fueron enunciados con claridad por Ovidio, quien al comparar al dios tirano con el que detenta el cetro, le dijo: “Observa los triunfos felices de César, tu pariente.”

Cautivos jóvenes conducirás y cautivas muchachas:

un magnífico triunfo tendrás con tal cortejo.

[…]

Todo habrá de temerte: hacia ti el populacho

[extendiendo

sus brazos cantará con estruendo: “¡viva!, ¡triunfo!”

Caricias, Delirio y Locura te harán compañía,

séquito que ha sido tu asiduo partidario.

Con tales soldados, tú vences a hombres y a dioses […]

(Amores, i, 2.) ~