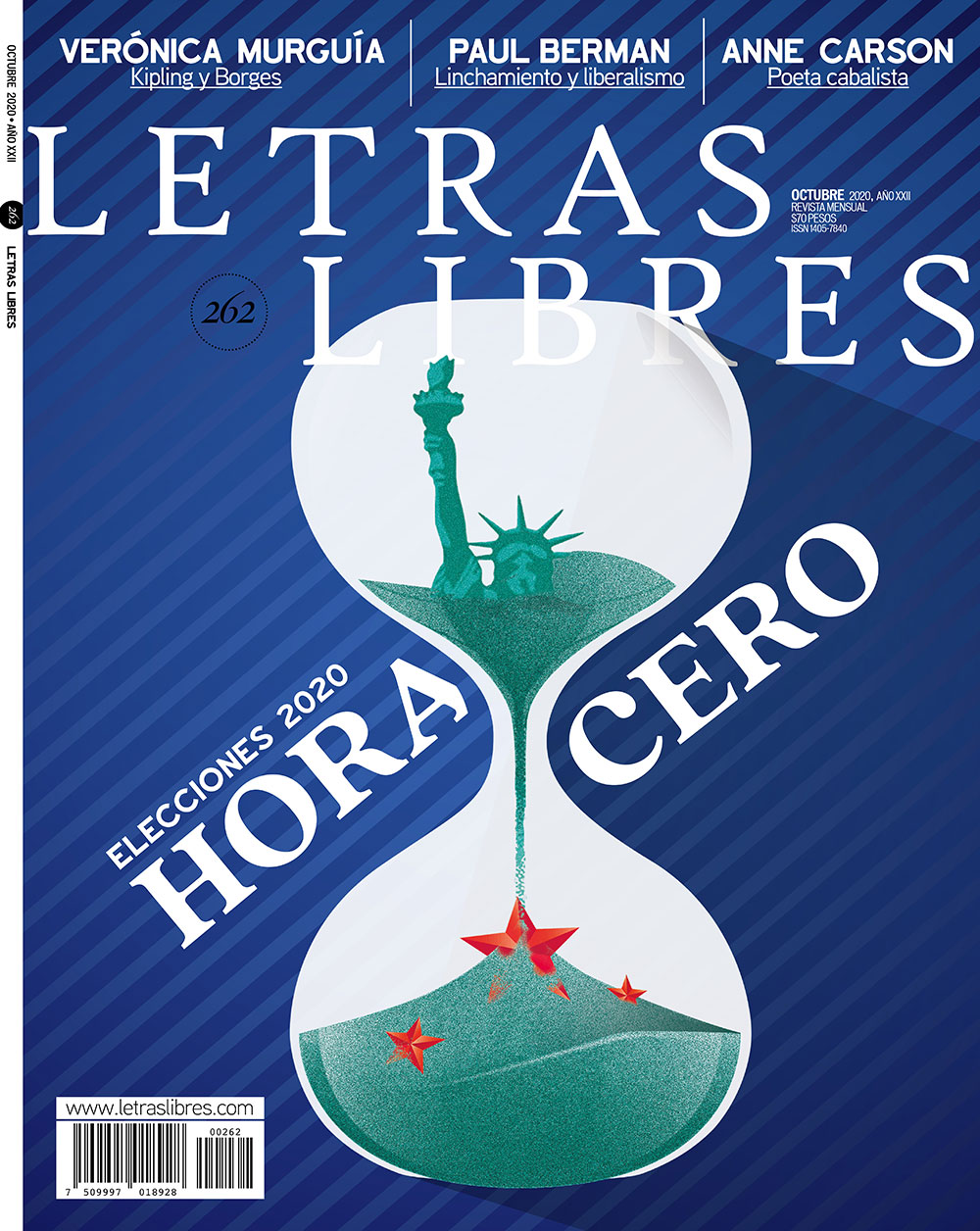

La candidatura

En junio de 2015, Donald Trump comenzó su campaña presidencial descendiendo por una escalera eléctrica al ritmo de Neil Young hacia el vestíbulo de la torre Trump, el edificio en la Quinta Avenida con el que comenzó a hacerse de un nombre en la Nueva York de los años ochenta. Vestía su uniforme habitual: traje azul oscuro, camisa blanca almidonada y corbata roja. Su pequeño equipo de campaña había conseguido reunir a algunos curiosos que, junto con un puñado de periodistas, esperaban el anuncio con desánimo evidente. Aquel no era, después de todo, el primer intento de Trump, magnate neoyorquino y estrella de televisión, por hacerse político.

Siempre ávido de reflectores, Trump había coqueteado con la candidatura presidencial del partido reformista en el 2000 y el republicano en 2012. En ambos casos, el resultado fue el mismo: frente a la exigencia titánica de una campaña presidencial, y con pocas probabilidades de éxito, Trump desistió. En 2015, en su tercer ensayo, parecía improbable que cualquiera de los otros aspirantes a la candidatura republicana, una docena de políticos de profesión y con considerables trayectorias en el partido conservador, tomara en serio a Trump. “Ser famoso no es lo mismo que ser respetado”, escribía el columnista de The Washington Post Chris Cillizza. “Trump nunca será presidente. Él lo sabe. Nosotros lo sabemos.” Otros periodistas calificaron a Trump de “tonto” y a sus aspiraciones políticas de “un espectáculo de carnaval”.

No era para menos. Al principio de su campaña presidencial, Trump era un camaleón ideológico, igualmente cómodo con demócratas que con republicanos.

Desinteresado en el hilado fino de la política pública e impaciente con el conocimiento necesario para la presidencia, no tenía más argumento que la persecución de la fama y el dinero. Falto de sustancia, Trump se había convertido en un chiste confiable para las emisiones nocturnas de comedia, en las que había sido un invitado frecuente a lo largo de los años, muchas veces para promover su exitoso programa de telerrealidad, El aprendiz.

En 2016, sin embargo, el ambiente político en Estados Unidos era distinto y las risas duraron poco. En mayo de ese año, en la elección primaria más impredecible en la historia moderna del Partido Republicano, Trump se haría de la candidatura presidencial de un partido al que, en realidad, nunca perteneció.

Si se le mira con detenimiento, la historia del triunfo de Trump comienza en aquel escenario de la torre que lleva su nombre. A diferencia de sus experimentos previos por destacar en la arena política, Trump arrancó la campaña presidencial de 2016 con una estrategia bien definida, respaldada por un mensaje breve y contundente, al que se atuvo con disciplina. El mensaje lo acompañó desde ese primer mitin, inscrito en el podio e impreso en pancartas alrededor del escenario. Estudioso de la mercadotecnia y la narrativa televisiva, Trump aprendió bien el guion. Tardó menos de dos minutos de discurso en esbozar el tema de su campaña: el populismo etnonacionalista, una peligrosa corriente vinculada de manera íntima a la pulsión racista estadounidense, presente, en versiones distintas pero afines, en los márgenes de la política en el país, desde el partido nativista Know Nothing de mediados del siglo XIX hasta el populismo autoritario del demócrata Huey Long o el discurso antiinmigrante del republicano Pat Buchanan. “Cuando México manda a su gente, no manda a los mejores”, diría Trump al lanzar su candidatura. “Manda a gente con muchos problemas, y traen sus problemas con ellos. Traen drogas. Traen crimen. Son violadores.” Make America great again.

Desde el comienzo, Trump entendió que la angustia económica de la recesión de 2008 se había combinado con una persistente lacra racista entre los votantes republicanos, sobre todo entre los blancos sin educación universitaria. Trump llevó el discurso del agravio racial a tonos insospechados. A pesar del reciente radicalismo del Partido Republicano en la agenda migratoria, la ferocidad de Trump tomó por sorpresa al resto de los candidatos conservadores a la presidencia. No era cosa fácil. Con la única excepción de Jeb Bush, exgobernador de la Florida, ninguno de los rivales de Trump era, en 2016, un moderado en materia migratoria. Ninguno había propuesto una reforma migratoria integral. Todos eran, de una manera u otra, restriccionistas: más interesados en hablar de seguridad fronteriza que de garantizar una vida digna a los millones de indocumentados en Estados Unidos. Pero nadie en el Partido Republicano moderno se había atrevido a ir tan lejos como Donald Trump.

A lo largo de más de una docena de debates, el otrora empresario regresó una y otra vez a la retórica del prejuicio. Le habló casi exclusivamente a la que con el tiempo sería su base electoral, hurgando en los vicios morales más profundos del movimiento conservador, comenzando con el racismo. Nadie supo responderle. No pudo Bush, favorito hasta que Trump lo deshizo burlándose debate tras debate de su supuesta “baja energía”. No pudo Marco Rubio, el joven senador de la Florida que parecía emerger como la alternativa a la figura carismática de Barack Obama. No pudo tampoco Ted Cruz, el elocuente y macabro senador de Texas, cuya inteligencia topó con la inaudita capacidad de Trump para mentir, acosar y agredir. Al final, la desfachatez de Trump, además de su astucia y habilidad para explotar heridas sociales y culturales profundas, resultó demasiado.

En un inicio, el improbable triunfo de Trump en la elección primaria de 2016 hundió al Partido Republicano en la desolación. Con el voto blanco perdiendo presencia demográfica, el movimiento conservador seguramente calculaba que, con la previsible caída de Trump frente a Hillary Clinton, se escaparía la última oportunidad de modificar la estructura de gobierno estadounidense, empezando por el poder judicial. Por años, los conservadores habían peleado por consolidar una presencia mayoritaria en los tribunales de circuito y en la Suprema Corte. Con Trump como candidato presidencial, esa posibilidad parecía diluirse de manera definitiva. Derrotados desde antes de comenzar la campaña, la mayoría de los líderes del Partido Republicano apenas apoyaron a su candidato. Algunos incluso evitaron presentarse a la tradicional convención del partido en Filadelfia, en el verano de 2016. Nadie, realmente, creía que Trump podía vencer a Clinton.

El triunfo

La historia de la victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton, la candidata presidencial más preparada de las últimas décadas en Estados Unidos, se explica desde su violencia discursiva, instinto político y talento mercadotécnico, pero también desde la vulnerabilidad de la propia Clinton, quien tuvo el infortunio de toparse, en las elecciones primarias del Partido Demócrata, con el senador de Vermont Bernie Sanders, un virtual desconocido cuya candidatura en 2016 era casi tan improbable como la de Trump. A pesar de su anonimato previo, Sanders creció como la espuma gracias a su propio carisma populista que enchufó, como lo hiciera el de Trump, con el momento social posterior a la recesión de 2008. Junto a Sanders comenzó a florecer un movimiento progresista, producto directo de la profunda insatisfacción generacional que meses después traería al escenario a jóvenes políticos de izquierda, como la congresista por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez. Fiel a su mensaje contra la desigualdad social y la élite política y corporativa, Sanders caracterizó a Clinton como representante de un sistema corrupto. Al final, Sanders quedó en la orilla, pero el daño estaba hecho.

La larga batalla dejó a Clinton exhausta, pero sobre todo expuesta. En la disputa definitiva, Trump actuó en consecuencia, aprovechando el metódico desmantelamiento del prestigio de Clinton que había comenzado Sanders. Al igual que hizo ante sus rivales republicanos, Trump se presentó como una alternativa independiente, suficientemente ajeno a la clase política tradicional que había denunciado con eficacia Sanders desde el otro lado del espectro ideológico. La legitimidad de haber obtenido la candidatura del Partido Republicano le confirió a Trump, además, un aura aspiracional que congenió a la perfección con su perfil de celebridad mediática. Sus asesores lo entendieron antes que nadie, sobre todo Roger Stone, su perverso operador político. “La pregunta fundamental es esta: ¿qué tiene más influencia en este país, la cultura popular o las instituciones?”, diría Stone. Al final, gracias también a las revelaciones del mal manejo del correo electrónico de Clinton en sus años como secretaria de Estado (asunto que, a la distancia, parece trivial), Trump logró lo impensable: convenció a un número suficiente de votantes indignados por la crisis económica reciente, asustados por los cambios demográficos y la incertidumbre del futuro y enfermos de prejuicio, que él, un potentado de humo producto del relumbre de la pantalla de televisión, merecía antes la presidencia que Hillary Clinton.

Fue un triunfo excepcional. Quizás el mayor engaño dentro de la vida de engaños de Donald Trump.

El pacto

El triunfo tomó desprevenido a Trump. El periodista de The Washington Post Bob Woodward entrevistó a Steve Bannon, el estratega de derecha que guió la recta final de la campaña, para su libro Miedo. Trump en la Casa Blanca, notable crónica de la elección de 2016 y los primeros meses de Trump en el poder. Bannon describe a un Trump estupefacto la noche de la elección. “No tenía la menor idea de que iba a ganar”, le confesó Bannon a Woodward. “No se había preparado en lo más mínimo. No creía que iba a perder, pero tampoco pensaba que iba a ganar. Y hay una gran diferencia. No estaba preparado ni tenía equipo de transición.” Trump no era el único sin experiencia. El propio Bannon jamás había enfrentado una responsabilidad ni remotamente parecida a construir de cero la estructura gubernamental estadounidense. Tampoco el círculo cercano a Trump, incluida su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner. “¿Cómo carajos vamos a hacer un gobierno?”, se preguntaba Bannon.

La respuesta la proveería el Partido Republicano en el principio de una confabulación inédita. Los republicanos, que por meses habían ignorado a su candidato, a quien en privado y en campaña consideraban indigno y peligroso, reconocieron de pronto la utilidad del nuevo presidente y le ofrecieron una salida: sumar al gobierno voces con experiencia pertenecientes al círculo republicano y a la estructura del movimiento conservador. El pacto era evidente. El partido le ofrecería estabilidad al presidente neófito a cambio de asegurar, a la brevedad, la puesta en práctica de la agenda conservadora. Aunque mantuvo algunos puestos para su gente de confianza, Trump accedió y asumió rápidamente su parte del acuerdo. Nombró a Rex Tillerson, magnate petrolero, como secretario de Estado. A Jeff Sessions, senador nativista de Alabama, lo hizo fiscal general y al general James Mattis le otorgó la Secretaría de Defensa. Reince Priebus, que había dirigido el Partido Republicano, se haría cargo del gabinete.

Las concesiones de Trump al partido rindieron fruto de inmediato. Garantizó, antes que nada, la consolidación del dominio conservador de la Suprema Corte y del resto del sistema judicial estadounidense. Apenas unas semanas después de haber iniciado su gestión, nominó al máximo tribunal al conservador Neil Gorsuch, quien tomó el puesto que había dejado vacante Antonin Scalia, eminente voz conservadora de la Corte que había muerto en los últimos meses del gobierno de Obama (la prerrogativa de reemplazar a Scalia debió corresponder a Obama, pero el Senado republicano lo bloqueó de mala manera). Un año más tarde, tras el retiro del magistrado Anthony Kennedy, Trump nombró al conservador Brett Kavanaugh, a pesar de la sospecha de un escándalo de índole sexual. El Senado republicano confirmó a Kavanaugh en el puesto sin prestar mayor atención a la minoría demócrata. Además de los dos magistrados, Trump nominó a doscientos jueces a puestos vitalicios, inclinando la balanza del poder judicial hacia la causa conservadora por al menos una generación. Finalmente, a mediados de septiembre del 2020, Trump recibió la inesperada oportunidad de nominar a un tercer magistrado de la Suprema Corte, esta vez como sucesor de Ruth Bader Ginsburg, baluarte liberal del máximo tribunal durante casi tres décadas, quien falleciera por complicaciones de cáncer pancreático a solo cincuenta días de la elección. A la hora de enviar el presente ensayo a imprenta, el Senado republicano, el mismo que negó a Obama la posibilidad de nombrar al sustituto de Scalia en 2016, consideraba seriamente votar en favor del elegido por Trump. De ocurrir así, Donald Trump habría conseguido el anhelo más grande del movimiento conservador en el último siglo: dominar por completo y sin oposición relevante el sistema de justicia en Estados Unidos.

Aun antes de la muerte de Ginsburg, el Partido Republicano ya había recompensado a Trump con una complicidad sin precedentes. Después de la disciplina de Trump con la encomienda conservadora, y a medida que las encuestas confirmaban su notable popularidad entre los votantes republicanos, sus antiguos rivales dejaron de lado cualquier escrúpulo para volverse aliados y, en muchos casos, cómplices rastreros de los desplantes y abusos del nuevo gobierno. Legisladores que antes lo habían criticado con brusquedad adoptaron de manera entusiasta el papel de escuderos. En el Congreso, solo un puñado de voces se atrevieron a cuestionar su talante autoritario, pero se toparon con una maquinaria de descrédito que, al final, obligó a varios a renunciar. Trump se deshizo así de los senadores Jeff Flake y Bob Corker y del representante de Wisconsin, Paul Ryan, estrella emergente que, apenas cuatro años antes, había contendido por la vicepresidencia al lado de Mitt Romney. Para mediados de 2018, el Republicano era ya el partido de un solo hombre.

El autócrata

Donald Trump aprovechó la claudicación del Partido Republicano como fuerza política racional y decente para poner a prueba la solidez de las instituciones democráticas estadounidenses. A lo largo de los años, Trump ha obstruido la justicia, faltado a las leyes de financiamiento electoral, beneficiado a sus empresas familiares, menospreciado a las fuerzas armadas, mentido sobre los peligros y alcances del coronavirus y extorsionado a un gobierno extranjero para obtener información con la que perjudicar a un rival político, escándalo que derivó en un juicio de destitución. En una conducta inédita en la historia moderna de Estados Unidos, Trump se ha negado a dar a conocer sus declaraciones fiscales y ha utilizado la presidencia para atacar a la prensa crítica, además de cuestionar los métodos de la democracia estadounidense, incluida la insostenible sospecha de un posible fraude electoral a través del voto por correo. De acuerdo con un conteo de The Washington Post, Trump ha dicho casi veinte mil mentiras en su primer periodo de gobierno.

Ante el vacío, Trump ocupó todos los espacios del movimiento conservador. Con el paso del tiempo, rompió las ataduras del pacto tácito que había hecho con el Partido Republicano. Se deshizo de las figuras de mayor experiencia que lo acompañaron al principio de su gobierno para rodearse casi exclusivamente de un pequeño grupo de leales cuyo único objetivo ha sido reforzar sus peores impulsos y consolidar una plataforma cada vez más radical. El ejemplo más funesto ha sido la agenda migratoria, en la que Trump ha cedido a los designios de Stephen Miller, figura marginal hasta antes de 2016 pero central en la Casa Blanca de Donald Trump. Artífice del discurso etnonacionalista y de las medidas en contra de refugiados e inmigrantes, Miller se ha adueñado de una serie de políticas cuya virulencia arraiga en el supremacismo blanco, al que Trump también ha justificado en numerosas ocasiones.

El cinismo autoritario de Trump encontró su punto de ebullición en el escándalo que derivaría, durante 2019, en su juicio de destitución, apenas el tercero en la historia de Estados Unidos. La causa –la extorsión de un gobierno extranjero con fines de política interna– no podría ser más grave, y en otros tiempos seguramente habría merecido la remoción del presidente estadounidense. Pero no en la época del contubernio entre un presidente autoritario y un partido sin escrúpulos. Sin permitir que el Partido Demócrata recibiera toda la evidencia necesaria e incluso obstaculizando la comparecencia de testigos cruciales, la mayoría republicana en el Senado salvó a su presidente, consolidando el sometimiento anunciado.

Para finales de 2019, la exoneración de Donald Trump se perfilaba como el último engranaje de la maquinaria republicana rumbo a 2020.

El virus

Hasta antes del parteaguas histórico de la pandemia de coronavirus, Trump y sus asesores con toda seguridad imaginaban, con razón, un camino relativamente abierto hacia la reelección. A principios de año, el Partido Demócrata se disponía a elegir a Bernie Sanders como candidato presidencial. Para Trump, era el escenario ideal. Sanders habría sido un rival a la medida. Su biografía política, que incluye declaraciones en defensa del sistema de salud cubano y la infraestructura soviética, le habrían permitido a Trump vender a su rival demócrata como una reliquia de la Guerra Fría, estrategia particularmente útil en estados cruciales como Florida.

En marzo, sin embargo, el electorado demócrata corrigió el rumbo. Impulsado por los afroamericanos –sobre todo por las mujeres afroamericanas– y por los votantes moderados en los suburbios, el exvicepresidente Joe Biden rebasó a Sanders. Biden, político de centro, representa, para Trump, un desafío completamente distinto al senador de Vermont. No es casualidad que el vergonzoso episodio de chantaje al gobierno de Ucrania tuviera como objetivo encontrar información para afectarlo. Con Biden, el Partido Demócrata cumple una de las reglas no escritas de la política estadounidense, válida aunque haya encontrado una excepción en 2016: la ventaja está en el centro del espectro ideológico, no en los márgenes. Al elegir a Biden, los demócratas negaron a Trump el cuadrilátero que añoraba, obligándolo a disputar votos desde la sustancia antes que desde la injuria o la caricatura.

Pero el mayor impedimento para Donald Trump en su búsqueda de un segundo periodo de gobierno no ha sido rival político alguno. Trump está al borde de una posible derrota electoral por su propia incapacidad para lidiar con la más extraordinaria de las circunstancias, la tormenta perfecta que se ha ceñido sobre Estados Unidos desde la aparición del patógeno minúsculo que causa la enfermedad conocida como covid-19.

La crisis del coronavirus, que no admite demagogia, exhibió a Trump en todas sus carencias, políticas, intelectuales y morales. Ningún país del mundo respondió a la amenaza del virus con la lentitud y torpeza de Estados Unidos. En las primeras semanas de la pandemia, cuando ya estaba claro el peligro que representaba la enfermedad, Trump recurrió a sus herramientas acostumbradas. Subestimó el riesgo de la pandemia y acusó a la prensa de exagerar el tamaño del desafío. Sugirió, incluso, que el coronavirus era un invento del Partido Demócrata para perjudicarlo. A pesar del avance fatal de la enfermedad, Trump se negó a promover el uso de cubrebocas sanitario. Fue hasta mediados de julio, cuando más de tres millones de estadounidenses ya habían sido infectados, que invitó a la población a usarlo como “acto patriótico”. Sin embargo, no quiso establecer una cuarentena federal. Las omisiones de Trump y su equipo de asesores –encabezado por su yerno, Jared Kushner– derivarían en una calamidad de calibre histórico. Para inicios de septiembre, el número de muertos en Estados Unidos se había acercado a los doscientos mil. Es probable que, para el día de la elección presidencial, la cifra roce los doscientos cincuenta mil.

Al desastre de salud pública que provocó Trump se ha sumado una crisis económica sin parangón en la historia moderna de Estados Unidos. En abril se registró la tasa de desocupación más alta desde la Gran Depresión. Alrededor de 20.5 millones de personas perdieron sus empleos, mientras que muchos millones más sufrieron despidos temporales o recortes radicales a sus horarios de trabajo. Trump respondió con lentitud, retrasando la posibilidad incluso de una recuperación modesta.

Esta crisis inédita se complicó todavía más a partir de mayo, cuando millones de manifestantes en favor de la justicia racial tomaron las calles de cientos de ciudades en el país tras el asesinato de George Floyd, un afroamericano asfixiado por un grupo de policías en Mineápolis. Las protestas, la demostración más poderosa de indignación pública desde el movimiento por los derechos civiles de mediados del siglo XX, ofrecieron una oportunidad a Donald Trump. Pudo haber aprovechado el momento para demostrar grandeza y humanidad, repudiando el abuso policial y el racismo sistémico que lo provoca. En esto, como en las otras grandes pruebas del último tramo de su gobierno, Trump exhibió su pequeñez.

La elección

La unión del Partido Demócrata detrás de la candidatura presidencial de Joe Biden y el fracaso del gobierno ante la triple calamidad que aqueja a Estados Unidos en 2020 ha puesto en riesgo la reelección de Trump. La realidad le ha robado argumentos. Es casi imposible que pueda presumir de recuperación económica alguna. Salvo un milagro, parece improbable que pueda festejar el principio del fin de la pandemia (aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ya están planeando distribuir una vacuna a finales de octubre o inicios de noviembre, justo a tiempo para la elección). Al final, la pavorosa cifra de fallecidos le habrá impuesto un límite a su voluntad propagandística. Es difícil vender el éxito con las funerarias llenas de dolientes. A solo semanas para la elección presidencial, la presidencia de Donald Trump parece estar llegando a su fin.

Pero la historia no ha terminado. Enfrentado con la posible derrota, Trump amenaza con desmantelar la democracia estadounidense. En agosto, en plena campaña, sugirió que su eventual derrota implicaría un fraude. Trató, infructuosamente, de sabotear el servicio postal con el afán de complicar el voto por correo. A mediados de agosto, utilizó la Casa Blanca como escenario de la Convención Nacional Republicana, contraviniendo todos los precedentes y las normas de conducta pública. Durante su discurso, Trump mintió sin recato en al menos veinte ocasiones. Todo esto lo ha hecho con impunidad temeraria. Tras bambalinas, los aliados de Trump en el Partido Republicano todavía se niegan a denunciar sus tropelías. Nadie ha demostrado tamaños para ponerle un alto si no se compromete a aceptar el veredicto de los votantes en noviembre, como han hecho todos los contendientes anteriores, ganadores y perdedores, desde que el país tiene memoria, incluso aquellos que, como Al Gore en el 2000, tenían argumentos para cuestionar el resultado final. Fiel a su talante autoritario, Trump amenaza con reconocer los procesos de la democracia solo si la democracia lo recompensa. Si pierde en noviembre, todo puede pasar.

Si gana, las secuelas para la democracia liberal en Estados Unidos serían graves y, quizá, permanentes. El Partido Republicano se perdería para siempre en la estridencia nativista y la bruma virulenta del trumpismo. Las figuras moderadas doblarían las manos o se radicalizarían. El futuro pertenecería a populistas como los senadores Josh Hawley o Tom Cotton antes que a moderados como Mitt Romney o Ben Sasse. Los demócratas, desesperados, abandonarían el centro para refugiarse en su propio extremo, confundiendo la militancia con la construcción de una opción política sensata. Trump, entre tanto, consolidaría la peor versión de la agenda conservadora y etnonacionalista. El poder judicial perdería toda independencia. Estados Unidos abandonaría la batalla contra el calentamiento global. La Estatua de la Libertad, faro de esperanza para millones de indocumentados, no sería más que un anacronismo.

Hace dos siglos y medio, Franklin, Hamilton, Madison y Jefferson crearon la democracia estadounidense con la intención principal de evitar los abusos del tirano. Esa democracia está hoy en juego. Los votantes estadounidenses tienen la última palabra. La posibilidad de la ruina existe. Trump puede ganar. Desde su interpretación visceral de las peores pulsiones estadounidenses, apelando al agravio y al terror, mintiendo sin pudor alguno… puede ganar. Su triunfo en las elecciones primarias republicanas no fue obra de la casualidad. Mucho menos su victoria sobre Hillary Clinton. Hay un método en su locura y su perversión. Trump sabe a quién le habla ahí, en la pantalla de televisión, donde lo ha hecho desde hace décadas. La cultura popular podrida, frívola y violenta puede vencer a las instituciones centenarias. Si así ocurre, no habrá marcha atrás. ~

(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.