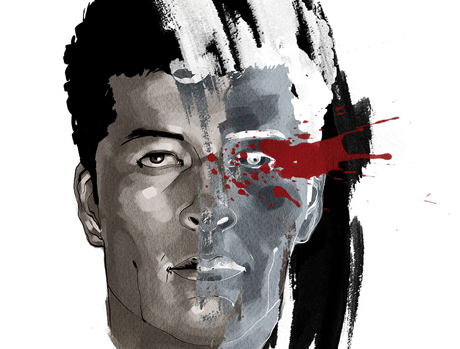

Una imagen persiste en la memoria… las luces son tenues o apenas relevantes, la cama se ve desaseada con sábanas caóticas que enredan el cuerpo blandido del más importante autor y primer Premio Cervantes de Literatura del Uruguay: Juan Carlos Onetti. Así se muestra su lacónica figura en la que fuera prácticamente su última entrevista en Madrid, a inicios de los años noventa. En ella varios de sus lectores atestiguaron conmovidos los estragos del paso del tiempo y la vejez, presupuestos casi ontológicos de sus debates narrativos, que él mismo había convertido en leitmotiv de gran parte de su obra. Esa imagen lacerante volvió a relucir el 30 de mayo de 1994 cuando la noticia de su muerte recorría el mundo y, durante un par de años más, sería la ingrata postal del recuerdo que perseguiría a una de las figuras más luminosas, poco convencionales y perturbadoras de la literatura hispanoamericana del siglo XX. A treinta años de su muerte me propongo desechar el recuerdo fortuito de la decadencia y elijo recordarlo a partir de esas tres fieles características suyas que le dieron el inmenso reconocimiento póstumo a su obra, y que lo apartaron en vida, acertadamente, de los reflectores y tendencias literarias en boga de su época.

Juan Carlos Onetti nace en Montevideo el 1 de julio de 1909 y muere en España, lejos de su natal Santa María montevideana de la que fue expulsado y condenado al exilio por la dictadura cívico-militar uruguaya en los años setenta. Onetti había sido parte del jurado que le otorgó en 1974 el primer lugar al cuento “El guardaespaldas” de Nelson Marra, texto crítico sobre la crudeza de la represión que se vivía en el país sudamericano a causa de la dictadura y que no escapó a su censura. El desenlace de la historia podría haber sido también parte de la trama absurda de uno de sus relatos: el jurado del certamen es encarcelado, el semanario promotor del concurso (Marcha) es clausurado, sus autoridades apresadas y el autor del relato también va a parar a la cárcel.

Tras varios años de exilio Onetti no regresará nunca más al Uruguay. La última etapa de su vida y también la última etapa de su obra estarán signadas por este doloroso suceso. Porque, a pesar de su condición nómada, de sus desplazamientos hacia Buenos Aires y de su casi nulo sentido nacionalista, Onetti fue un escritor que comprendió mejor que nadie el carácter complejo de la idiosincrasia uruguaya, de su sistema literario y fue, sin duda, quien más decidido estuvo a transformarlo. Sus herramientas creativas en ese sentido no fueron pocas.

A pesar de haber crecido en un entorno relativamente privilegiado, Onetti no tuvo interés en concluir sus estudios secundarios. Es más, ni siquiera termina el primer año. De 1922 a 1929 desempeña diversos trabajos, todos ellos muy heterogéneos, que van desde portero y mesero hasta funcionario en la recolección de datos para un censo –actividad que se dispuso a realizar montado a caballo–. Su periplo intelectual comienza a dar frutos años más tarde a partir de su nombramiento como secretario de redacción del semanario Marcha en 1939 y con la aparición de la columna semanal que firma bajo los seudónimos de “Periquito el Aguador”, “Groucho Marx” y “Pierre Regy”. Onetti publicará en diciembre de ese año su primera novela: El pozo, en ediciones Signo. Esta era una editorial casi desconocida y que años más tarde solo acreditaba la venta de apenas cincuenta ejemplares. El dato ejemplifica la eterna situación del autor, pues nos habla del estado casi subterráneo que su obra poseía y acentúa una especie de faceta mítica, de escritor de culto, que lo perseguirá a lo largo de toda su carrera literaria. Onetti, como figura emblemática de la literatura hispanoamericana, fue un crítico ácido de las falsas añoranzas políticas y de las convenciones literarias más anquilosadas en un periodo muy puntual de la historia cultural de América Latina. No es de extrañar que sus más dedicados y atentos lectores fueran, en un inicio, otros autores contemporáneos como Juan Rulfo, Mario Vargas Llosa o un muy joven José Emilio Pacheco, quienes admiraban profundamente su trabajo.

En 1941, con un empleo en la agencia de noticias Reuters que había obtenido en el Uruguay, Onetti se traslada a Buenos Aires, inaugurando así el segundo periodo y el más largo de sus estancias al otro lado del Río de la Plata. De aquí en adelante verán la luz varias de sus novelas: Tierra de nadie (1941) publicada en Losada y finalista en el concurso “Ricardo Güiraldes”, entre los miembros de cuyo jurado estaba Jorge Luis Borges; Para esta noche (1943); y cuentos como “Bienvenido, Bob” y “La cara de la desgracia”.

En pleno medio siglo aparece una de sus mejores y más logradas obras: La vida breve (1950), novela en la que se crea “formalmente” su ciudad ficticia llamada Santa María. La denominada saga sanmariana está constituida por esta obra y por cinco novelas más: Para una tumba sin nombre (1959), El astillero (1961), Juntacadáveres (1964), La muerte y la niña (1973) y Dejemos hablar al viento (1979). También la integran algunos relatos que se desarrollan en este espacio, por ejemplo: “Historia del Caballero de la Rosa y de la Virgen encinta que vino de Liliput” (1956), “La novia robada” (1968) y “El infierno tan temido” (1957), uno de sus cuentos más trágicamente memorables.

La narrativa de Onetti se caracteriza, entre otros temas, por su agudo y caótico sentido de la realidad, por su irónica visión del mundo femenino y por su impúdico, y muchas veces angustiante, tratamiento de la vejez. En sus novelas opera un proceso inverso que convierte a sus personajes, la mayoría de ellos seres marginados o desadaptados socialmente, en héroes degradados que paulatinamente se transforman en antihéroes. Estos individuos jamás logran alcanzar las metas que se proponen. Por el contrario, el tamaño de sus proyectos no solo supera sus posibilidades reales de concreción sino que su propio carácter marginal influye negativamente en el entorno social que los acoge, frustrando toda posibilidad de éxito.

Es probable que varios de los rasgos que Onetti marca en sus personajes sean motivo de rechazo e incomodidad, pues en ellos se vuelca un profundo y desesperado instinto de supervivencia, el infructuoso intento por derrumbar ciertos aspectos monolíticos de costumbres anquilosadas y las constantes trampas a la vida que se desarrollan en un espacio trágicamente natural para sus narraciones: la ciudad. ¿Qué es finalmente la urbe para Onetti? Un sitio donde no hay lugar para todos, donde la pauperización es progresiva y donde la propia infraestructura propicia la paradoja de la incomunicación: se tienen todos los medios para hablar con los demás de forma más efectiva y rápida; no obstante, se favorece el desconocimiento del otro y por lo tanto el aislamiento de todos. Dejemos hablar al viento será la obra que cierre los temas y obsesiones del Onetti más prolífico, la que prende fuego a Santa María y la reduce a la nada y la que probablemente lo consagre con el Cervantes en 1980. Después vendrán otros dos libros que a pesar de contener su esencia lo hacen sentir indistinto, pero que saldan una última deuda con sus lectores: Cuando entonces (1987) y Cuando ya no importe (1993), su última novela publicada que se erige bajo las sombras de lo póstumo.

Desde la conmemoración de su centenario en 2009 la indagación en su vida y en su obra se convirtió en una tarea persistente para un amplio sector de la crítica especializada. Quizá, como afortunada consecuencia de este hecho, algunos lectores se acercaron –incluso por primera vez– a las herrumbradas páginas de varios célebres textos onettianos que habían quedado en el olvido, o que habían sido remitidos a la condición de “clásicos latinoamericanos”, sin una buena difusión ni lectura crítica previa. Llegaron para colmar de nuevas reimpresiones y obras completas el universo onettiano del siglo XXI.

Si bien este “redescubrimiento” de su obra atrajo, en años posteriores, nuevas miradas interpretativas, la celebración del centenario brindó la oportunidad para que varios jóvenes lectores se acercaran a sus novelas y principalmente a sus cuentos. ¿Cómo leen las nuevas generaciones a Onetti a treinta años de su muerte? Esa pregunta me inquieta, pero al mismo tiempo me embelesa. A pesar de su perfil solitario y de la poca o casi nula intención de fama o notoriedad que perseguía, Onetti se convirtió en el referente de una generación de escritores hispanoamericanos que no solo admiraron su obra, sino que, gracias a su ejemplo, marcaron un periodo de ruptura con las viejas tradiciones de la literatura latinoamericana. Mi deseo es que este sea el Onetti que llegue hoy a nosotros, a las y los lectores del siglo XXI, después de haberlo perdido hace ya treinta años. ~

(Montevideo, 1979) es profesora-investigadora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Coordina

el Seminario de Literatura Fantástica Hispanoamericana (siglos XIX, XX, XXI).