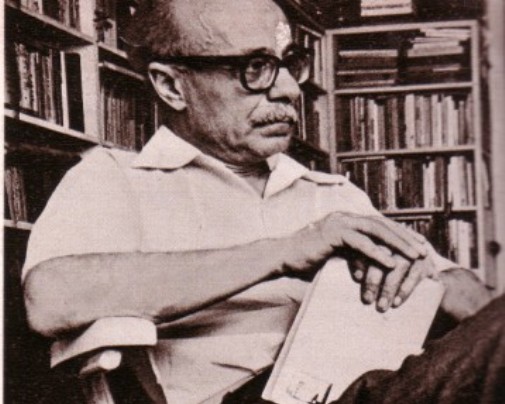

¿Qué decir de Ernesto Sabato? Que puso muy alto el listón de lo que debe ser, supongo, un escritor como testigo. Se decepcionó pronto del comunismo, tras visitar la Unión Soviética y haber sido dirigente juvenil comunista. Fue despiadado con el peronismo pero denunció las sevicias cometidas por la llamada Revolución Libertadora de 1955 contra los militantes peronistas. Le gustó, además, Eva Perón como heroína y no se privó de exaltarla. Tras almorzar en 1976 con el general Videla, recibido con alivio por los antiperonistas y entonces sujeto al “apoyo crítico” del Partido Comunista, Sabato lo encontró dispuesto a dialogar. Pronto se horrorizó del más atroz de nuestros regímenes patibularios y escribió, para el gobierno democrático de Raul Alfonsín, Nunca más (1984).

Nunca más es una de las relatorías del terror más eficaces que escritor alguno haya orquestado en un siglo donde han abundado los letrados prestos a bendecirlas o justificarlas. Sabato condenó los crímenes de la dictadura argentina sin exculpar a las guerrillas, peronistas o trotskistas, que pretendieron anticipársele, calculadoras o delirantes, con otra clase de dictadura. Y Sabato hubo de replicarle, en 1981, a uno de sus críticos, García Márquez, invitándolo a que se ocupara no sólo de las víctimas del militarismo sudamericano, sino de los presos y los desaparecidos bajo el comunismo. Para Sabato no había dictaduras buenas y dictaduras malas.

El escritor Sabato (era moda en la Argentina excluir la tilde en los apellidos. Tampoco las usaba Mujica Lainez) no me parece tan grande como el ciudadano. Eso creo al menos tras terminar El túnel y algunos de sus ensayos. Fue el mejor de los discípulos latinoamericanos del existencialismo, no sólo por el aire de familia tan señalado entre El túnel (1948) y El extranjero (1942), de Albert Camus, sino por la devoción con que Sabato decidió ser un escritor de su época, asociado a sus filosofías y correr con el riesgo de envejecer junto con las modas intelectuales. No es una mala apuesta y de hecho es la única a la que puede aspirar esa vasta clase media del intelecto distinguida por el talento y no por el genio.

A Sabato le tocó ser contemporáneo de un genio – Borges – y podría ejemplificar, en alguna historia literaria, esa tragedia de la subordinación, contra la cual el autor de Sobre héroes y tumbas (1961), hambriento de especulación filosófica y orlado de no pocas virtudes literarias, se rebeló de muchas maneras distintas, sabiéndose derrotado. Y debe decirse que nunca le escamoteó a Borges su gloria: en un par de ensayos, al menos, Sabato la explica y la cuestiona con tino e inteligencia. En cambio, Borges, pese a que aceptó publicar sus Diálogos (1976) con él, pocas veces alentó su obra. Si hemos de creer al Diario de Bioy Casares –y yo le creo– consideraba insoportable al hombre, al autor y al personaje público. La maledicencia borgesiana, como la de Oscar Wilde de la que dimana, casi siempre parte de la terrible verdad.

Apresurado por la muerte de Sabato a punto de cumplir los cien años el pasado 30 de abril, volví a El túnel. Creía haberla leído en la adolescencia, pero no estoy seguro de ello porque no recordaba nada de nada. La novela me pareció noble, correcta y como diría Borges sobre ella –no pude resistir la tentación de espigar el Bioy a la caza de un adjetivo como el que encontré: escasa. No entendí por qué Juan Pablo Castel, el pintor que mata a María Iribarne, ha dado para tanta ontología existencial, cuando es un caso ordinario de celotipía, alcoholismo y megalomanía característica del artista romántico. El héroe es demasiado enfático, en el tono teatral filosofante propio de los personajes del teatro de Sartre y asaz didáctico. Reconozco que leída a los quince años, en algún momento de la segunda mitad del siglo XX, debió ser excitante. Es decir, una excitativa a leer a los maestros de Sabato, como Camus y sobre todo, Dostoievski. Y si los hermanos Karamazov, como exclama con genio la flaca Mimí en El túnel, eran unos “nuevos ricos de la conciencia”, me temo que Sabato, en 1948, había dejado de ser un “nuevo rico” de Dostoievski (lo fueron Gide, Strindberg, la gente de 1910) para convertirse en uno más de sus cientos de fiduciarios de segunda o tercera generación.

El túnel me pareció un ejemplo perfecto de novela didáctica, escrita bajo la buena influencia de la novela policíaca, ese manual de redacción al altura del arte y con dos o tres momentos magníficos, como el truco de que sea el marido ciego de la Iribarne el que le dé al pintor el primer mensaje de amor que no puede leer o la escena, divertidísima en el comedor de la estancia de los Allende. Allí, el pintor homicida conoce a Hunter, el otro amante de su amada y a Mimí la flaca, una snob. Me quedo claro, leyendo esos diálogos, lo que Sabato sugiere en boca de Hunter: si la novela policial representa en el siglo XX lo que la novela de caballería era en la época de Cervantes, yo concluiría queEl túnel no podía ser otra cosa que una parodia de la novela existencialista: es La náusea digerida y traducida, lista para darse en clase. Juan Pablo Castel es un personaje salido de la filosofía entonces popular y si la trasciende no puede ser sino en tono de burla. Como si el personaje se hubiera propuesto ser antihéroe y matar a su amante para estar a la moda. Visto como un villano burlesco, el pintor vale la pena, siempre y cuando se le pregunte al existencialismo lo que Francis Ponge a Camus: “¿Qué hay de trágico, camarada, en que todo sea absurdo?”

No sé si Sabato, al publicar El túnel, hubiera aceptado esa pregunta: siempre se dio demasiada importancia a sí mismo como escritor, era rollero y enrollado, científico grave, aquejado de dudas pascalianas. Deberé releer Sobre héroes y tumbas y Abbadón, el exterminador (1974) y corregir, seguramente, lo que pienso, a la mitad del túnel, de las novelas y de las ideas de Ernesto Sabato.

(Fuente de la imagen)

es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.