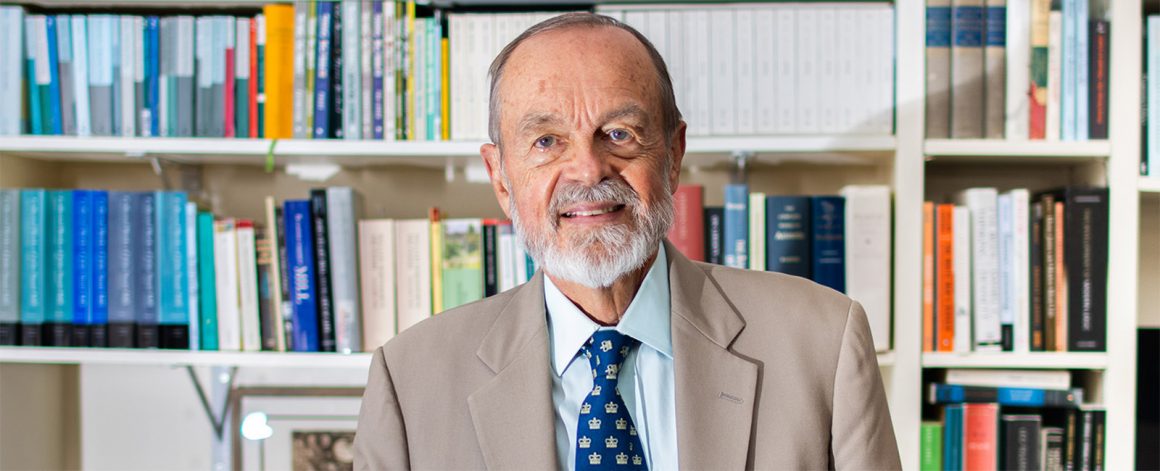

El Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Humanidades ha sido otorgado este año al filósofo Philip Kitcher, profesor emérito en la Universidad de Columbia. Cuando recibí la noticia, sentí una gran satisfacción. Es muy grato ver que en España se reconoce con uno de sus premios más prestigiosos a un filósofo de tan amplia influencia, rigor y capacidad de análisis de la sociedad actual. Pero he de admitir que el motivo principal de mi satisfacción fue que Kitcher ha sido el filósofo al que más he leído a lo largo de los años y uno de los que me ha dejado una influencia más profunda. Decía Wittgenstein que todo problema filosófico tiene la forma de “no encuentro un camino” o “no sé cómo orientarme” (Ich kenne mich nicht aus). En mi caso, cuando no sé realmente cómo orientarme en un asunto suelo preguntarme cómo lo enfocaría Kitcher, y así por lo menos consigo no equivocarme mucho. El jurado lo presidía el británico John Dupré, una de las figuras principales en la filosofía de la ciencia, y en él estaba también la filósofa mexicana Atocha Aliseda, referente internacional en lógica abductiva. El premio Fronteras del Conocimiento en su sección de Humanidades ha sido otorgado hasta el momento a Noam Chomsky (2018), Gerald Holton (2020), Steven Pinker (2022) y Peter Singer (2022).

Kitcher es un filósofo de amplios intereses, aunque sus aportaciones más conocidas han sido las que ha realizado como filósofo de la ciencia y, sobre todo, como filósofo de la biología. Su gran obra en filosofía de la ciencia fue The Advancement of Science, de 1993, traducida en México por la editorial de la UNAM, y algunos de sus mejores trabajos en filosofía de la biología fueron recogidos en el libro In Mendel’s Mirror (2003). Contra los excesos de la sociobiología publicó asimismo un análisis muy crítico: Vaulting Ambition (1985). Pero si a alguien le interesa la música, puede leer su libro sobre el Anillo del Nibelungo de Wagner, titulado Finding an Ending (2004), escrito con Richard Schacht; si a alguien le interesa la literatura, puede leer Muertes en Venecia, obra traducida al español en 2015, en la que compara la novela de Mann, la película de Visconti y la ópera de Britten, y puede leer también su Joyce’s Kaleidoscope: An Invitation to Finnegans Wake (2007), un análisis magistral de la que se considera la obra más oscura de Joyce; si a alguien le interesa la ética desde una perspectiva naturalista, puede leer The Ethical Project (2011) o el más reciente Moral Progress (2021); si a alguien le interesa las relaciones entre la ciencia y la democracia, puede leer Science, Truth and Democracy (2001) o Science in a Democratic Society (2011); si a alguien le interesa una visión atea de los valores y del sentido de la existencia, pero sin la militancia de otros conocidos ateos como Daniel Dennett, con el que mantuvo una buena amistad, puede leer Life after Faith (2014); si a alguien le interesa cómo responder a los ataques del Diseño Inteligente y del creacionismo norteamericano contra la teoría de la evolución, puede leer Abusing Science (1982) o, mejor aún, el más actualizado Living with Darwin (2007); y si a alguien le interesa la filosofía en general y la posición que Kitcher defiende en cuestiones metafilosóficas (él es fundamentalmente un neopragmatista, realista y naturalista), puede leer Preludes to Pragmatism (2013) o el delicioso librito introductorio, pero enjundioso, What’s the Use of Philosophy (2023).

Hace unos meses se tradujo al español su breve y actualizado manual de filosofía de la ciencia, escrito con Gillian Barker, con el título de Filosofía de la ciencia: una breve introducción, y está traducido también su libro en forma de diálogos sobre el cambio climático, escrito en coautoría con Evelyn Fox Keller titulado Y vimos cambiar las estaciones. Con anterioridad, la UNAM había traducido Vidas por venir, acerca del impacto social de la biotecnología.

Mencionaré aquí muy brevemente tres de sus aportaciones filosóficas que a mí me parecen más interesantes. En primer lugar, en su libro The Advancement of Science, ofreció una alternativa a lo que llamó “la leyenda” sobre la ciencia, es decir, la idea de que la ciencia es una empresa de acumulación de verdades logradas a través de la aplicación de cánones metodológicos estrictos y atemporales. Pero su alternativa es también crítica con las visiones relativistas, como las de Thomas Kuhn y Paul Feyerabend, las constructivistas o las escépticas. Kitcher presenta una explicación del progreso científico elaborada desde un realismo moderado influido por el pragmatismo. Los factores históricos y sociales influyen en el cambio de teorías, como habían sostenido Kuhn y Feyerabend, lo que excluye la apelación a un método científico universal, pero el progreso científico es, pese a todo, objetivo y se basa en el logro de verdades significativas a través de una dinámica comunitaria que divide el trabajo cognitivo y refuerza los controles internos. Estas verdades significativas son contextuales y siempre revisables en función de los intereses de la propia ciencia. No se trata, pues, de un progreso acumulativo ni dirigido hacia una visión única del mundo, pero sí es un progreso racional y objetivo.

En segundo lugar, en su artículo de 1984 “1953 and All That: A Tale of Two Sciences”, publicado en The Philosophical Review, estableció las bases de lo que luego se conoció como “el consenso antirreduccionista” en filosofía de la biología, que, aunque quizá ya no sea tan amplio, sigue siendo mayoritario. Explicó de forma convincente, a modo de ejemplo, por qué no podía decirse, como algunos pretendían, que la genética mendeliana hubiera quedado ya reducida a la genética molecular. Entre otras razones porque el concepto mendeliano de gen no puede hacerse equivaler al concepto molecular.

En tercer lugar, Kitcher ha tenido un papel clave en la recuperación del enfoque político en epistemología. En sus libros Science, Truth, and Democracy y Science in a Democratic Society señaló las dificultades para articular de forma adecuada en las sociedades actuales el progreso científico y la gobernanza democrática de la ciencia. Hasta ahora, la agenda investigadora ha dependido de la voluntad de ciertas élites políticas, científicas y económicas, y ha estado basada sobre todo en los intereses de dichas élites. Kitcher sostiene que una ciencia “bien ordenada” debería incorporar en los planes de investigación las preocupaciones básicas de la ciudadanía, sin descuidar los intereses de los más desfavorecidos, especialmente de los ciudadanos de los países menos desarrollados, de modo que los beneficios proporcionados por la ciencia se distribuyan de forma más equitativa, y debería ser capaz de armonizar las decisiones políticas al respecto, tomadas mediante procedimientos de democracia informada, con el saber científico especializado. Aunque no hay soluciones fáciles para poner esto en práctica, y la noción de “ciencia bien ordenada” ha recibido críticas, puede decirse que los análisis de Kitcher han permitido reavivar el necesario debate sobre este asunto.

Ojalá que con este importante premio más editoriales españolas perciban la importancia del pensamiento de Philip Kitcher y se animen a traducir otras obras al español. Lo merecen sin lugar a duda. Estoy seguro de que uno de sus libros más recientes, The Main Enterprise of the World: Rethinking Education, despertaría el interés de bastantes lectores en nuestro idioma.