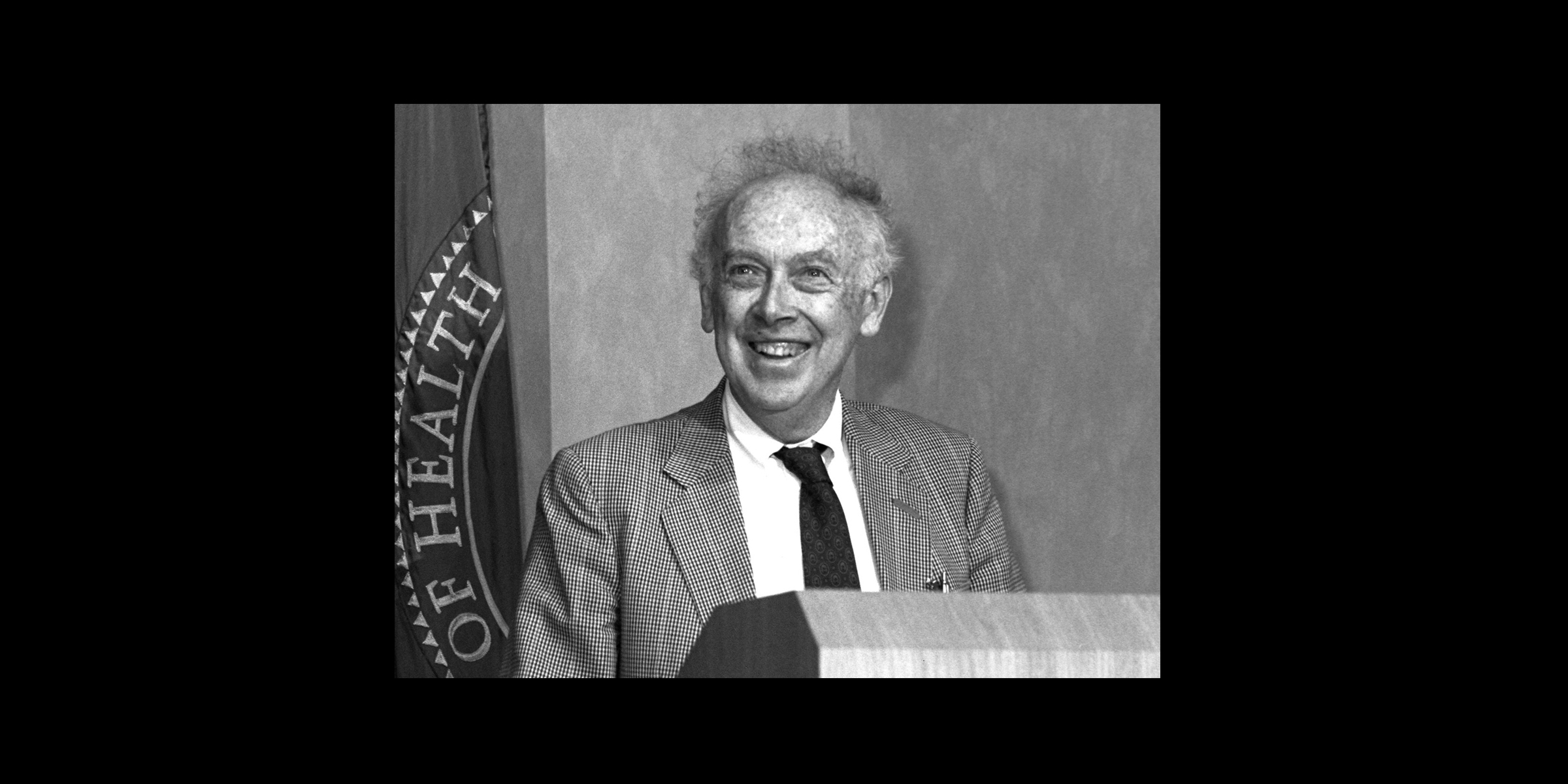

Pablo Rudomín Zevnovaty cumplió cincuenta años como investigador activo, y a sus 73 se mantiene a la vanguardia en su campo, la fisiología del sistema nervioso. A lo largo de este tiempo se ha convertido en un hombre de ciencia de prestigio internacional; ha buscado ser un pensador original, tratando de que sus alumnos encuentren su propio estilo de hacer ciencia fisiológica; y ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a consolidar instituciones que enseñen e investiguen en México las ciencias de nuestro tiempo, como son el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), el Conacyt, la Academia de Ciencias, el Programa de Ciencias Básicas y el Sistema Nacional de Investigadores. En 1987 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias por ayudar a esclarecer los mecanismos que transmiten la información en el sistema nervioso central y por haber analizado en profundidad el papel de la excitación y la inhibición sináptica en la médula espinal. Desde 1993 es miembro de El Colegio Nacional.

Pablo, en fecha reciente usted cumplió cincuenta años como investigador activo en fisiología; ese mismo año coincidieron otros eventos que transformaron su vida.

Así es. Hace cincuenta años murió mi padre, Isaac Rudomín Najamkes, justamente el mismo día en que entré a trabajar en el departamento que dirigía Arturo Rosenblueth en el Instituto Nacional de Cardiología. Meses más tarde me casé con Flora Goldberg, la mujer de mi vida. Y el mismo año Frank y Fuortes publicaron sus primeras investigaciones sobre la inhibición presináptica, tema que comencé a estudiar poco después y aún lo sigo haciendo.

Es curioso que siendo usted uno de los pioneros en el uso de fierros en el laboratorio para hacer electrofisiología, su padre se dedicara a la compraventa de otros fierros y que, además, en el mismo edificio vivieran niños que luego serían destacados investigadores científicos.

No deja de serlo, pues ninguna de las cuatro familias que vivían en ese edificio de la calle de Allende, en el centro de la ciudad, mantenía relación alguna con la ciencia. Mi padre tenía un depósito de fierros viejos en el barrio de Tepito, en sociedad con el papá de Marcos Rosenbaum, quien se convirtió en físico. Además de la familia Rosenbaum vivían allí la de Samuel Gitler (matemático) y la de Carlos Gitler (bioquímico), su primo. Es raro porque, como digo, no crecimos en un ambiente especialmente orientado a la investigación, aunque sí recuerdo que Marcos y yo siempre estábamos inventando qué hacer con esos fierros… era interesante y divertido. También nos gustaba explorar en el jardín Santiago de Tlatelolco en busca del supuesto tesoro de Moctezuma.

¿Tuvo usted una vocación temprana por la ciencia?

Quizá sí, porque recuerdo haberle pedido a mi papá permiso para instalar un laboratorio de química en el baño de la casa, cuando ya vivíamos en la colonia Lindavista y cursaba yo la secundaria. Y eso ocurrió, me parece, por influencia de dos maestros: José Luis Batres y Gilberto Hernández Corzo, quienes me introdujeron a algunas primeras lecturas, como Héroes de la civilización, donde siempre surgía la imagen del científico que encontraba la manera de ayudar a la humanidad; y a libros clásicos como El origen de la vida, de Alexander Oparin, y Cazadores de microbios, de Paul de Kruif. Sin embargo, en México no había un ambiente propicio para estudiar ciencia como ahora. Por eso les agradezco que me hayan abierto los ojos a un mundo interesante más allá del núcleo familiar, dedicado a otras actividades, básicamente comerciales. Fue en la preparatoria de la unam, en San Ildefonso, donde por primera vez me puse en contacto con estudiantes y compañeros fuera del entorno cerrado en que me había desarrollado, y fue entonces cuando ingresé al mundo de las ideas.

El movimiento es una constante en su vida, dada la condición de inmigrantes de sus padres y su propia búsqueda en diversos laboratorios del mundo. Además, los temas que usted ha estudiado tienen mucho que ver con el movimiento de los organismos. ¿Cómo dio finalmente con su vocación científica?

Sí, en efecto. Mi padre salió de Smorgon, un pequeño pueblo de campesinos cercano a Vilnius (entonces Rusia, hoy Lituania). Cerca de ahí había otro pueblito llamado Rudomina, por lo que creo que de ahí tomaron el nombre. En cambio, mi madre, Sonia Zevnovaty, era hija de una familia acomodada de Proskurov, hoy localidad ucraniana de Khmelnytskyi, que desde una generación anterior vendía trigo y otros insumos al ejército del zar, pero que también tuvo que huir de las persecuciones. Su madre, mi abuela,

fue una mujer arrojada, pues cuando acababa de casarse con mi abuelo, un tipo muy varonil y profesor de gimnasia, a este lo reclutó el ejército zarista para pelear en la Primera Guerra Mundial, de manera que no conocía a su primera hija. Fue capturado y llevado preso a Hungría, donde una condesa lo rescató como jardinero y, dice la leyenda, lo tomó como su profesor particular de gimnasia. Entonces mi abuela se enteró y fue hasta la mansión de la mujer para traer de regreso al flamante padre. La revolución, el hambre y las persecuciones políticas finalmente los obligaron a dejar Rusia.

Entonces sus padres se conocieron en México.

Sí. La familia de mi padre había emigrado a Estados Unidos y casi todos se habían establecido en Nueva York. Pero las restricciones en la entrada de inmigrantes y finalmente la crisis de 1929 los hicieron quedarse aquí.

Después de la preparatoria en la UNAM usted se fue a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. ¿Por qué?

La costumbre era visitar la escuela a la que deseabas asistir. Fui a la Facultad de Ciencias pero nunca pude ver a nadie ni visitar algún laboratorio operando; había una especie de confusión y anonimato que me desconcertó. En cambio, animado por Gilberto Hernández Corzo, visité la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde él daba clases y trabajaban distinguidos neurocientíficos españoles refugiados de la Guerra Civil. Me atendieron muy bien y me llevaron de visita a varios laboratorios. Me impresionó mucho ver a los investigadores trabajando y decidí estudiar allí. Entonces tuve la oportunidad de estudiar con Francisco Bonet, Ramón Álvarez Buylla, Juan de Oyarzábal, Adela Barnes y Cándido Bolívar. Sus clases resultaron muy estimulantes dado que, además, éramos muy pocos estudiantes y la atención que recibíamos era mayor. Yo había terminado el primer año de la carrera de químico bacteriólogo, donde hice amistad con Mauricio Russek, un par de años mayor que yo, quien ya trabajaba en el laboratorio de Álvarez Buylla. De vez en cuando visitaba yo a Mauricio, y de paso me asomaba al lugar donde Álvarez Buylla hacía sus experimentos. Mauricio me lo presentó y así empecé a trabajar en su laboratorio, lo cual despertó en mí un gusto por la ciencia experimental, aun cuando era una época de experimentos más sencillos que ahora, más observacionales y con un volumen de mediciones y manejo de datos mucho menor. Por él escuché por primera vez el nombre de Arturo Rosenblueth.

¿Cómo lo conoció?

Álvarez Buylla trabajaba por la mañana en Santo Tomás y por la tarde en el Departamento de Fisiología del Instituto de Cardiología, dirigido por Rosenblueth, que estaba cerca del Hospital General, cuando aún podía cruzarse la ciudad en un rato. Él invitó a sus estudiantes a asistir a las conferencias que Rosenblueth ofrecía en El Colegio Nacional y fuimos con gran expectación, pues se trataba de un científico mexicano con prestigio internacional. Entonces se volvió una costumbre tomar sus cursos en El Colegio.

Háblenos de sus influencias. Su tesis con Álvarez Buylla fue sobre reflejos condicionados, ¿de dónde viene esto?

De la escuela pavloviana, por un lado, y de la de Walter B. Cannon y Claude Bernard, en relación a lo referente a la homeostasis y los mecanismos de regulación interna. Para Álvarez Buylla el reflejo condicionado se constituyó en una herramienta para demostrar la intervención del sistema nervioso en la acción de varias hormonas, entre ellas la adrenalina y la insulina.

Otra influencia proviene de Claude Bernard, dado su temprano interés por el concepto de homeostasis, ¿no es así?

Fue a través de la influencia de Rosenblueth y Wiener que me interesé en la cibernética y, a final de cuentas, en los mecanismos de control. Todo ello se remonta a C. Bernard y a W.B. Cannon. Aprendí a tener una perspectiva integradora de la ciencia fisiológica gracias a Álvarez Buylla y el punto de vista analítico gracias a Rosenblueth. Aunque también debo aclarar que nunca trabajé formalmente como científico con ellos, pues nunca publicamos un artículo de investigación juntos. Pero la personalidad y sabiduría de ambos determinó mi carrera futura.

Usted es pionero de nuevas técnicas para entrar en la “caja cerrada”, que representa el sistema nervioso humano. Estas técnicas provocaron en parte la transición de una neurociencia moderna a una contemporánea. ¿Puede hablarnos de ello?

A mediados de la década de 1950 se empezaron a utilizar microelectrodos tanto para registrar actividad neuronal como para definir las vías y los mecanismos involucrados en su activación. Los estudios que había yo hecho hasta entonces eran de “caja cerrada”, con un input y un output; es decir, aplicaba un estímulo en un nervio, por ejemplo, el depresor, lo cual producía bradicardia (disminución de la frecuencia cardiaca), y observaba cómo se modificaba la relación entre estímulo y respuesta, por ejemplo, durante la anoxia o la activación de los quimiorreceptores del seno carotideo. Con el desarrollo de microelectrodos que permitían registrar la actividad de neuronas individuales fue posible meterse en la caja, esto es, tratar de definir las vías neuronales y entender los modos de activación de los diversos circuitos, incluyendo los cambios que en ellos ocurrían en diversas condiciones experimentales. Ese cambio de estrategia fue importante en una época y lo sigue siendo hasta la fecha, sobre todo al combinarse con la biología molecular.

Hablando de personalidades fuertes, usted conoció a David Lloyd y a Sir John Eccles, Premio Nobel de Medicina; ¿a quiénes más?

También conocí a otros premios Nobel como Keffer Hartline, Torsten Wiesel, David Hubel y Eric Kandel, con quienes he tenido una relación amistosa. Lloyd fue un gran científico; trabajaba en el entonces Instituto Rockefeller, ahora universidad. Fue uno de los investigadores más distinguidos en fisiología de médula espinal. Yo lo visité en 1956, aprovechando un viaje familiar. Allí conocí a Vernon Brooks, quien apenas regresaba de trabajar con Eccles en Australia. Fueron muy amables; la institución me impresionó, por supuesto, y me propuse regresar. Lo que pospuso mi decisión fue la muerte de mi padre, a principios del año siguiente, y mi matrimonio con Flora. En 1959 solicité la beca Guggenheim. Rosenblueth me apoyó y me la dieron. Fui a trabajar con Brooks en la caracterización funcional de neuronas de la corteza cerebral y ahí conocí a Ragnar Granit (Nobel de Medicina 1967), quien me invitó a ir a Suecia con él. Mi intención original era quedarme algunos años en Estados Unidos, lo que no pude hacer porque en ese entonces tuvimos problemas con la visa de mi esposa.

¿Por eso se fueron a Italia?

Sí. Entonces estaba de moda la estereotaxia, un sistema de coordenadas tridimensionales asociadas a mapas anatómicos detallados que permiten insertar con bastante precisión electrodos de estímulo o de registro en cualquier región del sistema nervioso central. Alberto Zanchetti, quien trabajaba en la Universidad de Siena, manejaba estas técnicas novedosas. Así que por el interés de Flora en el arte (fue alumna de Diego Rivera) y por el clima sueco decidimos ir a Italia. Antes de salir de Estados Unidos asistí a un curso de verano en los laboratorios de biología marina de Woods Hole, en el estado de Massachusetts, donde Stephen W. Kuffler y Josef Dudel estaban escribiendo su trabajo sobre la inhibición presináptica en la unión neuromuscular del langostino. Los músculos de este crustáceo reciben una fibra inhibitoria y otra excitatoria, a diferencia de los vertebrados, en donde el músculo recibe un solo axón que lo excita. La fibra inhibitoria tenía un efecto doble: por un lado actuaba sobre el músculo, hiperpolarizándolo, y por el otro reducía la eficacia sináptica de la fibra excitatoria, es decir, producía inhibición presináptica. Los músculos de otras especies de crustáceos reciben dos fibras inhibitorias y una excitatoria. Cuando llegué al laboratorio, Kuffler me propuso analizar si las dos fibras inhibitorias o sólo una de ellas producía inhibición presináptica en la fibra excitatoria. Este era un fenómeno realmente interesante y de allí surgió mi inquietud por saber si los mecanismos de inhibición presináptica también estaban presentes en los vertebrados. Justo entonces me fui a Italia. A Eccles lo conocí un año después, en un seminario en Pisa, poco antes de regresar a México en agosto de 1961. En esa ocasión él presentó sus investigaciones sobre inhibición presináptica en la médula espinal de los vertebrados. Aunque estaba muy entusiasmado por conocerlo, traté de mantenerme a una distancia prudente pues era un hombre muy popular y en ese entonces yo era muy tímido, aunque no lo crean. Al fin se dio la ocasión; una tarde estaba yo paseando por el jardín y de pronto escuché que alguien me hablaba desde un peral. Era Eccles, preguntándome qué fruta era la que tenía en sus manos. Me llamó la atención que estuviera trepado en el árbol, y cuando vio mi estupor me dijo: “Los fisiólogos no se suben a los árboles, claro, pero es la única forma de estar más tranquilo.” Se bajó y hablamos un buen rato. Mostró mayor interés cuando le dije que era de México y que trabajaba en el laboratorio de Rosenblueth, con quien tenía una rivalidad académica de muchos años, pues él postulaba que la transmisión de impulsos de una neurona a otra era de tipo eléctrico, mientras que Rosenblueth sostenía que era química.

¿Y quién tenía la razón?

Ambos. Si bien Eccles cambió de opinión, ahora se sabe que en el sistema nervioso la comunicación entre neuronas puede ser química y también eléctrica. De hecho, ambas pueden coexistir.

¿Y qué sabemos ahora de la inhibición presináptica?

Por mucho tiempo se consideró que esta inhibición se distribuía a lo largo de todas las ramificaciones intraespinales de la misma fibra sensorial. Pudimos demostrar que no era así y que la inhibición presináptica era bastante más selectiva de lo que se había pensado; podía reducir la efectividad sináptica de unas colaterales sin afectar la de otras, ambas provenientes de la misma fibra sensorial. O sea que las ramificaciones intraespinales de las fibras sensoriales no eran rutas fijas sino un sustrato dinámico en el que el flujo de información podía ser dirigido por el propio sistema nervioso central hacia grupos neuronales específicos. Este hallazgo fue muy importante porque modificó algunas ideas sobre el papel de la información sensorial en la generación de movimientos voluntarios, y del procesamiento de la información que recibimos de nuestros receptores cutáneos y musculares. Gracias al trabajo de varios investigadores, entre ellos Apostolos Georgopoulos, ahora sabemos que antes de realizar un movimiento voluntario se genera en la corteza motora una representación de dicho movimiento (fase de planeación), y que esta representación muestra una alta correlación con el movimiento ejecutado. Es obvio que mientras mayor sea la correlación entre el movimiento planeado y el ejecutado, mayores serán las probabilidades de sobrevivencia del organismo. Resulta entonces que la médula espinal está interpuesta entre la corteza motora y los músculos. Para que haya una alta correlación entre el movimiento planeado y el ejecutado, la médula espinal debería transmitir hacia los músculos, con toda fidelidad, la información recibida de la corteza cerebral. Pero la médula espinal no es un elemento pasivo. No se comporta como un tubo que conduce información de un sitio a otro. Participa activamente y en forma dinámica en la integración de las acciones motoras, incluso durante la fase de planeación de un movimiento como se ha mostrado no hace mucho. La pregunta entonces es: ¿cuál es el papel de la información sensorial en la correlación entre el movimiento planeado y el ejecutado? Si bien hace tiempo se pensaba que esta información jugaba un papel marginal en la ejecución de movimientos “balísticos”, ahora se acepta que también es necesaria para la ejecución de movimientos relativamente finos. En varios estudios recientes hechos en humanos se ha mostrado que la supresión por anestesia local de la información proveniente de aferentes cutáneos aumenta la variabilidad de los movimientos voluntarios; a la vez disminuye la coherencia (la correlación para las distintas frecuencias de los componentes de una señal) entre la actividad de los músculos involucrados en el movimiento. Nuestra hipótesis de trabajo es que los mecanismos selectivos de control presináptico de la información transmitida por los aferentes cutáneos y musculares juegan un papel importante en la generación de coherencia entre el movimiento planeado y el ejecutado. Aún hay mucho que andar en este camino, y espero poder seguir en él por un buen tiempo.

Usted ha dicho que una de las funciones básicas del sistema nervioso es su capacidad de aprender, lo cual permite a los organismos anticipar sus reacciones ante los cambios del entorno, aumentando con ello las probabilidades de sobrevivir. Sin embargo, no aplicamos este concepto en nuestra conducta social. ¿Qué ha aprendido después de todos estos años tratando de consolidar la investigación científica en nuestro país?

Efectivamente, los sistemas biológicos poseen mecanismos para captar información del medio ambiente (sensores) y actuar sobre él (efectores). Esta capacidad se constituyó en un elemento fundamental para la sobrevivencia de los organismos, sobre todo de aquellos que adquirieron la posibilidad de realizar movimientos “voluntarios”, ya fuese para buscar alimentos en forma más efectiva o para huir oportunamente de los depredadores. Como lo mencioné antes, la ejecución de movimientos voluntarios requiere de una representación cerebral del entorno y de los movimientos por ejecutar. Pero no es sólo cuestión de generar en el cerebro estas representaciones. La ejecución de movimientos voluntarios requiere de planeación. Por desgracia esto no sucede en nuestra sociedad. Hay una falta de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Nuestra capacidad de reaccionar en forma anticipada a los retos del entorno o producidos por nosotros mismos es muy reducida. De la misma forma en que desperdiciamos nuestros recursos naturales, también desperdiciamos los humanos. Algunos hemos tratado de cambiar esta situación, pero, visto en retrospectiva, no basta que un puñado de hombres “sabios” exprese sus opiniones. Tiene que haber una presión social que obligue a invertir más en educación y en investigación científica y tecnológica. El problema es cómo generar esa presión social; a algunos no les interesa porque eso les impediría perpetuar sus privilegios. Se argumenta que no hay una política de Estado en relación con la ciencia y la tecnología. Difiero de ello: pienso que sí la hay y es, precisamente, ¡que no haya una política de Estado! Conocer compromete. Es más fácil para los responsables de las políticas públicas pretender ignorancia que aceptar que sabían y conocían las alternativas pero no les interesó considerarlas en serio. El subdesarrollo es global y todos contribuimos a su persistencia. Lo paradójico es que, a pesar de todo, me siento moderadamente optimista. Acepto que es más un acto de fe que producto de la razón. Pero aun así no es cuestión de estar con los brazos cruzados o de darse golpes de pecho. Creo que apostar al conocimiento y a la educación es una de las pocas alternativas, si no la única, que tenemos para lograr un mayor bienestar económico y social. ~

escritor y divulgador científico. Su libro más reciente es Nuevas ventanas al cosmos (loqueleo, 2020).