Nunca había visto algo así en mis 35 años de afición futbolística. No recuerdo una derrota de tan difícil digestión. Aun así, decir que el deporte fue injusto con Cruz Azul es incorrecto. El futbol defensivo es también un arte, y La Máquina había sido infranqueable. El campeón de goleo del torneo no había tenido oportunidad alguna, borrado de la cancha por un trabajo perfecto de relevos y una disciplina táctica que había sido, durante casi el partido completo, simplemente intachable. Tan perfecta que Cruz Azul había armado al menos tres contragolpes ideales, que debieron haber culminado en gol. Al final, la única manera que encuentro para explicar lo que sucedió tiene que ver con el azar. La pelota no quiso entrar en aquel contragolpe que terminó, milimétrico, entre el poste y el pie izquierdo de Teófilo Gutiérrez pero después decidió desviarse, caprichosa, en la pierna de Alejandro Castro para darle al América vida cuando el partido ya no la tenía. Luego, en el segundo penalti, un resbalón completamente azaroso enterró a Cruz Azul en una final que tuvo ganada hasta el último suspiro. El horror.

Para mí, el desenlace del domingo fue aún más complicado porque el partido fue el primero que compartí, plenamente, con mi hijo de cinco años. Hace apenas unas semanas que ha comenzado a gustarle de verdad el futbol. Sale por las tardes al patio a rebotar la pelota contra la pared y narra partidos como protagonista de la épica. El domingo se puso la playera azul y se sentó junto a mí a ver escurrir los segundos. Gritó a su manera, sin entender todavía qué es un fuera de juego o, mucho menos, una serie de penales. Al final, cuando el anfitrión de la noche —un muy querido amigo cementero con dos críos también ataviados de azul— apagó la televisión y todo fue silencio, rompió en llanto.

Pensé entonces en cómo ayudarlo a entender la derrota. O mejor dicho: pensé cómo ayudarme a guiarlo en el recién descubierto luto deportivo. Llegué a dos conclusiones.

Primero: las derrotas deportivas construyen carácter. De la larga lista de sinsabores en la vida, estos, los que provienen de la filiación deportiva, son los más nobles, por inofensivos. La manera de aprovecharlos es aceptar que, a cualquier edad, un descalabro instruye mucho más que la repetición del triunfo. No se me ocurre una lección más fundamental que aprender a levantarse después de una caída. Creo, incluso, que no exagero si digo que en ello radica la clave de la felicidad (estudios recientes, por cierto, así lo indican). De las derrotas viene, también, la voluntad de crecer y mejorar. En ese sentido, por ejemplo, hay que aplaudirle a Miguel Layún, el jugador americanista que tradujo en tesón años de burla y ayer recibió una enorme recompensa.

Segundo: los descalabros deportivos, como los triunfos, son pasajeros porque son vicarios. Al final, en el éxito o la derrota, los protagonistas no somos los aficionados. Ni el peor sabor de boca del más enloquecido fanático cementero puede compararse con el desánimo que debe aquejar a los jugadores del Cruz Azul (que me provocan, por lo demás, el mayor orgullo). Por eso, cuando uno sufre la derrota de su equipo favorito, lo mejor que puede hacer es concentrarse en los logros que le corresponde conquistar a uno en la brega diaria, en el esfuerzo cotidiano y real, en los pequeños grandes triunfos de la vida; los propios, no los vicarios: los que cuentan de verdad.

Al volver a casa, mi hijo pidió salir a su patio, ese que ya tiene manchas de pelotas en las paredes. “Quiero una serie de penales”, me dijo. Y ahí, en la penumbra, cobró cinco disparos a la perfección. Su padre, algo cansado ya, voló su tercer tiro. Y Mateo se fue a dormir sonriente, sabiéndose ganador a pesar de haber llorado una derrota.

Ojalá haya soñando con futbol-bendito, a pesar de todo.

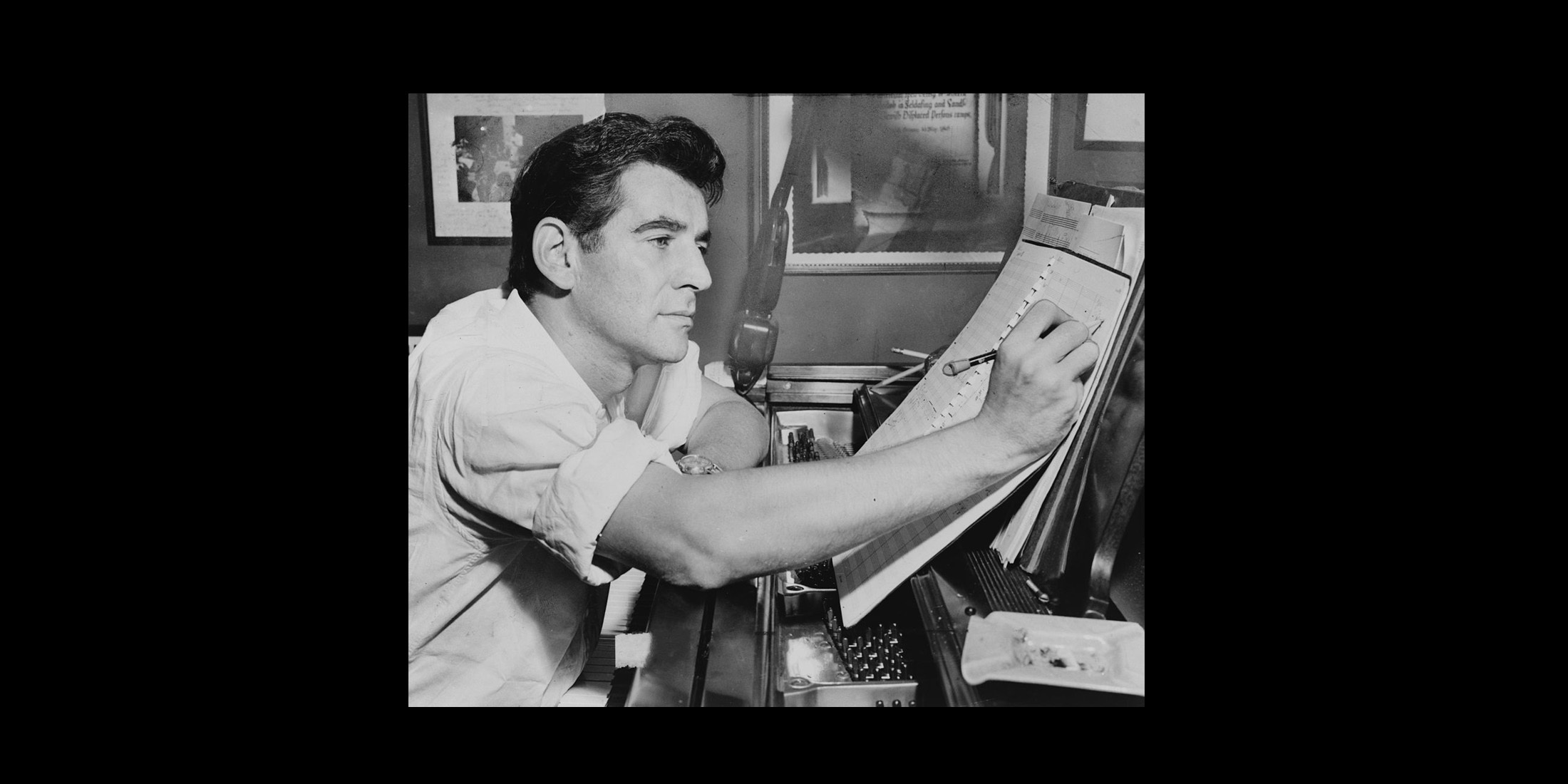

(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.