Hasta antes de agosto de 2013, había visto una pistola una sola vez. Tenía catorce años. En aquel tiempo, en México, la idea de tener un arma en casa era no solo absurda sino impensable. No recuerdo ni una conversación sobre balas y gatillos entre mis amigos de la infancia. Ese estilo de violencia nos resultaba tan ajeno que parecía no existir. Nuestros juegos no pasaban por soldados, disparos, camuflaje y otras imágenes de la guerra. Nunca nos sentimos en peligro; ciertamente no en la infancia, cuando nos divertíamos con la pelota en los callejones, pero tampoco en la adolescencia. A finales de los ochenta, nuestras preocupaciones eran otras y nuestros miedos también. No fue sino hasta que vimos caer a Colosio en Lomas Taurinas que nos quedó clara la devastación súbita que provoca una pistola. Aquella portada de Reforma con el hombre tirado como un títere acabó con la que era, ahora pienso, una ingenuidad desatinada. Las armas, después de todo, estaban entre nosotros.

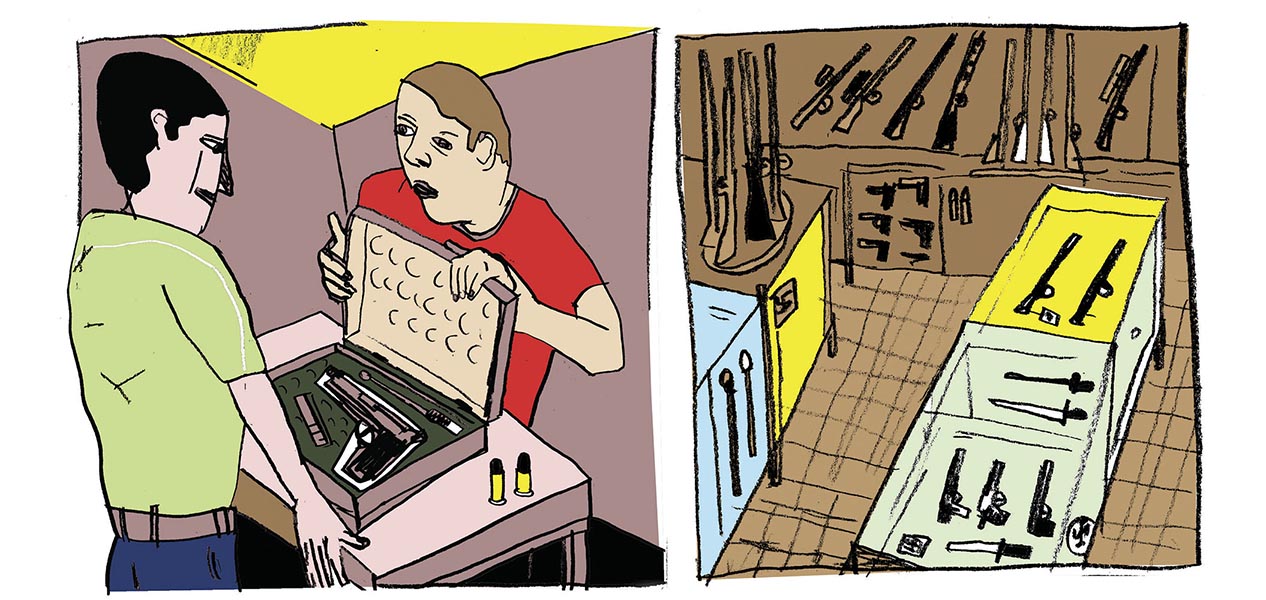

Aquella primera pistola llegó a mis manos en casa de un buen amigo que vivía por la colonia Narvarte. Su padre tenía, según recuerdo, alguna relación con el ejército. Corría el rumor de que tenía no solo un arma sino un arsenal, algo que sonaba tan improbable como si alguien asegurara tener un unicornio en el jardín. Era sábado. Recuerdo haberle preguntado a mi amigo si de verdad su padre tenía acceso a pistolas. Me llevó a un minúsculo estudio de paredes de yeso humedecido al fondo del jardín. Nos sentamos frente al escritorio y mi amigo abrió un cajón. De ahí sacó un estuche de madera lustrosa. Lo destapó con brusquedad. Dentro había, en efecto, una pistola que, supe después, era de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Mi amigo la sacó del estuche y la puso sobre la mesa. Me dio a entender que podía tomarla. Las manos me temblaban. Me sorprendió el peso de la pistola: imaginé que toda ella era de plomo. La giré levemente para mirar el gatillo, la empuñadura y la corredera, donde estaba grabado el nombre del padre de mi amigo. Intenté cortar cartucho. Entonces, algo se zafó en el cuerpo del arma y el muelle recuperador salió volando con una fuerza inesperada. Me asusté como pocas veces. No quise saber más y devolví la pistola. Como pudo, mi amigo volvió a meter la pieza en su lugar y luego repuso el arma en el estuche y el cajón. Jamás volvimos a ver la pistola, al menos no juntos. Recuerdo haberme sentido como Pandora, tentando a la tragedia.

Martin B. Retting, 2 de agosto

Regreso a la anécdota mientras camino hacia Martin B. Retting Inc., una armería sobre Washington Boulevard en Culver City. Dice mucho del statu quo que una tienda llena de armas se encuentre en medio de una apacible zona residencial del oeste de Los Ángeles, apenas a cinco minutos del área turística de Santa Mónica. Martin B. Retting ha estado aquí desde 1958. Se anuncia como un establecimiento especializado en la compraventa de armas y artículos de colección. Y en efecto, al entrar, lo primero que uno ve, además de las paredes cubiertas con todo tipo y tamaño de armas, es una serie de aparadores llenos de piezas de la Segunda Guerra Mundial, especialmente de la Alemania nazi, cuyos objetos ocupan tres de las cuatro repisas principales: medallas, cinturones, cascos y distintivos con la esvástica roja, prominente a pesar de los años. ¿Insignia de la Luftwaffe? 1,500 dólares. ¿Hebilla original decorada con la reichsadler? Solo 200 dólares. Inmediatamente después, otro aparador, con pistolas de la época. Luger tras Luger –inconfundibles, con su forma de “t” trunca– identificadas con una etiqueta amarillenta: “Luger DWM, modelo 1923, 9 mm., 1,500 dólares”. Hay por ahí también algún revólver alusivo a la conquista del oeste americano. Pero no hay duda: lo que se vende aquí (y estoy en California, no en el sur profundo de Estados Unidos) es la nostalgia por los nazis y su particular disposición a la brutalidad.

Antes de buscar la ayuda de un empleado, me doy una vuelta por la tienda. Si nunca he disparado un arma tampoco he estado jamás en un lugar como este. Todo el local está dedicado al negocio de la agresión en sus muy diversas formas. Quien visita Martin B. Retting puede encontrar desde la más pequeña navaja hasta un enorme cuchillo, digno de un explorador selvático (o de un asesino de película). En una canasta hay réplicas de gladios romanos para los nostálgicos de ese otro imperio que hizo de la violencia un arte. Si lo que el cliente busca es algo más, digamos, directo, la tienda lo tiene todo: pistolas, pistolillas y pistolones, escopetas y rifles. Hay por ahí una réplica de un Remington que alcanza los 15,000 dólares. Al fondo, detrás de la caja registradora, hay al menos cuarenta tipos distintos de rifles de asalto. El más barato cuesta 900 dólares; el más caro, lleno de accesorios y aparentemente listo para la guerra, rebasa los 3,000 dólares. No puedo evitar imaginar a los compradores enviados por los cárteles del narcotráfico a las armerías cerca de la frontera, volviendo cada par de semanas a comprar dos o tres de estos rifles. Imposible también no pensar en los vendedores que, sin dudarlo un segundo ni sospechar un instante, venden los rifles y se hacen cómplices del “tráfico hormiga” que arma a los narcotraficantes mexicanos. Viéndolos por primera vez en vivo, no puedo más que preguntarme: ¿a quién le puede parecer normal que alguien quiera comprar ya no decenas sino solo uno de esos largos y opacos AR-I5, tan claramente construidos para matar?

“¿Puedo ayudarle?”, me pregunta un hombre de barba descuidada que se presenta como Mark. “Quiero comprar una pistola”, digo, asimilando lo inédito del enunciado. Antes, le explico que no soy ciudadano sino solo residente en Estados Unidos. Le pregunto si mi situación legal complica o impide la compra. Mark desecha mi duda y me explica que los residentes tienen permitido adquirir armas. “¿De dónde eres?”, me pregunta. “Soy mexicano.” Mark me explica que su nombre verdadero no es Mark sino Merdad. Llegó de Irán a los tres años y ha vivido en California desde entonces. Dice que su padre lo introdujo a la cultura de las armas desde muy pequeño. Parece que se acuerda de ir al campo de tiro como yo recuerdo ir a jugar futbol con mi propio padre. Describe aquello como la manifestación más íntima de su infancia. “Pero hablo un poco de español”, me dice de pronto: “es que tuve una novia salvadoreña”, bromea.

Mark está parado frente a la vitrina que contiene tres tipos de pistolas: Glock, S&W y Beretta. “¿Estas son buenas?”, pregunto, exhibiendo mi inexperiencia. “Depende de para qué las quieras: ¿para divertirte, protegerte, cazar?” “Para protegerme, supongo”, le respondo. “Entonces la mejor opción es la Glock”, me dice Mark al momento en que extrae una pistola gris mate que me recuerda a las armas rudas de los policías, tan eficientes que ni siquiera se permiten un poco del gozo estético que tienen las pistolas mejor diseñadas. Mark me pone la Glock en las manos y me ordena que apunte hacia una cabeza de maniquí empotrada en la esquina de la tienda, lejos de cualquier persona. “Está descargada, pero ninguna medida de seguridad es excesiva”, subraya con seriedad impostada. Levanto la Glock con las dos manos y apunto a la cabeza. La mirilla consta de dos puntos blancos que se unen con otro idéntico al final de la pistola. La empuñadura me acomoda perfectamente, como si estuviera diseñada para mis manos. Se siente, en efecto, como una continuación del puño. “¿Te gusta?”, dice Mark. Debo admitir que sí. “¿Has disparado antes?” La pregunta me toma por sorpresa. Por la cabeza me pasa la posibilidad de que, si respondo con honestidad, no podré comprar el arma. Aun así, prefiero la verdad. Me queda claro que Mark no esperaba mi falta de práctica. “Entonces te recomiendo que antes vayas a un campo de tiro. No puedes saber cuál te gusta más si no las pruebas. Es como si fueras a comprar un auto: no lo harías sino hasta saber cuál te gusta más, cuál te acomoda, con cuál te vas a divertir más.” Me llama la atención que lo ponga en términos de diversión, pero acepto que tiene razón: no tiene caso comprar lo que no se conoce, así sea un arma.

Prometo volver.

“Good hunting!”, se despide Mark.

Polígono de tiro, 6 de agosto

Escondido entre un lavado de autos y un negocio de entretenimiento pornográfico, el campo de tiro “LAX” es una construcción discreta muy cerca del aeropuerto de Los Ángeles. Detrás del cristal blindado de la entrada hay un letrero: “Kung-Fu my ass. Try to karate chop a bullet.”

Toco el timbre.

La puerta se abre para revelar un catálogo para los aficionados al mundo de la pólvora y el gatillo: guantes, camisetas (“Got ammo?”). A la izquierda, dos enormes vitrinas llenas de accesorios: miras láser y telescópicas, cachas de cuero y goma, aceite, cepillos de hebras metálicas. La misma variedad que una tienda de deportes o –la comparación es inevitable– una juguetería.

El dependiente que me recibe quiere saber si se trata de mi primera visita al lugar. De nuevo, acepto mi condición de novato. Me pide que llene la forma de registro. Dado que se trata de un local donde es posible hacerse por unos minutos de escopetas, rifles de asalto o armas de cualquier calibre, espero que el papeleo ocupe varias páginas. No es así. Los requisitos para disparar desde una Beretta 9 mm. hasta un AR-I5 en este ambiente medianamente controlado son mínimos: nombre, dirección, fecha de nacimiento y una identificación oficial. Punto. Es mucho más cansado conseguir una prueba de manejo en cualquier concesionaria que lograr que le pongan a uno entre las manos un arma cargada.

Mientras el hombre tramita mi registro, me llaman la atención los distintos blancos disponibles. El aficionado puede elegir una diana clásica para afinar la puntería o quizá un dibujo de un gordo de panza desbordante, cara de pocos amigos y un “IO” rojo en la frente. Pero no solo eso. A la izquierda, a todo color, veo una serie de blancos que más bien parecen pósters. Es una grotesca colección de dibujos de zombis, vampiros, perros poseídos. Astuta manera de atraer a las nuevas generaciones, acostumbradas a acabar con los muertos vivientes en la pantalla de videojuegos. Si te cansas de Call of duty, intenta Dead rising.

Finalmente, el encargado me entrega la tarjeta que me identifica como miembro oficial del campo de tiro. Es un trozo de papel amarillo con mi nombre y número de licencia escritos deprisa. Abajo, apenas garabateada, la firma del dependiente, quien ahora abre una pequeña puerta que lleva al pasillo donde se eligen las armas. Colgadas en la pared hay al menos cien versiones distintas. En la fila de arriba, las Glock, Beretta y h&k. Abajo tremendos revólveres con los tambores mirándome como los ojos compuestos de un insecto. A la izquierda, apoyados sobre las culatas, hay seis rifles de asalto, delgados como agujas, elegantes. Abajo, recostadas, dos escopetas de gruesos cañones, la boca bien abierta. El dependiente dirige la mirada a la colección de armas, sugiriéndome que elija. “¿Cuál me recomiendas?”, pregunto. “Dado que es su primera experiencia –me dice– debería comenzar con una Glock 17”, la misma pistola que me había recomendado Mark en Martin B. Retting. En un solo movimiento, la quita de la pared y la coloca, con un gesto digno de un western, en mis manos. De nuevo, como el día anterior, me llama la atención la fealdad de la pieza. “No es la pistola más hermosa del mundo…”, me atrevo a decir. “Es que a Glock nunca le ha importado el diseño. Les interesa que sea funcional y efectiva”, me dice casi como un regaño. Y es verdad. Lejos de ser un esteta, Gaston Glock, el ingeniero austriaco que diseñó la primera de estas pistolas semiautomáticas a principios de los ochenta, era un ingeniero experto en polímeros que cambió la manera en la que se fabrican las armas. De ahí la empuñadura plástica de la Glock 17 que tengo en las manos. “Es una 9 mm. ¿Cuántas balas quieres? Vienen cincuenta por caja”, me pregunta el dependiente. Para quien nunca ha disparado, cincuenta balas parecen suficientes como para enfrentar el Apocalipsis. Decido empezar con un paquete, marca Blazer Brass. El hombre lo abre para enseñarme que la media centena de balas está intacta: diez lustrosas filas de cinco; cincuenta proyectiles de 9 milímetros de diámetro, idénticos a los diseñados por Georg Luger hace poco más de cien años. Es la bala más popular del planeta, su punta cobriza brillando, como pulida con minúsculo esmero, full metal jacket. “Aquí tiene sus audífonos”, me dice al tiempo que me entrega un par de tapaoídos para tiro y unos lentes de protección. Por último, me pregunta por el blanco al que quiero dispararle. Las opciones son tantas que me cuesta elegir. ¿Qué enemigo me apetece? Al principio estoy cerca de pedirle un zombi en honor a George Romero, pero prefiero tomármelo con seriedad y escojo una silueta humana: un círculo verde en pleno rostro (10 puntos) y otro más en el centro del pecho (10 puntos). ¿Pulmones y estómago? 9 puntos. ¿Intestino e hígado? 8. Los brazos, insignificantes como son, apenas llegan al siete. Con la Glock, las balas y el blanco me dirijo al polígono, posición número doce.

El piso de linóleo está lleno de cartuchos usados. Varios de ellos han rodado hasta la puerta desde la posición del centro, donde una montaña de hombre dispara sin cesar una pistola que ha sacado de una mochila negra que descansa pegada a sus pies, como si alguien fuera a robársela en cualquier momento. La precisión del tipo me asombra. A lo lejos, hasta el fondo de la caverna donde cuelgan los blancos, alcanzo a ver el centro del pecho de papel perforado veinte, treinta veces. Los cartuchos vuelan, rebotando en el piso y rodando un par de metros hasta donde trato de acomodar mis propias balas dentro del cargador de la Glock. Un par de minutos después, la pistola está cargada. Con los brazos rígidos la coloco sobre la repisa de la caseta y cuelgo la silueta. Aprieto un botón rojo a la izquierda y el blanco recula, hasta quedar a unos diez metros de distancia. Imposible no imaginarlo vivo, como una especie de duelista inmóvil. Levanto la Glock. Me han dicho que no ponga el dedo en el gatillo sino hasta que me sienta preparado para disparar, hasta que el punto blanco esté claramente entre los dos puntos de la mirilla. Me tomo unos segundos. El índice desciende por el borde de la corredera. Uno. Dos. Tres.

Nunca había sentido la patada de una pistola. No sabía qué fuerza tendría el efecto de la explosión de la pólvora en la recámara del arma, ese pequeño milagro de ingeniería que ha sido, quizá, nuestro invento más letal. Ingenuo e inexperto, había tensado cada músculo del cuerpo, como si la Glock 17 fuera el Zar Pushka, el cañón monumental que vi de pequeño en el Kremlin. Lo cierto es que la pistola apenas si se había quejado. El gatillo se dejó apretar con suavidad lúdica y el cartucho salió volando a mi derecha. Hice una pausa y apunté de nuevo. Y luego otra vez, más rápido. ¡Pum, pum! Una detonación tras otra. Cuatro balas habían salido de la Glock y ya me comenzaba a sentir cómodo. Ese, supuse, es uno de los talentos del arma: convencer a quien la usa de lo fácil que es domarla, de lo predecible que resulta, siempre y cuando la tenga uno ahí, viendo hacia el frente, como un caballo con anteojeras.

(Anders Behring Breivik usó, entre otras armas, una Glock 17 en Utøya, Noruega.)

Disparé veinte veces más antes de pedir un arma distinta. Esta vez, el dependiente me dio algo estéticamente distinto. Donde la Glock tiene ángulos rectos y líneas ásperas, la Beretta Px4 Storm tiene curvas y bordes redondeados. “No por nada es italiana”, me dijo el encargado, disfrutando un chiste que seguramente había dicho (o escuchado) cientos de veces. “Es un arma más pesada”, me advirtió. Volví a la caseta número doce y disparé los treinta cartuchos restantes. La Beretta me resultó más incómoda, con la mira más estrecha. Con la última detonación me quité los tapaoídos y traje de vuelta el blanco. No menos de 25 balas habían alcanzado el tórax. Otras ocho habían atravesado la cabeza y siete más habían perforado los brazos. De cincuenta balas, por lo menos cuarenta habían golpeado el cuerpo de papel. No puedo negarlo: a pesar del horror y quizá por la adrenalina, me sentí orgulloso, sobrado: poderoso.

(Jiverly Antares Wong usó una Beretta 9 mm. en Binghamton, Nueva York.)

Volví con el encargado y le pedí un arma más grande. Él me miró con una sonrisa. “Este tipo lleva aquí media hora y ya se cree Harry el Sucio”, supuse que pensaba. Y, para ser franco, tenía razón. Aun así, fue cauteloso y me dio una Glock 22, muy parecida a la Glock 17 pero modificada para disparar cartuchos calibre .40. Compré media caja de las nuevas balas, más pesadas y de punta chata. Y sí: pedí un zombi. Con los tapaoídos bien puestos y los lentes montados sobre la nariz, me dirigí a mi caseta otra vez. Saqué el cargador y abrí la caja. Justo antes de empujar la primera bala, miré a mi alrededor. Al fondo, una familia tomaba turnos disparando. Junto a ellos, una joven pareja usaba una Glock: felices, como si aquello fuera una cita romántica a la que seguiría una cena con el mantel oliendo a pólvora. En medio, el mismo tipo de la mochila negra seguía disparando como una máquina. Y a mi derecha, recién llegados, dos chicos de no más de 21 años se tomaban video disparando un enorme AR-I5 más largo que sus brazos. El estruendo era insoportable, aun con los oídos bien cubiertos. Múltiples pequeñas explosiones haciendo eco. Al fondo, hombres de papel con boquetes del tamaño de pelotas en el vientre, el pecho y el cráneo.

One big, happy American scene.

Colgué el zombi, golpeé el cargador, levanté la pistola, apunté a la cabeza y apreté el gatillo una vez más.

(James Holmes usó, entre otras armas, una Glock 22 en Aurora, Colorado.)

Martin B. Retting Inc., 7 de agosto

La tienda está prácticamente vacía cuando llego alrededor de las diez de la mañana a comprar mi primera pistola. Mark me reconoce. “¿No te importa que practique mi español? Tuve una novia salvadoreña”, dice de nuevo, repitiendo el chiste de hace apenas cinco días. Le cuento que seguí su consejo y fui al campo de tiro a probar distintos modelos de armas. Pregunta si me divertí. Respondo que la experiencia fue “interesante”, recurriendo al adjetivo más abusado del idioma inglés. “¿Y cuál te convenció?”, quiere saber. Me interesa una Glock 17 y justifico mi elección con una larga exposición sobre la facilidad y comodidad del diseño de la pistola que probé ayer, aunque mi argumento real es el dinero: no tengo ninguna intención de gastar mil dólares en una pistola. Mark lamenta informarme que se ha agotado el inventario de la Glock que quiero: “no te olvides que es la más vendida del mundo”, me informa. En cambio, me ofrece una Glock 19, también 9 mm. pero un poco más corta. “Básicamente lo mismo. Te vas a divertir mucho con esta también”, asegura Mark.

Enseguida, Mark quiere saber si estoy preparado para tomar el examen obligatorio. No recuerdo la última vez que me senté en un escritorio para responder una prueba, pero me declaro listo. El examen consta de treinta preguntas. La mayoría da risa.

Es seguro utilizar un arma de fuego cuando uno consume alcohol siempre y cuando no se exceda de…

a) Un trago por hora

b) Dos tragos por hora

c) Tres tragos por hora

d) Ninguna de las anteriores

¿Contra cuál de las siguientes superficies puede ser peligroso disparar?

a) Agua

b) Rocas

c) Pavimento

d) Todas las anteriores

Para aprobar el examen, el aspirante debe atinar 23 respuestas. Yo, que nunca he leído ni el principio del reglamento para la compra y tenencia de armas en California y que hasta ayer nunca había jalado el gatillo de un arma, termino acertando 27. Entre las preguntas que equivoco está una de las pocas que tienen verdadera importancia: ¿en qué circunstancias es legal disparar en defensa propia contra una persona? Resulta que yo, que estoy a punto de hacerme de una Glock, desconocía que solo se puede “hacer uso de fuerza letal” contra alguien que representa un peligro armado inminente. Mi respuesta original había asumido que, provisto de mi nueva pistola, podría yo matar a cualquier incauto que se metiera a mi propiedad. ¡Resulta que no! En fin: pequeño detalle.

El siguiente paso es la documentación requerida en California para comprar un arma. Hace un año comencé el proceso para conseguir un préstamo en Estados Unidos. La lista de requisitos por poco acaba con mi paciencia. Algo parecido puede decirse del proceso para comprar un auto a plazos. Todo, desde el barroco reporte de crédito hasta las muestras de solvencia económica o la plena identificación del comprador, toma tiempo y, a fe mía, esfuerzo. Para adquirir una pistola en Los Ángeles, saco de mi cartera una licencia de manejo, entrego un recibo del agua y, dado que no soy ciudadano, mi tarjeta de residente. Por la tarde, al platicar la experiencia, un australiano de visita en Univision no paraba de reír: “eso es lo que tenemos que hacer allá… ¡cuando queremos rentar una película en un videoclub!”, me dijo.

Mark registra mis datos en una forma oficial llamada “Registro de Transacción de Armas de Fuego” y me pide que responda un breve cuestionario que servirá para que las instancias pertinentes hagan el famoso background check, una revisión del pasado delictivo y estado mental del potencial comprador. El proceso tomará diez días. Al final, podré venir a recoger mi primera arma.

Para entonces, Mark ha traído la Glock para mostrármela y anotar el número de serie. Y ahí está, con su acabado mate y su empuñadura plástica, dentro de un estuche negro. “Hagamos un repaso de seguridad”, me dice Mark y comienza un discurso de rutina. “Así se asegura el arma”, me enseña mientras corre una cuerda de metal cubierta de plástico rojo dentro de la estructura de la empuñadura hasta la recámara. La demostración dura menos de un minuto. “¿Quieres pagarla de un golpe o a plazos?”, me pregunta. Decido pagar la mitad de los 600 dólares que cuesta la Glock. “Está bien así”, dice Mark: “si por alguna razón no pasas el background check te devolvemos tu dinero”. Quiero saber si son muchos los que no superan el escrutinio del gobierno; los que, de una u otra manera, esconden un pasado delincuencial o, peor todavía en función de la adquisición de un arma, alguna enfermedad mental. “Más de lo que imaginas. Mucha gente que no debería tener un arma quiere comprar una”, responde Mark, bajando la mirada para cerrar el estuche de la pistola que será mía –el gobierno mediante– en menos de dos semanas.

Antes de irme, Mark me da dos invitaciones para el que es su campo de tiro favorito. “Donde fuiste ayer solo tienen blancos de papel y eso es divertido”, me dijo para luego agregar con auténtico entusiasmo: “pero no se compara con lo que tienen aquí: maniquíes de acero a treinta metros de distancia, pintados como personas. Es increíble cuando disparas y oyes la bala golpear contra el metal: ¡bam, bam, bam!”.

Sus ojos tenían el arrebato de la niñez. ~

(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.