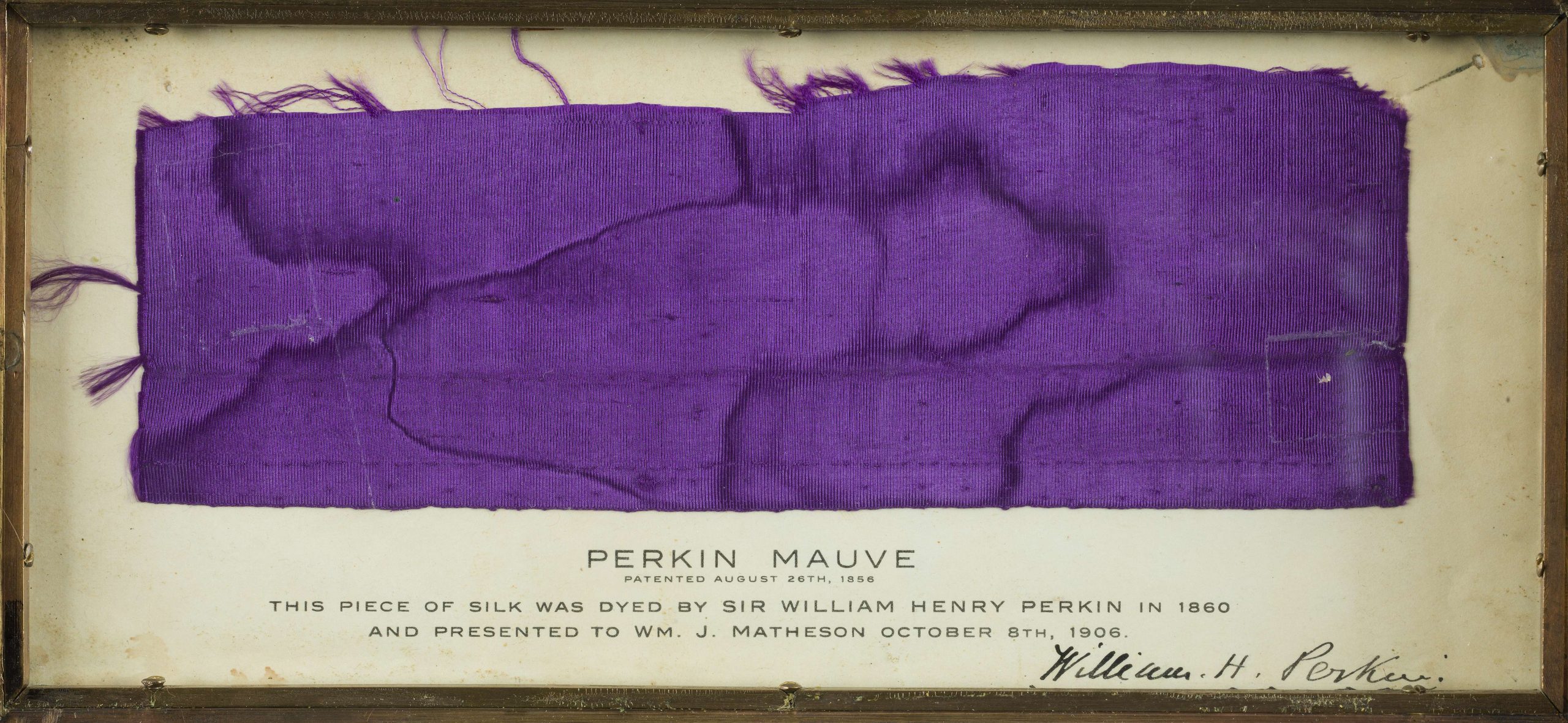

El morado es un destello inesperado y vivo. Nunca se le había visto con esa intensidad, en esa intransigencia. El nuevo tono no vacila como el púrpura de la realeza, no es delicado como el lila ni alelado como el lavanda. No hay, en el listón de muestra que tiñó su inventor, un pedazo donde el color dude de sí mismo, se deslave o intente pasar desapercibido. Hay colores que palpitan: quienes vieron el malva que William H. Perkin descubrió en 1865 parecían sumidos en un trance. Un tintorero escocés puso en riesgo su negocio cuando determinó que se asociaría con Perkin en la nueva empresa del morado; el científico más reconocido de Londres le dedicó discursos, lo promovió en ferias y por fin dejó de ser el color segundón que resulta de combinar el azul con el rojo. Entre los victorianos, el malva hizo constar que existía por derecho propio.

Cautivadas, y durante una década, las mujeres de la burguesía lo llevaron en los botines, en los guantes y hasta en los sombreros. Cuando se forraron de malva, la moda parecía salvarlas del ridículo de vestirse igual –de la fastidiosa redundancia. Por entonces se necesitaban varios metros de tela para confeccionar un vestido que cubriera por completo a la crinolina, y algunos metros más para crear los pliegues y coser los adornos que estaban en boga. La vestimenta no caía lisa sobre el cuerpo de las mujeres; en cambio, le gustaba abombarse, alterar la silueta, jugar con el volumen y complacerse en detalles que nosotros juzgaríamos exagerados. De la mano de la crinolina, el malva fue una explosión (y no un acento o un ribete): el color se aparecía en los salones, teñía las avenidas sin temor a exagerar.

No era para menos. Por entonces, Inglaterra vivía una suerte de optimismo cromático. Los prerrafaelitas proclamaban el uso atrevido –desvergonzado, incluso– de los colores; cubrían el lienzo de blanco y luego aplicaban los rojos, los verdes, los azules y los amarillos que con esa técnica parecían saltar de la pintura: el óleo brillaba como nunca antes. Cuenta Simon Garfield (historiador del color y de la química, y autor del libro Mauve. How One Man Invented a Colour that Changed the World) que, al mismo tiempo, los científicos de Francia, Alemania, Suiza y Gran Bretaña descubrían un color por semana. Ya podían los tintoreros ahorrarse la penosa maniobra de irritar y triturar a 250,000 moluscos para teñir apenas una capa (y se aliviaron también de lidiar con la repulsiva maraña de raíces de la que se extrae el rojo cuando los tintes sintéticos destituyeron a los vegetales). El morado que durante siglos había sido un lujo se convirtió en un placer visual accesible para las esposas de los burgueses –con el tiempo, y en una calidad inferior, para las obreras. Las cadenas pentágonos y hexágonos de carbono de la química moderna democratizaron el color. Por ello, no es del todo frívolo que la emperatriz de Francia declarara su predilección por el malva ni que la reina Victoria lo escogiera para la boda de su hija. Detrás de lo que parece un capricho, las mujeres de la política promovían la industria de sus países: los violetas británicos hacían que Inglaterra destacara como potencia comercial –en la moda se jugaba buena parte del mercado del mundo.

Sabemos que muy pronto un color reemplaza a otro, al anterior que se siente inadecuado y viejo en un abrir y cerrar de ojos. Nadie habría podido pronosticar que el morado estaría de vuelta. No fue por una tendencia retro que tiñó las calles por segunda vez y con más fuerza. La mujeres dejaron de usarlo por moda y, en cambio, lo llevaron por convicción cuando las sufragistas lo reclamaron para sus estandartes, listones, bandas y broches. El siglo XX entendió al morado como señal política y el año pasado el discurso de concesión de Hillary Clinton cobró más relevancia entre las solapas violeta de su traje: “To all the little girls who are watching this, never doubt that you are valuable, powerful and deserving of every chance and opportunity to pursue your own dreams”, dijo y parecía estar ondeando una bandera feminista. De la realeza a las mujeres de la burguesía y de ahí a las sufragistas; del imperio, la ciencia y la moda a la política: nadie habría podido imaginar la voltereta final del morado.

(Ciudad de México, 1986) estudió la licenciatura en ciencia política en el ITAM. Es editora.