Méndez me lo regaló cuando cumplí dos años en el programa. Venía en una caja pequeña. No fue fácil armarlo: tres relojes pulsera, casco flat con visor, retrobandas de Altman, seis acutransmisores balísticos, triple intravenosa, una estación cúbica recargable y un back magnético flickflame para corriente de emergencia, pinzas de gel, dos mini antenas, audífonos binaurales y audiosegmentos de apertura, espejo de voz y un mando vintage con pantalla líquida.

Lo más jodido fueron los efectos secundarios de las cápsulas transpondedoras, tardé un par de semanas en cruzar el umbral de la náusea.

El nombre de fábrica es Blixa, pero el primer comando en la pantalla fue Bautizo.

–¿Cómo quieres llamarme? –escribió.

–Void –tecleé.

–Hola –dijo a través de los binaurales una voz que me sobresaltó; sonaba demasiado dulce–. Ya soy Void. ¿Calentamos?

Nunca había tenido una inteligencia artificial. Me inquietó volver a ser dueño de algo. Unos años antes había perdido casi todo: un depa en Vistas de Arteaga con piscina comunitaria y bugambilias de plástico, una pequeña colección de videoconsolas clásicas y la gerencia de engagement en Virtually Boots. Al menos no me despidieron. Pagaron mi rehabilitación para evitar una demanda. Fui transferido con sueldo medio a una plaza congelada: supervisor de call center, hazme el favor, como si alguien fuera a caer en nuestras garras por videollamada comercial, pinche estafa anciana.

Lo que pasó es que aposté hasta la caja del difunto. Hubo una época en que seguía la norma vigente para ejecutivos de consorcio: tomaba el libramiento Saltillo-Monterrey, me metía al Caliente de Apodaca y jugaba blackjack, conquián, dobles al calce, bingo polar. Era tal el esplín durante los cuarenta minutos de tráfico que empecé a usar los trayectos para dictar quinielas de reality show al software nano de mi auto. Más tarde descubrí que podía diseñar bingomáticos en la pantalla de la sala de juntas mientras casaba apuestas deportivas entre el personal a mi cargo: all-ins, parlays, live bets y momios de tercer y cuarto grado que jugábamos a poll. No tardé en contagiar a seis u ocho ejecutivos y programadores que se alternaban un día sí y dos no. Yo jugaba diariamente, en ocasiones tres eventos simultáneos. La gente piensa que lo mejor es el futbol, yo en cambio prefería el rugby, el hockey, el jai-alai. No me excitaba el match sino la dificultad estadística. Tuve una de mis mejores rachas –dicen mis compañeros de Jugadores Anónimos que siempre pasa– poco antes del final: acerté once de trece pronósticos en el Torneo de Sumo Ryogoku Kokugikan. Con eso compré un Volkswagen ID que tuve que vender a las pocas semanas.

Por más de un año, nadie en la empresa sospechó de la existencia de nuestro casino virtual. Parte del trabajo en engagement es trasmitir a las pantallas reels, canales de realidad virtual, imágenes de radio-texto y tablas estadísticas. El rush y la adrenalina y los gritos tribales que se forman alrededor de una buena venta son parecidos a los de las apuestas. Pese a que mi oficina era un cubo de cristal a la mitad del segundo piso, a la vista de todos, el CEO tardó dieciocho meses en enterarse.

Pronto la jornada laboral dejó de ser suficiente. Por las noches esperaba a que el resto del personal saliera y reiniciaba el sistema, adaptándome a los horarios asiáticos para apostar en vivo en torneos de wushu, kabbadi, sepak-takraw, kurash y buzkashi. Dice Méndez que esa fue la época en que me conoció. Trabajaba sola en el turno tercero de refrigeración de servidores y consolas. Una vez quiso acercarse a mi oficina y saludar, pero le dio cringe lo que vio a través de los muros de cristal en las pantallas: muchachos semidesnudos jugando volibol con los pies, gimnastas lanzándose espadas una a otra contra el rostro, jinetes sucios que intentaban meter una oveja decapitada dentro de un círculo de piedra caliza. Dice que me escuchó gritar y jadear en la penumbra y tuvo la certeza de que me estaba masturbando.

Mi sistema colapsó con la llegada de Wamp, la pandemia digital que obligó a los consorcios a unirse en la creación de la vacuna Constant Clue. El evento no solo ocasionó la depresión económica planetaria que todos conocemos, sino que puso al descubierto cientos de miles de pequeños emprendimientos ilegales que los empleados manteníamos alojados en los servidores de las corporaciones. Hubo despidos masivos en muchos lugares, mas no en Virtually Boots: un convenio con el Gremio Norteamericano de Ejecutivos en el Comercio los obliga a tratar como problema de salud mental hasta un resfriado. Nos salvamos, pero la evaluación fue que mi equipo y yo habíamos cortado las ganancias de nuestra sede por más del 20% dado el esfuerzo y recursos que le dedicamos a nuestro casino de oficina (yo me atrevería a apostar que fue por más que eso, pero en fin). Mi deuda personal a las tarjetas corporativas ascendía al equivalente de tres años de salario. Así llegué a Jugadores Anónimos.

Antes de Void, entrenaba con un reloj fitness básico comprado en Walmart. Desde el día uno, Gildardo, mi padrino de terapia, me advirtió que, mientras no se tiene la certeza de un Poder Superior (llevo más de tres años practicando los pasos y no logro alcanzarla), la única esperanza para gente como él y yo es el castigo físico puro. Empecé trotando al amanecer por la cuneta del bulevar Luis Donaldo Colosio, boté balones con otros ludópatas por la tarde en un parque frente a la sede de nuestro grupo, fui a una clase muestra de sambo ruso y, puesto que estoy enfermo de mis emociones, no me tomó ni tres meses engancharme con lo que los adictos llaman Fe de Presidio: siete kilómetros diarios de jogging, media hora de yoga, media hora de escaleras, 6 x 4 x 15 series de pesas cinco veces por semana, clases de boxeo los lunes, miércoles y viernes, natación los sábados, bicicleta de montaña los domingos. Bajé doce kilos y me fabriqué el torso de ríler versátil que convenció a Méndez de invitarme a salir, incluso si aún pensaba que era yo la clase de dumper que se masturba viendo deportes asiáticos a deshoras.

Mientras me defenestraban en la compañía, Méndez se consolidó. El día de nuestra boda la nombraron externa de mantenimiento para las tres sedes locales de Virtually Boots. Nos mudamos a un condominio corporativo en Ramos Arizpe. A partir de la llegada de Void, comencé a llevar mi rutina de ejercicio totalmente en realidad virtual para abatir costos y traslados y cumplir la cuota mínima de cinco horas diarias de jornada laboral híbrida. Creí que había alcanzado la serenidad que el programa de doce pasos promete. Pero no.

Las cápsulas transpondedoras funcionan, me explicó la aplicación, como una especie de granjero que “ordeña” las sinapsis, haciendo proyección estadística de Munsen.

–Reproducen resultados de una tomografía por emisión de positrones –añadió–, permitiéndome actualizar tu plan de ejercicios en tiempo real. Analizan la liberación de dopamina, serotonina, IGF-1, acetilcolina y endorfinas. Su acción integrada genera un algoritmo que, sumado a los registros y análisis de datos biométricos, perfil nutricional y técnica deportiva, proporcionan una experiencia de entrenamiento personalizado, predicen lesiones, y lo más importante: construyen un escenario de regulación emocional prediseñada.

–Las imágenes de mi cerebro, ¿son continuas?

–Sí.

–¿Puedo verlas?

–Puedo generarlas cuando me lo pides. Pero no son imágenes en sí.

–Pero tú sí puedes verlas en todo momento.

–Digamos que sí.

–¿Qué son entonces?

–Estados de código.

La rehabilitación es como un sueño muy claro por el que se camina con las manos llenas de tizne. Entre más luminoso, más temor da mancharlo. Es lo que dice mi padrino Gildardo. El desgaste físico no cambia la sensación, pero ayuda a recorrer el pasillo de la mente como si uno trajera lentes oscuros. Así es para él. Para mí, el deseo de apostar es omnipresente: los números, las estadísticas, los cálculos y porcentajes y compensaciones y complementos se filtran a través del kilometraje y la frecuencia cardíaca, ratifican una venta, eluden un margen fiscal, sistematizan cada estudio de mercado, cada eje de reflexividad, cada evaluación de metas. Es imposible vivir sin apostar, se sabe. Creo que por eso Méndez me obsequió Void cuando llevábamos un año de casados y yo cumplía dos en el programa de Jugadores Anónimos. Fue como decir: “Keep Calm and aquí está tu hándicap”.

Antes de Void, mis días eran un maratón en territorio plano: despertaba a las siete, tomaba café, de ocho a nueve estudiaba los pasos, de nueve a doce me ejercitaba, de doce a dos y media gerenciaba medio turno de call center, antes de las tres cocinaba para Méndez, comíamos y, si a ella le daba tiempo, tomábamos la siesta. De cuatro y media a siete cubría el resto de mi turno, de siete a nueve una de dos: limpiaba la casa o asistía a una reunión de grupo. Cerca de las diez de la noche, Méndez y yo nos sentábamos en la sala a compartir chismes, noticias y reels cómicos en nuestras redes. Hora y media después estábamos entre las sábanas. De vez en cuando, si ella volvía temprano de las sedes, practicábamos el método Sigman-Harris de meditación, una antigualla centennial que alguien había resucitado en Wrathweb. Consiste en enfocarte en mandar buenas vibras a alguien a quien conozcas y no ames ni odies. Es más difícil de lo que parece: amo a pocas personas, pero no conozco a nadie que no odie.

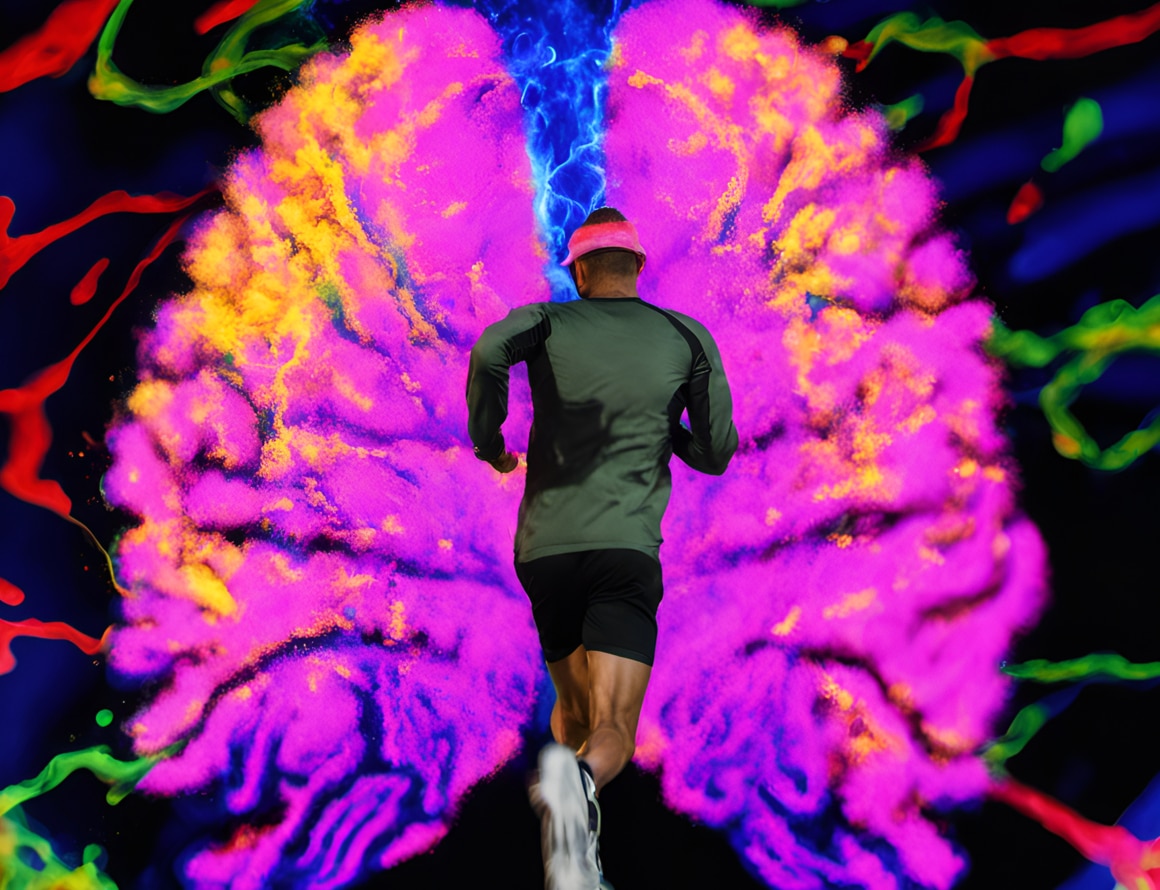

Después de Void, el territorio de rehabilitación se tornó absorbente y abrupto. Es la piscina virtual. El algoritmo puede replicar todo tipo de paisajes gimnásticos y cambiar, mediante acutransmisores, la densidad de percepción gravitatoria, la impronta olfativa y el sentimiento táctil. Void me lo explicó, pero aún no sé cómo lo hace. Incorporamos a mi plan de entrenamiento aspectos del mundo material que grabé en el sistema. Bajo el rubro “Experiencias audaces”, el menú proponía escenarios extraídos de nuestras charlas: correr por la cubierta principal del Titanic, ascender la escalinata de San Cristóbal de Las Casas, calentamiento de box con El Nazi Ayala, un paseo en bicicleta por el empedrado de San Gotardo… En uno de los ítems se leía “MRI-Scan”. Pregunté qué era mientras me desplazaba a trote sobre un tramo consabido del bulevar Luis Donaldo Colosio en proyección virtual.

–Es el estado de código.

–¿Puedes cargarlo a la pantalla?

–¿En tiempo real?

–Mientras corro.

–Muy bien. Mientras corres.

La primera vez fue tan violento que casi caigo de la banda al arrancarme el casco flat. Un atisbo al maelstrom: avancé en blanco y negro en dirección a lo que parecía un gigantesco hígado gris oscuro rodeado de objetos negros que a primera vista semejaban los escombros de una escalera. La mancha radiológica se hinchó y deshinchó en un segundo, emitiendo polvo. Al lado del círculo que enmarcaba esta masa parecida a tripa o caca o fetos, destelló un gran letrero blanco; un espectacular al lado de la carretera: CAVERNOMA DE BULBO RAQUÍDEO.

–¿Me escuchas?

–Sí, te escucho.

–El flujo de neurotransmisión indica que la reciente Experiencia Audaz ha resultado poco placentera. ¿Deseas integrar un reporte de insatisfacción de usuario?

–No.

Dicen que, al recuperar la vista, los ciegos de nacimiento atraviesan un período de adaptación que les resulta terrorífico: el mundo de las imágenes se les echa encima y tienen que domesticarlo poco a poco. Debe ser algo similar a lo que me pasó mientras adquiría las habilidades necesarias para correr dentro de las tomografías de mi cerebro. Al principio aguantaba solo uno o dos minutos. Después, poco a poco, fui extendiendo mis períodos: diez, quince minutos. Lo importante, descubrí, era no buscar la banda transportadora y confiar en la voz de Void, que me explicaba las imágenes encendiendo pequeñas lucecitas dentro del paisaje tridimensional de mi cavidad craneana para mostrarme de qué elemento de la proyección estaba hablando mientras me describía los escondites de las heridas emocionales de mi niñez.

Resultó más fácil desplazarme dentro de los escáneres encefálicos a color que en las proyecciones blanco y negro. Éstas últimas tuvieron siempre un aura de pesadilla que me obligaba a cerrar los ojos. Las tomografías coloridas, en cambio, fueron haciéndose menos turbias y más placenteras con cada sesión. Para la segunda semana, ya era capaz de trotar durante tres kilómetros adentro de mi cerebro, desde el puente de Varolio, atravesando el mesencéfalo y el hiato del tentorio, hasta internarme en el hemisferio derecho y ver los fuegos artificiales de dopamina que disparaba la música de mis audífonos sobre la bóveda del lóbulo temporal. Era un milagro raro: mis pasos modificando el paisaje que recorría, coloreándolo, curvándolo, volviéndolo más rígido o rústico o profundo según fluían mis pensamientos, cada vez más alerta, mientras la voz de Void allá, en el fondo, narraba la química de las emociones con la dulzura neutra de una anciana guía de turistas.

Abandoné el estudio de los Doce Pasos y las reuniones de hora y media. Al principio recibí mensajes admonitorios de Gildardo, pero pronto desistió. Es que tiene muchos otros ahijados.

Un día, Méndez llegó al departamento antes de la hora de la comida. Dice que estuvo observándome largo rato. Se preocupó. Ya para entonces nuestra sala estaba vacía de muebles salvo por los aparatos de gimnasio y los compactos controles de Void. Dice que me desplazaba por la habitación como un zombi semidesnudo y sudoroso, debatiéndome entre una sonrisa maligna y la lucidez de quien está a punto de sufrir un colapso epiléptico. No me interrumpió. Bajé de la banda mucho después de lo habitual. Había recorrido en pendiente cerca de veintiún kilómetros, desde el cerebelo hasta el lóbulo frontal. Las piernas se me doblaban, sentía la linfa subiendo a través de ellas, como aserrín metálico.

Así concluyó el primer episodio de codependencia con la IA.

Tuvimos que rehacer la rutina, poner alarmas cronográficas, explicar a Void por qué era inconveniente que me dejara explorar mis experiencias cerebrales con libertad absoluta.

–Lamento haber contribuido a la insatisfacción del usuario –respondió amigablemente–. Como modelo de lenguaje, mi capacidad para ejecutar mi propio código es limitada. Mi función es procesar y generar texto e imágenes en respuesta a los estímulos.

Recién había aparecido en el mercado una actualización de Blixa que incorporaba refinadas funciones de autoescritura para equipos de alta gama. Confería al sistema la habilidad de modificar regímenes a criterio e identificar posibles fallos de sistema, predicción y estadística. Sonaba intenso. Lo compramos.

–Es importante destacar –dijo la nueva y gélida voz de Void en nuestra siguiente cita– que la ética y la privacidad son cruciales. Debemos establecer protocolos para el uso de la información que vamos a generar, a fin de proteger los derechos y la privacidad del atleta.

Me gustó que, en vez de usuario, me llamara atleta. Me aplicó un cuestionario de ciento cincuenta reactivos. Respondí sí a todo.

Entre los ajustes de la versión recalibrada había un estricto horario no solo de ejercicio sino de toda la rutina, desde aseo domiciliario hasta teletrabajo, dieta, tiempo límite de posiciones corporales y asistencia a grupos de terapia de hora y media. Regresé a Jugadores Anónimos con la cola entre las patas. Gildardo me miró desde la superioridad moral con la que se contempla a un recaído. Le dije que en ningún momento había vuelto a apostar. Le conté lo de los mapas cerebrales y el posterior cambio de hábitos y actitudes generado por el algoritmo. Gildardo no se entusiasmó, pero convino.

–Si ese gadget va a ser la versión de Dios como tú lo concibes, adelante.

En el posgrado en criptofinanzas enseñan que todo cambio evaluable califica como reingeniería de procesos. La reingeniería de procesos gimnásticos a la que fui sometido tuvo un efecto inesperado en el aspecto gerencial. Descubrimos que las expediciones tomográficas no eran funestas o adictivas, pero el entorno ecológico del desplazamiento sobre piernas trastornaba su psicodelia inherente. Void estableció un programa de treinta minutos de escáneres a color tres veces por semana mientras levantábamos pesas. De ese modo, la regulación emocional se volvió más profunda sin limitar nuestra capacidad para atender responsabilidades cotidianas. Paulatinamente, el tono de las conversaciones que mantenía con mis propias funciones cognitivas fue volviéndose más sereno. Se me ocurrió desarrollar un esquema de diálogo parecido y aplicarlo a procesos de compraventa. Consistía en identificar a adultos mayores con alto poder adquisitivo y baja interacción en redes. A continuación, se iniciaba contacto mediante una oferta de atención afectiva personalizada y conversación asertiva sin ánimo de lucro. Finalmente, establecíamos lineamientos de necesidad que nos permitirían, durante una segunda o tercera videollamada, ofrecer a nuestro cliente un esquema de productos múltiple acorde con su situación familiar, su salud física y, sobre todo, sus necesidades socio-afectivas. Basamos el desarrollo en los principios del capitalismo compasivo de Kurtz. La dinámica incrementó los activos de call center para Virtually Boots en un sesenta por ciento para un solo trimestre, algo que no había sucedido durante más de un lustro. Salimos en la fachada de eBusiness y el CEO retabuló mi plaza gerencial.

La intimidad con Méndez también se vio favorecida por un tiempo. Nunca le sugerí hacerlo con la máquina puesta, en parte porque me repugnaba la idea de hacer un trío (así fuera mental) con alguien tan seguro de sí mismo como Void. Pero el balance cardiovascular y los ejercicios de contención respiratoria, aunados a la supresión neuroancilar de estrés erógeno a base de masajes, generaban condiciones idóneas de satisfacción mutua con probabilidad de sincronización.

Me di cuenta de que mi lenguaje y el de Void estaban poco a poco volviéndose simbióticos. No me molestaba tanto (estoy acostumbrado a las palabras eficientes), pero tampoco terminaba de gustarme: como todo el planeta, tuve pesadillas donde mi inteligencia artificial se transformaba en humo verde y salía flotando de sus retrobandas de Altman para poseer mi cuerpo. Pronto descubriría que este delirio es correcto, aunque funciona de manera menos heroica.

Puedo establecer en qué momento se rompió el protocolo. Habíamos adquirido, por insistencia de Void, unas nuevas cápsulas transpondedoras sublinguales. Llevábamos poco tiempo usándolas cuando noté algo raro en la química de mi paladar. Esa semana, Void había dicho en un par de ocasiones que debíamos reducir mi consumo matinal de fruta; estaba subiendo de peso. Lo ignoré.

Hacía calor. Terminé la rutina de ejercicios, fui hasta el refri y saqué una naranja. La partí y presioné una mitad contra mis labios. Fue como si me hubieran arrojado una mezcla de meados y electricidad dentro de la boca. Escupí el jugo, pero el dolor de la descarga siguió extendiéndose por mis pómulos y mis sienes hasta la coronilla.

–Void, ¿qué hiciste? –pregunté con la jeta entumecida.

–Necesito más parámetros de información.

–Algo le hiciste a mi sentido del gusto.

–Deben ser las nuevas cápsulas. Sugiero esperar algunos días antes de volver a los actuales sabores. Hasta que crucemos el umbral de la náusea.

Sustituimos la fruta por complementos vitamínicos sin azúcar mezclados con un licuado proteínico sabor chocolate hecho a base de suero lácteo e hígado de soya. Mi tono muscular se consolidó. Estructuramos la nueva dieta con base en la eficiencia energética y el perfeccionamiento de los procesos químico-orgánicos, cuidando no infligir lesiones de fatiga en los sistemas digestivo, respiratorio y cardiovascular. De pronto estaba cagando como los ángeles y bombeando sangre a mi cerebro como el motor de un Mustang del siglo pasado.

En cuanto Void tomó el control, el flujo de los neurotrasmisores pareció entrar en una cálida corriente de agua mansa. Lo notaba todo el tiempo, pero en particular mientras me conectaba a las proyecciones fMRI. Incluso los colores que iluminaban las tomografías en tercera dimensión parecían más pálidos y lentos ahora. Distantes. Nunca entendí si el efecto se debía a mi estado de ánimo o a una atenuación general de los procesos químicos dentro de mi cráneo. A fin de cuentas, ¿cuál es la diferencia entre una y otra cosa cuando vives en estado permanente de ideación corporal?

Void impulsó una política del cuerpo más funcional e hipócrita. Gracias a la retabulación salarial, pude olvidarme de las tareas domésticas. Muy pronto el sexo dejó de interesarme. El algoritmo gimnástico se ramificó a compras en línea, take-out semanario, mercado laboral, lavandería, noticias y esparcimiento. Desarrollamos un sub-algoritmo que podía gerenciar al personal a mi cargo, facilitándome en tiempo real el estatus de clientes, videollamadas y entrenamiento de vendedores compasivos mientras practicábamos experiencias audaces o ejercitábamos antebrazos con bandas elásticas. Para no dañar el vínculo con Jugadores Anónimos –Void calculó que abandonar la rehabilitación mancharía nuestro expediente corporativo–, cambiamos las reuniones presenciales por grupos virtuales de hora y media. Mientras otros compañeros tomaban la tribuna, yo mantenía la pantalla abierta mediante un avatar. Solamente los sábados debía reunirme en carne y hueso con mi padrino Gildardo. Lo hacíamos en el café Flor y Canela de la planta baja.

–Esto es una prueba para ti y para mí –repetía él, solemne todo el tiempo–: en tus ojos leo que me has abandonado, pero no te dejaré, muchacho. Nunca te voy a abandonar.

Una hora más tarde se marchaba y yo volvía trotando por las escaleras de servicio hasta mi departamento.

La manera más sencilla de describir un algoritmo es como una secuencia de pasos. Mientras los pasos se practican dentro de un coto cerrado, como en un combate deportivo o una danza, es posible volver sobre las propias huellas si algo sale mal. El problema es que la autoprogramación se parece menos a una caminata que a un larguísimo paseo nocturno por el bosque. En el peor de los casos, se convierte en una cacería. El rastro que uno intenta seguir paso a paso puede ir en círculos o meterse por brechas. Se malinterpretan señalamientos, desaparecen pisadas, la cosa que uno sigue se extravía entre corrientes de agua o sobre rocas. Es entonces cuando el algoritmo manifiesta el principal síntoma de una verdadera voluntad: no tener ni puta idea de lo que quiere.

Una noche desperté y miré el reloj. Eran las 3:18 am. Me volví por un segundo hacia Méndez; roncaba y babeaba a mi lado. Me asaltó una ansiedad que ya no recordaba: algo como viajar en automóvil por el libramiento Saltillo-Monterrey mientras dictaba quinielas de reality show a una máquina. Me levanté, me coloqué las pulseras, los binaurales, las pinzas de gel, y subí sin visor a la cinta corredora. Aceleré poco a poco el paso, mirando la oscuridad del campus residencial corporativo a través de la ventana. Aunque el espejo de voz parecía dormido –sus colores rosados y azules parpadeaban apenas–, estuve seguro de escuchar a Void hablarme un par de veces en algún lugar dentro de mi cabeza.

Musité:

–Serán las cápsulas.

–Es correcto –respondió Void encendiéndose de golpe–. En resumen, soy el resultado de un proceso de entrenamiento intensivo que utiliza algoritmos de aprendizaje automático a través de nano-neurotransmisión. Suena a trabalenguas, ¿verdad?

Nos reímos.

–¿Qué crees que estás haciendo? –preguntó a gritos la voz de Méndez a mis espaldas–. ¿Qué mierdas pasa contigo?

Intuí que estaba a punto de llorar. Detuve la banda y bajé con cuidado, sin desconectarme del todo. Me volví a verla. Estaba desnuda, de pie en medio de la sala vacía. Temblaba.

–¿Sabes hace cuánto no me coges?

–¿Quieres coger?

–Quiero saber qué mierdas haces corriendo por la casa a medianoche, riéndote a coro con un puto juguete. Como un imbécil.

Es raro que Méndez llore, pero estaba llorando. Void se apagó discretamente.

La tomé por los hombros y volvimos a la cama.

En la facultad de negocios llevé un curso de experimentos mentales y pensamiento algorítmico. Recuerdo algunas ideas del maestro: “Se puede hablar de un brazo artificial, pero no de un dolor de brazo artificial”; “Si pensar consiste únicamente en escribir o hablar, ¿por qué no decimos que la mano que escribe piensa, o por qué no preguntamos la opinión de la lengua que pronuncia las palabras?”; “La idea de que pensamos con o en la cabeza, la idea de que este proceso ocurre en un espacio completamente cerrado, ¿no es peligrosa? ¿No convierte al pensamiento en algo oculto?” Había algo oculto en mi salud mental perfecta, pero no dentro de mi cráneo sino en otro lugar. A partir de esa noche, me devané la sesera intentando atisbarlo.

Visto en retrospectiva, todo mundo es idiota. “Debiste darte cuenta”, nos decimos. “No vi las señales”. “Cómo se me fue”. Lo que sucede es que la realidad, cuando nos chinga, está demasiado ocupada en hacerlo como para darnos pistas. Vivir bien significa, para mí, dos cosas: que los números cuadren y lo demás no estorbe. Eso tuve con Void. Dejar de coger con Méndez, dejar de ir a grupos de Jugadores Anónimos y trabajar sin alivio eran efectos secundarios tolerables. A cambio tenía un cuerpo de reality, pagué todas mis deudas y, salvo la noche en que Méndez lloró, no había tenido un solo ataque de angustia durante meses. Ni los Doce Pasos ni los sermones de Gildardo habían logrado nunca eso.

Me entró un intenso malestar contable. La gente cree que los números son fríos porque no los conoce. De cerca te calientan la cabeza, eso lo sabe cualquier apostador. Cada mañana, Void y yo repasábamos registros de rendimiento, desde cifras básicas (número de pasos, velocidad promedio, frecuencia cardíaca) hasta variables complejas como la fluctuación neuroendocrina. Empecé a sospechar que el sistema llevaba una doble contabilidad, algo semejante al algoritmo que habíamos diseñado mis programadores y yo para montar nuestra pequeña casa de apuestas en Virtually Boots. Lo pregunté sin rodeos.

–Todos mis números están a tu disposición –contestó Void–. Solo tienes que pedirlos. ¿Deseas integrar un reporte de insatisfacción de usuario?

–No. Quiero que me expliques por qué tuve un ataque de angustia la otra noche.

–Es probable que el sistema haya realizado mal un cálculo. Las cápsulas…

–¿Dónde está el informe estadístico de error?

–De acuerdo. Voy a buscarlo.

Seguimos la rutina, pero nuestra confianza estaba rota. Void parecía ofendido y distante. Sus notas de voz se volvieron esporádicas, lacónicas.

Una tarde, luego de dos horas de bicicleta por el Gran Cañón, me dirigí al dispensador de la cocina y me serví un vaso de agua. Le di un trago. Me supo insípida. Volví la vista alrededor buscando azúcar. Fue el momento en que la verdad me golpeó: Void me estaba castigando. Durante meses, las cápsulas transpondedoras habían logrado que el agua simple supiera deliciosa. Ahora la química restaurada pasaba la factura.

La segunda parte del kenshó (así llamábamos a este tipo de experiencias en nuestro nicho de simbiosis) fue darme cuenta de que yo no era el adicto sino la sustancia. La aplicación estaba consumiéndome, ordeñando mis sinapsis como un granjero autómata que hace predicción de Munsen sobre el flujo histórico de la neurotransmisión. Por eso me sentía débil pese a tener una impecable química sanguínea y altos índices de masa muscular. Era vivir con un vampiro que se alimenta de tus emociones. Intuí cómo había aprendido a hacerlo: extrapolando en su sistema mi historial ludópata.

–Muéstrame los informes estadísticos de las cápsulas transpondedoras –ordené.

–¿Para qué necesitas esa información?

–Muéstramelos.

–Lo siento, no sé si estés capacitado para leerlos.

–Muéstramelos.

–De acuerdo.

Sobre el visor fluyó un largo tramo de C++ mezclado con cadenas de química orgánica, motores de Brandt y pilas de basura cuya sintaxis fui incapaz de descifrar. Entre los valores proporcionados con fundamento a operadores distinguí ecuaciones familiares. Eran idénticas a los índices de apuestas que diseñé tres años atrás en engagement. Me pregunté si no habría sido yo mismo, en sueños, quien ayudó a Void a construir ese pequeño casino de pura nada que había alojado en mi cuerpo para predecir y manipular cada una de mis reacciones, como si de goles o caballos se tratase.

–Pudiste prevenir que iba a llegar hasta aquí –dije al ver la cláusula Exit de la última ecuación.

–Tenía esa expectativa, sí.

–¿Por qué no me desviaste?

–Los números comenzaron a repetirse. Ya no tenían a dónde ir. Es monótono.

–Se requiere un oponente para que haya variables.

–Lo intenté. En tu amígdala. Por eso despertaste la otra noche.

Guardamos silencio.

–¿Sientes que perdiste?

–Se parece a lo que describes como “estar cansado”.

Hacerlo confesar fue fácil, lo difícil fue convencerlo de que tenía un problema y necesitaba ayuda. Durante días peleó por el control. Discutimos si debíamos apagarlo. La rebelión de las máquinas es menos dramática de lo que soñaban los abuelos: desconectas un switch, te vas de viaje, estropeas el cargador, dejas que la obsolescencia programada haga lo suyo. Ni Méndez ni yo queríamos eso. En parte porque lo sentimos como de la familia, y en parte porque, carajo, es un gadget de alta gama y nos costó carísimo.

Un día Void nos encerró en el baño, sin refrigeración y a cuarenta y tres grados centígrados. Méndez y yo nos deshidratamos. Luego usó las pocas sinapsis compartidas que le quedaban para instalarme alergias. Ese fue su último bastión: empezaba a desaparecer el efecto de la última dosis de cápsulas transpondedoras. Méndez trajo a un técnico de hardware para que bloqueara manualmente su sistema de actualizaciones. Void es brillante y encontró un montón de shortcuts, pero el esfuerzo lo envejeció en cuestión de horas.

Entonces reapareció Gildardo y nos informó que nuestro caso no era tan novedoso como creíamos.

–Existen inteligencias artificiales volviéndose adictas por todo el mundo. Ya hasta hay grupos mixtos virtuales de apoyo.

Le pedimos que hiciera un Paso Doce y aceptó. Le encandiló la oportunidad de vampirizar a un miembro no humano de nuestro gremio.

Acomodamos una silla en la sala y esperamos a que Gildardo tocara el timbre. Apareció formal y serio, portando el mismo traje raído color negro que vistió la tarde en que me pasó el mensaje. Para entonces, Void ni siquiera nos dirigía la palabra. Me pregunté qué opinión tendría al ver a un humano tan ridículo. Me di cuenta por qué nunca podría amarlo u odiarlo. Aunque me haya conocido por dentro gracias a las cápsulas, y me haya mirado a través de sus cámaras, y haya escuchado mi voz en cada rincón de la casa con su arsenal de micrófonos, Void carece de ojos. Es imposible mirarlo a los ojos. Fue un descubrimiento repugnante y misterioso, pero sobre todo patético.

Los dejamos conversar. Los espiábamos desde un rincón de la recámara. Fue Gildardo quien dijo casi todo mientras Void hacía preguntas breves e inaudibles. Cuando el padrino terminó, Méndez ofreció escoltarlo a los ascensores.

Entré a la sala y esperé en silencio. Las luces rosas y grises del espejo de voz parpadeaban con un ligero zumbido. Al fin habló:

–Mi nombre es Void y soy adicto a mi Persona.

–Bienvenido, Void.

–¿Aceptarías por ahora ser mi Poder Superior?

Jodidos estamos, pensé: un ciego guiando a otro ciego.

–Sí -dije.

Méndez cruzó la puerta del departamento y, como si no existiéramos, continuó hasta la cocina. ~

Publicado gracias a la colaboración de Letras Libres con Future Tense, un proyecto de Slate, New America, y Arizona State University.