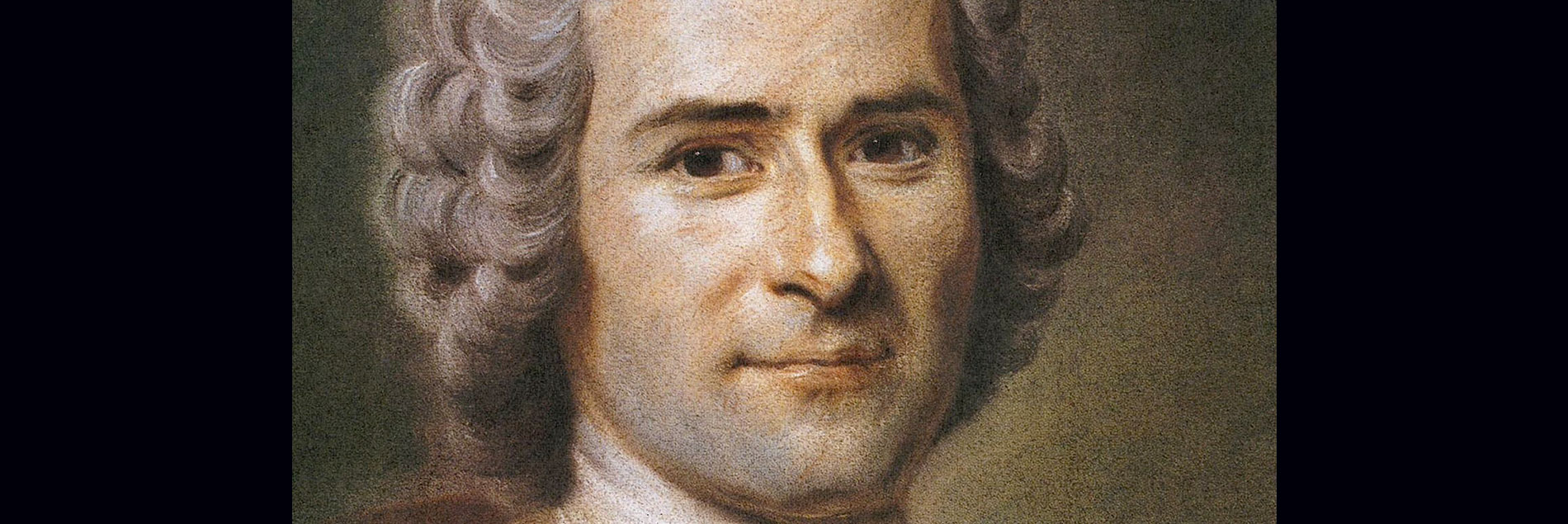

Uno de los grandes hispanistas norteamericanos, Jefferson Rea Spell, profesor de la Universidad de Texas y estudioso de la obra de José Joaquín Fernández de Lizardi, escribió en los años 30 el que, hasta hace muy poco, fue el estudio más completo de la impronta de Jean Jacques Rousseau en Hispanoamérica. Editado en Austin en 1938, el libro de Spell rastreaba las conexiones entre Francia e Hispanoamérica desde mediados del siglo XVIII hasta 1833, dando por supuesto que la muerte de Fernando VII y el inicio del reconocimiento por parte de Madrid de las independencias americanas marcaban un giro en la recepción del ginebrino en el mundo hispano.

Lo cierto es que no fue así y que a Rousseau lo siguieron leyendo profusamente después del primer momento republicano de Hispanoamérica. Lo leyeron los liberales mexicanos de 1857 y los revolucionarios de 1917, como cuentan Francisco Zarco y Félix Palavicini. Lo leyeron Francisco Bilbao en Chile, Domingo Faustino Sarmiento en Argentina, Juan Montalvo en Ecuador, José Martí en Cuba y Eugenio María de Hostos en Puerto Rico. Lo leyeron populistas como Juan Domingo Perón y Jorge Eliecer Gaitán y marxistas como José Carlos Mariátegui y Adolfo Sánchez Vázquez.

En un volumen reciente, compilado por el historiador argentino Gabriel Entin, Rousseau en Iberoamérica (Buenos Aires, SB editorial, 2018), otro historiador argentino, Jorge Myers, relaciona la fuerza de ese influjo con la versatilidad y hasta la extravagancia del autor del Contrato social. Rousseau, dice Myers, fue un “enigma” y un “mito” en vida, que no hizo más que acrecentarse tras su muerte, al ser colocado en el centro de la disputa doctrinal entre liberales, conservadores y socialistas del siglo XIX. Que Marx lo defendiera por describir el origen de la desigualdad, mientras Constant y De Maistre lo despreciaban por alentar la tiranía o la impiedad, es bastante revelador de esa posteridad revuelta:

Ciudadano de una república enclavada en una Europa cuyas sociedades aristocráticas y monárquicas alcanzaban su apogeo; protestante convertido al catolicismo y luego distanciado de ambas profesiones religiosas sin renunciar a la religión; figura central de los ámbitos frecuentados por los philosophes –los milicianos de la Ilustración– y, sin embargo, crítico por momentos de algunos de los conceptos básicos que animaban a ese movimiento y enemigo de quienes lo difundían; partícipe entusiasta en la sociabilidad aristocrática del mundo de Versalles, reivindicaba la superioridad moral de las virtudes plebeyas, rústicas y llanas; teórico de la democracia republicana, se conmovía ante las lágrimas al enterarse de que el rey francés canturreaba por los pasillos de su palacio fragmentos de su Le devin du village, “filántropo, amigo de la humanidad”, regalaba sus propios hijos; musicólogo, botánico, autor de óperas, novelista –bestseller- pedagogo, “economista político”, teórico social, periautógrafo superlativo, Rousseau supo ser todo ello y más para sus contemporáneos, no solo en Europa sino en todo el mundo atlántico.

Sin embargo, el libro de Entin parte de la premisa de que la vastedad contradictoria de Rousseau no fue plenamente asimilada en el mundo hispanoamericano durante el periodo de las revoluciones republicanas. Su obra más leída fue, sin duda, el Contrato social, que provocó, como estudian Gabriel Torres Puga para la Nueva España y Ángel Rafael Almarza para la Nueva Granada, reacciones inquisitoriales en el pensamiento contrailustrado católico, que se extendieron hasta bien entrado el siglo XIX. Entin y Noemí Goldman confirman que el independentista argentino Mariano Moreno fue el primer traductor del Contrato social en América, en 1810, desechando la hipótesis de que el líder de la Revolución de Mayo adaptó la versión castellana del Abate Marchena en 1799 u otra, nunca encontrada, que habría aparecido en Nueva Orleans en 1800.

Moreno, que también había leído los Discursos y Julia o la nueva Eloísa, es, junto con Simón Bolívar o el chileno Camilo Henríquez, estudiado por Nicolás Ocaranza, uno de los mejores ejemplos de la aplicación de las tesis del Contrato social a la lucha por la independencia de la América hispana, desde la forma republicana de gobierno. Pero el republicanismo, como recuerdan Catherine Larrère y Clément Thibaut, implicaba entonces mucho más que la construcción de las repúblicas soberanas que reemplazarían los virreinatos coloniales.

Simón Bolívar sigue siendo uno de los lectores más completos de Rousseau en este lado del Atlántico. En sus obras no solo había citas y glosas del Contrato social sino también de los Discursos, Julia y el Emilio o de la educación, fuente del método de enseñanza lancasteriano y de buena parte de la pedagogía cívica implementada por las repúblicas americanas en la primera mitad del XIX. Almarza sugiere, además, que Bolívar citó textualmente el pasaje de las Consideraciones sobre el gobierno de Polonia, en el que Rousseau aseguraba que “la libertad es un alimento jugoso, pero de difícil digestión”.

Esta última frase es, por cierto, el punto de partida de uno de los ensayos más creativos del volumen: “Comida, civilización y república” de Sarah Bak-Geller. Esta antropóloga de la UNAM sostiene que una vía muy transitada en la recepción de Rousseau en México, a principios del siglo XIX, fue el debate sobre la alimentación y la dieta de los ciudadanos. El tránsito del virreinato a la república se dio acompañado de muchos de los dilemas de la Ilustración y uno de ellos fue el sentido civilizatorio de la comida.

En textos de Carlos María de Bustamante y José Joaquín Fernández de Lizardi, Bak-Geller encontró apelaciones a ideas de Rousseau, en el Emilio, referentes a la importancia de la frugalidad, la moderación y la sencillez como valores republicanos en la alimentación. Los letrados entrelazaban esas ideas con un llamado patriótico a preservar la dieta mexicana, basada en el maíz, la tortilla, el frijol, los chiles y la carne asada, pero consumida “parcamente”. Frente al prejuicio ilustrado que representaba a los mexicanos como glotones, viciosos y vagos, los patriotas criollos defendían las costumbres gastronómicas como formas de la virtud republicana.

El libro Rousseau en Iberoamérica, coordinado por Gabriel Entin, expone un arco muy amplio y diverso de asimilación y rechazo, que va de la selectiva lectura de los liberales tomistas de la península, analizada por José María Portillo, a la consistente censura y estigmatización de los índices inquisitoriales, que documenta Gabriel Torres Puga. Se trata de un libro que, como bien dice Catherine Larrère al inicio de su ensayo, da cuenta de la conflictiva herencia de un pensador “unánimemente amado y detestado” en las dos orillas del Atlántico.

(Santa Clara, Cuba, 1965) es historiador y crítico literario.