La indolencia con que arrastramos el cuerpo. El lastre de nuestras piernas. El fastidio de nuestras manos. La docilidad con que sonreímos, miramos a la cámara y quedamos impresos, absolutamente inocuos, en, por ejemplo, una revista (digamos Chilango). El cinismo con que abjuramos, hoy, de la sociedad del espectáculo sólo para aparecer, mañana, posando junto a otros maniquíes. La futilidad de aquellos que ansían mostrar su cara, aparecer en la foto y ya allí no expresan más que una silla o un cenicero. La insensatez de esos que dicen escribir y despreocuparse de lo demás –como si Borges hubiera mentido cuando dijo que la imagen que deja un escritor de sí mismo es, por lo menos, la mitad de su obra. Antes de volvernos vapor, antes de terminar de vaciar nuestra obra de toda seña de un tiempo y un espacio, sería mejor detenernos y repensar, entre otras cosas, el cuerpo. No que haya que desdeñar el rumor del mundo y perpetrar sucesivas confesiones. No que sea indispensable el valor de, digamos, Héctor Viel Temperley en Hospital Británico (“Voy hacia lo que menos conocí en mi vida: voy hacia mi cuerpo”). Es sólo que hay que combatir la abulia, problematizar también nuestros huesos. ¿Qué hacer con uno mismo? ¿Cómo decirnos, y con qué sentido? ¿De qué manera escapar sin que nuestra escritura pierda peso y se evapore?

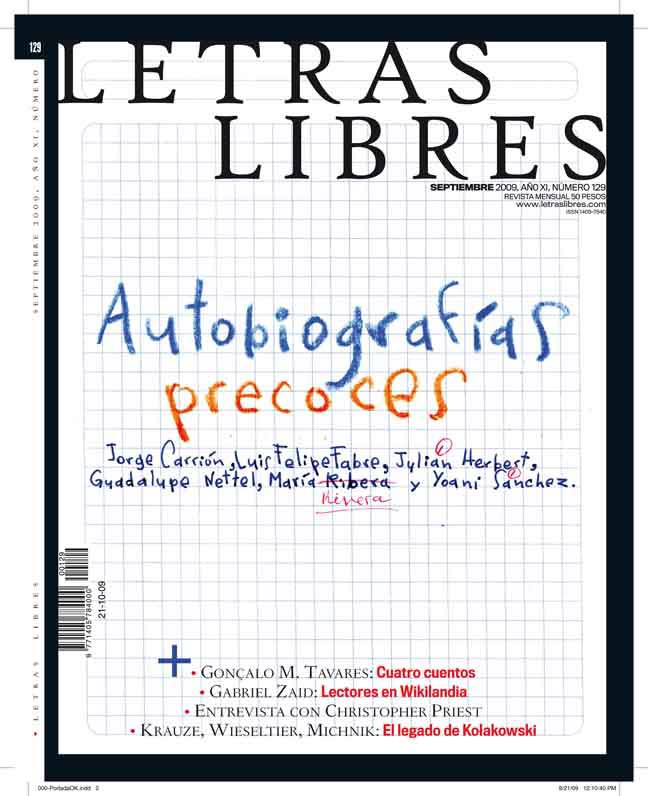

Tener un cuerpo: la historia de la literatura mexicana ofrece dos soluciones extremas a este problema. Primero, la solución Novo: adornar el cuerpo –peluca, rímel, cejas depiladas– y exhibirlo afrentosamente, como parte de la obra. Después, la solución Cuesta: detestar el cuerpo –ocultarlo, mutilarlo, desaparecerlo– y librar a la obra de sus humores. Existe, es posible, una tercera solución y descansa en un librito algo olvidado: la Autobiografía precoz1 de Salvador Elizondo. Ya se sabe: en los años sesenta Rafael Giménez Siles, responsable de Empresas Editoriales, y Emmanuel Carballo encargaron a un puñado de escritores mexicanos, todos ellos alrededor de los treinta años, que escribieran prematuramente sus memorias. Ya se sabe: participaron, entre otros, Juan García Ponce, Gustavo Sainz, Sergio Pitol, Juan Vicente Melo, Carlos Monsiváis, Vicente Leñero, José Agustín, el malogrado Raúl Navarrete… Ya se sabe: los libritos, de no más de sesenta, setenta cuartillas, fueron castigados con introducciones del propio Carballo. He leído algunos y ya les digo: ninguno como el de Elizondo. Ahora es claro que a nadie le iba mejor este ejercicio que a él, diarista pertinaz, “comprometido, más comprometido, con la mirada que me mira en el espejo que con el esplendor del cielo”. Ahora es claro que su relato autobiográfico era un capítulo más de una obra marcada –como quería Octavio Paz– por “la aparición brutal del cuerpo”. Ahora es claro que Elizondo, obsesionado con el instrumental quirúrgico, hacía por momentos algo más que una autobiografía: se practicaba una autopsia.

¿Cómo empezar a hablar de este libro? Tal vez recordando otro, Cuaderno de escritura (1969), y en especial un ensayo dispuesto entre sus tapas, “Invocación y evocación de la infancia”. Allí Elizondo desespera de Proust y se declara, una vez más, joyceano. Proust –explica– evoca su pasado: una sensación presente (sí: el sabor del té, las migas de la magdalena) lo devuelve a su niñez y le permite recrear ciertas experiencias infantiles. Joyce, en su Retrato del artista como adolescente, invoca: pronuncia un nombre, “la palabra que encierra la clave del misterio”, y el pasado, como en un hechizo, se vuelve presente. No sólo regresan las experiencias anteriores: también ese pasado abstracto, intangible, que no puede ser evocado. Eso, invocar, es lo que hace Elizondo en el arranque de su autobiografía. ¿El abracadabra? Un verso de su tío Enrique González Martínez escuchado repetidamente durante su infancia: “Sobre el dormido lago está el sauz que llora…” (de “Los días inútiles”). ¿El resultado? La aparición de una imagen, la primera: el niño Elizondo que mira, en el Berlín de los nazis, “el cuerpo infinitamente desnudo, infinitamente blanco” de su nana alemana. Unas líneas después, la segunda imagen: el niño Elizondo que, azuzado por su nana, hostiga a unos niños judíos.

Lo que sigue no es menos turbador. ¿Cuántos pueden, a los 34 años, ofrecer estampas autobiográficas tan potentes como las de Elizondo? Por ejemplo: sus “amores descompuestos” con Silvia (en realidad, una fusión de Pilar Pellicer y Michelle Alban) y el final, “mitad quirúrgico y mitad excrementicio”, de su relación. Por ejemplo: la certeza de haber tenido ya la revelación decisiva, el descubrimiento aciago de que “mi única escapatoria era la maldad, el cinismo, la aceptación de la cloaca como paradigma”. Por ejemplo, y sobre todo: esas últimas veinte páginas de la autobiografía, malditas entre las más malditas de la literatura mexicana. Luego de que acepta la cloaca como paradigma, todo se sucede a un ritmo de vértigo: Elizondo se emborracha, intenta incendiar su casa, alimenta una pira con la ropa de Silvia, desea arder en ese fuego, es arrastrado a un manicomio, es sometido a punta de electroshocks y sólo abandona la clínica para volver a casa y apalear, en una escena aún pasmosa, a su mujer:

Ese día, creo que agoté para siempre todas las posibilidades de ser brutal contra un ser indefenso y mientras me ensañaba de la manera más bestial contra su cuerpo compactado en las actitudes más instintivamente defensivas que pudiera adoptar, experimentaba al mismo tiempo el placer de, mediante la fuerza física, poder aniquilar una concepción del mundo. Sólo tuve la presencia de ánimo, mientras la golpeaba, de notar que sus posturas eran, en cierto modo, idénticas a las que adoptaba cuando hacía el amor.

Una advertencia: esta escena, esa golpiza, es, como se encargó de repetir más tarde Elizondo, literatura. Artificio, digamos. Pero nada es mentira: haya vivido o no esos episodios, Elizondo es ya ese hombre. Esa es su solución, la solución Elizondo: inventar un personaje extremo, apegarse devotamente a él. Mientras sus compañeros de generación batallan aún por definirse y desprenderse del resto, Elizondo está ya lo suficientemente aburrido de sí mismo como para empezar a reinventarse. Sabe que toda escritura es construcción –y aprovecha el ejercicio para reconstruirse. Mezcla confidencias y fantasía. Narra ciertas escenas autobiográficas sólo para transformarlas y radicalizarlas. Talla, con malicia, la máscara que ha de llevar ¿ya para siempre? Sólo en algunos años, cuando se publiquen íntegramente sus diarios, sabremos qué tan duradera fue esa creación. Una de dos: o Elizondo fue siempre leal a ese personaje o se labró en esos cuadernos, como Borges en el diario de Bioy, una máscara póstuma –la imagen con que lo identificarán las próximas generaciones.

¿Autobiografía precoz? Tal vez en el caso de los demás autobiógrafos, no en el suyo. A los 34 años Elizondo ya escribió su obra maestra, Farabeuf (1965), y eso lo pone en un renglón aparte. Los otros –digamos, Pitol o García Ponce– escriben sus autobiografías para justificarse; él se sabe ya justificado. Los otros escriben un libro; él añade combustible a una obra ya en marcha. Los otros facturan, con más o menos suerte, relatos de aprendizaje; él ignora su proceso de formación y aprovecha lo ya aprendido para narrar, opinar, provocar. Los otros repasan sus lecturas, ocultan sus carencias, se empeñan en convencernos de que son ya escritores profesionales; él cree ya ganado su derecho a la diferencia, la excentricidad. Los otros desean ganar sus primeros lectores; él parece querer perder los suyos. ¿O de qué otra manera entender sus repetidos escupitajos? Contra los patrioteros: “la bandera, un trapo sin sentido”. Contra los cristianos: la comparación de Jesús con Jack el Destripador. Contra sus amigos: “La adolescencia es la época en que nuestra falta de discernimiento convierte la amistad en el más elevado de los valores.” Contra las feministas: “Nunca he tenido grandes prejuicios contra el uso de la violencia física contra las mujeres. Hay algo en su condición que la atrae y la desea.”

Escribía Walter Benjamin (“El camino al éxito, en trece tesis”, 1928) que el éxito artístico es siempre progresivo: un pequeño triunfo genera confianza en el autor, esa confianza provoca otro triunfo más significativo, y así sucesivamente. Si algo sorprende en esta autobiografía, es justo eso: la jodida seguridad con que escribe ese hombre que todavía no alcanza los 35 años. Es la confianza de quien sospecha haber escrito ya un libro que tiene “cierto carácter y cierto estilo inusitados en las corrientes más tradicionales de la narración castellana”. De quien ha viajado y ha recibido la beca Guggenheim y el premio Xavier Villaurrutia. De quien se ha emborrachado, en el Chelsea Hotel de Nueva York, con William Burroughs. De quien ha pensado (y ha aprendido a escribir) su cuerpo. De quien sabe lo que tantos otros se obstinan en negar: que la edad no garantiza nada, que uno puede escribir su obra más enérgica antes de que el oficio se asiente y endurezca. Es tal su seguridad que Elizondo dedica las últimas tres –formidables– páginas de su libro a describir el cuarto (calle Tata Vasco, Coyoacán) y la noche (15 de mayo de 1966, 3 de la mañana) en que escribe, como sospechando que allí y entonces está pasando algo especial. No se equivoca: está ocurriendo su Autobiografía precoz. Que es como decir: está ocurriendo uno de los textos estelares de la literatura mexicana. Qué más. ~

__________________________________

1. México, Empresas Editoriales, 1966, con prefacio de Emmanuel Carballo. Segunda edición: México, Aldus, 2000, con una advertencia, un poema y algunos dibujos del autor.

es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).