Reflexiones sobre

una niña mala

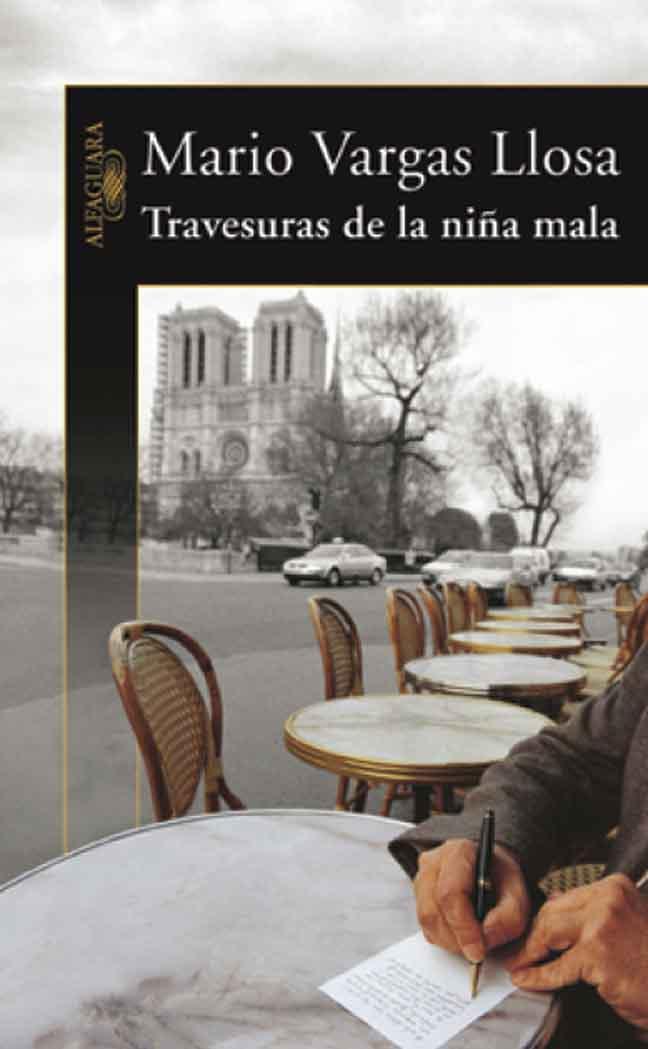

El mismo título de la última novela de Mario Vargas Llosa da un buen indicio de lo que es: una narración ligera, de entretenimiento y de tema amoroso o erótico. Aunque estos temas han rondado siempre su imaginación, no es exagerado considerarla su primera novela en la que lo amoroso y sentimental es el foco central de la acción. En ese sentido, su antecedente más cercano sería La tía Julia y el escribidor (1977), donde ocupa exactamente la mitad –la parte autobiográfica– del relato; algo semejante ocurre en sus novelas declaradamente eróticas –Elogio de la madrastra (1988) y Los cuadernos de don Rigoberto (1997)–, en las que lo sexual se alterna con páginas dedicadas a reflexiones sobre estética o cultura. En esta nueva novela, todo gira alrededor de una historia: la de los amores de Ricardo y Lily, la llamada “niña mala”.

No es ésta la única novedad ni la más importante. Las novelas del autor son montajes de múltiples historias, cuyo patrón mínimo es binario: dos historias que primero corren paralelas pero luego convergen y se intersectan. Ese patrón binario es la base estructural indispensable o ideal para que su imaginación despliegue un juego contrapuntístico mediante desplazamientos y transiciones de espacios, tiempos, tonos y estilos narrativos. La total ausencia del indicado patrón introduce un cambio sustancial y un reajuste en el modo habitual como su mundo ficticio se presenta ante el lector: lo que ahora tenemos es una historia que se mueve en un único plano lineal y siguiendo estrictamente un curso cronológico, que comienza en los años cincuenta y termina ya cerca del presente.

Los saltos temporales han sido reemplazados por los continuos cambios de ambiente geográfico. Las metamorfosis de los personajes –que permanecen casi siempre a la vista– y la acción misma están metódicamente ligadas al escenario concreto donde ellos se encuentran, pues, siguiendo el designio del autor, cada capítulo ocurre en una ciudad distinta: Lima, París, Londres, Tokio, Madrid. Sin embargo, es cierto que las dos primeras capitales reaparecen más de una vez y que el indudable centro de todo es París, al punto de que la obra puede considerarse un homenaje a esa arquetípica ciudad. París y el resto cumplen así una clara función de co-protagonistas.

Hay una consecuencia curiosa –y quizá involuntaria– de esos grandes desplazamientos geográficos: aunque los personajes sean los mismos y el hilo de su relación amorosa se mantenga pese a los distintos lugares donde van a parar, los sucesos de cada capítulo tienden a presentarse con cierta autonomía narrativa: tienen un ambiente específico, personajes secundarios que no vuelven a aparecer, incidentes dispuestos para funcionar in situ y un cierre bastante definitivo. Como es bien sabido, el único libro de cuentos de Vargas Llosa es el lejano Los jefes (1959), al que siguió el relato “Los cachorros” (1967). Siempre me había preguntado por qué no volvió a cultivar la narración breve y sospechaba que, mientras se estructurasen según el patrón contrapuntístico, sus historias no podrían configurarse sino como novelas, preferentemente con macizas proporciones épicas. Como eso ha desaparecido en esta última obra, la naturaleza tan episódica de cada capítulo (subrayada por el hecho de que llevan títulos) genera una soberanía que bordea con el cuento o sugiere una novela escrita a partir de secuencias concebidas casi independientemente. El perfil propio que cada ciudad otorga a lo que allí ocurre da un carácter singular a cada uno de ellos: son como cápsulas que contienen la clave del desarrollo de la novela y del destino de sus protagonistas, marcados por la errancia, el encuentro y el desencuentro.

Otra consecuencia importante de ese diseño –otro reto que asumió el narrador– es que, siendo las cuitas amorosas de la pareja el asunto dominante o único en la composición narrativa, ésta depende, exclusivamente, de que su contextura y su evolución psicológicas tengan plena verosimilitud y lógica, aunque sus aventuras (o desventuras) sean disparatadas; es, sin duda, una novela de personajes y no de acción. Creo que ésta debe ser también la primera vez que el autor trabaja una novela dentro de marcos más propios de las convenciones del relato tradicional, sin el efecto intensificador de los contactos entre dos o más madejas narrativas simultáneas: aquí todo marcha hacia adelante y viaja, acompañando a los protagonistas, pero sin cambiar de nivel; contemplamos los hechos siempre desde el mismo ángulo.

Esta especie de “educación sentimental” comienza de modo promisorio: estamos en el Miraflores de 1950 (una época y un territorio varias veces explorados por el autor), en medio de un verano que el adolescente Ricardo Somocurcio, en la primera línea de la novela, califica de “fabuloso”. Llega la orquesta de Pérez Prado, el mambo se convierte en la moda del momento, pero sobre todo aparecen “las chilenitas”, un par de hermanas llamadas Lily y Lucy que, con su gracioso acento y sus costumbres más liberales, causan sensación entre los muchachos del barrio. Muy poco después, Ricardo y Lily comienzan una historia de amor que, en vez de durar lo que duran los amores a esa edad, se convertirá, al menos para él, el “niño bueno”, en el amor u obsesión de toda su vida por ella (sólo comparable a la fascinación que él siente por París),

la “niña mala”.

En el mismo capítulo inicial tenemos la primera sorpresa: la presunta “chilenita” en verdad no lo es, pero el misterio de su identidad (pues tampoco se llama Lily) se mantendrá casi hasta el final. Antes de alcanzar ese punto, será muchas personas sin ser ninguna de ellas. A pesar de ésas y otras intrigas, leyendo los primeros dos tercios de la novela, me pareció que no siempre los personajes y sus peripecias cobraban la vida necesaria para creer cabalmente en ellos y así poder sumergirme sin reservas en la acción. Trataré de explicar por qué.

El relato presenta un caso característico de amor imposible (pese a un matrimonio de conveniencia) o desdichado por la enorme diferencia que hay entre los sentimientos y las aspiraciones de los dos, lo que está bien señalado por esos apelativos de “niña mala” y “niño bueno” que ellos mismos se aplican. Pero tales designaciones apuntan también a estereotipos que los esquematizan, los adelgazan o trivializan; están tratados como superficies planas, sin mucho volumen o densidad: sentimos su artificio, algo folletinesco, no su realidad.

Afortunadamente, hay un notorio salto cualitativo a partir del capítulo cinco (“El niño sin voz”), cuando la vida de ella toma un dramático giro, que la redime de su propia frivolidad y de sus calculadas manipulaciones, lo que produce en él reacciones cuyo fondo humano va más allá de su simple empecinamiento en seguir amando “como un becerro” (p. 329) a una mujer que no lo ama, ni lo respeta ni le interesa. En verdad, ella ha sido, hasta ese momento, un paradigma del egoísmo y sobre todo del arribismo, cuya causa sólo nos será revelada en ese último tramo, junto con otras grandes sorpresas que animan el texto. (De paso, hay que observar otra novedad dentro del universo ficcional de Vargas Llosa: la “niña mala” significa una clara inversión del código machista dentro del mundo social que retratan sus novelas, pues vemos a un hombre completamente sometido a la voluntad de una mujer). Los personajes secundarios y sus conflictos laterales –por ejemplo, el niño mudo, sus padres adoptivos, la simpática Marcella del último capítulo– son mucho más interesantes que todos los anteriores. El final es conmovedor: cuatro décadas después, muy cerca ya de la muerte, ella hace su único acto generoso con su amante y luego le propone, sabiendo que en su vida él sólo fue un intérprete y traductor: “Ahora que te vas a quedar solo, confiesa que te he dado tema para una novela” (p. 375). Al volverse más reales, el tono liviano y juguetón de comedia sentimental adquiere tintes trágicos.

Dejo de lado otras cuestiones de interés, como el tratamiento de lo sexual y del amor en la edad madura (asunto análogo al que encontramos en El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez); el de asumir la vida como ficción, una tentación de realizar algo imposible que el autor examinó en su reciente ensayo sobre Victor Hugo; el lenguaje cronístico o de testimonio autobiográfico –con varios personajes reales– que se mezcla con el novelístico en las minuciosas descripciones de los escenarios o del trasfondo político (aquí hay una asombrosa predicción). Pero sí consideraré las consecuencias estilísticas del último punto: la visible abundancia de frases-cliché como “me dejó hecho una noche por muchos días”, “se dedicó a mí en cuerpo y alma” (p. 56), “ya se habría mandado mudar con la música a otra parte” (p. 167); “jugando de tú a tú con Yilal” (p. 232), “Se me quedó mirando con una carita de mosquita muerta” (p. 368). Varias forman parte del vocabulario erótico de Ricardo, que ella, apropiadamente, llama “huachaferías”. Irreemplazable peruanismo que denota lo cursi, de mal gusto, ridículo por pretencioso. Caben, por lo tanto, dentro de diálogos; pero menos cuando Ricardo, el exclusivo narrador de la novela, cuenta otras situaciones o describe ambientes cosmopolitas: contradicen el hecho de que es un hombre con claros intereses intelectuales y estéticos, nada “huachafos”. ~

– José Miguel Oviedo

La creación de un personaje paradigmático

Se podría decir que toda la obra narrativa del escritor peruano Mario Vargas Llosa, incluida su obra ensayística, ofrece caras distintas, desafíos resueltos con mecanismos diferentes de representación y exposición. Nada que ver un libro como La orgía perpetua, insuperable ensayo sobre Madame Bovary, con el celebrado La verdad de las mentiras o el más reciente dedicado a Los miserables de Victor Hugo. Red de conexiones literarias casi insospechadas trufan este último texto, pero, sobre todo, trufado por ese entusiasmo contagioso por el auténtico conocimiento de la ficción. Con la obra de imaginación, otro tanto. Nada más alejado de Conversaciones en la Catedral que La guerra del fin del mundo. O nada que ver La fiesta del Chivo con esa ofrenda al género erótico que es Elogio de la madrastra. No obstante, estas diferencias de registros y estructuras narrativas que tan magistralmente sabe el autor de La casa verde alternar entre obra y obra, no esconden nunca dos constantes: la pasión de contar y un compromiso inexcusable con la única realidad que autoriza la novela verdadera: la realidad verbal, o la verdad de las mentiras, que diría el mismo autor. Nada sería más apropiado para aquellos lectores que se incorporan por primera vez a la literatura de Vargas Llosa, que tener como referencia paradigmática su penúltima novela, El paraíso en la otra esquina. Esta novela enseña mucho sobre el mundo ficcional de su autor. Aquí convergen algunos amores literarios: la novela decimonónica, el trazo naturalista, el esbozo melodramático. También convergen la pasión histórica y la trascendencia moral. Y sobre todo, la maestría en la reconstrucción de un personaje real (una maestría que sólo se puede dar si lo que se logra en el fondo es un personaje de ficción), Flora Tristán. Incluso para aquellos lectores habituales del escritor peruano, El paraíso en la otra esquina puede servir para calibrar y entender la hechura de la heroína de su nueva novela, Travesuras de la niña mala.

No tiene la dimensión documental de la anterior. Ni su estructura contrapuntística. Pero aprovecha de aquélla su carpintería para la definición de un carácter inolvidable. La nueva obra está narrada en primera persona. Sus escenarios son Lima, París, Londres y Madrid. Esto nos pone en la siguiente tesitura. Mario Vargas Llosa juega con lo autobiográfico. Todo el mundo sabe de su estadía en París. También en Londres. El que narra, Ricardo Somocurcio, podría responder como lo hizo el mismo Flaubert: “La chilenita soy yo” (en referencia a Otilia, la protagonista de la novela). ¿No había afirmado en La orgía perpetua Vargas Llosa que sólo se puede inventar historias a partir de historias personales? Esto por un lado. Por otro, y sin dejar su ensayo sobre Flaubert, en Travesuras de la niña mala convergen cuatro conceptos que Mario Vargas Llosa subraya como capitales del novelista francés: violencia, rebeldía, sexo y melodrama. Siete capítulos componen la novela. Otilia y sus múltiples máscaras son la columna vertebral de la historia. A su vez cada capítulo es una historia de destinos y azares que van jalonando el relato de Ricardo. Y que le van larvando en su subconsciente la novela que estamos leyendo. Todo comienza en el barrio elegante y pituco de Miraflores. Allí comienzan las andanzas de la chilenita. Luego viene el viaje a París del narrador, Ricardo. Y el encuentro casual con la chilenita, que ahora se llama (aunque ya se nos ha develado que la chilenita no era menos peruana que los peruanos de la alta burguesía que quería emular) Madame Arnoux (por cierto, una inequívoca alusión a la Madame Arnoux de La educación sentimental de Flaubert). Ricardo inicia una tórrida relación entre clandestina y espaciada por los incontables abandonos de la chilenita, o la niña mala. Para Ricardo, la pequeña y agraciada mujer de sus días es como una maldición necesaria. Una enfermedad que no se debe extirpar a condición de que nos pague con una felicidad tan inconstante y doliente como luminosa.

Travesuras de la niña mala nos cuenta una historia de amor. Podría agregarse que a la novela no le faltan los ingredientes políticos e históricos. Un cierto aire de desilusión generacional, a la manera en que Balzac y Flaubert trataron este tema. Pero para mí esta historia es fundamentalmente la de una heroína operística. Su condimento melodramático nos remite a un personaje que bien podrían haber dibujado su admirado y estudiado Victor Hugo o Zola. Y en este contexto narrativo, el autor peruano insufla a su figura central esa naturaleza decimonónica de heroína arribista. En la construcción de esta protagonista, Vargas Llosa puso toda su sabiduría ficcional. El oficio y el arte. La ambición de la niña mala, su necesidad de escala social se va fraguando con la misma hechura de una personalidad enormemente magnética. Sus patológicas relaciones con algunos hombres, sus renuncios éticos, no disimulan ante Ricardo su afán de redención mediante el ambiguo y casi indescifrable amor que le profesa. En un momento determinado de la novela, Ricardo visiona en un cine parisino La diligencia, el célebre film de John Ford. Pero el lector debe recordar que esa película se hizo en base al relato de Maupassant, “Bola de sebo”. La heroína de ese relato despierta en sus congéneres un calculado desprecio. En cierta manera, la heroína de esta sublime historia debe defenderse de igual sentimiento en la novela. Mario Vargas Llosa ha creado con esta mujer un personaje de galería. Le ha insuflado toda la soledad posible y toda la difícil rebeldía para hacerla un ser humano verdadero, además de verdaderamente novelístico. No es casual que la novela termine en Sète, el lugar desde donde Paul Valéry escribió “El cementerio marino”. Travesuras de la niña mala está escrita con el mismo rigor formal y estilístico que el poeta francés exigía para sus libros. Esa precisión quirúrgica que exigen los retratos humanos más audaces y huidizos. ~

– J. Ernesto Ayala-Dip

(Lima, 1934) es narrador y ensayista. En su labor como hispanista y crítico literario ha revisado la obra de escritores como Ricardo Palma, José Martí y Mario Vargas Llosa, entre otros.