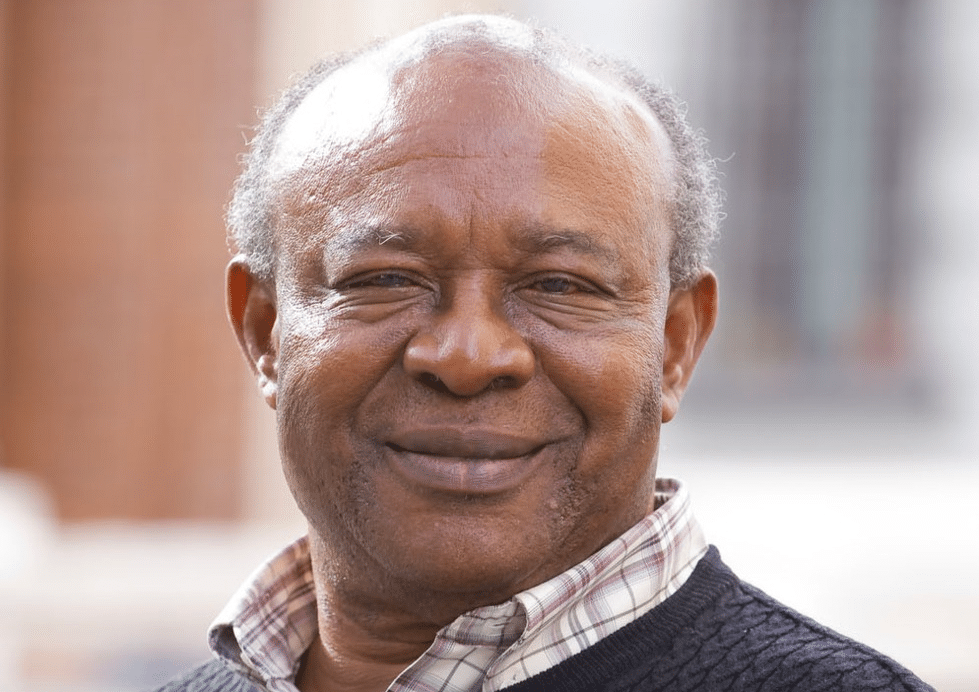

Los ingleses dicen “Never meet your heroes” [No conozcas a tus héroes] porque los escritores cuyos libros admiramos suelen decepcionar en persona. Pero no es el caso de Donato Ndongo, quien no solo es un gran escritor, sino también un gran conversador. Nacido en Niefang (Guinea Ecuatorial) en 1950, Ndongo es uno de los mejores narradores en lengua española.

Como novelista, periodista, historiador y estudioso de la literatura hispano-africana, Ndongo es autor de numerosas publicaciones. Su Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial (1977, actualizado en 2015) es un libro de referencia. Su Antología de la literatura guineana (1984) puso en el mapa la literatura hispánica de Guinea, desconocida en España hasta la fecha. La obra de Ndongo ha sido reconocida con varios premios y distinciones. En 2022 fue homenajeado por el Instituto Cervantes, cuyo director Luis García Montero le invitó a depositar su legado en la caja 708 de la Caja de las Letras. Las universidades norteamericanas también le han rendido todos los honores, pero en España (donde lleva casi seis décadas exiliado) sigue siendo prácticamente desconocido. De hecho, sus tres novelas eran muy difíciles de encontrar hasta el año pasado, cuando fueron reeditadas por la editorial Sequitur. De toda su obra, son los tres libros que han tenido un mayor impacto, sobre todo en círculos académicos. Pero aún no han recibido la atención que merecen entre el gran público.

La primera novela, Las tinieblas de tu memoria negra (1987), es una obra fundamental para conocer la historia y la cultura de Guinea y su relación con España. Su estilo narrativo evoca la tradición oral guineana, concretamente de la lengua fang (hablada por un millón de personas repartidas entre Guinea, Camerún y Gabón). Aunque se ha dicho erróneamente que es autobiográfica, en realidad es la biografía de una generación: los guineanos nacidos a mediados del siglo XX, en las postrimerías del régimen colonial español. Ndongo describe con detalle la alienación cultural resultante de la colonización. Si quieren leer una novela de Guinea, empiecen por esta. La segunda novela, Los poderes de la tempestad (1997), examina los efectos del régimen de Francisco Macías (1968-1979) en Guinea. Se han apuntado comparaciones con La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, pero Ndongo presta más atención al impacto del totalitarismo en la vida de la población que al dictador, que no es un personaje central. Nuestro autor pensaba terminar su trilogía Los hijos de la tribu con una tercera parte. Sin embargo, la aparcó temporalmente para escribir El metro (2007), su primera obra ambientada enteramente fuera de Guinea. Esta novela épica, una de las más importantes y estremecedoras de la literatura contemporánea, aborda el tema de la migración de África a Europa.

Ndongo nos cita en el vestíbulo de un hotel de Murcia, la ciudad donde reside. Conversamos sobre su familia, infancia, lecturas y educación en Guinea y España. También del descubrimiento de su vocación de escritor y de sus (hasta la fecha) tres novelas. Durante la conversación, Ndongo anuncia la próxima aparición de ¿Qué mató al joven Abdoulayé Cissé?, la primera novela que publica en dieciséis años. Así que hablamos también de ella, a la espera de que llegue a las librerías el 15 de mayo.

¿Cómo era Niefang en la década de 1950 y qué educación recibió?

Nací en una familia numerosa, como la mayoría de las familias guineanas. Éramos once hermanos (yo soy el tercero). El concepto de primo no existe en fang. Un primo es como un hermano. Así que había un montón de primos/hermanos, tíos, tías…Tuve una infancia muy feliz. Cuando mi madre se quedaba embarazada, tres meses antes de dar a luz se iba a casa de sus padres, donde se quedaba un año y medio. Mis tías hacían lo mismo. Con lo cual me pasé gran parte de mi infancia en casa de mis abuelos maternos. Así crecí, más o menos como el protagonista de Las tinieblas de tu memoria negra, aunque no es una novela autobiográfica. Más bien sería una biografía de mi generación. Por eso el protagonista no tiene nombre. Antes, cuando uno tenía un hijo, le ponía el nombre de un ser querido. Yo hago lo mismo con algunos de mis personajes. Les pongo nombres de personas para mí entrañables, aunque no tengan nada que ver con la historia que se cuenta.

El tío del protagonista se llama Abeso como su tío.

Sí, el hermano mayor de mi padre se llamaba Abeso. Pero el personaje no tiene nada que ver con mi tío. Es solo un homenaje. El maestro de mi pueblo se llamaba Don Ramón, como en la novela. Yo aprendí las primeras letras en Niefang, que tenía cuatro factorías, cuatro casas y poco más. Mi padre cultivaba cacao y café, como mucha gente de mi comarca. Se lo vendían a los blancos que estaban en Niefang.

Eso aparece en Las tinieblas de tu memoria negra.

Sí. La gente de la provincia iba a la “ciudad” a vender sus productos a los blancos. Digo “ciudad” entre comillas porque eran poblados. Pero las casas de los blancos no estaban construidas con materiales del país como la nipa, sino con materiales más permanentes como el cemento y el zinc.

¿En qué idiomas se hablaba?

En casa hablábamos fang. Pero fuera era obligatorio hablar español o por lo menos chapurrearlo. No he conocido a un solo español que hablara fang. Bueno sí, conocí a uno: un misionero claretiano blanco lo intentó. Pero lo hacía fatal. El fang es una lengua tonal. En función de dónde pongas el tono o el acento, te puede salir una alabanza o un insulto. El misionero decía barbaridades sin querer y la gente se reía [risas]. En la década de 1950 todavía no había curas negros, o muy pocos, uno o dos en toda Guinea, y no estaban en mi zona.

Usted se muda a España en 1964 a los catorce años a estudiar el bachillerato y después periodismo.

Sí, empecé el bachillerato en el Colegio de La Salle, en Bata (Guinea). Pero mis padres me mandaron a España porque mi hermano Jesús me consiguió una beca. Así que vine a Valencia a continuar el bachillerato.

¿Qué país encontró? ¿Le costó adaptarse?

No me costó nada. La disciplina era la misma. El sistema de enseñanza era el mismo. Pero hubo cosas que me sorprendieron. Llegué al colegio un mediodía a la hora de comer. Me llevaron a mi habitación, donde dejé la maleta. Bajamos al comedor y de pronto me encuentro una sala inmensa llena de niños blancos. Eso visto así de repente sorprende. Y ellos enmudecieron al ver a un negro. Yo era bastante flaquito. Era lo que ellos llamarían un negrito. En ese momento yo era negrito, aún no era negro [risas]. Yo venía de un colegio donde solo los curas eran blancos. En cambio, en el colegio de España yo era el único negro.

¿Qué leía en esa época? ¿Tenía ya vocación de escritor?

Tenía una idea nebulosa de convertirme en ingeniero agrónomo para mejorar las fincas de mi padre. Pero no era una vocación. El colegio disponía de una biblioteca muy bien surtida. En Semana Santa, Fallas, verano, Navidades… los alumnos se iban a sus casas y yo me quedaba solo con los curas. Fue entonces cuando empecé a leer de forma casi compulsiva para no aburrirme. Leía lo que se leía entonces: Edad prohibida de Torcuato Luca de Tena. Y todas las novelas de José Luis Martín Vigil. Recuerdo especialmente La vida sale al encuentro. Leí también a Juan García Hortelano. Y a Enid Blyton.

La autora de Los cinco.

Sí, leía todo lo que podía encontrar en la biblioteca, y todo lo que caía en mis manos. Recuerdo que en casa de un amigo su madre tenía la colección completa de las novelas de Corín Tellado.

¡Corín Tellado!

Las leí enteras. En esa casa no había más libros que los de Corín Tellado [risas].

Pues publicaba uno por semana.

La madre terminaba de leer la novela, la dejaba por ahí y yo la cogía y me la leía. Hacía cosas así, sin ninguna estructuración. Ahora bien, lo que me decantó por la literatura fue descubrir la novela de Chinua Achebe que estaba en la biblioteca.

Todo se desmorona.

Sí, la traducción que yo leí tenía otro título: Un mundo se aleja. Pero es la misma novela. Los nigerianos en general y los igbos en particular tenían mala fama en Guinea. Eran los braceros de las fincas de los blancos. Descubrir que un negro (y además nigeriano, y encima igbo) había escrito un libro para mí fue impactante. Eso yo no lo sabía. Nadie lo sabía en Guinea. El concepto que teníamos de nosotros mismos era el que nos había imbuido el colonialismo: éramos salvajes e ignorantes, y los españoles habían ido a cristianizarnos y civilizarnos. Ese discurso lo teníamos interiorizado.

Al ser yo el único negro en un colegio con más de mil estudiantes, todo el mundo quería saber cómo se vivía en África… con la mezcla de maldad e ignorancia de un niño blanco de aquella época. Yo tenía que sufrir todo aquello e intentar explicar que no nos comíamos unos a otros ni vivíamos en los árboles. La novela de Achebe me dio el tono para narrar lo que llevaba tiempo intentando explicar a toda esa gente que quería saber de África.

Después de cuarto de bachillerato, me decanté por las letras. En 1967 la Delegación Nacional de Juventudes convocó un concurso literario. El tema era el futuro y los jóvenes. Un profesor me animó a presentarme. El caso es que me dieron el premio y en el jurado estaba Torcuato Luca de Tena.

Quien le empezó a pedir artículos.

Sí. Empecé a escribir en ABC. Y tras ganar el concurso empecé a pensar que quería ser escritor, que podía ser escritor. Ya sentía las ganas de contar la realidad sobre África, aunque todavía no sabía qué quería ser profesionalmente. Don Torcuato me convenció de que estudiase periodismo.

Si me permite que reincida en Las tinieblas de tu memoria negra, un tema central del libro es la escisión del protagonista, que se ve dividido entre la lealtad a la tribu y la lealtad a los blancos.

Si todo el sistema colonial (la iglesia, la escuela, los libros) te impone la ideología que acabo de explicar, al final la interiorizas. Pero luego creces y te das cuenta de que algunas cosas no encajan. Eso crea una especie de distorsión interna.

Una alienación.

Sí. Frantz Fanon lo llamaría alienación [risas]. Llego a España y voy descubriendo que todo lo aprendido es falso. Se te cae el alma a los pies. Y eso es lo que traté de reflejar en Las tinieblas de tu memoria negra. Siempre nos dijeron que España fue a Guinea a civilizar y cristianizar a los negritos porque éramos salvajes. Pero luego descubro en el tratado hispanoportugués de 1777 que España fue a Guinea para apresar negros y llevarlos a América. Cuando Guinea se independizó [1968], yo estaba en España y vi los discursos por televisión: que si España no había sacado nada de Guinea; que si España era un país alumbrador de pueblos… Yo viví en Guinea hasta los catorce años. Delante de mi casa pasaba la carretera y veía camiones con madera bajando hacia Bata. Todos los días y a todas horas.

Usted ha sido crítico con el discurso de la Hispanidad.

Sí, y lo sigo siendo. Pero también he defendido la lengua española en Guinea. No por España, sino por una razón objetiva. Yo soy fang. Tengo familiares en Camerún y en Gabón porque es la misma zona fang. Y hablo con ellos en fang. Pero ellos tienen como referente a Molière, y yo a Lope de Vega. Ese tipo de referencias son las que nos hacen diferentes. Yo defiendo la existencia de un Estado de Guinea Ecuatorial independiente. Lo que nos distingue de un gabonés o de un camerunés es la lengua y la cultura hispánicas. Formamos parte de una comunidad que tiene una misma historia, lengua y cultura. Lope de Vega, García Márquez, Bryce Echenique, Jorge Edwards… forman parte de mi cultura, igual que de la tuya. Eso es algo que tenemos en común. Y no puedo rechazarlo porque sea de blancos. Yo no soy racista. Una persona culta no puede tener enemigos culturales.

Volviendo a su novela, utiliza la segunda persona del singular ya desde el título: Las tinieblas de tu memoria negra. Uno se pregunta si es un monólogo interior, una escisión entre el yo presente que se dirige al yo pasado, o la voz ancestral de la tribu, porque a veces cambia la perspectiva dentro del mismo capítulo. ¿Seguía una pauta preestablecida o se lo iba pidiendo la historia de forma espontánea?

Como dije, me pasé la infancia con mis abuelos maternos. Y mi abuelo materno era un gran narrador. Tengo interiorizada esa forma de contar historias y captar la atención de un niño durante horas sin que se distraiga. Al plantearme una novela como esta, me sale esa forma de narrar. Por otro lado, los narradores fang no solamente contaban una historia lineal, sino también los motivos, los pensamientos, los recuerdos… todo al mismo tiempo, como en la vida real. Yo ahora estoy aquí sentado, y puedo describir esta sala. Pero al mismo tiempo estoy recordando cosas de hace sesenta años. ¿Eso como lo pones en una frase? Es lo que trato de hacer. Tienes que recurrir a la segunda, primera o tercera persona para que el lector se dé cuenta de que estás sentado aquí ahora mismo, pero al mismo tiempo estás recordando cosas que ocurrieron en Valencia o en Alén [Guinea]. Soy la misma persona, pero estoy al mismo tiempo en tres o cuatro sitios diferentes.

¿Son como capas superpuestas?

No superpuestas, sino absolutamente imbricadas, porque soy la misma persona.

¿Hubo algún modelo literario? ¿Algún escritor tipo Juan Goytisolo?

No, no. Ya he dicho que mi modelo fueron las formas tradicionales fang. Y quiero añadir algo. El realismo mágico es africano. Lo reconoce el propio García Márquez en Vivir para contarla. Manuel Zapata Oliveira, a quien yo conocí, le introdujo en el realismo mágico, que surge de las formas narrativas africanas de los negros de Colombia. Es como si me dijeran que Leandro Mbomío (por hablar de un escultor africano importante) es el Picasso negro. No, no. Picasso debería ser el Leandro Mbomío europeo porque Picasso recreó el arte africano en su obra. Y todo el surrealismo viene de las formas africanas. André Breton lo reconoce, García Márquez lo reconoce, pero nadie lo sabe.

Pues ahora no sé si me atrevo a hacerle la siguiente pregunta [risas]. En la novela de dictador latinoamericana el dictador suele ser el personaje central. En cambio, en Los poderes de la tempestad, Francisco Macías solo aparece para dar un discurso. Me parece interesante que el dictador guineano sea un personaje muy secundario y que se ponga más énfasis en describir todo un sistema totalitario. ¿Le resultó útil alguna novela de dictador previa?

No, no. Cuando escribí Los poderes de la tempestad, evidentemente había leído a García Márquez. También a Alejo Carpentier y a Miguel Ángel Asturias. Pero estas lecturas no las tuve en absoluto en cuenta. No tengo en cuenta absolutamente a nadie cuando me planteo mi propio texto literario. Es más, cuando escribo procuro no leer nada, ni siquiera los periódicos, para no verme influido. Acabo de terminar una novela que he tardado un año en escribir. La mandé a la editorial hace un par de semanas.

Gran noticia. Enhorabuena.

Primicia [risas].

¿Puedo preguntarle algo al respecto después?

Sí. Lo he dicho a propósito. No se me ha escapado [risas]. De manera que llevo un año prácticamente sin enterarme de lo que pasa en España. Procuro aislarme para centrarme solo en la historia que estoy contando. Se han hecho tesis doctorales y estudios críticos sobre Los poderes de la tempestad como novela de dictador. Evidentemente, hay similitudes. Pero a mí no me interesa el dictador. Macías es un fantoche esperpéntico. Lo que me interesa es el efecto de la dictadura en la vida de la gente.

Llama la atención también la insistencia del protagonista de Los poderes de la tempestad en volver a Guinea. Llega un momento en el que es evidente que no va a salir nada bueno de ahí. Su mujer se da cuenta, pero el protagonista se empeña en quedarse a pesar de todas las dificultades. ¿Cree que está motivado por un cierto patriotismo, idealismo o un sentido del deber?

Es una mezcla de todo. No hay una sola causa. Josep Borrell dijo una vez que Europa es un jardín, y el resto del mundo una jungla. No es verdad. Ese discurso es falaz. Yo llevo 58 años viviendo en España. Si de mí hubiera dependido, habría estado siete (el bachillerato y la carrera) y habría regresado a Guinea. No estoy en España por gusto. Estoy aquí por obligación. No conozco a un solo africano que prefiera quedarse en Europa pudiendo volver a su país de origen. ¿Por qué estamos aquí? Porque Europa ha creado y mantiene las estructuras tiránicas que nos obligan a salir de nuestros países. Los occidentales siempre hablan de estabilidad en África. ¿Estabilidad para quién? ¿Y la libertad, qué? ¿Y por qué se prima la estabilidad sobre la libertad? Todo eso influye en los personajes, y no solo en mis novelas: la literatura africana está llena de personajes que viven en Europa, pero preferirían volver a África.

Ángeles, la mujer del protagonista, ya aparece en Las tinieblas de tu memoria negra. Pero en Los poderes de la tempestad tiene un papel mucho más importante. De hecho, en su segunda novela hay una gama muy amplia de personajes femeninos: la madre y la hija del protagonista, la miliciana, la joven que lo va a ver a prisión… ¿Fue una decisión consciente?

No, yo no estructuro mis novelas así. Describo la vida de una persona, de un ser humano, con todas las circunstancias que lo rodean. Yo describo una situación. Y cómo reacciona un ser humano ante esa situación. He viajado y vivido en África, Europa, América del norte y del sur. Y solo he visto seres humanos. Todos con el mismo anhelo vital: intentar vivir lo más felizmente posible. ¿Qué es lo que hace que nuestras vidas adquieran esa cierta singularidad, esa cierta particularidad que hace que las cosas se distorsionen? Eso es lo que trato de explicar. Por ejemplo, en aquella época cualquier abogado guineano que hubiera en España normalmente era un exseminarista.

Como su protagonista.

Exactamente. Era algo habitual en aquella generación. En la década de 1970 casi no había negras en España. Si un guineano termina aquí sus estudios y no puede volver a su país, y quiere encontrar pareja, ¿qué hace? Pues casarse con una española. Y llega un momento en el que quiere volver a su país con su mujer. Pero por las circunstancias del país, la mujer no quiere estar allí. Muchos africanos se casan en Europa con blancas y luego las blancas no quieren vivir en África y se vuelven. Son casos habituales. En cuanto a la miliciana de Los poderes de la tempestad, cosas así ocurrieron en Guinea. Una académica me preguntó. “¿Por qué la miliciana Ada? ¿Por qué una mujer?”. Pero si existen mujeres criminales, ¿por qué no crear un personaje así? Yo no elaboro las novelas de forma académica. Yo escribo, escribo, escribo. Nada más.

Ya que lo ha mencionado, el tema de las relaciones interraciales tiene cierto peso en Los poderes de la tempestad. También en El metro, su tercera novela.

Así es. Pero en El metro la cuestión es la siguiente: ¿Por qué los africanos venimos a Europa? Lo dije antes: estamos aquí porque Europa impuso y mantiene las tiranías en África. Hay que leer a Jacques Foccart, el consejero de asuntos africanos de todos los presidentes de Francia desde De Gaulle hasta Mitterrand. Dejó escrito un libro en dos volúmenes: Foccart parle [1995-1997]. Ahí él mismo cuenta cómo montaban los golpes de estado en África. Lean el libro de Ludo de Witte [L’assassinat de Lumumba, 2000] sobre el asesinato de Patrice Lumumba. Esas cosas siguen ocurriendo.

Usted escribió El metro porque el tema le pareció una emergencia en la década del 2000. Han pasado dieciséis años desde su publicación. ¿Cree que en España se sigue viendo al inmigrante como se le veía entonces?

Cuando salgo a la calle, un tipo me suelta: “Vete a tu país”. Sufrimos este tipo de situaciones cada día. No puedo decir que hayan cambiado mucho las cosas.

¿Cómo documentó la odisea del protagonista de El metro? ¿Habló con personas que habían venido en patera?

Sí, sí. Hay cosas que uno puede imaginar, pero no hasta el punto de expresar el sentimiento. Yo quería narrar lo que siente una persona en una situación determinada, por ejemplo, en una patera con el mar bravío. Muchas pateras vuelcan. Muere gente. ¿Cómo se vive esa situación? Hablé con personas que habían pasado por eso. Murcia es ideal en este sentido. Hay miles de africanos que han llegado en patera y trabajan en el campo.

El protagonista cruza varios países antes de embarcarse en la patera: Camerún, Senegal, Marruecos, Sáhara occidental… Quería preguntarle si este amplio espectro geográfico supuso un reto, y si se nutrió de sus propias experiencias. Sé que ha vivido en otros países africanos además de Guinea. ¿En Camerún?

He vivido en Gabón, no en Camerún. Pero conozco el sur de Camerún.

Entonces conoce la parte fang.

Sí. El hecho de que la novela arranque en un pueblecito del sur de Camerún tiene una explicación. Por cierto, es el pueblo de un gran novelista camerunés [Mongo Beti] desconocido en España. Nació en Mbalmayo, pero vivió en Francia toda su vida hasta que se jubiló. Hizo una literatura verdaderamente importante, muy crítica con el colonialismo francés en África en general y en Camerún en particular. Cuando murió, le dediqué un obituario.

Entonces, ¿por qué un protagonista del sur de Camerún? Pues porque no es creíble que un guineano llegue a España en las condiciones en que lo hace Lambert Obama Ondo. Podría haberlo situado también en Gabón, pero los gaboneses no emigran. El protagonista tenía que ser de etnia fang (la única cultura de África occidental que creo conocer bien), pero no de Guinea. A partir de ahí, un camerunés no puede venir en patera desde Camerún hasta España. Tiene que ir haciendo etapas. ¿Cómo hacerle salir de Camerún? Como hay barcos españoles en el puerto de Douala, lo metí en un barco. Pero un polizón no puede estar diez o quince días en un barco sin que lo descubran. De ahí la escala en Senegal. Y como he estado allí, pude describir el mercado, la vida en Dakar, y así poco a poco construí la novela. Yo no conozco Marruecos ni el Sáhara, pero recurrí a gente que sí ha hecho ese recorrido. En cuanto a la ruta del personaje, fui barajando opciones: Melilla, Ceuta, Libia… Pero al final escogí la ruta habitual para llegar a Canarias. Quería hacer creíble la novela y sentirme cómodo escribiéndola. Y encontré informantes que me dieron detalles. Hablando conmigo alguno incluso seguía llorando. Luego eso intentas trasladarlo al papel.

En el primer capítulo vemos la profesión de mantero del protagonista en Madrid, pero luego nos vamos al origen, y se le da un nombre, un apellido, una historia, unos valores, una cultura, toda una cosmovisión. Y entonces el personaje cobra dignidad.

Efectivamente. Cuando yo salga de aquí, cualquiera que me vea podrá decir: “Bah, un viejo negro. A lo mejor llegó ayer en patera para buscar fortuna”. Pero yo tengo una personalidad, tengo un nombre, tengo una familia. Quiero que se me vea como persona, como ser humano. Nada más. Es lo que pretendí con El metro.

Siempre ha dicho que no cree en el arte por el arte.

Para mí la literatura no es un pasatiempo. Es un pasatiempo para el escritor, pero no para el lector.

Un pasatiempo laborioso.

Te pasas un año sin poder hacer otra cosa… Siempre he creído que la literatura tiene que ser útil. Es un instrumento para mejorar la sociedad. No el más importante, pero tampoco se puede desperdiciar. Émile Zola liberó a los franceses de un problema importante con el caso Dreyfus. John Steinbeck cambió las condiciones de trabajo de los obreros de California con Las uvas de la ira. Sin la literatura africana de posguerra, las independencias hubieran tardado mucho más. Sin el Premio Nobel de Nadine Gordimer [1991], aún seguirían los racistas en Pretoria [Sudáfrica]. Sin James Baldwin ni Ralph Ellison, Barack Obama no hubiera sido presidente de Estados Unidos. Hay cosas que consigue la literatura, pero luego los políticos se llevan el mérito.

¿Escribe a ordenador? ¿A máquina? ¿A mano?

Mis dos primeras novelas las escribí a mano y después las pasé a máquina. Pero El metro ya está escrita a ordenador. Ahora bien, escribiendo a mano, y luego pasándolo a máquina, pensaba al mismo tiempo que escribía. En cambio, con el ordenador noto que el proceso es mucho más lento. No te permite esa fluidez directamente de la cabeza, pasando por la mano al papel. Cuando estás inmerso en un proceso de creación, que prácticamente es como si vivieras en otro mundo, resulta que por cualquier razón puede apagarse el ordenador. Por ejemplo, el capítulo 13 de El metro lo tuve que rehacer entero porque se fue la luz y no lo había grabado. Desde entonces me acostumbré a grabar con frecuencia. Pero ese tipo de cosas me distraen. Aún me cuesta escribir a ordenador. Preferiría hacerlo a mano, pero ya es imposible.

Acaba de terminar un nuevo libro. ¿Cómo se titula?

¿Qué mató al joven Abdoulayé Cissé?

¿Puede explicarnos algo?

Lo iba a incluir en La siembra estéril, una colección de relatos. Empecé a escribirlo. Cuando llevaba cincuenta páginas, vi que eso ya no era un relato. Y seguí escribiendo. Estuve en Madrid en verano de 2021 y pasé por la plaza de Alonso Martínez. Hacía un calor espantoso, ni en África [risas]. Entonces se me ocurrió algo: ¿Qué pasaría si a un negro le diera una insolación y cayera al suelo? ¿Qué pensaría la gente? Y empecé a escribirlo, pero se fue alargando porque la propia historia no quería terminar. Cuando escribo no sé si saldrán cinco o cincuenta páginas. Escribo lo que dé de sí la historia. Y esta es una narración sin capítulos.

Lo dicho: ¡Enhorabuena!

No, no. Cuando lo lea, ya me dirá [risas]. Cada libro es diferente. Hasta que no se publique y la gente lo lea y me empiece a transmitir sus impresiones…

¿Pero lo lee alguien antes de que se publique?

No, nunca. De mí va al editor. Nadie ha leído jamás un texto mío antes de publicarlo. Bueno, miento. Mi amigo Alfonso Grosso leyó el manuscrito de Las tinieblas de tu memoria negra. Pero no me hizo ninguna sugerencia ni corrección. Por cierto, fue un escritor muy importante. Todas sus novelas me gustan. Guarnición de silla [1970] es de lo mejor que he leído.

¿Y quién publica esta nueva novela?

Sequitur. Conozco a Francisco Ochoa y es un buen editor y una buena persona. Mi obra llevaba décadas siendo estudiada a base de fotocopias. Así un escritor no puede vivir de su trabajo. Entonces convencí a Ochoa de que reeditara mis tres novelas. Y acordamos que le daría toda mi producción literaria.

Llama la atención que su obra sea objeto de estudio en las principales universidades anglosajonas, y que en cambio en España aún no haya alcanzado la fama que merece.

Un estudiante de la Universidad de Yaundé vino a España para hacer un doctorado. Quería hacer la tesis sobre Los poderes de la tempestad y La fiesta del Chivo. El catedrático al principio no quería dirigírsela porque no sabía quién soy. Tuvo que venir un estudiante de Camerún a decirle a un catedrático español quién es Donato Ndongo.

Pero es un desconocimiento que va más allá de su caso.

Y de Guinea. He mencionado antes a Manuel Zapata Olivella, a quien García Márquez debe su escritura. ¿Quién conoce a Manuel Zapata Olivella en España? ¿Quién conoce aquí a los escritores negros latinoamericanos? El racismo no es solamente que me insulten por la calle. Hay escritores negros magníficos en Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Uruguay, Perú. Conozco a algunos personalmente y he leído sus obras.

¿Puede darnos nombres?

Lucía Charún-Illescas, peruana. Cristina Rodríguez Cabral, uruguaya. Quince Duncan, costarricense.

Y de los autores guineanos clásicos, ¿busca todavía obras? ¿Le gusta releerlos?

Normalmente no me releo ni a mí mismo [risas]. Cuando estaba preparando mi primera antología [Antología de la literatura guineana, 1984], me pasé meses en la Biblioteca Nacional. Así descubrí a Leoncio Evita [autor de Cuando los combes luchaban, 1953, la primera novela de Guinea]. Creo que de aquella época todos están descubiertos. En mi antología también aparece Ciríaco Bokesa, uno de los mejores poetas que conozco. Voces de espumas es un poemario que no desmerece a ningún autor español, por ejemplo, de la Generación de 1927.