II

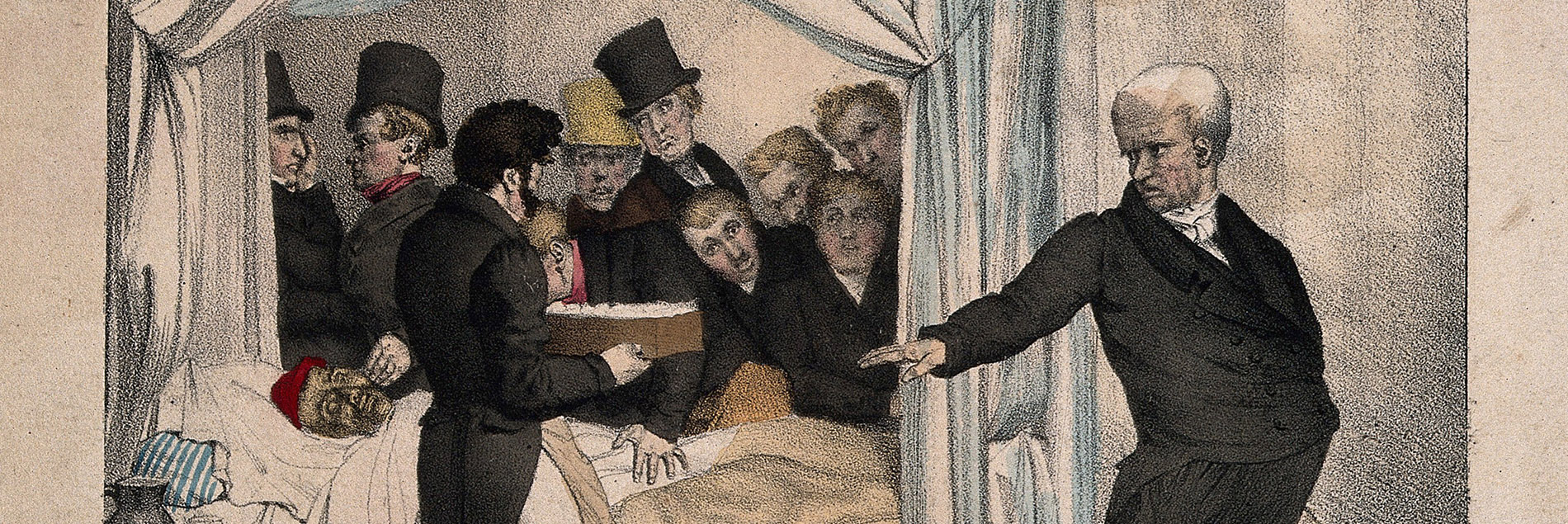

Mi padre caminaba con un pastel de remolacha cuando se desplomó contra la piedra, la cabeza retumbó en la tierra. Cayó muerto. Nosotros habíamos jugado la noche anterior a balancear un cráneo en la cima de una lanza, y vimos ir y venir, con fatiga, la gran carroza que despojaba la tristeza. En la noche hundimos los deditos en el suelo hasta lograr un túnel uniforme, hundimos tres deditos, cuatro, cinco, seis, y buscamos equilibrio, el reflejo de la luz o la fertilidad del tiempo. En vano intentó mi padre sembrar, en vano escondió los frutos de los que solo comería el hedor. Vasili, hijo, decía, no desperdicies la enfermedad; la cumbre ya nos contiene al centro de las aprensiones y somos apenas esta carcaza hecha de huesos deleznables, de poca tez, de escaso color. Somos espíritus amontonados en el camino y somos los que caen junto al sueño del pan, uno tras otro, como si nos hubiesen condenado allí, en la habitación contigua, donde la madre, despojada de su conciencia de madre, levantó el hacha, con animosa voluntad.

VII

Hemos venido al mar con los ojos vendados. Ambos odiamos el golpe de sol y sal, el bullicio de la ola que solo recuerda un amanecer silencioso al lado de la persona equivocada. Hemos venido y aplastamos la arena con el dolor de nuestros pies, con los dedos que se curvan y parecen espuelas o espigas alimentándose del olvido. Siempre he aborrecido el cuerpo alegre que ondea y ríe antes de abrazar la piedra, la tristeza blanca que dice gustar de la luz, que jura saber, o entender, cuántos pedacitos de nosotros se descomponen con la furia de las palabras. Somos estelas inermes, cariño, no pienses que lo ignoro; somos estelas, polvorientas quizá, que alguien sopló en la cúspide del horizonte. No desesperes si no puedes encontrar tus manos para abrazar, si no puedes hablar y nombrar a los poetas muertos que merodean; no te aflijas si no eres capaz de zurcirme los pies, con las agujitas finas al mástil que hemos visto al comienzo de la planicie. Hemos venido al mar y la tarde miserable en la que todos vagan como fantasmas entre el calor, nos parece el mismísimo infierno, nos parece la consumación de nuestros errores; pero somos estelas, recuérdalo, cariño, las estelas atraviesan las ciudades perdidas, La Habana, Nueva York, Chichen Itzá, Tikal, Cnosos, Machu Picchu y sienten el mal de la altura y se les revela la niebla, los templos y, finalmente, donde el sol se amarra, reposan, trasmutadas ante el suspiro de la felicidad.

XIII

Mi padre, que vio morir a mi abuela sobre el descanso de su brazo, advirtió, cadenciosamente, que sobraba su sombra en nuestra realidad. Se sentó sobre la piedra y lo dijo. Preparó su muerte con un ritmo y una musicalidad teatral. Un hombre que ha visto su propio rostro en el rostro de su madre muerta no puede sostener ya la vergüenza, no puede organizar el paisaje de lo posible.

(Cienfuegos 1987) es poeta y doctorante en ciencias sociales en la Universidad de Guadalajara.