Un trazo de teodolito, una línea imaginaria y jurídica, tendida desde la conjunción de los ríos Gila y Colorado hasta una legua marina al sur de San Diego, vino a determinar en 1848 la existencia de Tijuana como entidad mexicana.

Lo que no había sucedido espontáneamente hubo de cumplirse por la geografía política: los Tratados de Guadalupe Hidalgo resultantes de la guerra con Estados Unidos impusieron por el norte un corte al territorio nacional (un atraco, ahora ya lo sabemos). El valle de San Diego, al que pertenecían de manera natural las hondonadas de Tijuana, se cercenó por el sur y la aldea de Tijuana empezó a existir como una manchita en el mapa. Durante toda la segunda mitad del siglo XIX no pasó de ser unas cuantas casas y banquetas de madera, unos corrales y unas "calles" de lodo, y una garita aduanal para registrar el paso de las caravanas a Ensenada, pero al promediar el siglo XX la mancha ya contaba con quinientas almas.

Un documento legal permite estatuir su fecha de fundación el 11 de julio de 1889, día en que se suscribió —hace ciento dieciséis años— el primer acto jurídico del que se haya podido tener memoria y con el que se finiquitaba un largo litigio sobre unos terrenos del Rancho de Tijuana.

Un caserío muy ralo, conocido como Tijuán o "de Tía Juana", fue el primer tipo de asentamiento temporal en el valle, según una cartografía de 1833. La primera "mención documentada de ortografía fidedigna" de Tijuana, según investigó Dean Conklin, procede de una acta bautismal de la misión de San Diego en la que se asienta que en 1809 el padre Sánchez registró el bautismo de un indígena de 54 años "de la ranchería de Tía Juana". Creen los lingüistas, sin embargo, que no es improbable que el religioso haya castellanizado la palabra indígena yumana Llatijuan para colocar la semilla del mito: la improbable leyenda de la tía.

En la primera década del siglo XX el poblado tenía la apariencia de un set hollywoodense por las banquetas de madera y las fachadas de las tiendas, pero no llegaba aún a los mil habitantes. Cuando en mayo de 1911 se produjo la toma militar de Tijuana por parte de los revolucionarios magonistas —inspirados desde Los Ángeles por Enrique Flores Magón y que no eran "filibusteros" como quiere la historia oral—, ya empezaba a parecer un pueblo que se organizaba para derrotar a los invasores y expulsarlos.

Se creó el primer hipódromo en 1916 pero pronto se lo llevó el río. Otros negocios se aventuraban: pequeños casinos, arenas de box, bares, pero no fue sino hasta la década de los años veinte cuando la prohibición del licor en Estados Unidos le dio otro valor comercial y turístico a Tijuana, que instaló sus barras y empezó a fabricar todo tipo de alcoholes digeribles, desde brandy y aguardientes hasta la cerveza "Mexicali", de fama deliciosa y germana. La legalidad de entonces era otra: en tiempos del coronel Esteban Cantú, gobernador del Distrito Norte de la Baja California, la venta de opio (cuyos paquetitos llevaban estampado un elefante) no era un delito y servía para cubrir los gastos de la administración pública.

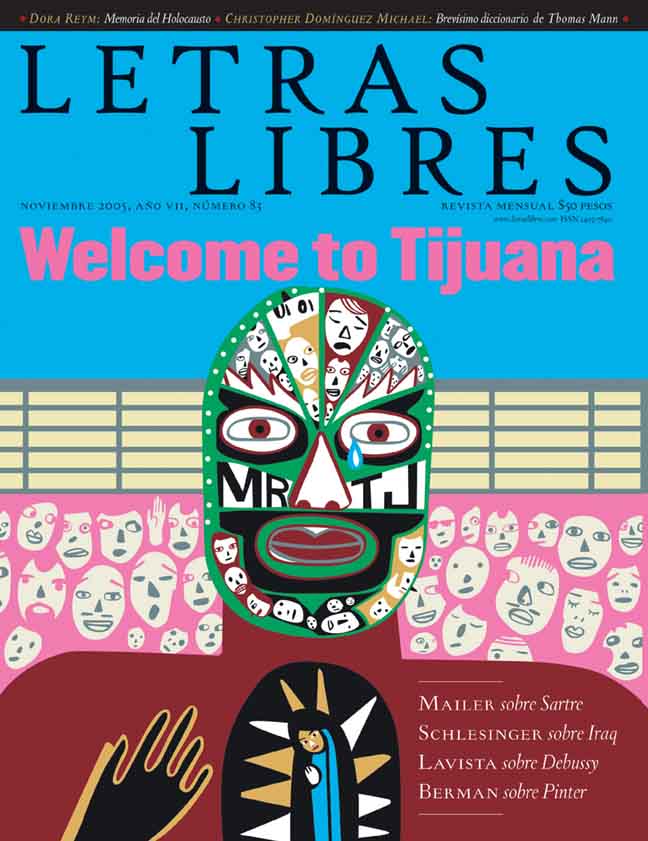

A partir de entonces la ciudad fronteriza empezó a incorporarse al inconsciente colectivo y a lo largo de los años se convirtió en una leyenda y en un estereotipo: la ciudad perdida, la antesala del infierno, la morada del pecado, la Babilonia mexicana, la Sodoma y Gomorra "que está del otro lado", la urbe del vicio y de la droga, el asiento de burdeles y casinos.

Humberto Félix Berumen, crítico e historiador de la literatura, examina en Tijuana la horrible los orígenes y la conformación del mito tijuanense. Razona que los seres humanos necesitan de los mitos y las creencias para identificarse y sobrellevar y encontrarle un sentido a su existencia. Su idea es comprender cómo se va construyendo la representación imaginaria de Tijuana, su naturaleza y sus atributos sociales más reconocidos. Se demora también en las novelas que han textualizado de manera explícita el mito de Tijuana y en las obras cinematográficas (mexicanas y hollywoodenses) que han abonado el lugar común.

A pesar de funcionar como estereotipos injustos muchas veces derivados del racismo o del prejuicio, la verdad es que el mito o la "leyenda negra" siempre tienen un sustento histórico verificable. Entre 1920 y 1933 Tijuana se armó como ciudad gracias a que en Estados Unidos imperaba la ley seca, la enmienda Volstead, que no sólo vedaba la fabricación y el consumo de licor sino también los juegos de azar, las peleas de box o de perros y las carreras de caballos. Todo esto sumado al hecho de que en California cundía una campaña puritana y moralizante en contra del "vicio" y los placeres mundanos. Los estadounidenses podían preservar su buena conciencia gracias a que acá, de este lado, nacía una ciudad predestinada al turismo y a la oferta de juegos, alcohol, opio y prostitutas. Una zona de tolerancia.

Pero la verdad documentada es que Tijuana si no fue fundada al menos fue puesta a funcionar por gángsters disfrazados de "hombres de negocios": el escaso caserío, la aldea que no llegaba a pueblo en 1916 tuvo sus primeros casinos y cabarets como resultado de la inversión de capital norteamericano. Según la indagación de Félix Berumen, Mavin Allen, Frank Beyer y Carl Withington, fundaron la ABW Corporation y pusieron la primera piedra de casinos como el Foreign Club, el Montecarlo y el Molino Rojo, que sólo daban trabajo a empleados estadounidenses. "Vivíamos como extranjeros en nuestro propio país", llegó a decir Francisco Rodríguez "El Bocabrava", líder de los trabajadores gastronómicos.

Más tarde, en 1927, en un negocio redondo del gobernador Abelardo Rodríguez, llegaron con una fuerte inyección de capital los tahúres James Croffton, Baron Long y Writ Bowman, y construyeron el casino de Agua Caliente junto a unos manantiales de aguas termales y en terrenos propiedad del general Rodríguez. "Los constructores de Tijuana fueron en realidad los gángsters norteamericanos… influyeron para crear la infraestructura y los servicios necesarios para atender la demanda de los turistas que hacían el viaje hasta Tijuana", dice Félix Berumen. Luego entonces fueron ellos, y no los escasos mexicanos empleados, los que abonaron en un principio la leyenda negra.

Despoblada, lejana y aislada, a la deriva gubernamental en gran parte, Tijuana carecía de comunicación terrestre con el resto del país (sólo hasta 1948 se tendió el ferrocarril hacia Sonora) y de un mínimo de control por parte del gobierno federal, sobre todo durante los años de la lucha armada revolucionaria. El aislamiento fue siempre su marca distintiva. De hecho, los poderes locales y de facto estaban en manos de los negociantes que se llevaban las ganancias a los bancos de San Diego. Así, el desarrollo de una ranchería perdida del noroeste mexicano —que ahora anda en los dos millones de habitantes— no se explica sin la delincuencia estadounidense de los bulliciosos años veinte.

Después vinieron las guerras, la Segunda Mundial, la de Corea, la de Vietnam, y tuvieron una repercusión determinante en una ciudad sin industria ni agricultura: con la derrama de dólares que traían los soldados y el aumento de empleos en el sur de California se fortaleció la infraestructura de servicios. Más adelante, el flujo migratorio procedente del sur la metió en otra dinámica sociológica y antropológica. El pueblo ya no era una pequeña ciudad y por su población flotante el conteo estadístico tenía que ser incierto; a lo largo de no muchos años, sus habitantes nacidos en todas las ciudades del país superaban en número a los nativos.

Después de cumplir cien años de edad, en 1989, la mancha urbana no podía crecer hacia el norte estadounidense ni hacia el océano Pacífico por el oeste. Luego entonces se ha desparramado hacia el sureste hasta las inmediaciones de Tecate. De tal modo que la gran Tijuana, el setenta por ciento de los tijuanenses actuales, viven hacia la región de la presa Rodríguez, el cerro Colorado y El Florido. Y no en el antiguo centro ni en las colinas que lo circundan.

• • •

De Tijuana, como de cualquier lugar, se suelen tener por lo menos tres visiones: la de los extranjeros, la de los mexicanos y la de los nativos. Existe una Tijuana interior, la de las familias más antiguas, las de abuelos y bisabuelos tijuanenses. La mirada del exterior suele alimentarse, en cambio, de la fantasía y, en el mejor de los casos, del estereotipo y el lugar común.

Es difícil explicar a alguien venido de afuera que en la dimensión de la vida cotidiana, por ejemplo, el tijuanense vive a medias en Estados Unidos. Lo gringo le resulta natural porque allí estaban los rubios desde siempre. Se mueve en un mismo territorio, en ninguna parte delimitado por la "línea internacional". Trasladarse del centro de Tijuana a un cine de Chulavista no comporta en la práctica franquear ninguna barrera tangible. Es como desplazarse en la misma zona de una cotidianidad que tiene como marco el espacio binacional, sin telones de por medio.

Pero ¿qué significa ser tijuanense?

Es como plantearse qué significa ser siciliano o persa. A Leonardo Sciascia le gustaba citar unas líneas entresacadas de Cartas persas, el libro de Montesquieu: "Pero si alguien, de casualidad, comunica a los aquí presentes que soy persa, enseguida empiezo a oír murmullos a mi alrededor. Ah, ¿el señor es persa? ¡Qué cosa más extraordinaria! ¿Cómo se puede ser persa?" Como si ser persa entrañase una diversidad y unas dificultades vitales para los demás. Tijuanense significa ser de todas partes y ninguna, un ser colocado ante el umbral, entre un país y otro, una lengua y otra, pero al mismo tiempo culturalmente autónomo.

Nativo o inmigrante, el tijuanense va incorporando a su vida —infancia, adolescencia— el ser de la ciudad. Se mueve en ella como en su propia piel. Y se impone la conclusión natural: uno no es de donde nació sino de donde lo quieren. Uno es del lugar de sus afectos, sus hijos y sus muertos.

Los viejos residentes conocieron los efectos de las sucesivas guerras de los años cuarenta y principios de los cincuenta. Aún se sentían algunas secuelas de la reciente conflagración mundial —los apagones antiaéreos de San Diego— y el flujo entre un país y otro era mucho menos que ahora. La ciudad andaba en los sesenta mil habitantes, a pesar de que ya no se cruzaba, como en las primeras décadas del siglo XX, por la Puerta Blanca, cuando los estadounidenses se venían en manada a echarse el trago que allá les tenía prohibido la ley seca.

A la vuelta de los años, y paradójicamente desde que entró en funcionamiento el "Tratado de Libre Comercio", la muralla metálica y electrónica se ha ido ensanchando y alargando no como el proyecto de una arquitectura defensiva —no llega a ser arquitectura— sino como resultado de un constructivismo burdo, pragmático y "estratégico". Tal vez por ello a Rubén Bonet se le ocurrió pensar que "todo Tijuana es una instalación", como si fuera una propuesta plástica, refiriéndose a la oxidada valla de lámina —desecho de autopistas militares— que constituye el muro disuasivo. El impedimento es contundente: por aquí no pasa nadie ni habrá de pasar nadie por la barrera natural e infranqueable del desierto, el sol, la sed, la inanición y la deshidratación.

Áreas deshilachadas, irregularmente urbanizadas, sin acontecimientos espaciales, privadas de comunicación arquitectónica, lo que a simple vista abarca la mirada parece un campo lacónico.

Sin embargo, para las nuevas generaciones de artistas plásticos esa heterogeneidad tiene el encanto del collage, insinúa una cultura híbrida, una refundición de materiales, en pocas palabras, una estética. Para una sensibilidad conceptualista del arte moderno la gráfica vernácula de la ciudad equivale a una propuesta original y espontánea que no ofrece cualquier otra ciudad de mundo. La aparición de esa riqueza gráfica a la vuelta de la esquina irradia una energía inigualable y estimula la creatividad.

Pero la creación artística de los más jóvenes en estos momentos también asimila la ciudad, en la dramaturgia y la narrativa. En los narradores más recientes el alma de la ciudad está en el habla y sus componentes. Los personajes se dan por su lenguaje y se expresan como nadie se expresa en otra parte del mundo.

Se decía hace muchos años: Tijuana, novela sin novelistas. Al inaugurarse el siglo XXI y con el cambio de las generaciones, esa novela empieza a vislumbrarse. Y, además, escrita en tijuanense: una refundición del habla colectiva.

Si el español mexicano pertenece al árbol de la lengua española, de la misma manera el tijuanense es un habla y empieza a ser una escritura afluente del río mexicano del español. No es como el espánglish, el cambiar una palabra por otra; se trata más bien de la intrusión de frases coloquiales o dichos o latiguillos que literalmente en inglés pasan, porque siempre estuvieron en él, al idioma tijuanense. "A veces no entienden nuestro lado anglo", se quejaba un bloguero tijuanense que vive en Suecia. Y es cierto: las frases en inglés están allí desde que el niño oye, en las primeras horas. Luego entonces ¿cómo asumirlas como algo foráneo?

Por otra parte, y durante los últimos años, los fotógrafos han ido tomándole el pulso al hormiguero social desesperado, de noche, a mediodía, en la madrugada, al amanecer, cuando se presiente una amenaza y se descubren signos de un peligro inminente.

Es la fotografía de los intersticios: la frontera agrietada por la que se cuela y se deshace la esperanza en la polvareda distante de la border patrol. Esta grieta o espacio lineal abierto que queda entre dos cuerpos nacionales evoca —en la fotografía de profundidad— la monumental muralla china de inspiración militar. ¿Y qué vemos en esas fotos? Vemos unas patrullas diseminadas allá a lo lejos, en el Cañón de la Cabra. Vemos las siluetas negras de unos doce agentes rubios de protuberantes pistolas, linternas al cinto, contra el sol del atardecer, justo en el instante del rayo verde que se cancela sobre la inmensidad del Pacífico. Vemos a un hombre solo en playas de Tijuana, con la mirada perdida hacia el norte de la barra herrumbrosa que corta las olas mar adentro. Vemos a un niño metido en su jorongo, a un adolescente sin país, a un anciano sin respaldo. Vemos un helicóptero que clava con sus reflectores a un campesino de Nayarit mientras esconde su rostro con una cachucha de beisbol. Vemos un convoy de camionetas oficiales de doble tracción, motoconformadoras y tractores demarcando la "tierra de nadie", esta expresión militar calificativa de la zona que queda entre una trinchera y otra y que nadie puede atravesar sin el riesgo de ser acribillado por un francotirador excitado de la border patrol. Vemos un montón de zapatos y botas usadas, signos de la caminata y la emigración, que alguien vende en el rincón de una calle. Vemos a un muchacho que coloca más de trescientas cruces blancas en el mural de un par de figuras negras, recuento de los migrantes muertos en la línea. Vemos a un grupo de jóvenes que hacen su rancho aparte debajo de un árbol mientras esperan, esperan, esperan, en el cañón Zapata. Vemos una mojonera en el nido de las Águilas, en la porción limítrofe, establecida por la fuerza de las armas en 1848. Vemos la doble valla, el perímetro de seguridad, alambradas de púas como en las trincheras, censores sísmicos para rastrear a los caminantes subrepticios, telescopios infrarrojos de larga distancia, cámaras de video, instrumentos de detectación nocturna. Vemos una zona de guerra. Vemos un abandono de todos los gobiernos, su indiferencia, su sonrisa macabra y estúpida, vemos una conspiración contra el derecho internacional al trabajo.~

(Tijuana, 1941) es escritor. Su más reciente libro es Padre y memoria (Ediciones Sin Nombre, 2009).